Honduras es un país con conflictos, pero quizá el más largo y persistente de todos es el agrario. También es un país de migrantes, la economía nacional se sostiene por las remesas. Y es, sobre todo, un país de jóvenes, en su mayoría campesinos o migrantes -o ambos-. Pero en el Bajo Aguán, ubicado en uno de los valles más fértiles y productivos del país, un grupo de jóvenes no quiere migrar, quiere enraizarse, como una vez sus padres lo hicieron o intentaron hacer. Con el nuevo gobierno, que prometió «la refundación» del Estado, vieron una oportunidad y después de tomarse tierras en poder de grandes corporaciones, han hecho una tregua con el gobierno. Se enfrentan a la gran industria de la palma africana que es más que un Goliat para ellos y esa lucha , ha llenado de sangre la tierra por décadas.

Por: Jennifer Ávila

Fotografías: Jorge Cabrera

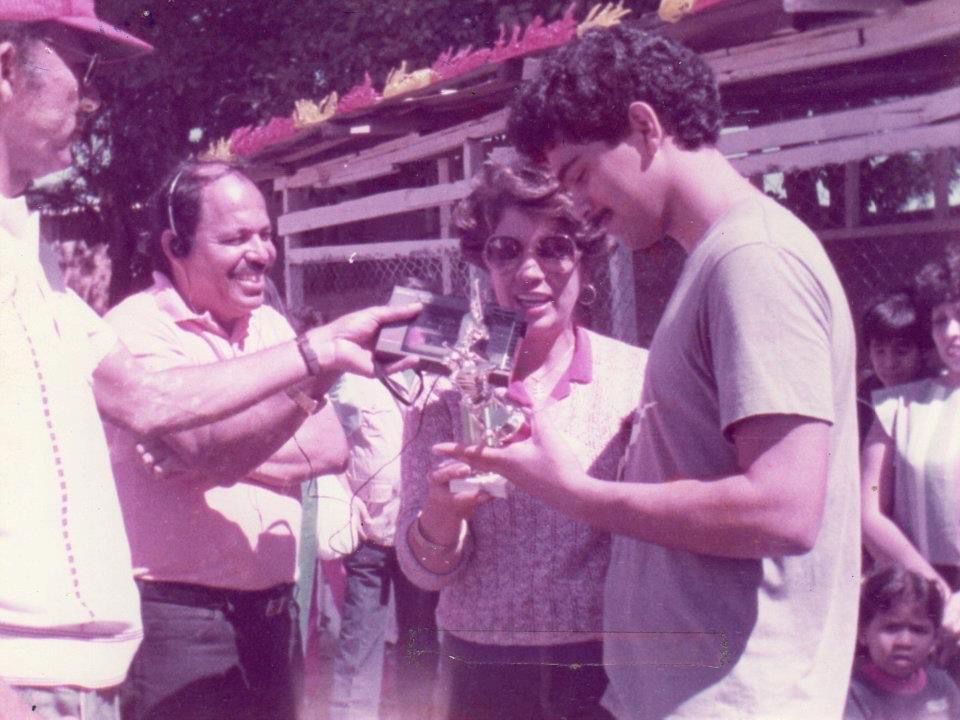

Orlin no olvida ese día, tenía apenas 12 años y entendía poco de lo que pasaba en su comunidad. La gente corría de un lado a otro, las mujeres gritaban, otros niños lloraban y decían que nunca más verían a sus padres de nuevo. Él lo veía todo como en una pantalla, como si no estuviera allí. De repente vio que colocaron sobre la calle cinco cadáveres, uno de ellos era el de su padre. Seguía sin entender que ese día su vida cambiaría radicalmente.

Era el año 2010, en Trujillo, al norte de Honduras. Los hombres de la comunidad Guadalupe Carney, organizados en el Movimiento Campesino del Aguán (MCA) partieron juntos, según ellos, a recuperar un lote de tierra cultivada de palma africana en poder de la empresa Dinant. Orlin sabía que su padre era un líder en el movimiento, pero ese día, él lo esperaba como cualquier otro en el que al final de la tarde llegaba después del agotador trabajo de campo.

Orlin cuenta esto doce años después y hace gestos como si un escalofrío pasó por su cuerpo. Al recordar se le revuelven los sentimientos: tristeza, rabia, abandono. Lo dice sin poder articular muchas palabras. Habla de esto mientras espera su turno en la cosecha del fruto de la palma africana en esa misma tierra donde le dispararon a su padre.

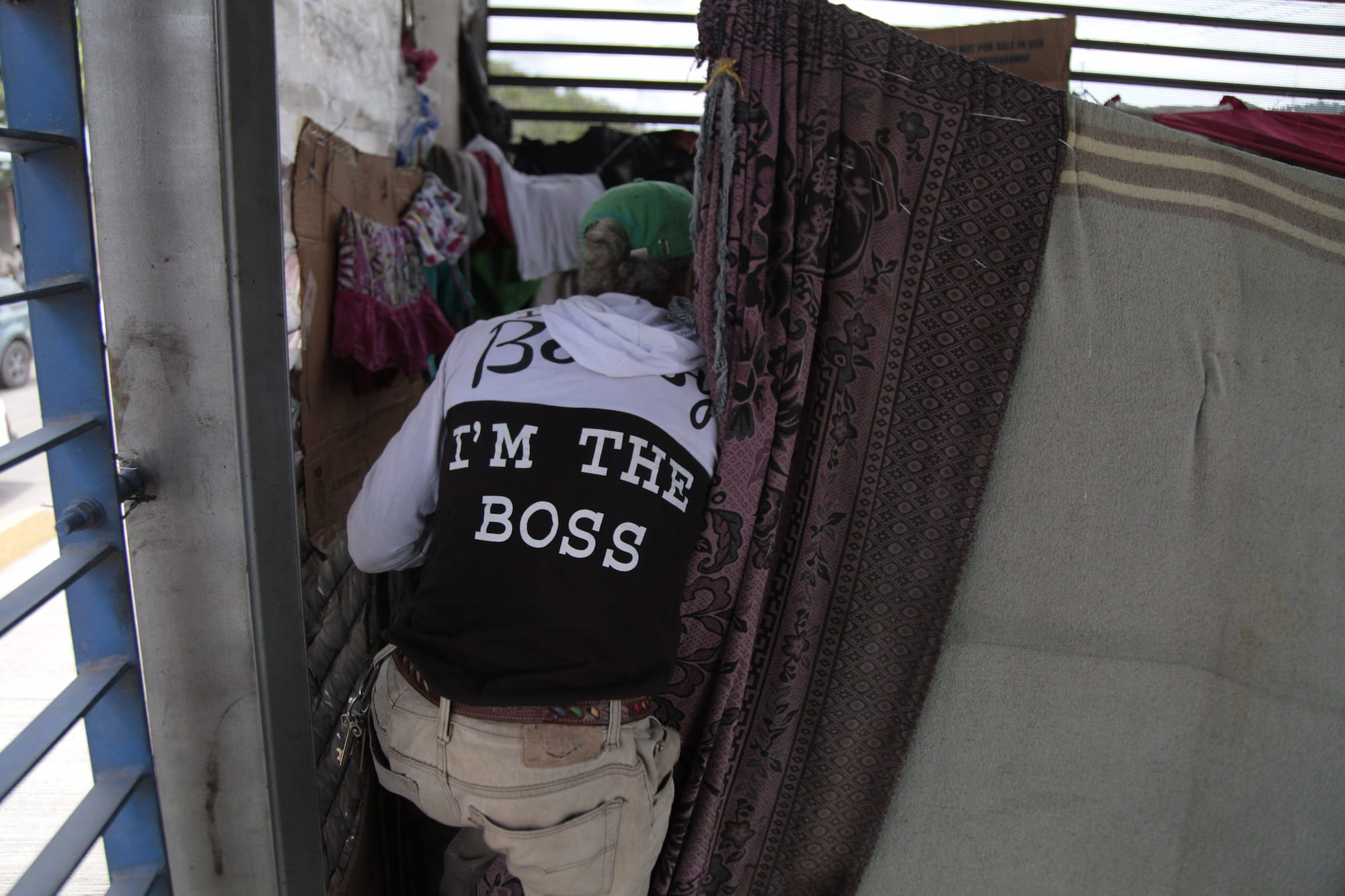

Su trabajo es ser «mulero», así le llaman a quienes recogen las bellotas, el fruto de la palma aceitera que sus compañeros bajan de la palmera temprano en la mañana. Los instrumentos que usan son enormes y muy filosos, porque la hoja de palma es gruesa y su contorno es como una sierra. A los primeros que pasan les llaman «corteros», ellos bajan el fruto y podan la palma con una guadaña de unos cinco o seis metros de largo a la que llaman «malayo». Después viene el trabajo de los muleros, quienes con una herramienta puntiaguda, a la que le llaman «chuzo», levantan los racimos que pesan entre 50 y 80 libras y los cargan en una carreta tirada por una mula. Ese día a Orlin le llevan su carreta con la mula para comenzar a recoger y mientras espera, cuenta por qué esa tierra que pisamos es de él y de los hijos e hijas de los mártires de su comunidad, aunque todos los rótulos digan que el dueño es otro.

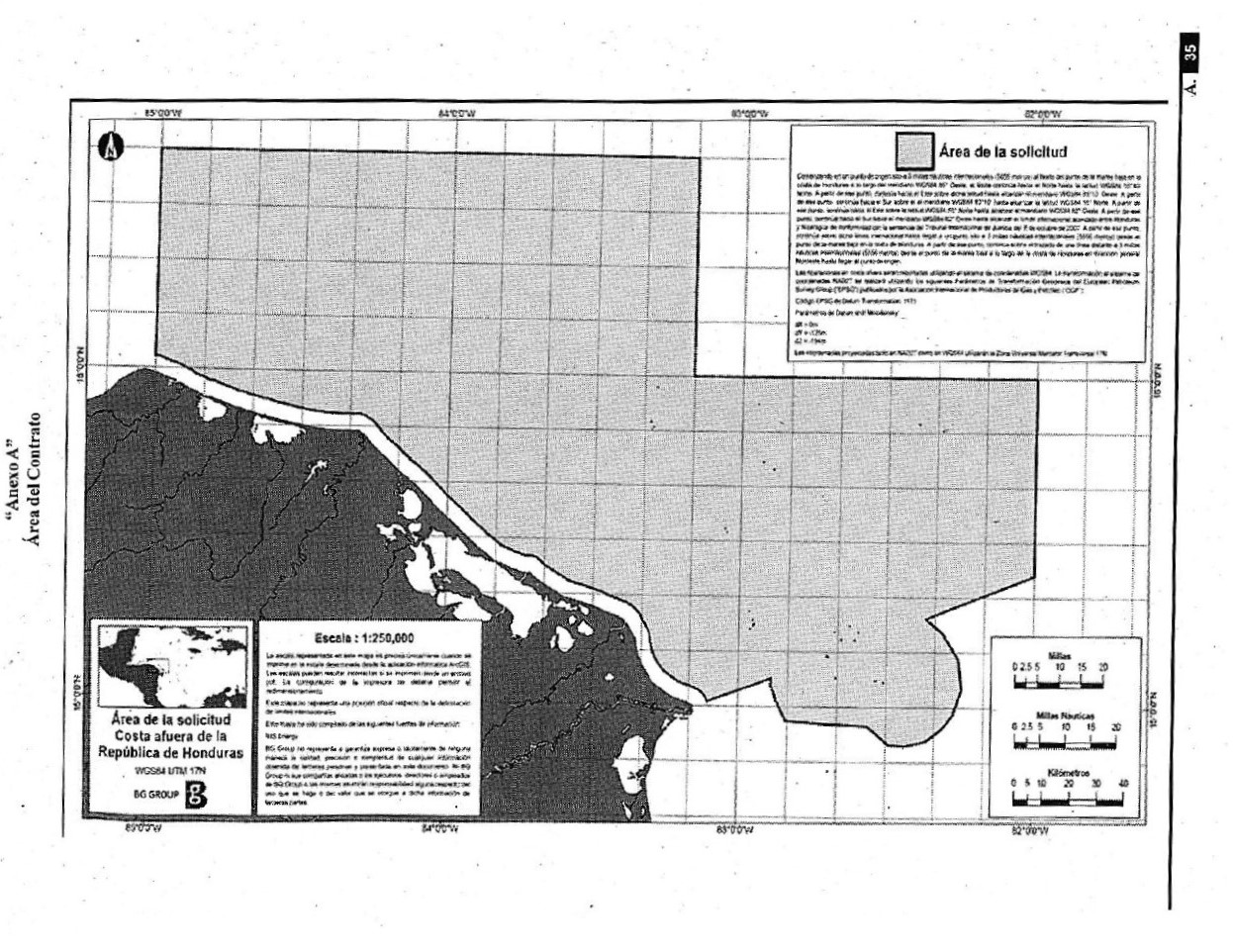

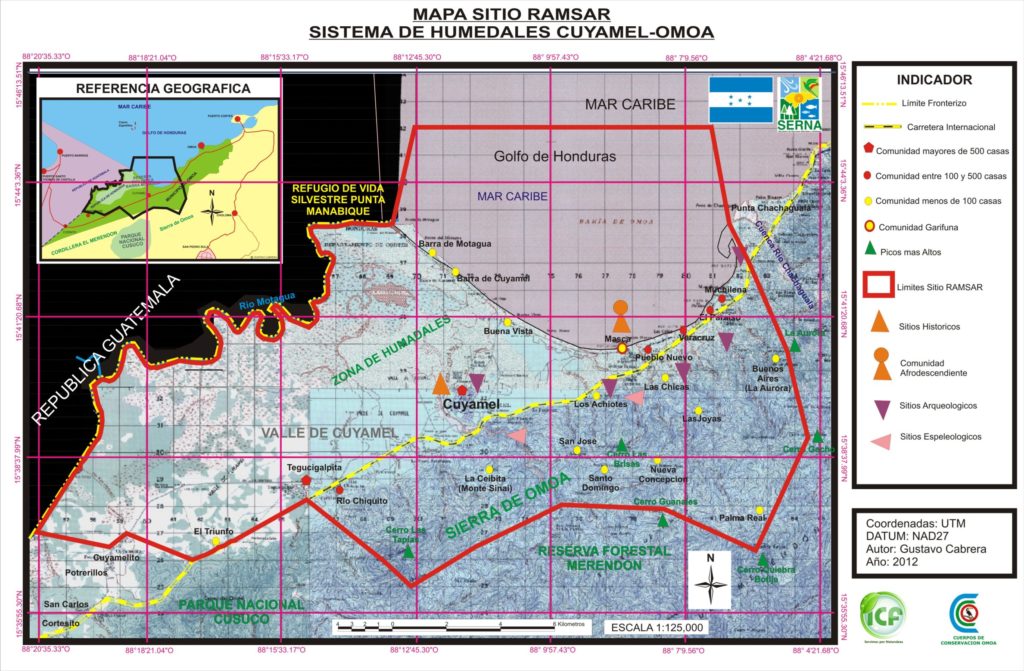

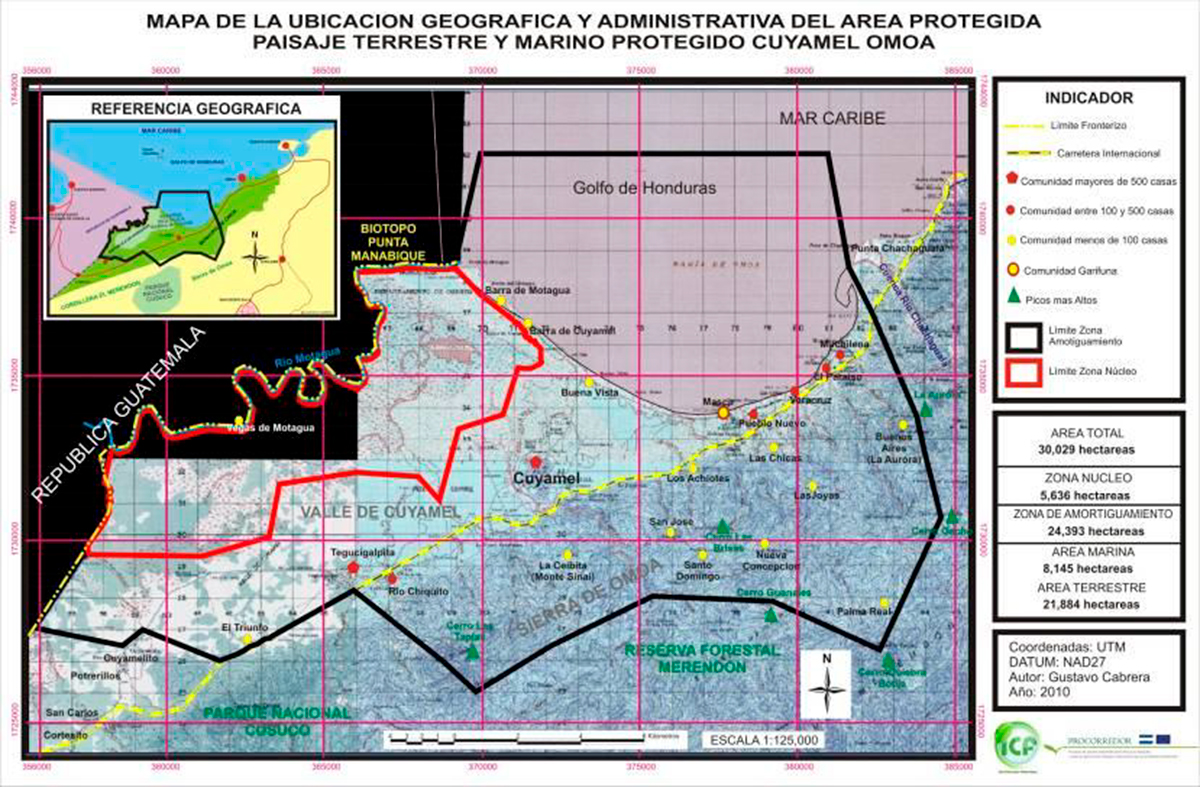

El trabajo en la finca comienza a las seis de la mañana, a esa hora el sol ya calienta y los mosquitos hacen fiesta en la piel de los campesinos que comienzan la faena comiendo semitas y bebiendo Coca Cola. Estamos en el Lote 1 de la finca «El Tumbador II», una finca que ha estado en disputa desde los años 80 pero que en los últimos 30 años ha sido cultivada con palma africana por la empresa Dinant, de la familia terrateniente Facussé Barjum. El patriarca, Miguel Facussé, quien murió en 2015, comenzó este imperio después de la fallida reforma agraria hondureña. Según su página web, Dinant tiene cultivadas con palma africana unas 13,300 hectáreas solamente en los valles del Aguán y Lean y además tiene las procesadoras necesarias para exportar los productos de la palma: aceite vegetal, jabones, biocombustibles.

La palma africana o aceitera es uno de los rubros más importantes de la agroexportación en Honduras. Desde la implementación de la reforma agraria, el plan era llenar los valles de la zona norte del país con esta planta que resistía su clima tropical y tendiente a los huracanes. Después de las matas de banano, los valles de Honduras se inundaron de palmeras aceiteras.

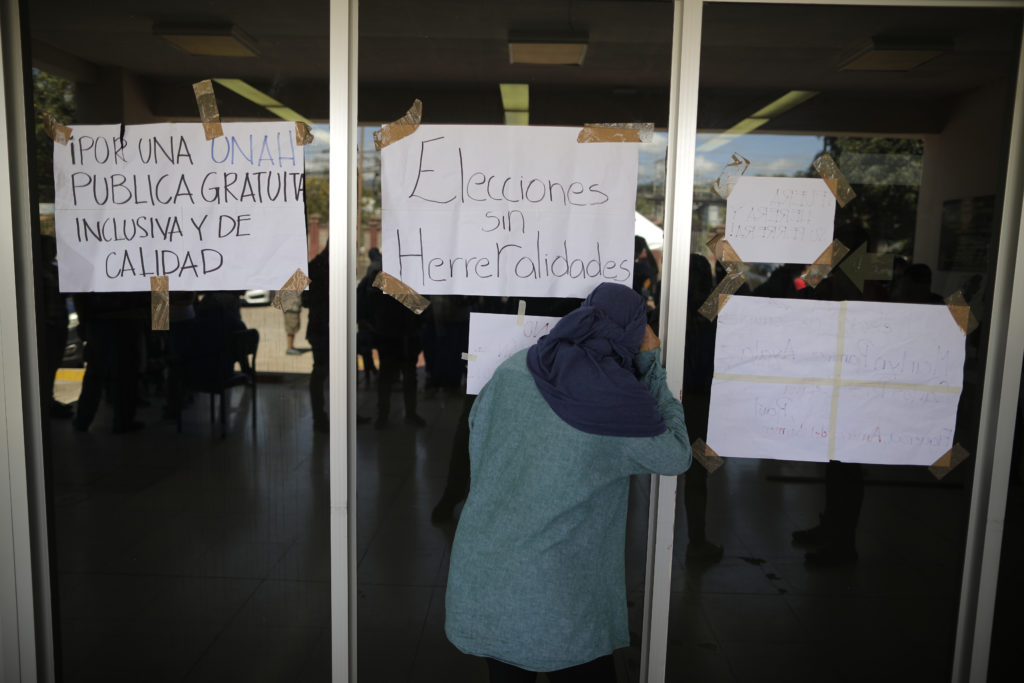

El Lote 1 de la finca tiene una extensión de 561.19 hectáreas y desde el 3 de febrero, apenas una semana después de que el nuevo Gobierno tomó posesión, está ocupada por el movimiento «Mártires del Tumbador» que, además, es una empresa asociativa creada por los jóvenes de la comunidad campesina Guadalupe Carney. «Apenas dieron el resultado de las elecciones y nos reunimos. Nosotros trabajamos por ese partido (Libre) y sabíamos que podíamos recuperar la tierra que nos habían arrebatado», cuenta un líder campesino de la Guadalupe que ahora visita a los más jóvenes del movimiento, quienes decidieron tener su propio movimiento y no ser parte del histórico MCA.

En Honduras —y más en la Honduras profunda— la historia se repite. Y estos jóvenes, que se hacen llamar hijos de la comunidad, sienten que quedaron sin padres y sin tierra cuando ese lote quedó en manos de Dinant. Perdido otra vez, generación tras generación, después de décadas de estar peleando.

Según quien cuente la historia, hay un momento en que se bifurcan los hechos y las miradas; pero ahora, es el actual Gobierno el que tiene la tarea de ser el juez, y de una vez por todas decir a quién le pertenece la tierra.

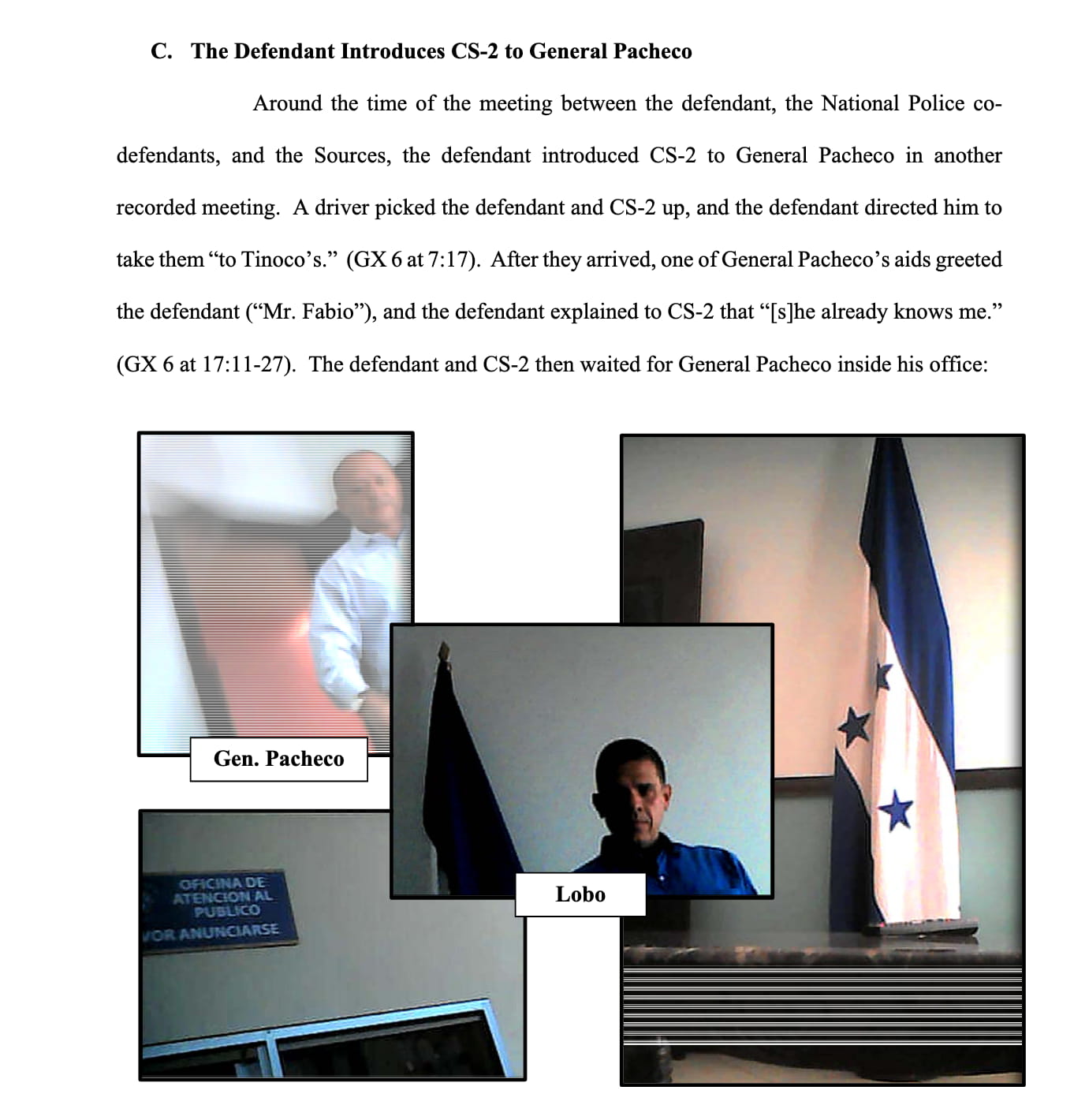

Esta es la versión de los campesinos que intentaron tomar estas tierras en 2017, en plena crisis electoral tras la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras que ahora está preso en Estados Unidos por narcotráfico:

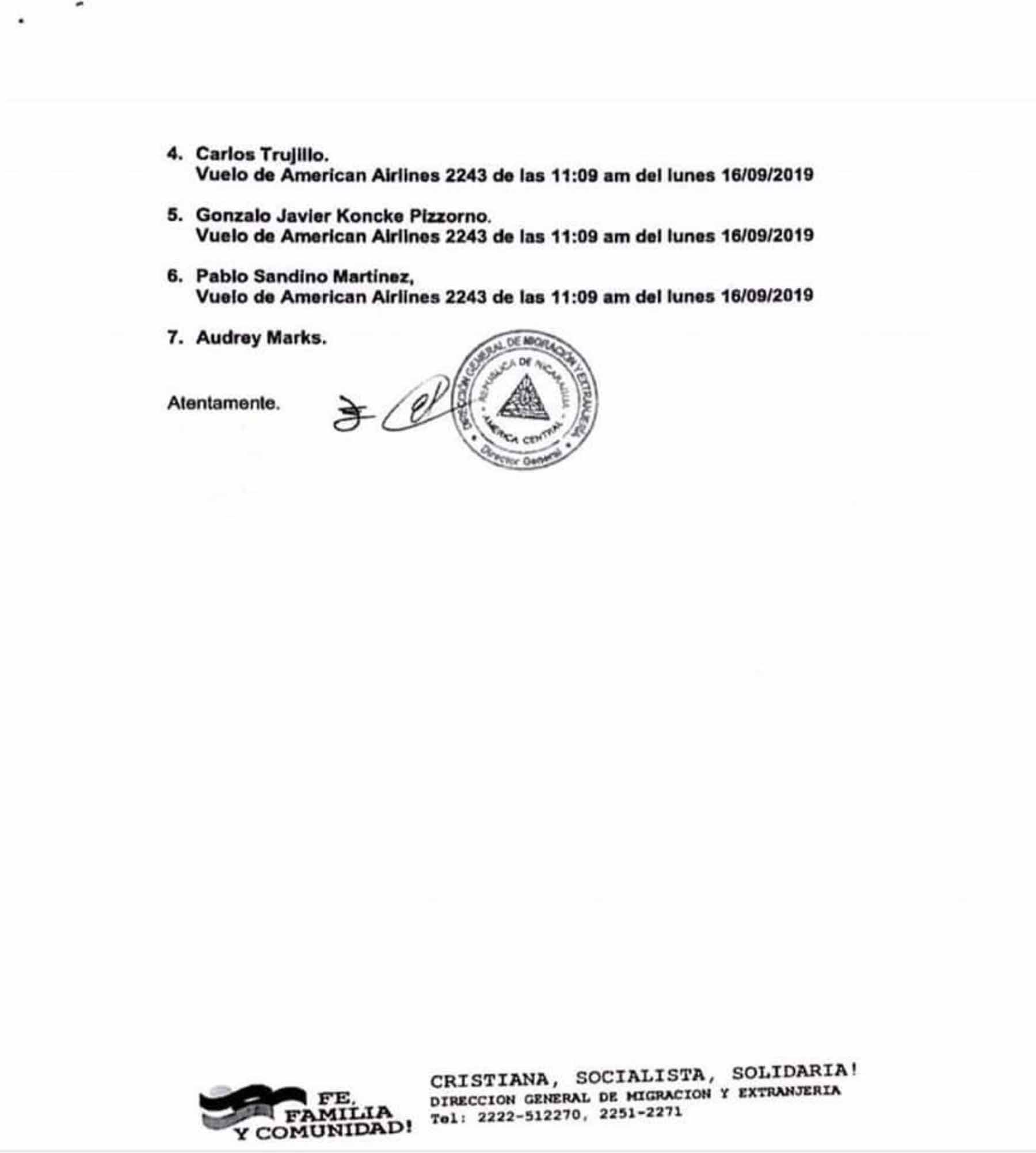

Cuentan en la Guadalupe que antes de la reforma agraria, cuando quien llegaba primero tomaba las tierras hasta donde le alcanzaba la vista, llegó Temístocles Ramírez. Era el tiempo de las bananeras, de los mineros, de la explotación transnacional más descarnada y de Temístocles Ramírez, quien hizo leyenda su nombre en esta parte de Honduras. En 1980, el Estado de Honduras expropió las propiedades a este terrateniente para construir allí el 15 Batallón de Infantería. Una base donde se fraguaba «la Contra», o sea la contrarrevolución que pretendía derrocar el comunismo en Nicaragua. Se llamaba el CREM, Centro Regional de Entrenamiento Militar.

Tras ser expropiado, Ramírez inició en Estados Unidos un proceso judicial contra el Estado de Honduras y ganó la demanda, obligando al Estado a pagar las tierras y sus mejoras. Después de eso, las tierras pasaron a reforma agraria, un proceso que inició veinte años antes y que fue la esperanza de los campesinos sin tierra en el Gobierno del presidente Ramón Villeda Morales (1957-1963).

«No será ni comunista ni socialista, sino una reforma agraria práctica y puramente liberal y democrática (…) no se quitarán tierras a los latifundistas, sino que se darán a los campesinos las que tiene el Estado», dijo el entonces presidente Morales, quien temía que la reforma desatara un proceso revolucionario en Honduras similar a los que iniciaban en los países vecinos.

Pero al pasar las tierras al Estado después del funcionamiento del CREM, terratenientes y militares las compraron amparados en la Ley de Modernización del Sector Agrícola que había dejado sin efecto la reforma agraria y le había devuelto el valle del Aguán a los terratenientes. Estos fueron los señores del Aguán: Miguel Facussé, René Morales, Reynaldo Canales (de origen nicaragüense) y Oscar Nájera (diputado por más de 30 años). En el año 2000, campesinos provenientes de varias zonas deprimidas del país comenzaron un proceso de toma de tierras. En el Gobierno de Carlos Flores Facussé (1998-2002), después del Huracán Mitch, comenzó la negociación, de modo que el 80 % de ese pedazo de tierra quedó en manos de los campesinos, quienes bautizaron la comunidad con el nombre del jesuita Guadalupe Carney, desaparecido en 1983 tras ser capellán de la guerrilla nicaragüense.

Para lograr las tierras, hubo campesinos muertos y judicializados. Los padres del nuevo movimiento campesino.

Sin embargo, el director de relaciones comerciales de Dinant, Roger Pineda, retoma la historia de una manera diferente, una década después de que el MCA recuperó las tierras del CREM.

«Lamentablemente hay un mal manejo de la información en su momento, en el cual las tierras conocidas como el CREM fueron adjudicadas al sector campesino, por allá por el 2011 en medio del conflicto que había en ese momento. Desde el Instituto Nacional Agrario (INA) se les hizo la acotación de que esas tierras les pertenecían a ellos. En ese momento, César Ham, el ministro del INA, decía que las 5,000 y algo de hectáreas que el señor Temístocles Ramírez terminó dando al Estado a cambio de un pago incluían el famoso Lote 1. Sin embargo, lo que mucha gente desconoce es que ese pedazo de tierra fue rematado en juicio por los empleados del señor Temístocles con lo cual ellos cobraron sus prestaciones. En el traspaso de la escritura del señor Temístocles Ramírez se hace mención de que hay áreas que ya no están, que debería corregirse, entonces, en función de eso, el fallo es a nuestro favor que ahora lamentablemente se quiere desconocer».

Pero los líderes del nuevo movimiento «Mártires del Tumbador» lo tienen documentado así:

«Primero el CREM, que tenía 5,724 hectáreas de extensión, pasó en arrendamiento a la empresa ganadera Trujillo de Temístocles Ramírez. Quebró la empresa y se fue él. Los empleados de la empresa Trujillo no recibieron los derechos. Entonces, en esa área donde está ahora Miguel Facussé, los empleados se tomaron esa tierra para cubrir los derechos que no se les pagaron y la vendieron. Con la reforma agraria, se dieron intentos de recuperaciones, masacres. Hubo una recuperación de nuestros padres de esa tierra, era la que faltaba, porque están dentro de la escritura las tierras de un lado de la línea del ferrocarril que construyó la Trujillo Railroad Company. Al final se estabilizaron las cosas y Dinant hace un acuerdo con los campesinos y estos le vendían la fruta a la empresa y existía un respeto entre ellos. El problema sucede después de que hubo alguna estrategia para desmantelar el grupo campesino, de armar otro grupo campesino para meterse a la tierra que no salía en la escritura pública, entonces ellos llegaron a romper las bodegas, robaron provisiones de los trabajadores y eso indignó a nivel nacional y, entonces, Miguel Facussé mandó sus tropas de seguridad y a los militares y allí sacaron a todos, incluso a los que ya estaban posicionados en la tierra».

Las versiones varían, y ahora esta información y el tracto sucesivo de los terrenos está en manos de una comisión del Gobierno que ha revisado tanto lo que le llevaron los campesinos como lo que llevó la empresa. Los meses pasan y ya se ha pospuesto el resultado, mientras la tensión crece.

«Yo tengo derecho sobre esta tierra, al igual que mi madre», dice Orlin bajo la sombra que hacen las palmeras, esas palmeras que dan una sensación de ahogo en la humedad extrema del caribe hondureño. La herencia de su padre era esa tierra y Orlin está tan convencido de esto que incluso rechazó irse a los Estados Unidos en un viaje que había planificado con sus amigos. «Yo me iba a ir, pero en eso salió esto de la tierra y decidí quedarme», cuenta y varios de sus compañeros asienten. También tenían planificado irse, porque en esas comunidades no hay muchas alternativas, salvo trabajar para Dinant, la empresa a la que ellos responsabilizan de su falta de acceso a la tierra y de un conflicto que les quitó a sus padres.

Desde la masacre de 2010, Dinant ha seguido produciendo sin problemas en esta finca. Los campesinos de la Guadalupe, por su parte, han hecho varios intentos de pelear esta tierra que, según la empresa, no puede ser expropiada.

En 2016, la Asociación Nacional de Campesinos Hondureños (ANACH) regional de Colón envió una carta a la empresa para reclamar las 561.19 hectáreas de tierra que alegaban como propiedad del Movimiento Campesino del Aguán porque estaba dentro de los límites del CREM. La empresa respondió diciendo que esas hectáreas no estaban dentro de los límites de las tierras recuperadas por los campesinos ante el INA y que legalmente esa tierra les pertenece.

No hay parte que ceda y los fantasmas del conflicto ya rondan. Los jóvenes que ahora están cultivando la palma se han dividido para vigilar, son unos 160 entre hombres y mujeres, que se turnan para pasar toda la noche cuidando que nadie entre al Lote 1, nadie enviado por la empresa ni otro grupo que pueda producir un choque, como, según ellos, ocurrió antes.

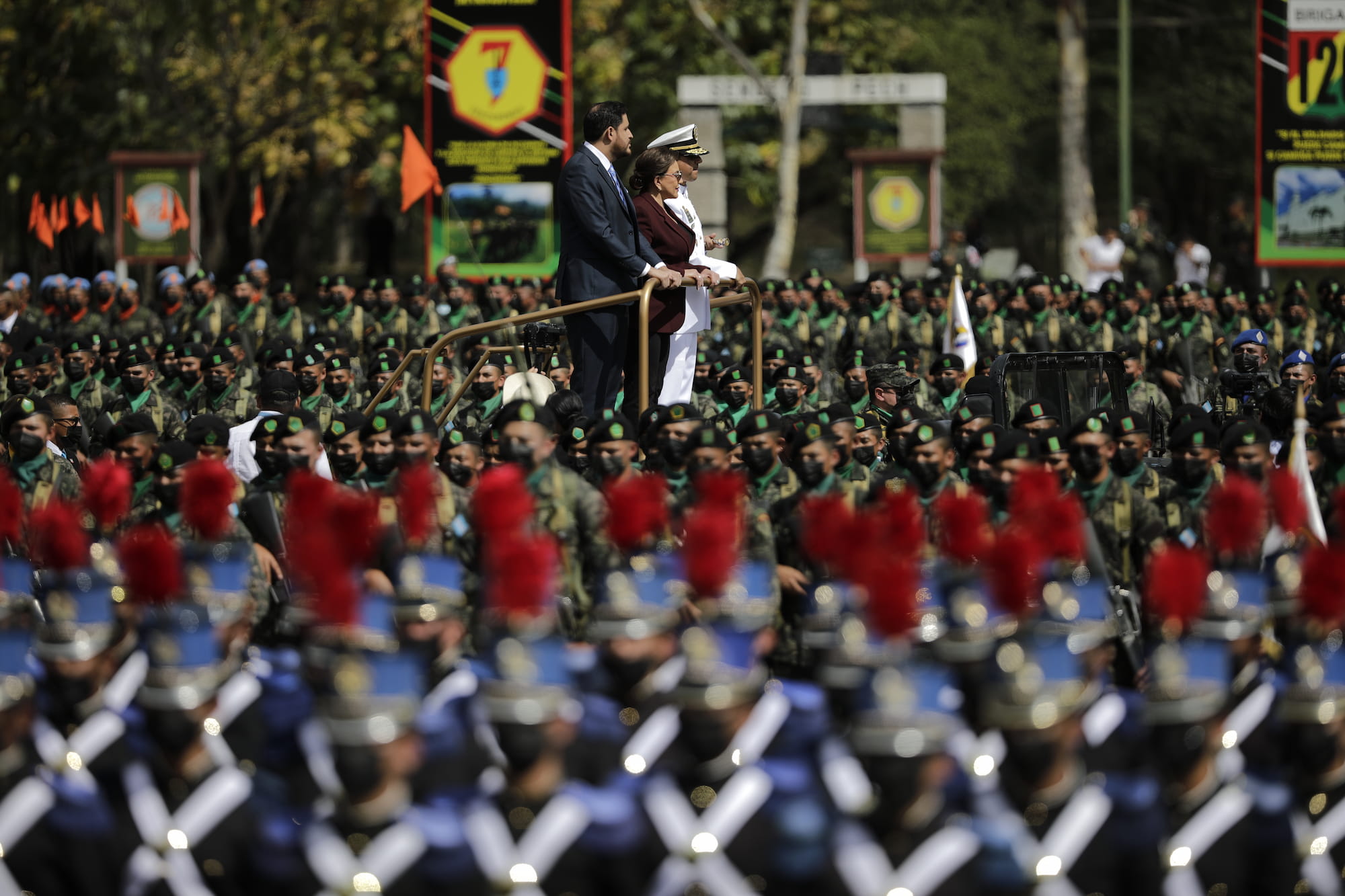

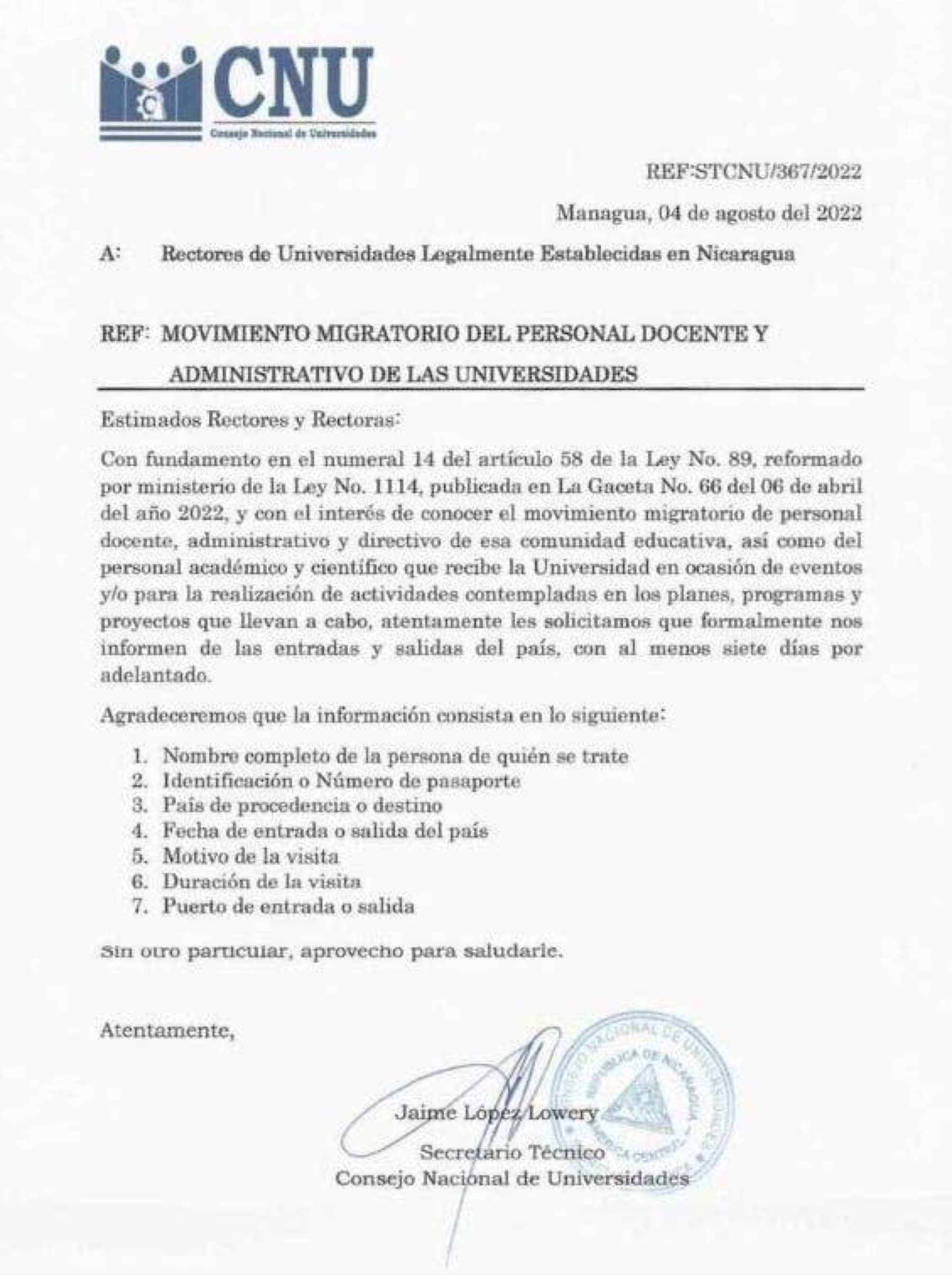

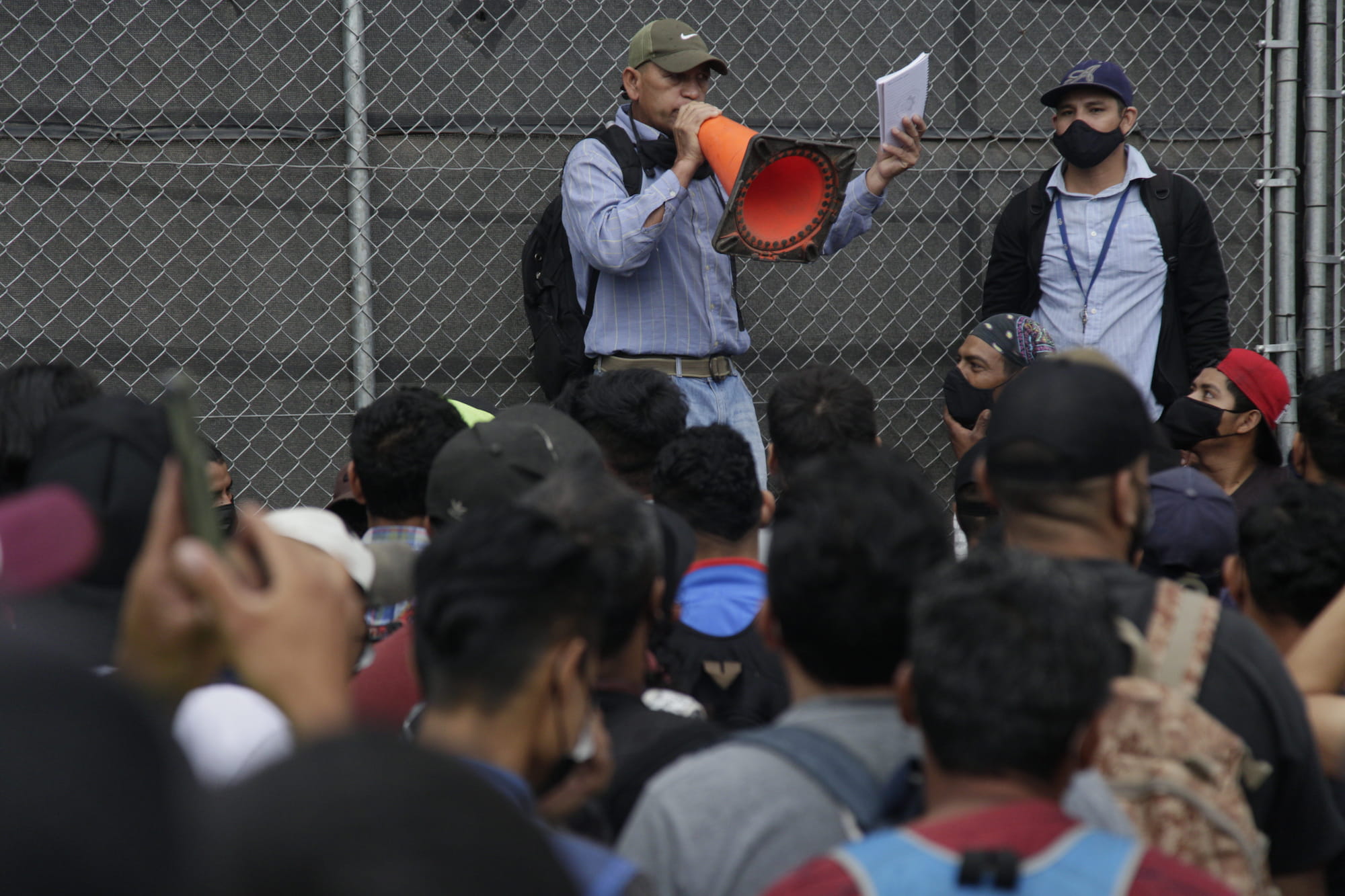

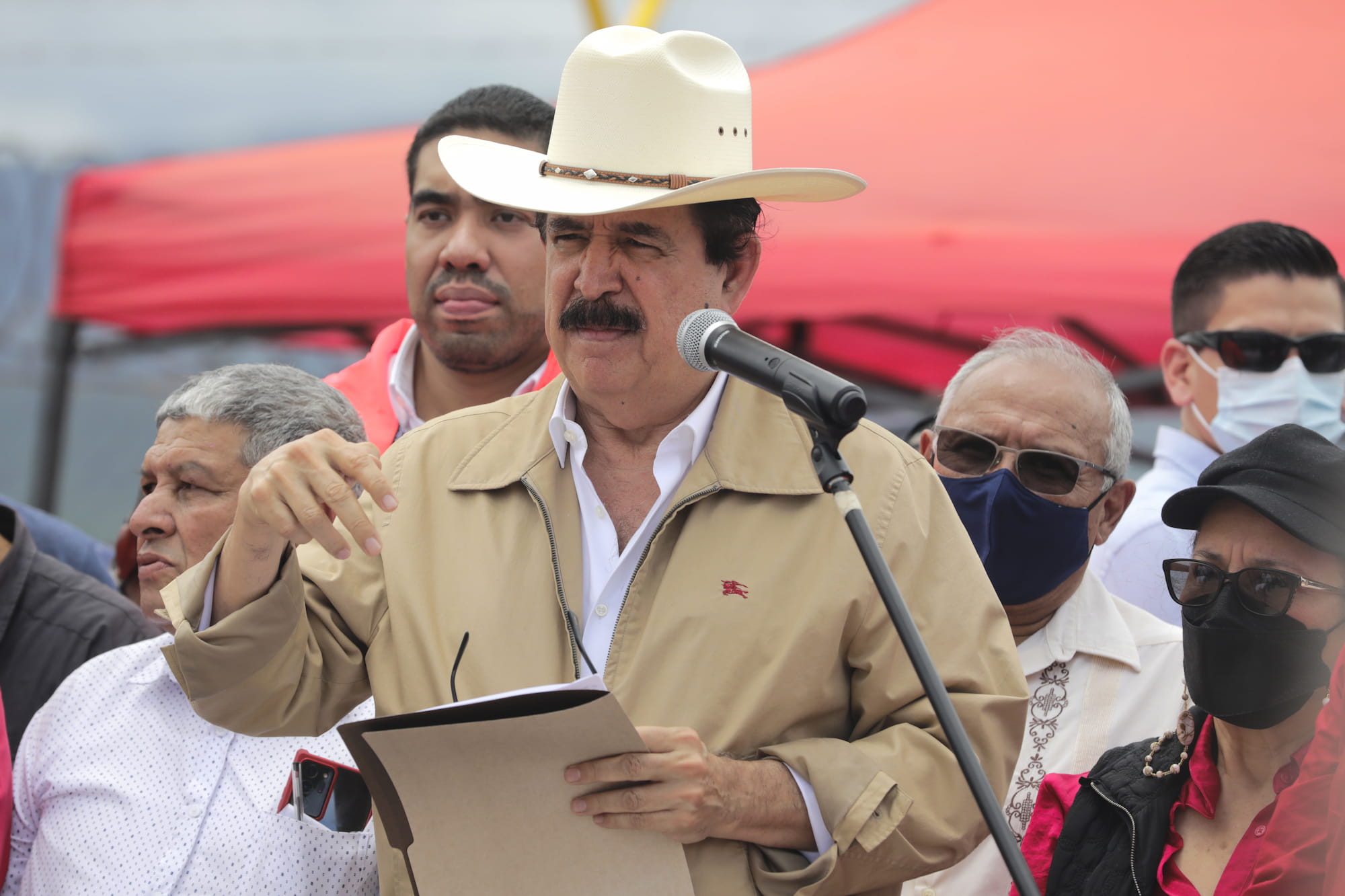

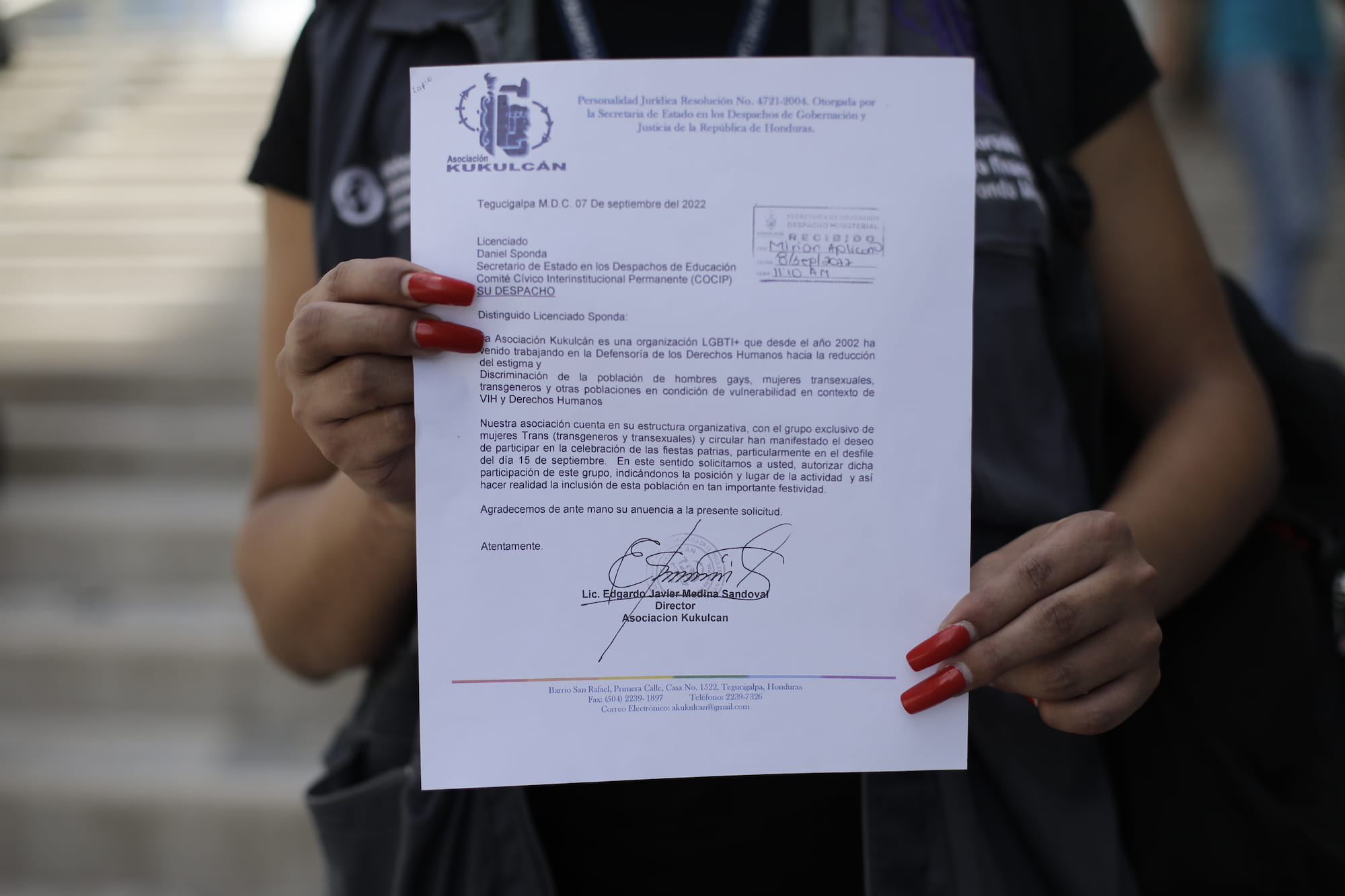

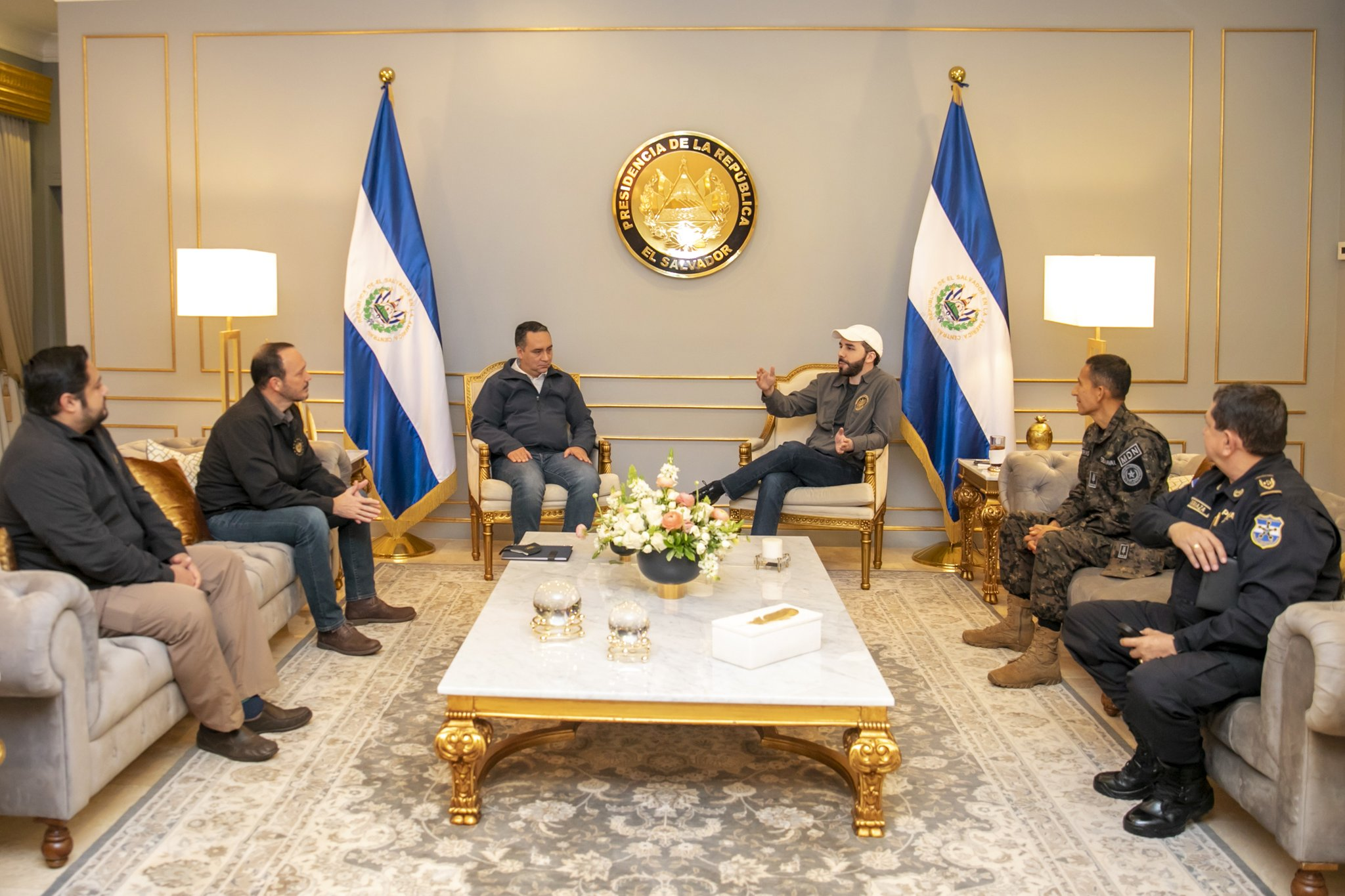

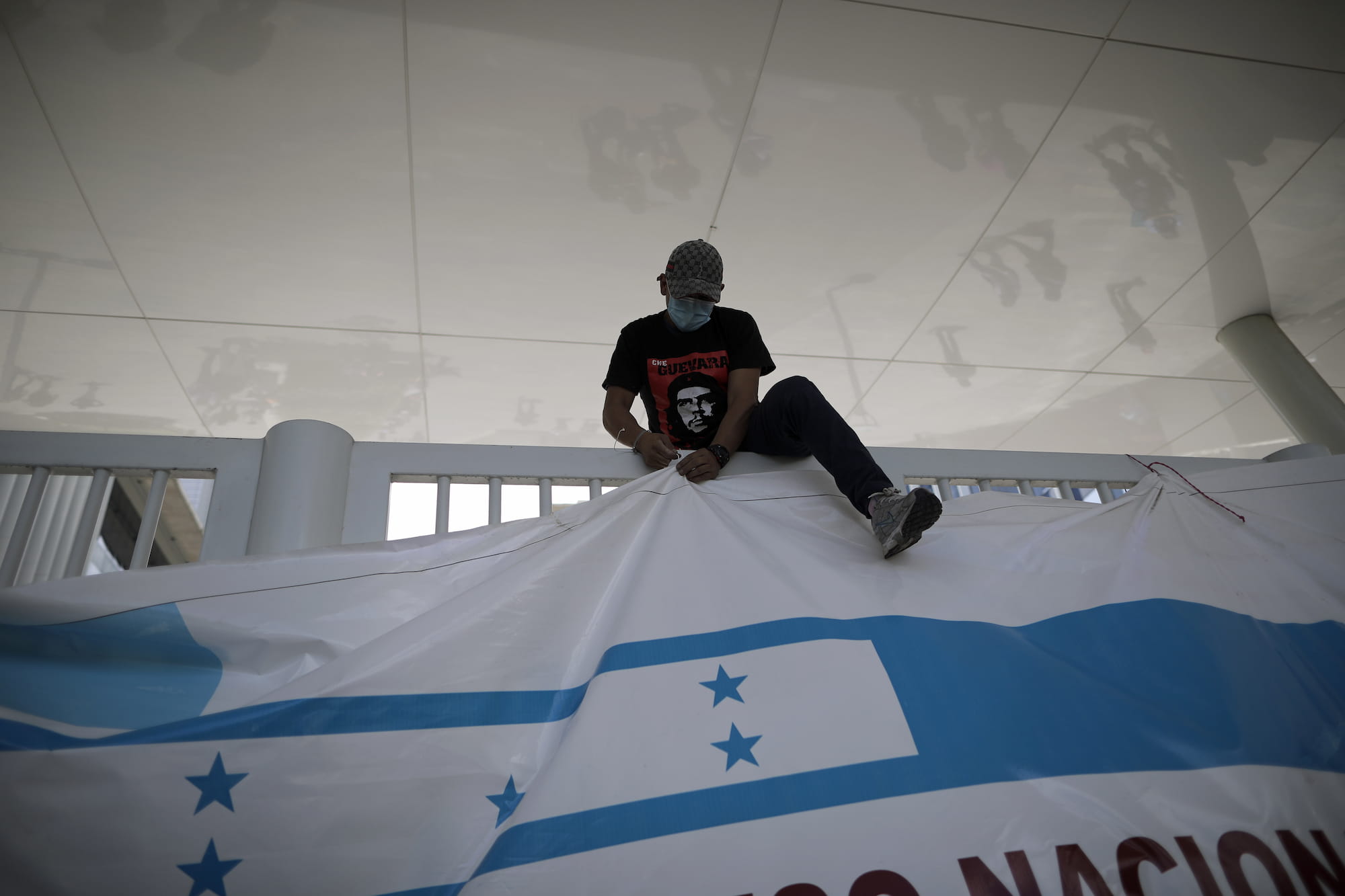

No es común que tras una toma de tierras en el Aguán no haya sucedido un desalojo por parte de la Policía Nacional. Sin embargo, el contexto político cambió en Honduras desde que el Partido Libre, con una retórica de izquierda, tomó el poder. Los campesinos de la comunidad Guadalupe aseguran que ellos sabían que era el mejor momento para entrar a las tierras, porque este Gobierno no iba a ser como el de Juan Orlando Hernández, con la presidenta Xiomara sí iban a poder dialogar. Y así ha sido, el diálogo se logró. El 22 de febrero de 2022, el Gobierno, representado por el ministro de la Secretaría de Desarrollo Solidario, José Carlos Cardona; el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón; el ministro del INA, José Francisco Funes Rodríguez; el viceministro Rafael Alegría; y el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales, se sentó con la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y 15 movimientos campesinos y empresas asociativas aglutinadas en la Plataforma Agraria del Aguán para acordar una tregua y una especie de nuevo proceso de reforma agraria. Dice Orlin, del movimiento «Mártires del Tumbador», que la idea era que los empresarios involucrados (Facussé, Morales y Nájera) fueran parte del acuerdo, pero hasta este momento eso ha sido imposible.

Roger Pineda, de Dinant y representante de los intereses de Miguel Facussé, el heredero del imperio Facussé, aseguró que ellos no están interesados en entrar al acuerdo que el Gobierno firmó con los campesinos.

«La cantidad de tierra que está tomada en el Aguán es bastante, si no me equivoco son alrededor de 13,500 hectáreas y, en el caso puntual nuestro, de esas hay alrededor de 5,300 tomadas. En efecto, el Gobierno firmó un convenio con los grupos campesinos entre los cuales uno de los puntos que tocaba era hacer una diligencia legal, investigación con respecto a la legítima propiedad de las partes y sentimos que esa era la parte que cubría el aspecto nuestro, por tanto, nosotros más allá que consideramos que el convenio tenía algunas cosas que no eran del interés de nuestra parte proceder de esa forma, lo que sí hicimos fue trabajar con la comisión interinstitucional para la diligencia legal y determinar quién es el dueño de la propiedad. Aparte, ya nosotros entregamos tracto sucesorio, los títulos de propiedad, etcétera, de manera que consideramos que eso ya está cubierto», explicó.

El ingeniero Pineda dijo que el Estado puede responder al reclamo de tierras con las tierras municipales o las que se han incautado a grupos criminales en esta zona del país, también conocida por ser ruta importante de la cocaína.

En el Aguán convergen el mundo campesino y el mundo del narco. Desde los años 90, muchas tierras se convirtieron en pistas de aterrizajes clandestinas donde cae la droga que va hacia Estados Unidos. Algunas tierras pertenecían a cárteles de la droga como «Los Cachiros», y ahora pertenecen al Estado. Pero, aun así, la tierra no alcanza y los hijos de los mártires no quieren cualquier tierra.

«Hubo personas que murieron, como lo ha habido cuando se realizan invasiones a nuestra propiedad y, lamentablemente, han asesinado a personal nuestro, siendo el último cuando nos tomaron la finca Paso Aguán en agosto de 2017, si la mente no me falla. Nosotros en el caso de Tumbador realmente creemos que es un tema bastante largo, lamentablemente hubo esas personas que fallecieron, los guardias fueron sometidos a juicio y fueron absueltos», dijo Pineda refiriéndose a la masacre de 2010.

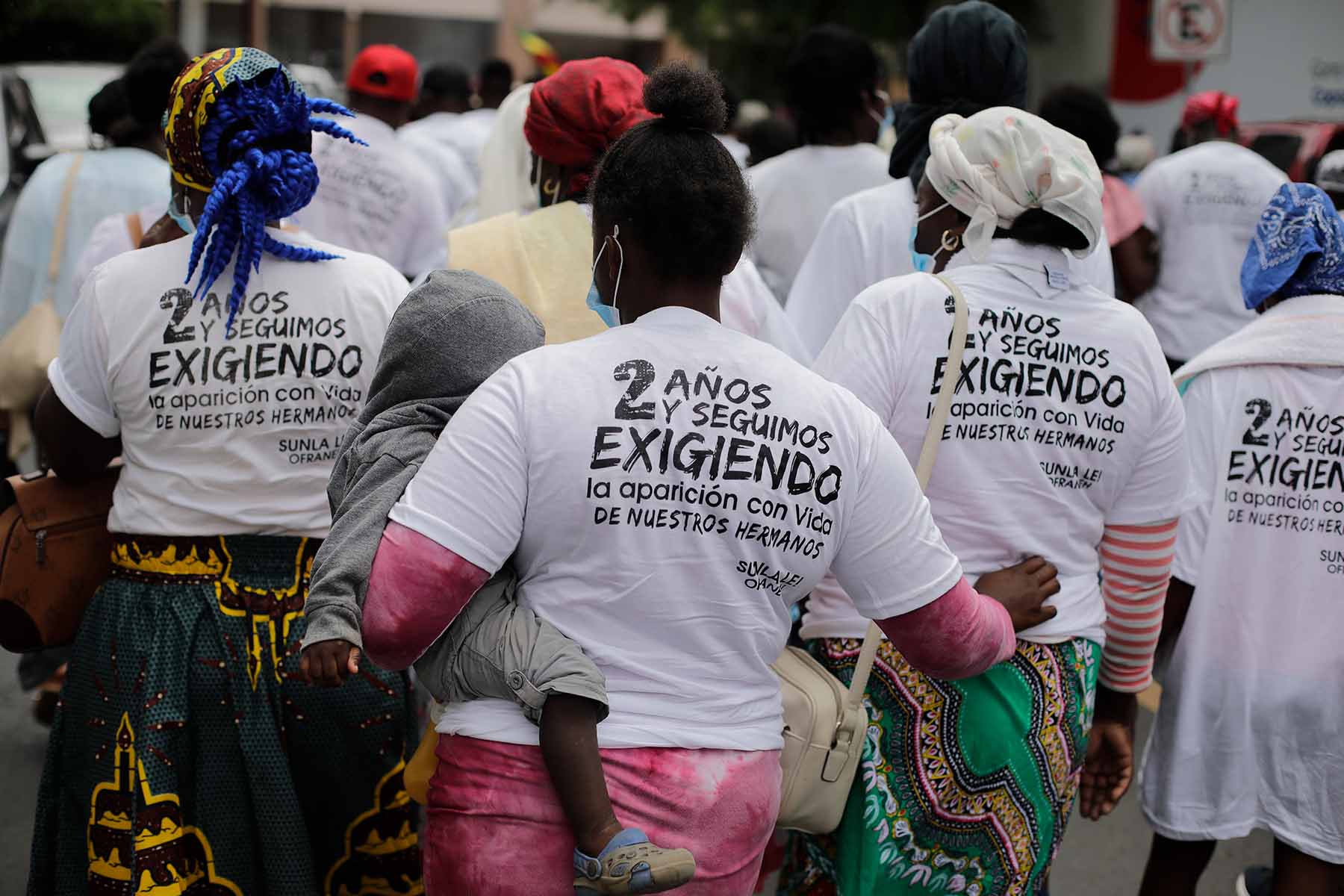

Según organizaciones de derechos humanos de la zona, unas 130 personas fueron asesinadas entre 2008 y 2016, los años más álgidos del conflicto agrario. Por esta razón, el Estado creó una fiscalía especial para investigar estos delitos y la mayoría fueron atribuidos a grupos criminales que penetraron los movimientos campesinos. Esta fue la excusa, pero la mayor parte de los casos está en la impunidad, incluido el del Tumbador.

«Es la misma familia contra la que lucharon nuestros padres y ahora son más cerrados porque ellos no quieren entrar en el acuerdo», dice Orbin, uno de los líderes del movimiento «Mártires del Tumbador», quien con 32 años ha asumido un puesto en la junta directiva de la empresa campesina. Orbin asegura que la primera idea del acuerdo con el Gobierno era que se instara a las empresas como Dinant a comprar la fruta que ellos están cosechando en la tierra tomada.

«Sería una incongruencia ponerse a comprar la fruta que consideramos propia. Me imagino que hay algún tipo de comercialización de la fruta, pero no sé», respondió Pineda cuando le pregunté sobre un posible acuerdo entre ellos.

«Desde la acción de los entes del Estado, una vez comprobada la propiedad de nuestro lado, deben proceder legalmente, ojalá que puedan hacerlo en el corto tiempo porque a la larga todo esto afecta a las exportaciones del país, tiene un efecto que va más allá, yo le diría que debe ser en el corto plazo sin que se tome esto como una exigencia sino como expectativa», dice Pineda, con la seguridad de quien ya ganó la batalla.

Sin reparación

«Yo lo que quiero es trabajar aquí, salir adelante con esto», dice Orlin y recordó que hace muy poco, justo en 2019, intentó llegar a los Estados Unidos sin coyote, solo con dos amigos, porque la situación de desempleo y pobreza ya estaba llegando a su límite. «Me fui mojado, normal», dijo, porque lo normal es irse caminando hacia los Estados Unidos desde una comunidad muy empobrecida. Normal es irse aguantando hambre y esperando lo peor. Orlin, a pesar de su «normalidad», logró llegar a la frontera norte y de allí lo deportaron: «La suerte no está para mí allá». Su suerte está en su comunidad, donde la mayor fuente de trabajo es la empresa a la que él culpa de haberlo dejado huérfano de padre.

De los campesinos cortando palma esa mañana, la mayoría tiene entre 16 y 25 años de edad. De hecho, el hijo de uno de los mártires trabaja con apenas 14 años. La mayoría ha hecho el intento desesperado por sobrevivir migrando, ya sea a los Estados Unidos o a las ciudades más industrializadas de Honduras. Freddy, por ejemplo, tuvo que salir de su comunidad hacia la ciudad de San Pedro Sula a trabajar por un tiempo. A pesar de que cortar palma es un trabajo con una exigencia física enorme, cuenta que trabajar en maquilas en esa ciudad fue un infierno, además, un joven rural poco puede entender de las dinámicas violentas de la urbanidad, allí donde los jóvenes se organizan en pandillas. Para Freddy eso es algo alejado del sistema de valores y antivalores de su comunidad.

Los chavos bromean, dicen que el trabajo de cultivar palma es tan pesado que los mantiene en forma y que también les da tiempo los fines de semana de salir a pasear a los ríos y a las discotecas de las aldeas cercanas a Trujillo. Además, el mar les queda a 10 minutos. Es para ellos un paraíso, así como lo ha sido para extranjeros que buscan construir susresortsen tierras indígenas y para los narcotraficantes que mueven la cocaína y construyen su imperio en esta zona postergada del país. «Pero aquí no pasa nada, es raro que alguien se meta a algo malo, como en San Pedro», dice Freddy.

Mientras el grupo de corteros de esa hora se fuma el cigarro que, además, les ayuda a espantar los mosquitos, Wendy, una campesina de 22 años, me cuenta que ella nunca ha querido irse a los Estados Unidos, a pesar de estar muy consciente de que quizá no hay futuro allí donde está y a pesar de que allá está su hija de cinco años.

«Yo no quiero hacer el trabajo que hacen todas las mujeres de recolectar, yo ando aprendiendo a hojear», dice. Hojear es podar las ramas de la palma, las que son como una sierra. Wendy me muestra sus brazos y manos cicatrizados por las picadas de hormiga, porque cuando las mujeres recolectan del suelo meten sus manos en nidos enteros al pie de la palmera.

A su corta edad, Wendy tiene dos hijos: un niño de dos años y una niña de cinco. A su hija no la ve desde 2020, porque se la entregó al padre para que se la llevara a los Estados Unidos. Una parte de su corazón está allá y la otra está en esa tierra en donde también hay de su sangre. Su padre fue uno de los sobrevivientes de la masacre de 2010.

«Lo que ganamos aquí no lo ganamos en otro lado, yo pienso en darles buena educación a los niños si este proceso resulta bien. Yo me quería ir, porque mi bebé está allá, pero en eso salió lo de este proceso y tengo a mi hijo y a mi mamá y yo alquilo casa, entonces mejor me quedé para trabajar esta tierra, gracias a Dios», dice Wendy con la voz quebrada. Nunca se había separado de su niña, pero sintió que era lo mejor que su hija tuviera un mejor futuro y quizás un día la vuelva a ver.

Wendy y Orlin caminan entre las palmeras y arman el rompecabezas de las memorias de esa tierra. A los padres de ambos les alcanzaron las balas. Al padre de Wendy una bala le atravesó la quijada. Ella recuerda que su padre iba cargando el cuerpo de uno de sus compañeros asesinado y había tanta sangre que no se distinguía si era de él o de alguien más, pero dice que, cuando dejó el cadáver de su compañero en el suelo, él se dio cuenta que llevaba un balazo en la cara. El impacto de todos alrededor era tal que Wendy dice que lo llevaron al centro de salud en donde apenas había agua y algodones, y él comenzó a desangrarse. La bala destruyó todo en su boca. Wendy cuenta que ahora su padre usa una prótesis dental especial porque perdió el paladar. Su padre es un milagro andante que ahora ronda el Lote 1, supervisando que todo vaya bien.

«Yo se que los cambios no son rápidos y que hay que darle tiempo a Xiomara para que haga las cosas, porque nosotros aquí le dimos el voto», dice Wendy, y recuerda que apenas hace una semana viajaron a Tegucigalpa, la capital de Honduras, para exigir que el acuerdo se cumpla y por fin puedan salir de la incertidumbre. La ciudad no es para ella, dice, y espera no tener que volver y menos si, al final, la presidenta ni los atiende.

El primer punto del acuerdo que han firmado con el Gobierno dice: «El conflicto creado por gobiernos anteriores debe ser resuelto con un enfoque de respeto a los derechos humanos, reparación a las víctimas y acceso a la justicia».

Para Wendy y Orlin, la reparación es tener esa tierra, desarrollarla. Así lo es también para Orbin y Gelvin, líderes de la empresa campesina, para quienes además la reparación es tener derecho a soñar.

«Hemos pensado que, si esto se nos da, después vamos a poner negocios, hemos pensado en tener una gasolinera y hemos pensado en tener nuestras casas propias. Y no queremos parcelear la tierra, dividirla, no queremos cometer ese error, queremos construir todos juntos», dijo Orbin.

Orbin y Gelvin eran mayores cuando sucedió la masacre. Orbin se dedicó a reportar por medio de la radio todo lo que sucedió ese día, y Gelvin estaba con el grupo campesino que iba a recuperar la tierra. «Por poco me matan, ese día me salvé gracias a Dios, porque me escondí al pie de una palma y luego corrí, la gente que vio me dijo que las balas iban siguiendo mis pasos», cuenta.

A pesar del dolor y del trauma, ambos aseguran que no quieren irse. «Yo nunca he tenido esa visión de irme, uno piensa más en la familia, las cosas ya no son lo mismo. Varias personas se fueron de aquí por la falta de oportunidades y después de la masacre. Los más jóvenes decidimos tener un pequeño proyecto de radio, formamos una radio juvenil independiente, se llamó La Líder. Nosotros empezamos con la visión de la juventud de poder darnos a conocer, nos gustaba la radio, lastimosamente las oportunidades no son las adecuadas, nunca tuvimos un apoyo gubernamental ni nada; pudimos mantenerla hasta el año pasado, desde el año 2011. Éramos 14 jóvenes los que estábamos en la radio, ya varios se fueron para los Estados Unidos. En la empresa actual estamos tres, y otros ya tienen familia y están allí luchando», dice Gelvin.

Los múltiples programas para «frenar» la migración, usualmente diseñados desde Estados Unidos con el apoyo de las élites empresariales y políticas hondureñas, no responden a las necesidades de jóvenes como Gelvin, Wendy, Orbin y Orlin y los centenares que hoy se han tomado más de 13,000 hectáreas en el Bajo Aguán. La prosperidad que ellos sueñan es diferente a la de quienes acompañan estos programas en suelo hondureño.

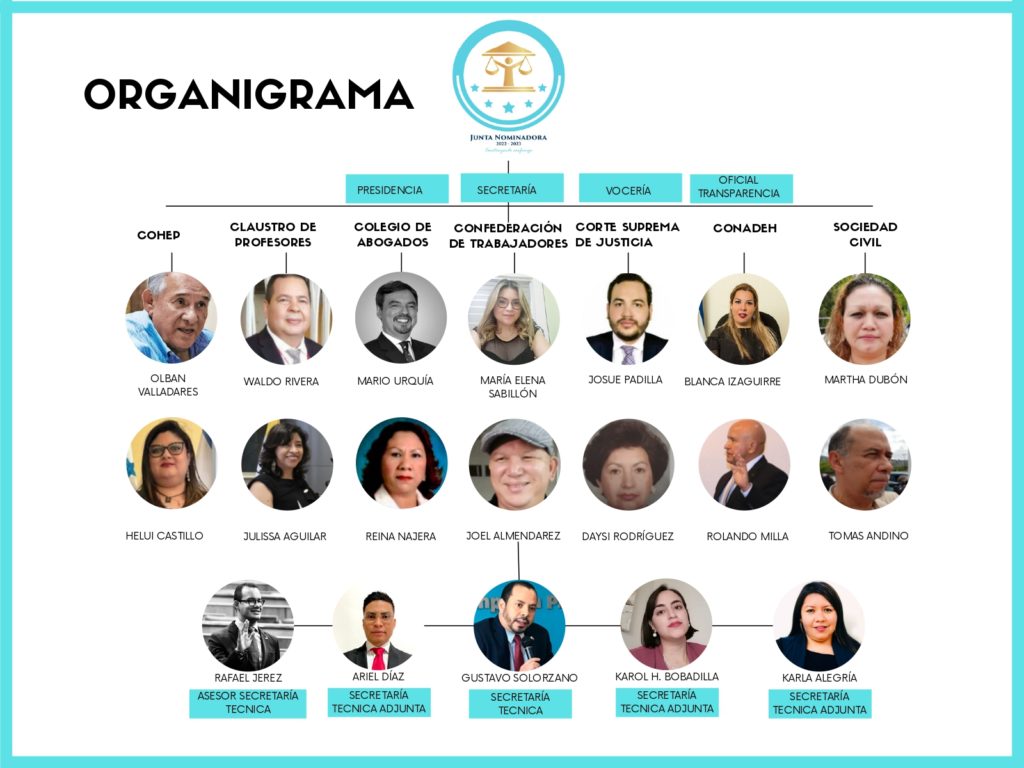

Actualmente, ya suman 24 movimientos campesinos aglutinados en la Plataforma Agraria exigiendo la legalización de las tierras que han tomado. Según Esly Banegas, del área política de esta plataforma, el diálogo con el Gobierno está abierto pero no existe confianza absoluta en el proceso, sobre todo porque actores que han sido parte del conflicto agrario del lado de los empresarios están en las comisiones de gobierno para tratar el tema; por ejemplo, el viceministro de Defensa, el coronel Elías Antonio Melgar, a quien Esly señala de «ser uno de los propietarios representantes de una empresa de seguridad privada que estuvo vinculada a los asesinatos del 2011 y 2012 acá en la zona de Aguán».

Para Esly, la visión del movimiento campesino está renovada: «Hay una visión ahora un poco diferente de no entregar lo que se ha recibido, también hay esa fuerza para defender lo que les pertenece, y esa juventud que es prometedora y que nos invita a continuar a lado de ellos a los que no estamos tan jóvenes, y nos invita a seguir realmente y creer que hay esperanza», dice.

El ministro del INA, Francisco Funes dijo que «en esta zona, el Gobierno ha demostrado que no es violento, que no quiere derramar sangre. Yo trabajo con el ministro de Seguridad junto con las empresas privadas y campesinos para solventar el problema. Las empresas privadas tenían órdenes de desalojo, sin embargo nosotros les hemos hecho entender que podemos llegar a un consenso. Hemos recibido una demanda de las empresas privadas que preguntaban cuándo se va resolver el problema. Si habrá entrega de tierras, si las vamos a comprar, si vamos a buscar un territorio alterno. Esta decisión ya no está en manos de los secretarios de Estado, sino a nivel de la presidenta de la República. Tendremos que hacer un trato de mucho tacto, mucha sutileza y ver que resuelva la presidenta».

Pero, en el Aguán, la paciencia se agota. «Yo me veo con fuerza para enfrentarnos, somos una organización campesina a nivel del Bajo Aguán, 24 empresas luchando contra la corporación Dinant, contra René Morales y Óscar Nájera. No nos vamos a rendir» dice Gelvin, mientras abraza a su hija de nueve años que lo escucha con atención.

En octubre de 2022, la Plataforma Agraria junto con la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y el Bufete Estudios para la Dignidad, emitió un comunciado en el que denuncian que «existe un plan para asesinar a la dirigencia campesina de El Aguán (…) Este plan fue planificado en una reunión sostenida por las empresas agroindustriales de la zona a partir del cual se ordenó la vigilancia, seguimiento de la dirigencia para conocer sus rutinas para luego cometer los asesinatos y presentarlos como parte de la violencia “común”. De igual forma han aumentado las amenazas y la intimidación contra cada una de las 28 cooperativas que forman parte de la Plataforma Agraria. Jaime Cabrera, Jony Rivas, Héctor Murillo, José Cruz, Santos Pérez, Alexander García, José García, William Sorto y Esly Banegas es la dirigencia de la Plataforma Agraria sobre los cuales las empresas agroindustriales han puesto un precio a sus vidas y han contratado a grupos dedicados al sicariato». Para ese mes, el plazo que había dado el gobierno para resolver el conflicto había expirado.

Mientras el tiempo pasa, el precio de la palma africana fluctúa, los campesinos trabajan a diario bajo el sol, hay quienes comenzaron a irse. Con Freddy, uno de los jóvenes de «Mártires del Tumbador», intercambiamos noticias, si hay alguna persona asesinada en su zona, si hay amenazas de desalojo, si los jóvenes siguen o se han rendido. En diciembre de 2022 me dijo que estaba en Estados Unidos, que se fue para estar seis meses y luego regresar a trabajar a la tierra, que ha sido el único en irse.

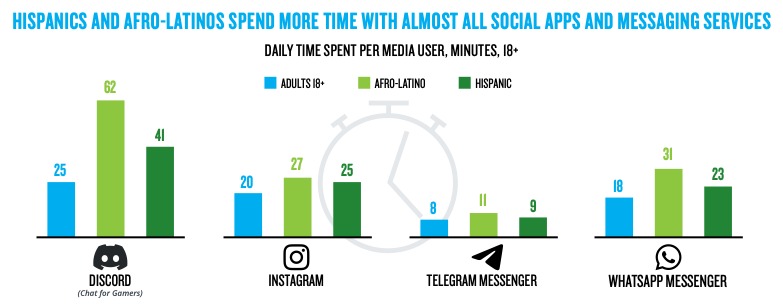

«Los 162 que quedaron allá están bien, todo está bien, yo espero que cuando regrese ganemos esto y que sea un triunfo», me dice por mensaje de audio de whatsapp.

Por otro lado está Orlin, que no olvida. Hace doce años le cambió la vida: se convirtió en el hombre de la familia. Era un niño cuando le tocó cuidar de su madre y de su hermana recién nacida tras el impacto de perder a su padre, ahora teme ser un mártir. «Yo no sé cómo va a reaccionar este hombre (Facussé) con esto, pero confiamos en la presidenta y en que ella tal vez los tiene un poco controlados, pero, si no resuelve nada, puede haber un cagadal», dice. Un cagadal, un relajo, violencia, quizá más muertos.

En el Lote 1 del Tumbador sigue la faena y se acaba la paciencia. «No podemos dejar que esto se quede así, no podemos dejar que la muerte de mi papá quede así. Aunque sea la tierra que nos quede», dice, recapitulando con sus palabras ese mundo que sueñan él, y Orbin, y Gelvin, y Wendy, y Freddy y todos los hijos de los mártires del Aguán.