Un mes antes que los líderes del cártel de narcotráfico más poderoso de Honduras lo mencionaran en una corte de Estados Unidos vinculándolo junto a otros altos funcionarios del Estado de Honduras en sus actividades ilícitas, Óscar Nájera, diputado nacionalista por 27 años, nos contaba que en esa mesa en la que atendió esta entrevista, se habían sentado todos: los narcos, los políticos, esos señalados por “Los Cachiros” y los mismos Cachiros, los poderosos.

Oscar Nájera es un campechano, un hombre de pueblo. Ríe fuerte, nos habla como que nos conociera de toda la vida. No hay formalismos con él. Frente a su casa, dos hombres armados, sus vigilantes, nos recibieron amables. El señor nos esperaba en la cocina. Allí, con su esposa cocinando y él comiendo el desayuno.

Su casa está en el centro de la ciudad más importante del departamento de Colón, Tocoa. Allí mismo donde vivían los Rivera Maradiaga, más conocidos como los Cachiros. Llegar allí cuesta, sobre todo, por la carretera en malas condiciones, con cráteres a lo ancho de toda la calle. El paisaje es palma africana a la izquierda y palma africana a la derecha en las tierras que en los años 70 producían los granos básicos para todo el país.

Hace un par de años, uno se podía encontrar al menos 6 retenes militares o policiales en el camino desde San Pedro Sula, pero desde que dejaron de controlar los Cachiros, ya no se encuentra ninguno. Una pobladora que nos guió dijo: «es que ellos no nos cuidaban a nosotros, sino a la droga que hoy no se mueve como antes».

Es un camino desolado, polvoso y abandonado el que lleva al Valle del Aguán, uno de los más productivos valles de la región. Es en el Bajo Aguán donde se concentra el 42% del cultivo de palma africana, alrededor de 70 mil hectáreas cultivadas. La zona que Nájera presentó a los grandes terratenientes cuando él comenzaba a tener poder político como diputado en 1990.

Faltaba un mes para las elecciones internas, más o menos un mes para que las cosas se revolvieran en Honduras por la declaración de “Los Cachiros”. Todavía se podía andar preguntando por ellos en Tocoa. Nájera estaba alegre, era el primer día que salía a los pueblos a hacer campaña política después de estar incapacitado por un accidente que casi lo mata.

La virgen de Suyapa lo protegió, la santa a la que todas las generaciones Nájera han rezado y rezarán toda la vida. A la que le deben la continuación de la estirpe, según él.

En su declaración contra Fabio Lobo, hijo del expresidente nacionalista Porfirio Lobo Sosa, los Cachiros mencionan a Nájera y al hermano de Porfirio, Ramón Lobo, cuando cuentan de una reunión que tuvieron en Tegucigalpa en casa del recién electo presidente Lobo Sosa para hablar de sobornos y favores políticos. En esa reunión los Cachiros filmaron todo para tener evidencia que quemara a los políticos, evidencia para tranzar con la DEA.

Esta declaración no es suficiente para el sistema de justicia hondureño que hasta el momento de publicación de esta nota no ha levantado alguna investigación contra él o contra los demás políticos señalados. Tampoco es suficiente para los votantes. Días después de ser señalado, Nájera logró ser el segundo más votado en las elecciones internas en su departamento.

“Aquí se llama territorio Najerista, y nuestro lema es: amor para todos, odio para nadie. Pregúntele a la gente”, nos dice orgulloso. Lo logró con 27 años en el Estado, un poder que lo convirtió en intocable.

***

Mientras en una corte de Nueva York en Estados Unidos los Cachiros confesaban sus delitos y contaban quienes eran sus socios, en la tierra que ellos tanto recorrieron mientras duró su reinado, un grupo de jóvenes campesinos con sus machetes y botas de hule planeaban sacar provecho al momento.

Era 10 de marzo cuando los más jóvenes de la comunidad Guadalupe Carney en Trujillo, Colón, se dieron cuenta que el diputado nacionalista Oscar Nájera estaba siendo señalado por estar presuntamente coludido con narcotraficantes y políticos corruptos.

Se reunieron de inmediato, los cinco líderes, hijos de los campesinos asesinados en esas mismas tierras cuando comenzaron el proceso de recuperación hace 17 años. La Guadalupe Carney, llamada como un sacerdote jesuita que apoyaba a la organización de campesinos en cooperativas en el Valle de Sula y el Valle del Aguán, nació como una comunidad agraria, fundada en conflicto con militares y terratenientes, los más poderosos del Aguán. Esta comunidad se encuentra en uno de los lugares más hermosos de Honduras, la bahía de Trujillo, donde una vez fue la capital de Honduras.

La tierra del Bajo Aguán está manchada de sangre, 123 campesinos y 19 guardias de seguridad han sido asesinados desde 2009, según el Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán, en una guerra entre movimientos campesinos y terratenientes que parece no terminar.

Estos jóvenes nacieron en medio de ese conflicto. De lo que más saben es de la guerra desigual entre narcos, ganaderos y terratenientes contra campesinos que exigen una reforma agraria.

Ese día reunidos dijeron que era hora de entrar a la finca que el diputado nacionalista Oscar Nájera tiene cerca de su comunidad. Unas tierras que hace mucho tiempo les pertenecían pero que no podían reclamar por temor a su poder. Así, a pesar que los más adultos sabían que era riesgoso, salió un grupo de 50 muchachos, solamente una mujer camino a la finca cultivada en su totalidad con palma africana.

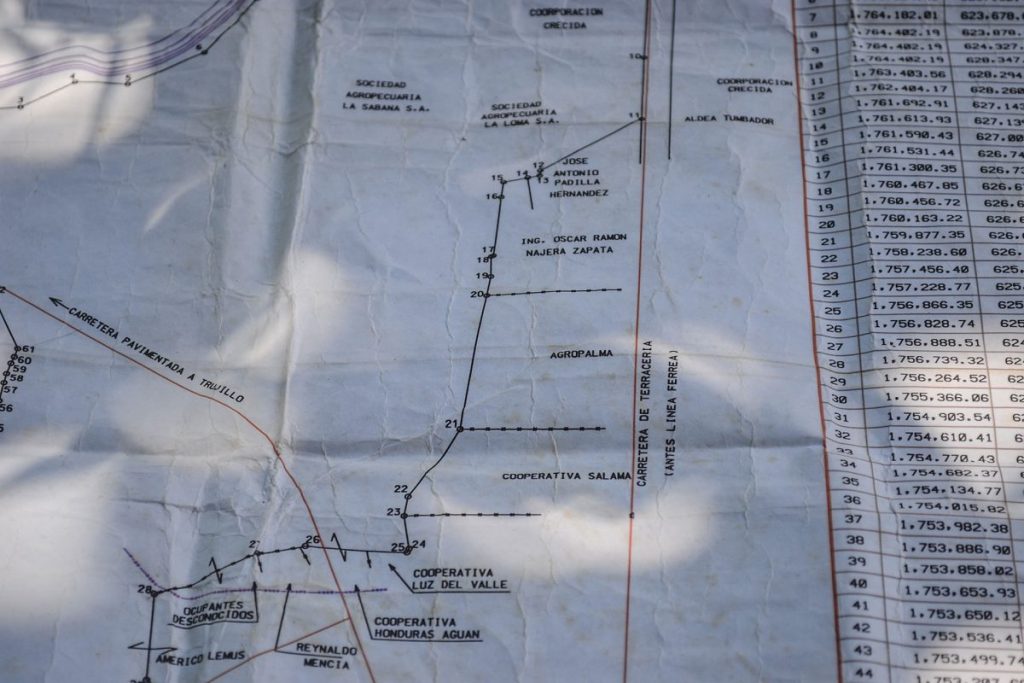

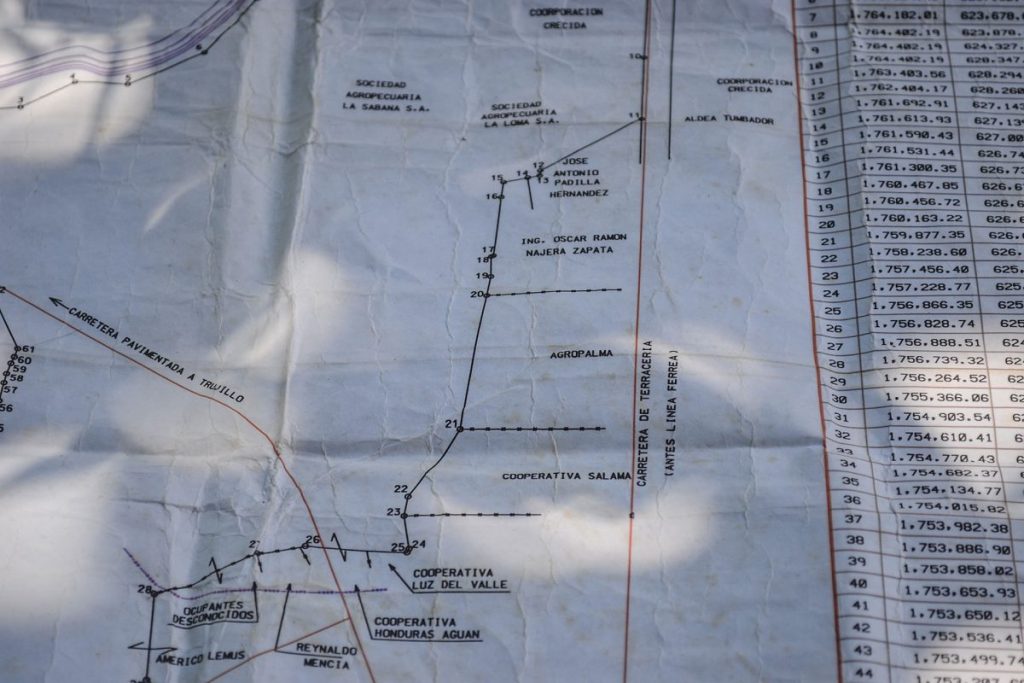

Caminaron durante horas para entrar en las 250 hectáreas del diputado. Los campesinos acusan a Nájera y a los empresarios Miguel Facussé y Reynaldo Canales de haberse apropiado de 1200 hectáreas de tierra en ese territorio con jugadas políticas, la medición dejó afuera de la expropiación sus tierras.

La comunidad Guadalupe Carney fue fundada en el año 2000 por el Movimiento Campesino del Aguán (MCA) tras recuperar un territorio que perteneció a las Fuerzas Armadas y después pasó a manos de ganaderos en los años 80 y 90.

“Aquí era una pista de aterrizaje para narcoavionetas, todo mundo lo sabe”, dice un dirigente de la comunidad.

En 2002, el Movimiento Campesino del Aguán entró a las tierras del antiguo CREM, en la hacienda El Tumbador. Allí, militares dispararon asesinando a 5 de los líderes de este movimiento e hiriendo de gravedad a otros. Los padres de los nuevos jóvenes ocupantes de las tierras que ellos no lograron recuperar.

Las 5700.24 hectáreas que los campesinos reclaman, cuentan la historia agraria de Honduras. Antes de la Reforma Agraria de los años 60, cuando quien llegara primero tomaba las tierras hasta donde le alcanzaba la vista, llegó un norteamericano al Aguán. Era tiempo en que las mejores tierras de Honduras eran explotadas por las trasnacionales bananeras, madereras y mineras. Este norteamericano, según cuentan los líderes de la comunidad, explotó madera y dedicó las tierras a la ganadería. Pero en 1980, el Estado de Honduras expropió a este terrateniente para construir allí el 15 Batallón de Infantería. Una base donde se enseñaba al ejército hondureño a atacar al ejército sandinista que ya estaba en el poder en Nicaragua, muy cerca de ese territorio. Ese era el CREM (Centro Regional de Entrenamiento Militar).

Temístocles Ramírez se llamaba el ciudadano estadounidense. Tras ser expropiado, Ramírez inició un proceso judicial contra el Estado de Honduras en Estados Unidos, y ganó la demanda obligando al Estado a pagar las tierras y sus mejoras.

Después de eso, las tierras pasaron a reforma agraria, proceso que veinte años antes fue la esperanza para los campesinos sin tierra en el gobierno del presidente Ramón Villeda Morales.

“No será ni comunista ni socialista, sino una reforma agraria práctica y puramente liberal y democrática…no se quitarán tierras a los latifundistas sino que se darán a los campesinos las que tiene el Estado”, apuntó Morales, quien temía un proceso revolucionario en Honduras así como los acontecidos en sus países vecinos. Todos inducidos por la crisis agraria.

Pero al pasar las tierras al Estado, después del funcionamiento del CREM, prominentes terratenientes y militares las compraron. Los señores del Aguán: Miguel Facussé, Reynaldo Canales (de origen nicaragüense) y Oscar Nájera amparados en la Ley de Modernización del Sector Agrícola que había dejado sin efecto la Reforma Agraria y le había devuelto el valle del Aguán a los terratenientes.

En 2000, los campesinos, cansados de trabajar tierras ajenas comenzaron un proceso de recuperación apoyados por la iglesia Católica. En el gobierno de Carlos Flores Facussé (1998-2002), después del Huracán Mitch, comenzó la negociación de las tierras, de modo que el 80% quedó en manos de los campesinos, quienes bautizaron la comunidad con el nombre del jesuita Guadalupe Carney, desaparecido en 1983 tras ser capellán de la guerrilla nicaragüense.

Para lograr las tierras, hubo campesinos muertos y judicializados. Los padres del nuevo movimiento campesino.

Pero fue en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas (1990-1994) cuando comenzó la crisis agraria. Fue en ese mismo gobierno que Oscar Nájera se convirtió en diputado y en el Congreso Nacional lideraba la comisión agrícola que dejó sin efecto la reforma agraria.

***

Las raíces de Nájera están en Olancho, el departamento más grande de Honduras, colinda con Colón y Gracias a Dios. Sus padres salieron de ese lugar por una refriega familiar, famosas en estos territorios, así llegaron a Colón y se hicieron de las mejores tierras de Tocoa. Nájera cuenta que su mamá era una mujer muy respetada en el negocio de la ganadería, incluso el padre de los Cachiros trabajó con ella. Don Cachiro, muy conocido por el robo y tráfico de ganado.

Durante la puesta en marcha de la reforma agraria incluso perdió unas tierras, de las mejores, para ser entregadas a los campesinos. Nájera dice que eso no les importó porque era para bien del campesinado. Aún era joven y estudiaba ingeniería agrícola en la universidad.

“Mi mamá siempre me dijo que me daba dinero pero solo para estudiar, nada para política. Por eso estudié en la universidad y cuando entré en política lo hice con pocos recursos”. En la universidad, Nájera aprendió mucho más que a cultivar la tierra con mejores técnicas. Allí entendió que entrar en política era necesario para lograr ser más que un terrateniente, ser el señor del Aguán.

Antes de ser presidente, Rafael Leonardo Callejas era el ministro de Recursos Naturales, al llegar a la presidencia apadrinó políticamente a Nájera y a Rodolfo Irías Navas, los diputados del litoral atlántico que llevarían una de sus políticas más importantes, la que regresaba la tierra dada a campesinos a las manos de grandes terratenientes. Regresaba los valles al gran capital como había sido antes de la reforma agraria.

Aun cuando estaba estudiando, con apenas 18 años, a Oscar le ofrecieron ser diputado. Eran tiempos de la constituyente, 1982 cuando entró en vigencia la Constitución actual. Le ofrecieron esto de la política porque Nájera se formó en la escuela de todos los nacionalistas, el FUUD (Frente Universitario Unido Democrático) de la UNAH.

Nájera es un hombre trabajador de la tierra, antes que político, dice él. Por eso se involucró en procesos de reforma agraria y cuenta que apoyaba a los campesinos a que se les condonaran deudas. “Yo estuve en el proceso agrario más exitoso de todos, Hondupalma”.

“Quienes no aprovecharon la reforma agraria fueron los malos líderes campesinos que solo veían la tierra como negocio, no como algo de forma integral”, dice Nájera, quien siendo presidente de la comisión agrícola bajo el mandato general de Rodolfo Irías Navas en la presidencia del Congreso, le dio el tiro de gracia a la reforma agraria para dar paso a la ley de modernización del sector agrícola, promovida desde el Ejecutivo. Esta ley permitió que las cooperativas campesinas vendieran las tierras a terratenientes en un momento de crisis económica.

Nájera dice que esta ley no es del todo mala, pero que como se tomó en el país solo fue de forma negativa. Con esta ley lo que se proponía, según él, era que los campesinos fueran más productivos, pero estos se dejaron llevar por el dinero y por los líderes de izquierda “que no saben de producción, solo de ideología” y todo terminó en mano de latifundistas. Casualmente, él uno de ellos.

Se dice que la tierra se le quitó a los terratenientes por decreto y se les devolvió por decreto, y entre esos decretos hubo mucha sangre y hambre.

Nájera era compadre de Reynaldo Canales, uno de los tres más grandes terratenientes en el Aguán. De origen nicaragüense, Canales se convirtió en uno de sus más fieles financiadores. Eso lo cuenta el mismo Nájera. También recuerda cuando conoció a los Lobo.

“Porfirio Lobo Sosa nació en Tocoa, todo mundo cree que nació en Olancho, pero no. A él se lo llevaron de aquí bien pequeño porque era asmático y le afectaba la humedad que hay aquí. Yo conozco a esa familia porque Ramón Lobo y Pepe Lobo son de aquí. Incluso, yo asesoré en política a mi compadre Ramón Lobo para que se convirtiera en la autoridad del partido, así ellos cubrieron esos espacios que yo dejé cuando murió mi madre y yo no estaba preparado para seguir en política.

Pepe Lobo vino aquí, el primer departamento que visitó cuando perdió la primera elección fue Colón. Allí iniciamos una carrera política con ellos y ganamos contundentemente. Luego, tuvimos participación fuertemente con el presidente Zelaya y luego con Micheletti, un amigo muy profundo y fuerte, lo digo con honor y orgullo. Luego participamos en esa elección y de 10 municipios ganamos 9”.

Fuentes cercanas que conocieron la relación entre Nájera, los Lobo, Facussé, Canales y los Rivera Maradiaga aducen que Nájera fue el enlace entre “Los Cachiros” y los pilares de los gobiernos, incluidos el de Zelaya Rosales (liberal derrocado por un golpe de estado), Michelleti (gobierno de facto) y el del ahora señalado Lobo Sosa. Devis Leonel Maradiaga, menciona en su declaración que Nájera estaba en una reunión donde políticos recibían sobornos a cambio de protección. Pero la relación iba más allá de eso. Nájera mismo acepta que fueron amigos pero que aun cuando eran amigos él desconocía que se dedicaban al trasiego de drogas.

“Aquí se sienta cualquiera, todo mundo, uno no sabe en lo que andan. Jamás he visto ni la cocaína ni la marihuana, eso gracias a Dios, nunca lo conocí”, asegura.

Se tranquiliza, pausa y reflexiona: “Pero para que exista mercado se necesita un comprador, y ¿quién es el mayor comprador de droga en el mundo?, solo piénselo”.

Hay un silencio incómodo. Le preguntamos sobre el asesinato de Juan Gómez, ex gobernador y su compañero en el partido Nacional desde los años 90. También mencionado por los Cachiros.

-¿Fue su suplente verdad?

Casi brinca, se exalta: -“Ese no fue suplente mío, fue suplente de Rito Salvador Padilla Carbajal, escríbalo allí, hay que cambiar esa mentalidad. Nos relacionamos porque fue candidato a alcalde, fue diputado pero hasta ahora yo no he sabido que él fuera narcotraficante. Pudo haber salido, pero yo nunca supe eso, varias veces estuvo sentado allí donde usted está sentada. Aquí viene todo mundo, viene el pobre, el panzón, todo mundo. Yo no me cuido porque mi formación es clara, mi mamá me dijo una vez: amor para todos y odio para nadie. No toque lo que no es suyo. A mí me pueden ofrecer todo, pero si no me lo he ganado pues no.

Los Cachiros amigos míos de infancia, trabajaron conmigo los padres de ellos. Pero uno tiene una barrera, de allí no pase, si pasa se convierte en asesino, narco, trata de blancas, trasbordar hondureños al extranjero que es peor que la droga”.

Juan Gómez era el testaferro de los Cachiros. Todo su pueblo, su departamento lo sabía. Los Cachiros se entregaron después de su asesinato en 2015. Ya no confiaban en él. En una conversación entre Devis Leonel Maradiaga y Fabio Lobo, hijo de Pepe Lobo, Maradiaga le cuenta lo decepcionado que está de Juan Gómez, que anda hablando detrás de él después de todo lo que le han dado.

Juan Gómez en vida era un respetable nacionalista, gobernador, político histórico de Colón; el día de su asesinato eso cambió. De inmediato las noticias decían que Gómez era el testaferro mayor de los Cachiros. Todo mundo se apartó de su familia, sus compañeros de partido comenzaron a desvincularse de él.

Nájera tenía relaciones políticas con Gómez desde antes de ser diputado. Muchas fuentes conocedoras de la historia del Aguán hablan del tiempo en que Gómez y Nájera se veían juntos cuando se trataba de inaugurar obras viales. En ese tiempo la secretaría de obras públicas no existía, los encargados de las carreteras y puentes eran los directivos de Caminos, una dirección de la secretaría de comunicación. En esa dirección trabajaba Juan Gómez, según algunos pobladores del Aguán.

A Gómez, después de muerto le incautaron varias máquinas de construcción de la empresa constructora de los Cachiros, esto junto con otros 114 bienes, incluido un cementerio privado y hasta la casa de su familia. Oficialmente, buscamos registros de CAMINOS y aunque incluso en el Colegio de Ingenieros y funcionarios públicos de esa época confirmaron la existencia de esa dirección, no hay registros oficiales de la misma que impliquen a Gómez o Nájera como funcionarios de la misma.

En el Aguán la gente sabe quién es quién, pero prefiere esconder la información por temor. Intentamos rastrear documentación que mostrara la cantidad de tierras que Nájera adueña en Colón, Olancho y Gracias a Dios. En Tocoa, no existen documentos, se mojaron con el huracán Mitch, así que lo que pasó después de la reforma agraria hasta 1998 no está registrado, es una época perdida. Personas dentro del Instituto Nacional Agrario aceptaron hablar generalidades de la distribución de tierras del Aguán, pero al mencionarse el nombre de Nájera o el de Juan Gómez, rápidamente decían no poder ayudarnos. Solicitamos información al INA a través de la Ley de Acceso a la Información Pública y aunque el trámite se realizó con diligencia, los documentos enviados parecen una burla. Los títulos de propiedad registrados en el documento enviado no menciona a los grandes terratenientes del Agúan, excepto a uno: René Morales. Ni Miguel Facussé y su Corporación Dinant, ni Oscar Nájera y su empresa Aceydesa, aparecen en el registro.

De 1990 a 1998, Nájera consolidó su poder como político y terrateniente. En ese tiempo los Cachiros no eran poderosos, comenzaban su negocio. Fue crucial tener de amigo al político más influyente de su sector.

Lo que la gente relata, con mucho miedo y en anonimato es que Nájera al ser pieza clave en la derogación de la ley de reforma agraria, se benefició no solo por las grandes extensiones de tierra que posee y que ha cultivado de palma africana, sino por el control del paso de la droga desde La Mosquitia, territorio del capo Wilter Blanco, hasta Colón, territorio de Los Cachiros. Su papel, además de protección política, tenía que ver con la utilización de las fuerzas de seguridad del Estado para garantizar el paso seguro de la droga.

Nájera niega todo. –“A pesar que estuve en mesa redonda, en invitaciones sociales, nada, es que yo trato a la persona tal como es, si es un albañil o gran profesional, no se lo que es allá, yo lo recibo. Aquí he recibido de todo, presidentes, expresidentes, el expresidente de CADECA, CARGILL, don Jaime Rosenthal Oliva, a mí me buscan como Oscar Nájera. He estado con los presidentes Juan Orlando, Pepe Lobo, Callejas, Micheletti, Zelaya, todos han estado aquí sentados. Me hubiera gustado escuchar un ofrecimiento de esos para en ese momento pararlo”.

Le preguntamos que si es tan humilde, si vive sencillo y si realmente su negocio agrícola no le da para darse lujos, ¿cómo logra pagar las campañas políticas, si él mismo se queja de que son onerosas?

– Es sencillo. Casualmente acabo de aprender una lección, ayer estaba preocupado ni podía dormir pero solo llamé a unos amigos y en la mañana ya tenía el dinero. Hoy voy con otro ánimo, ya tengo una carga menos, medio millón de lempiras en un rato.

El día siguiente llegaba su candidato a presidente, Juan Orlando Hernández.

“Yo tengo mi empresa de palma ACEYDESA que me ayuda. Cuando estaba en vida don Reynaldo Canales, él era el mayor soporte para mi carrera política”.

En Tocoa la gente dice: “Si nosotros agarramos a todos los políticos, los terratenientes, los empresarios, los juntamos y después queremos sacar al que ha recibido dinero del narco, nos quedaríamos sin ninguno. Aquí nadie se salva”.

La economía de Colón se mueve por dos cosas: droga y palma africana. Y eso lo saben quienes toman decisiones en el gobierno.

Después de 27 años en el poder le preguntamos a Nájera si algún día piensa retirarse. En ese momento dijo que si no salía electo, se retiraría para siempre. Un mes después de esta entrevista Nájera salió involucrado en las declaraciones de los Cachiros, y aunque debería ser sorpresa, no lo fue: eso no afectó sus resultados. Quedó en segundo lugar con más votos en el departamento. Y más allá del populismo, o de su inmenso amor por todos, como su lema, es su control en todas las estructuras de poder la que lo mantienen en su puesto estratégico.

Le preguntamos si tiene oposición en su departamento. “Sí, pero son sapos”, intenta explicar lo que quiere decir. Sapos, lengones, inofensivos, eso son sus opositores. No les teme.

Una vez lo vieron llegar al asentamiento La Confianza, del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA). Eran tiempos de las primeras elecciones con oposición política, varios del MUCA llegaron a diputaciones por el partido fundado por Manuel Zelaya, el partido LIBRE.

En esa ocasión se reunió con Céleo Rodríguez, yerno del actual diputado de LIBRE Rafael Alegría y coordinador por muchos años de la Vía Campesina. Nájera llegó a negociar diputados. Sacrificaron a un diputado de LIBRE para que quedara en la diputación Nájera y el liberal Midence Oquelí ya que Nájera comenzaba a sentir competencia en su mismo partido, la diputada Gissel Padilla, actual gobernadora de Trujillo. “Hasta cemento regaló ese día”, cuenta una fuente anónima.

Céleo Rodríguez, quien lo tuvo en su despacho está prófugo. Fue acusado por el asesinato de 4 de sus compañeros dirigentes campesinos del MUCA.

Nájera está orgulloso, dice con seguridad que ninguna pieza se mueve en política si no pasa por sus manos. Es como el director de la escuelita, por eso dice que no le teme a los relevos, porque siempre será su director.

Nájera es un hombre importante y él lo sabe. -En 2009 con el golpe de Estado…–“No!”, me corrige él, “eso no fue un golpe de estado, fue una sucesión constitucional, lo dijeron varias universidades de EEUU”.

-Bien. En 2009, ¿cuál fue su papel?

Nájera asegura ser amigo de Roberto Micheletti, quien a pesar de ser un férreo liberal, comparte con él la visión de un país de desarrollo, sin izquierdistas que contaminan ese plan con su discurso.

“Mire Nicaragua, se agarra de la derecha y también de la izquierda, eso es ser inteligente. El día que nosotros tengamos un gobierno así, saldremos adelante. De eso depende que la reelección de JOH sea por más tiempo, de que la gente lo clame, como claman a Daniel Ortega”.

Y recuerda el día que conoció a Juan Orlando. “Lo conocí a él en 1990 cuando trabajaba en el Congreso, asistente de la secretaría del Congreso con Marco Agusto Hernandez, su hermano, comenzamos una nueva ruta política, lo hemos venido apoyando desde el CN tanto en su candidatura como presidente”.

En una conversación interceptada entre Devis Leonel Maradiaga y Fabio Lobo, Maradiaga se asombra de cómo Hernández recibe apoyo de narcos y después los abandona. El caso de los Urbina en Yoro, políticos nacionalistas de siempre que apoyaron su campaña a la presidencia, fueron capturados por sus actividades en el narco. Los mismos Valle en Copán y ahora su antecesor, el mismo expresidente Porfirio Lobo Sosa.

Después de ser presidente de la comisión agrícola, Nájera ha sido el presidente de la comisión de generación de energía los últimos 14 años, todos los contratos de energía renovable han pasado por sus manos. Ahora está al frente de la socialización de la ley de consulta previa, la ley más importante de su vida, según él. Y es un pilar fundamental en las bases nacionalistas para asegurar la reelección, incluso regularla. Es un consentido de su partido, pero no se sabe hasta cuándo, pero no es para siempre.

Platicamos durante dos horas con Nájera en su cocina, desde donde daba órdenes a su esposa con quien ha compartido su vida durante 45 años. Que ofrezca comida, que alimente los pericos, que le caliente el café, que le apruebe lo que dice. También estuvo su gerente de campaña Sady Chulo, un hombre que parece amarlo, una especie de fan cuya presencia consistía en halagar todo lo que él decía, y asegura que su líder está limpio.

Una fuente anónima, conocedora del Aguán nos dijo: “vean a su alrededor, toda esa palma que se ve también lavó dinero. Aquí se lavó dinero en tiendas, que ahora se nota, están cerradas y eso ha afectado la economía de este pueblo. Se lavó dinero también en el negocio ganadero. Aquí no hay nada que no se haya negociado con dinero sucio. Nada se salva”.

***

Los jóvenes del Movimiento Campesino Juvenil “Mártires caídos del Tumbador”, nos rodearon al llegar al viejo barracón que habitaban, propiedad de Oscar Nájera. El día que los jóvenes ocuparon las tierras del diputado, sus empleados se fueron sin disturbio alguno. Ahora ese es su hogar, el lugar de almacenamiento donde tienen las guadañas para cortar la fruta de palma africana.

Están nerviosos, tardaron casi 20 minutos en ponerse de acuerdo sobre quien será el vocero.

Uno de los más jóvenes comienza a relatar:

“Ya nuestros padres no pueden recuperar esta tierra que quedó fuera del trato, pero la verdad es que nosotros ya no cabemos, no hay tierra suficiente para trabajar. Hace dos años decidimos organizarnos como jóvenes para comenzar otros procesos. Estamos ahora aprovechando las acusaciones contra Nájera pero las cosas se están poniendo mal”. El joven relataba, los demás lo rodeaban, asentían, nos miraban fijamente.

Un par de días atrás, cinco de sus compañeros fueron atacados con arma de fuego. Ninguno salió herido, pero fue una emboscada en el camino tortuoso que hay que tomar para llegar de nuevo a la comunidad. Están acorralados.

“Aquí nadie se quiere morir, por eso muchos se han retirado. Pero la mayoría seguiremos aquí. Yo recuerdo cuando mis padres recuperaron las tierras del CREM, tenía 7 años. Otros de aquí nacieron allí, esto lo llevamos en la sangre”, dice el vocero.

Tenían la esperanza que Nájera no saliera electo en las primarias, y tenían esperanza de que Nájera no pondría importancia a esta toma de sus tierras por estar preocupado por una posible acusación por narcotráfico. Pero ahora hay más miedo porque nada de eso sucedió.

“No ha venido nadie aquí, ni a desalojarnos ni tampoco a negociar. Nosotros queremos que el Estado interfiera, que negociemos. Sin embargo las autoridades antes de venir a constatar lo que pasa ya nos tiene a 5 jóvenes acusados por robo de palma africana”. Nájera los acusó de ladronzuelos de palma.

A las 8 de la noche del 16 de marzo, después del tiroteo, el vocero recibió una llamada anónima en la que le decían que salieran todos de esas tierras porque ya llegaban a exterminarlos, que Nájera es de cuidarse.

Era un laberinto de palma, emboscadas y plaga. En un portón a la finca de Nájera había una bandera sucia. Les preguntamos: ¿de dónde sacan la comida?

“Estamos vendiendo un poco de esta fruta de palma, al menos para hacer el día. A veces no conseguimos nada porque nos da miedo salir. Ya sabemos que Nájera tiene todo a su favor, las autoridades, las armas, pero no tenemos miedo”.

Quince días después de esa entrevista, la Policía Nacional llegó al predio para desalojar a los campesinos. El desalojo fue pacífico, los jóvenes se marcharon. Hoy esperan el momento preciso para entrar de nuevo, el momento en que Nájera sea acusado legalmente, que la justicia, no la de Honduras, sino la extranjera, lo toque y le quite su poder.

Desde ese día Jency, decidió profesionalizarse y comenzó a practicar sola, luego uniéndose a un grupo de chicos que bailaban en su colonia, entre ellos su hermano. Esta disciplina en particular es comúnmente practicada por hombres, así que enfrentarse a ello estaba en la lista de desafíos que Jency debía superar. Las bromas de sus compañeros eran de esperarse y tal cual empezaron a insinuarle que estaba ahí por querer tener un pasatiempo o buscando novio.

Desde ese día Jency, decidió profesionalizarse y comenzó a practicar sola, luego uniéndose a un grupo de chicos que bailaban en su colonia, entre ellos su hermano. Esta disciplina en particular es comúnmente practicada por hombres, así que enfrentarse a ello estaba en la lista de desafíos que Jency debía superar. Las bromas de sus compañeros eran de esperarse y tal cual empezaron a insinuarle que estaba ahí por querer tener un pasatiempo o buscando novio. -Hemos llegado a la final y Bgirl Jency de Honduras se prepara para batallar contra Bgirl Pri de Costa Rica.

-Hemos llegado a la final y Bgirl Jency de Honduras se prepara para batallar contra Bgirl Pri de Costa Rica.

Ese mismo día circuló la fotografía de la primera mujer detenida en un hospital acusada por el delito de aborto. Una policía sonriendo y la mujer en bata llorando desconsoladamente con sus manos unidas por un par de esposas.

Ese mismo día circuló la fotografía de la primera mujer detenida en un hospital acusada por el delito de aborto. Una policía sonriendo y la mujer en bata llorando desconsoladamente con sus manos unidas por un par de esposas.