Por Francisco Goldman

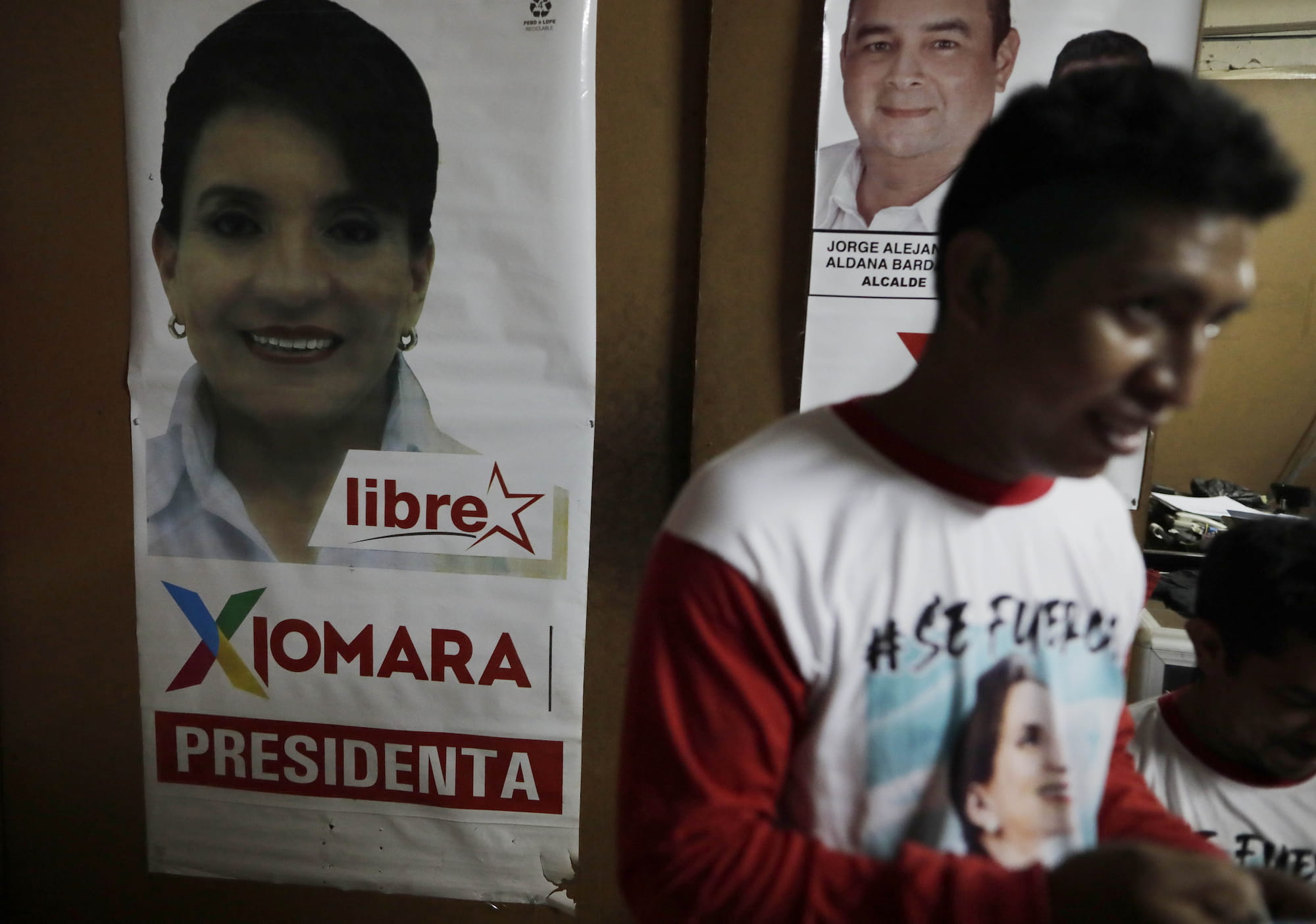

La semana pasada el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, reeligió como fiscal general a María Consuelo Porras, incluida en la lista Engel de Estados Unidos por actos de corrupción. En este ensayo el escritor y periodista estadounidense-guatemalteco Francisco Goldman, autor de ‘El arte del asesinato político’, y reciente finalista del premio Pulitzer en la categoría de ficción por la novela ‘Monkey boy’, relata cómo en los últimos años la justicia del país pasó de ser un ejemplo para Centroamérica en la lucha contra la corrupción a perseguir a los jueces y fiscales que la investigaban.

I

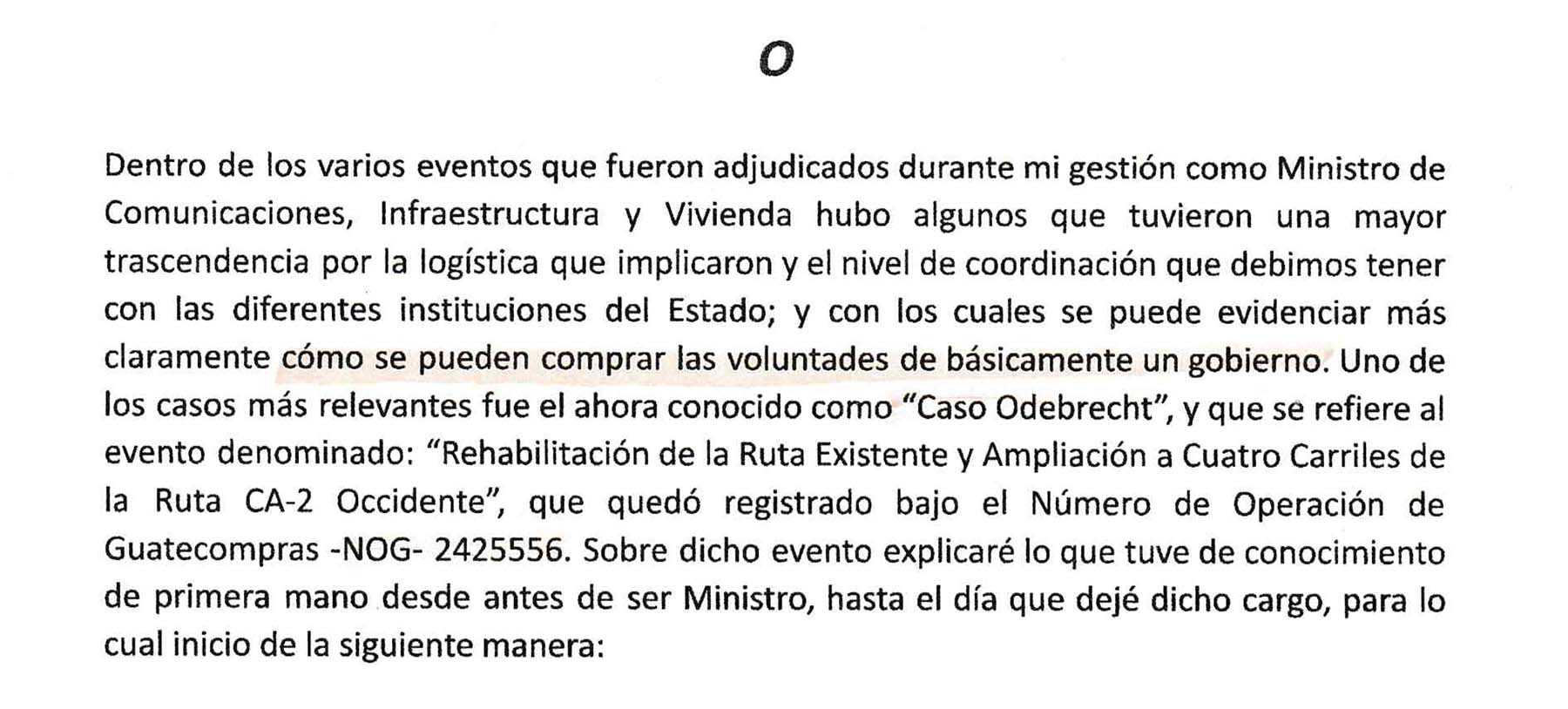

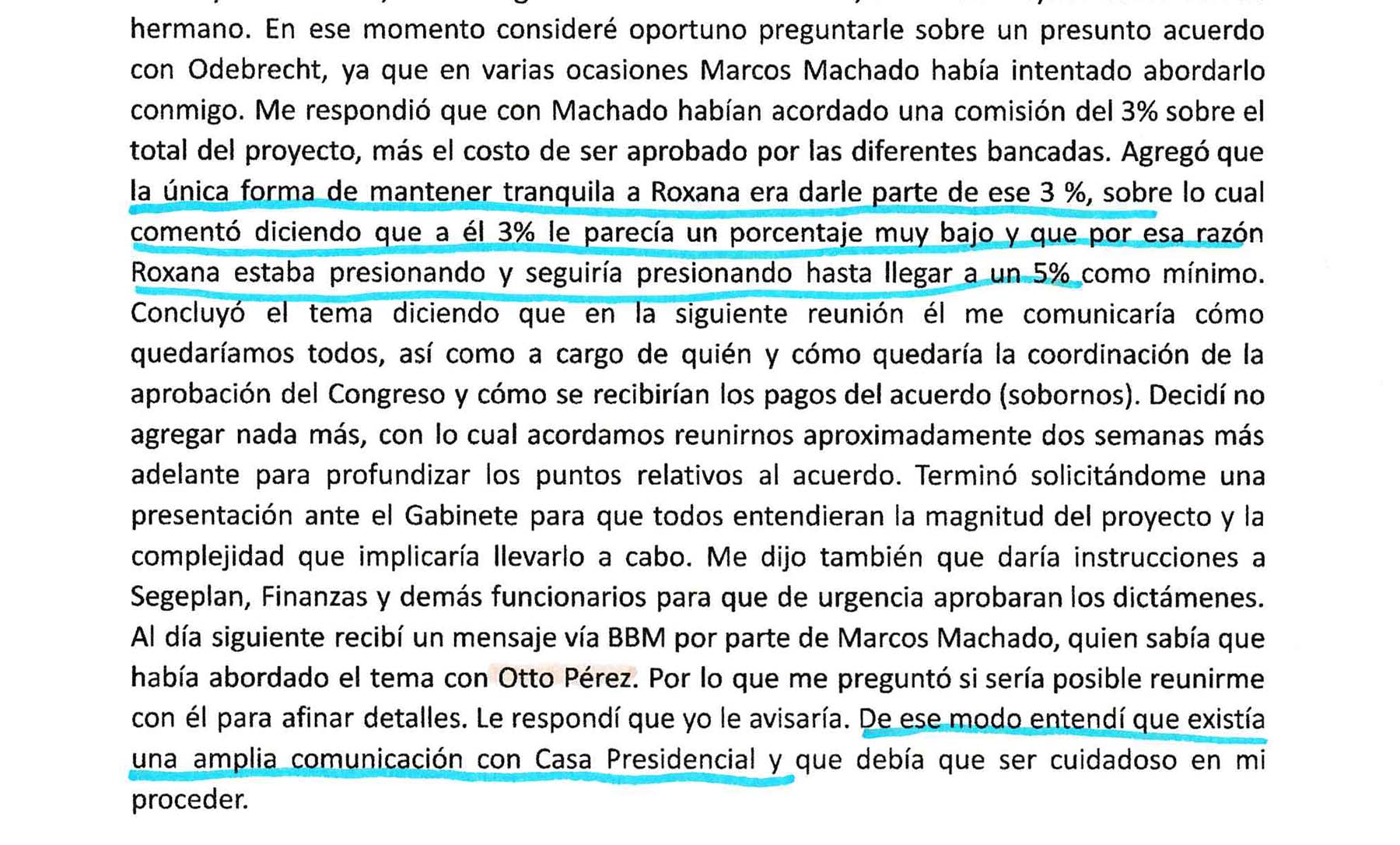

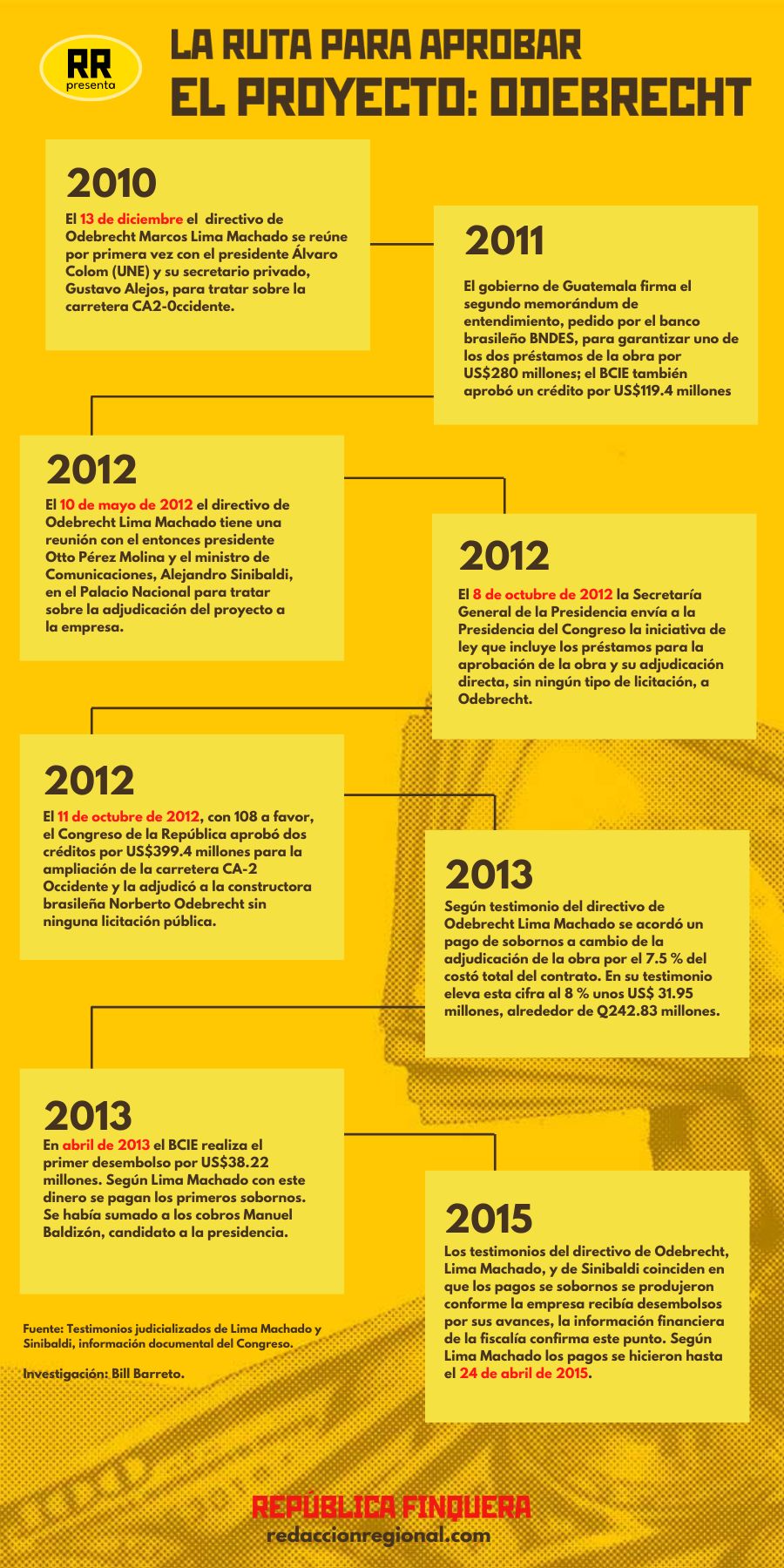

En 2015, cuando Joe Biden se desempeñaba como vicepresidente de Estados Unidos, viajó a Guatemala en una visita que atrajo poca atención en su país, pero que alteró el curso de la historia en la nación centroamericana. El presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, un exgeneral que había sido jefe del servicio de inteligencia militar nacional, se había negado a renovar el acuerdo del Gobierno con una organización anticorrupción de las Naciones Unidas conocida como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Durante la década anterior, la comisión —un organismo independiente que trabajaba conjuntamente con la fiscalía guatemalteca— se había convertido en el proyecto anticorrupción más exitoso y popular de América Latina, ayudando a condenar a decenas de oficiales militares, políticos y empresarios. En al menos dos reuniones privadas en Guatemala, y en conversaciones telefónicas, Biden supuestamente le dijo a Pérez Molina que retendría un paquete de ayuda multimillonaria, que estaba tratando de impulsar en el Congreso estadounidense, si el líder guatemalteco no extendía el mandato de la comisión. Pérez Molina cedió y permitió que la comisión continuara su trabajo. Semanas después, investigadores guatemaltecos y de la ONU lo acusaron de liderar una vasta red de corrupción que había recibido 3,7 millones de dólares en sobornos en un solo año. Seis meses después de la visita de Biden, Pérez Molina, enfrentado a protestas en todo el país como no se habían visto en Guatemala desde su Revolución Democrática en 1944 contra la dictadura de Ubico, renunció a la Presidencia. Fue llevado a prisión menos de veinticuatro horas después. La elección de Biden a la Presidencia ha generado esperanzas entre los guatemaltecos de que ayudará a revivir el trabajo anticorrupción que una vez hizo la comisión, que fue cerrada por los líderes guatemaltecos en 2019 con el apoyo tácito del gobierno de Donald Trump. El cierre de la comisión detuvo años de esfuerzos bipartidistas de Estados Unidos para combatir la corrupción alimentada por el narcotráfico y poner fin a la impunidad de los miembros de la corrupta élite política y económica del país.

II

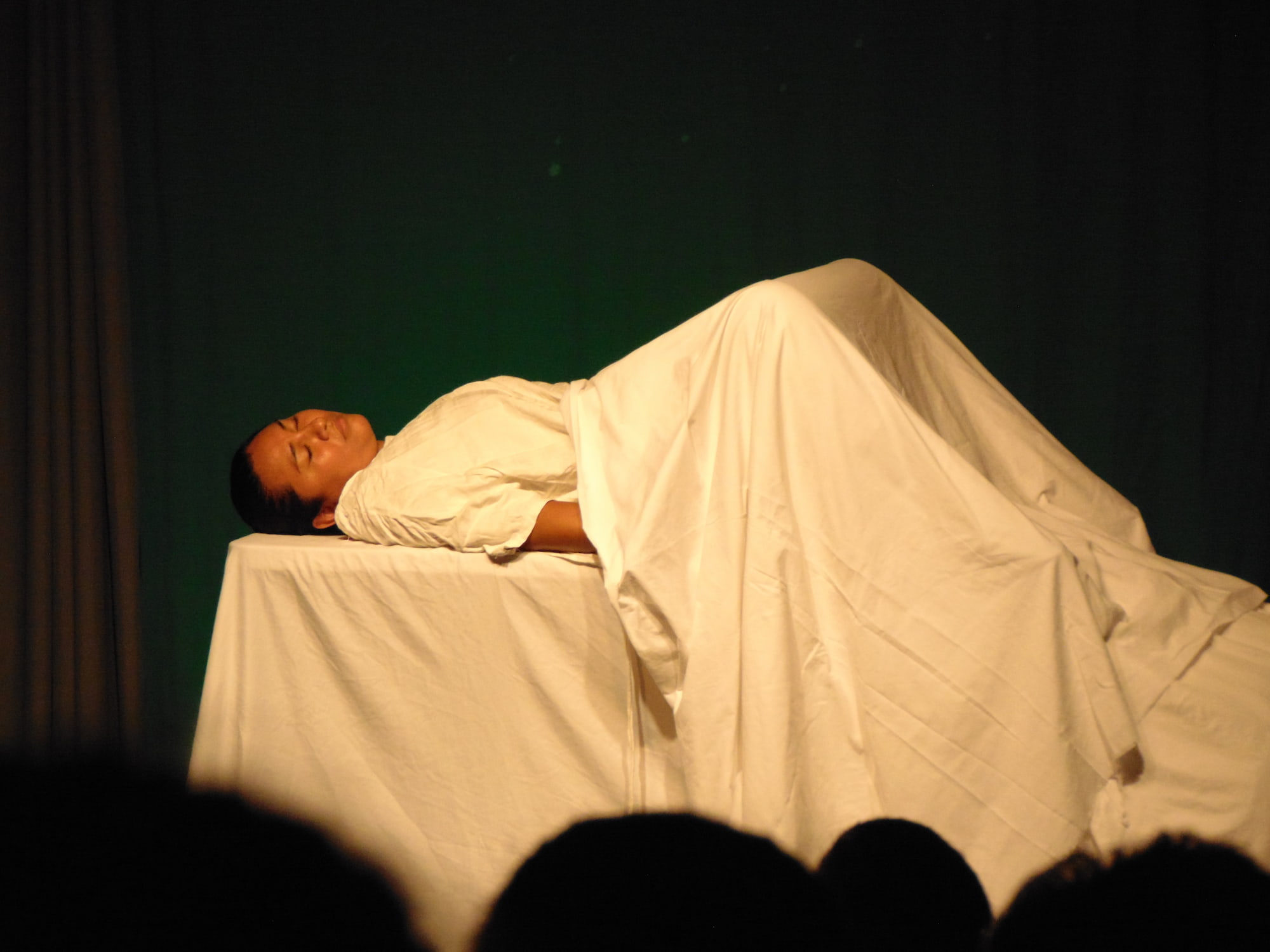

Después de la victoria de Biden en noviembre, un grupo de fiscales e investigadores veteranos que habían trabajado tanto para el gobierno guatemalteco como para la CICIG hablaron con entusiasmo en una llamada de Zoom sobre las posibilidades de una rendición de cuentas renovada. «Kamala Harris es una fiscal», dijo Leopoldo Zeissig, refiriéndose a la vicepresidenta entrante, con la voz iluminada. «Ella entenderá lo que está sucediendo aquí. Ella nos apoyará». Zeissig fue el fiscal principal que investigó el asesinato de un obispo guatemalteco de setenta y cinco años llamado Juan José Gerardi en 1998. Dos días antes de que el obispo fuera asesinado a golpes en el garaje de su casa parroquial, había publicado un informe de derechos humanos patrocinado por la Iglesia Católica que culpaba a los militares del país y sus aliados por decenas de miles de asesinatos de civiles durante la guerra civil de treinta y seis años del país. «¡KA-MA-LA!», Arturo Aguilar, abogado e investigador, triunfalmente envió en un mensaje de texto en un chat grupal separado. Aguilar, cuando era un estudiante de derecho de diecinueve años, también había ayudado a investigar el asesinato de Gerardi como parte de un equipo del grupo de derechos humanos de la Iglesia católica fundado por el obispo. En un juicio de 2001, tres militares guatemaltecos, junto con un sacerdote, fueron declarados culpables de haber participado en el asesinato del obispo. Esa fue la primera vez en la historia de Guatemala que oficiales militares fueron declarados culpables de participar en un asesinato político extrajudicial, así se rompió por fin el muro de hierro de la impunidad que durante décadas había protegido a tantos que habían cometido crímenes similares. La Embajada de los Estados Unidos había mostrado su apoyo a los profesionales de la justicia guatemalteca y a los abogados e investigadores de la Iglesia en el caso. La noche anterior al juicio de los tres militares acusados de participar en el asesinato de Gerardi, las granadas explotaron en el patio de Yassmín Barrios, una de las juezas del caso. Una diplomática estadounidense fue una de las primeras funcionarias en acudir corriendo a su casa. Tres meses después, en la noche de los veredictos, la embajadora Prudence Bushnell vino y se sentó en la abarrotada sala del tribunal. Por primera vez desde el golpe de Estado respaldado por la CIA que derrocó al presidente izquierdista elegido democráticamente y lo reemplazó con una dictadura militar pro-estadounidense, en 1954, los funcionarios estadounidenses estaban apoyando el Estado de derecho en Guatemala.

III

En el 2006, las Naciones Unidas y el gobierno guatemalteco acordaron crear la CICIG, el primer esfuerzo de este tipo en la región. La comisión, con un personal de unas ciento cincuenta personas de una veintena de naciones diferentes, trabajó con fiscales y policías guatemaltecos para combatir a los grupos del crimen organizado y la corrupción gubernamental. Estados Unidos fue el principal contribuyente al presupuesto anual de aproximadamente 15 millones de dólares. El ente tuvo algunos éxitos tempranos, pero se hizo más efectivo después de que un fiscal colombiano llamado Iván Velázquez asumió el cargo de comisionado en 2013. La comisión expuso a grupos criminales profundamente arraigados en el gobierno y ayudó a encarcelar a unas 680 personas por corrupción y delitos relacionados. Desempeñó un papel central en el enjuiciamiento de un poderoso y anteriormente intocable grupo de tráfico de estupefacientes que participó en la incautación de tierras de agricultores. Siguieron casos contra una gran cantidad de otros grupos del crimen organizado. En conjunto con los fiscales guatemaltecos, reveló una red criminal liderada desde la cárcel por Byron Lima Oliva, uno de los oficiales militares condenados por su papel en el asesinato de Gerardi. Estos éxitos evitaron mayor corrupción en el Estado guatemalteco, pero no pudieron revertir la ya existente. Conseguir un cargo político siguió siendo principalmente una competencia por el botín más lucrativo. El Comisionado de la CICIG sabía que una solución crucial radicaba en exponer y frustrar de alguna manera el financiamiento de los partidos políticos por parte del crimen organizado. Tenía un aliado en el embajador del presidente Obama en Guatemala, Todd Robinson, quien se ganó el odio del establishment guatemalteco por ser abiertamente pro-CICIG y abiertamente desdeñoso de los políticos corruptos, especialmente del influyente bloque de legisladores de varios partidos conocidos en toda Guatemala como el «Pacto de Corruptos».

IV

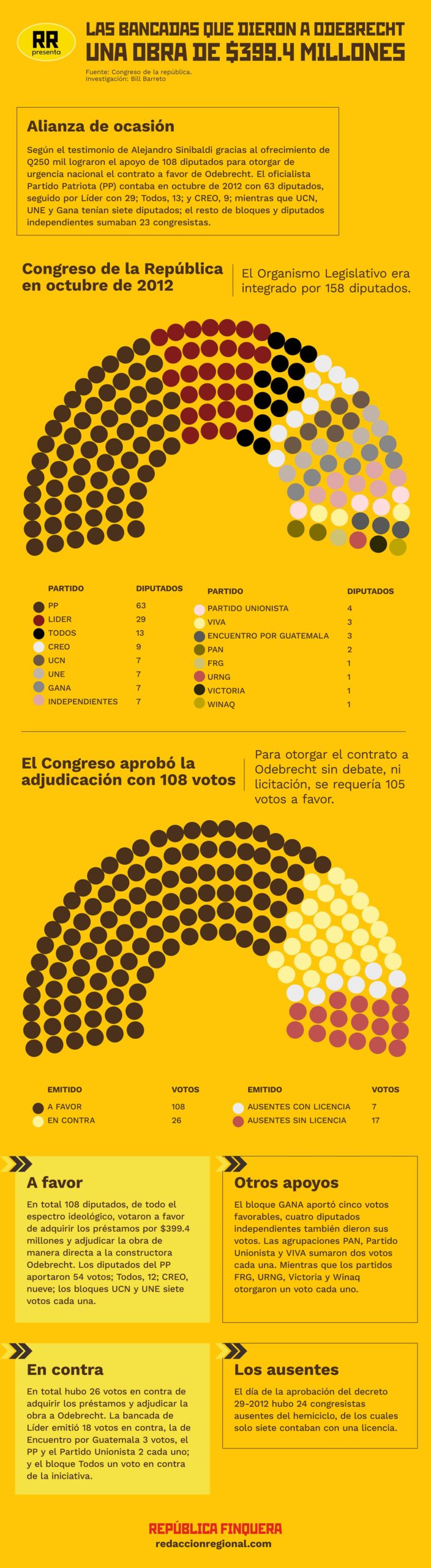

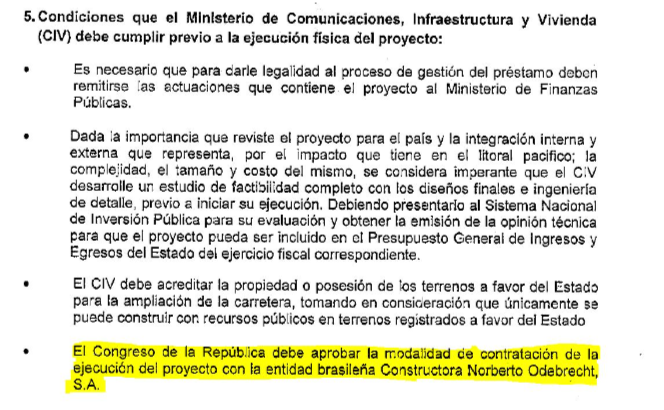

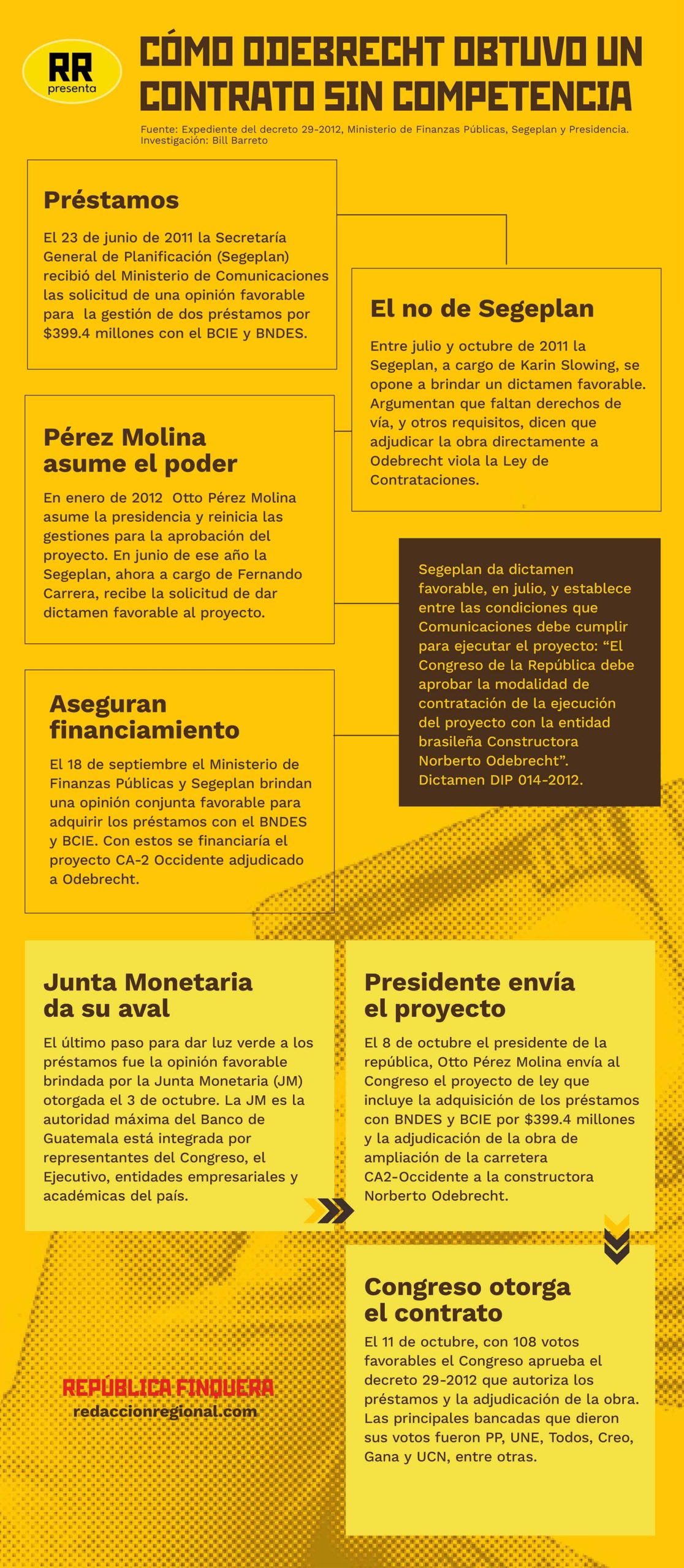

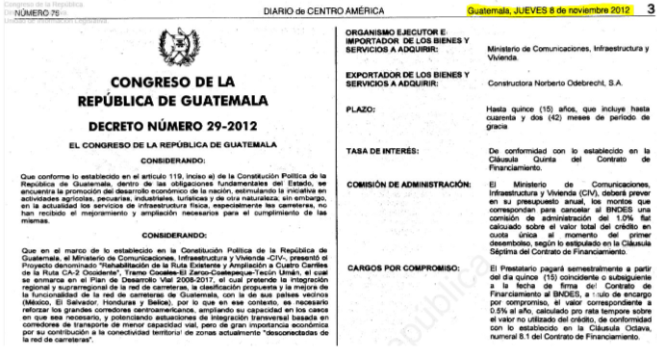

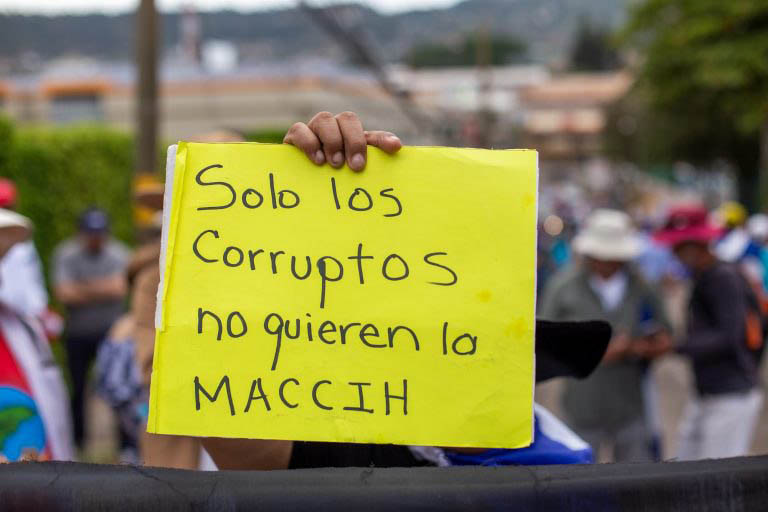

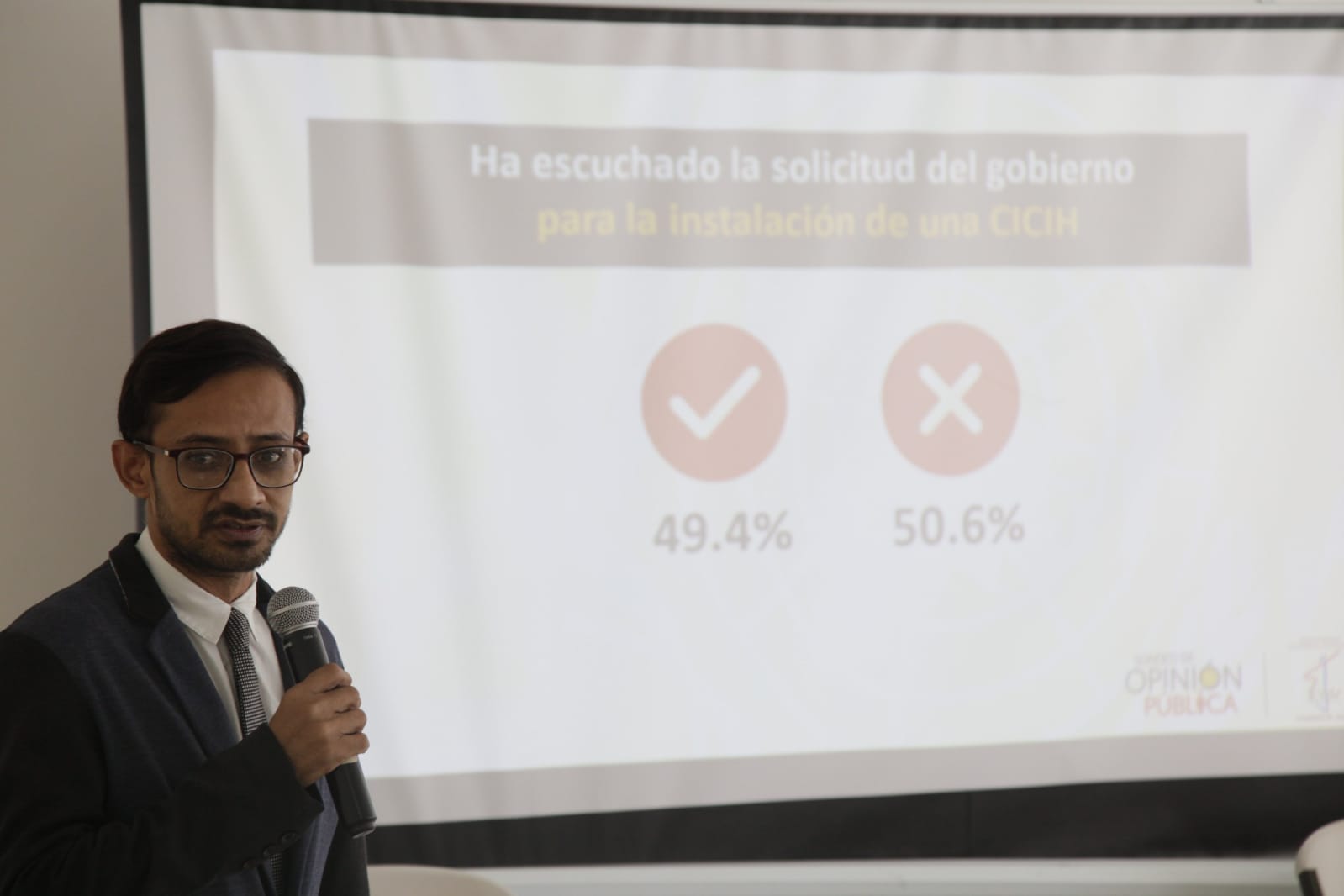

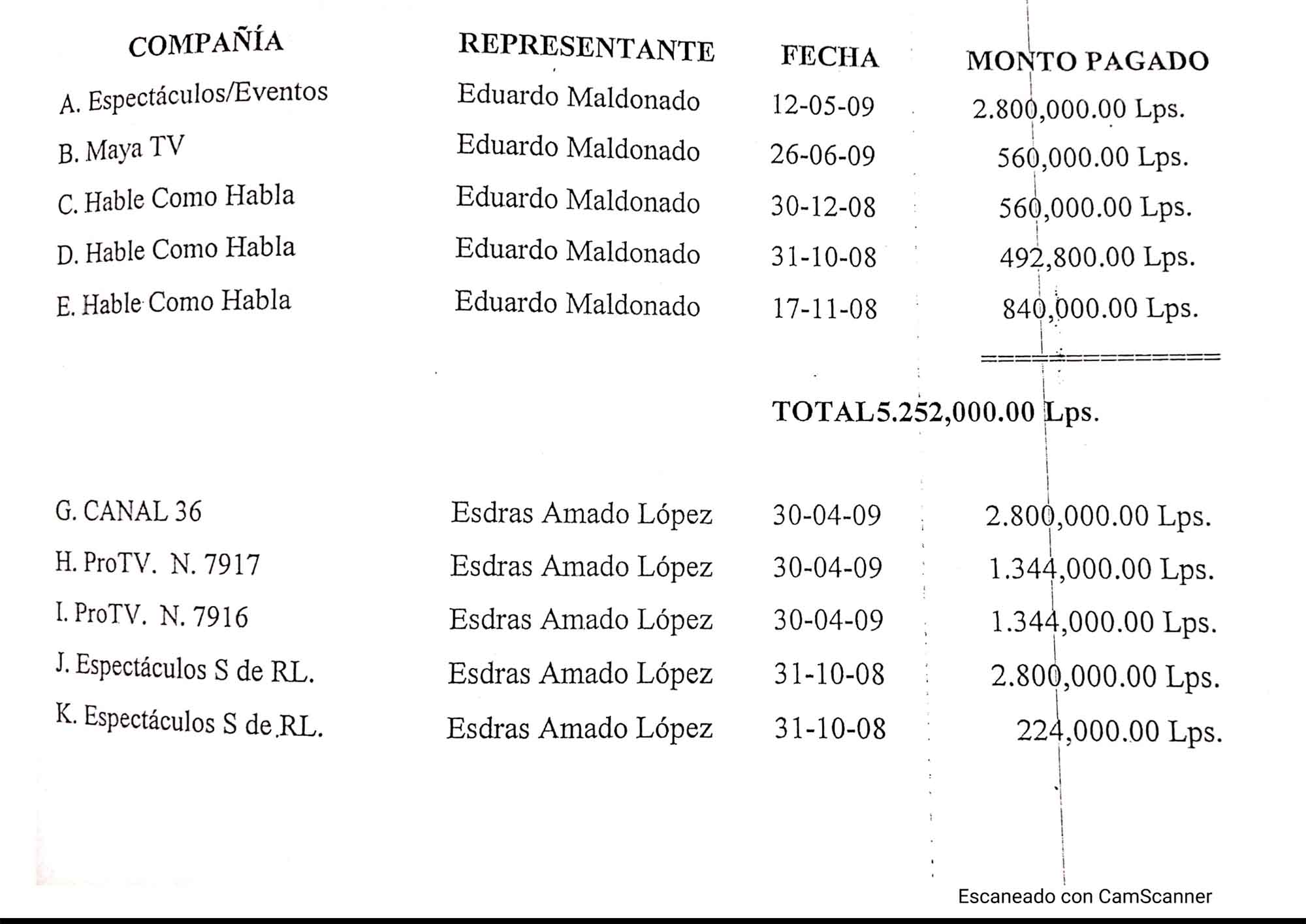

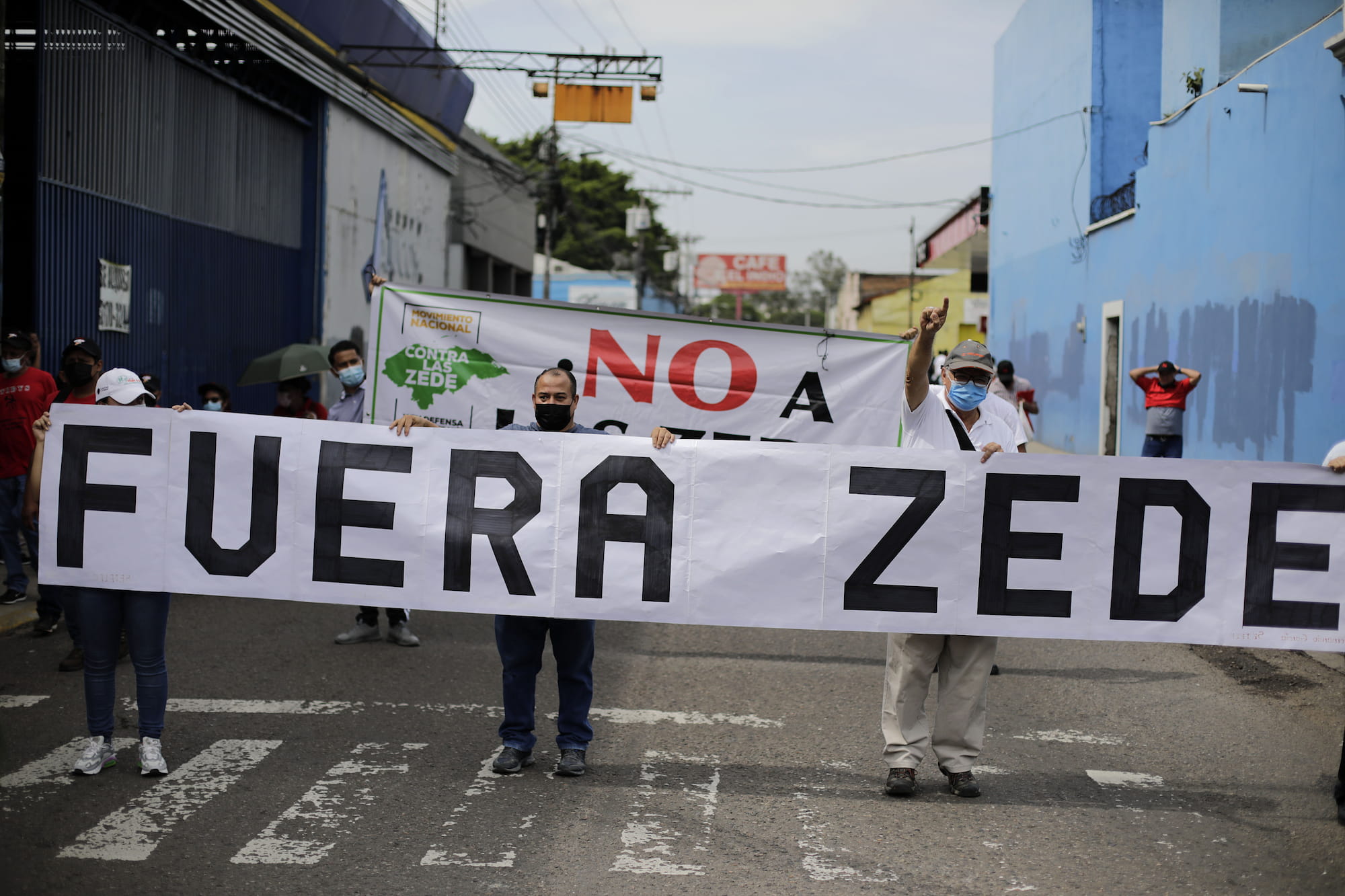

En octubre de 2015, Jimmy Morales, un excomediante de televisión de 46 años, que solía realizar parodias con blackface, fue elegido presidente de Guatemala. Postulándose bajo el lema «Ni corrupto, ni ladrón», prometió derrocar a la clase política del país y tomar medidas enérgicas contra la corrupción. Un año después, Donald Trump fue electo presidente de Estados Unidos. Morales imitó el desdén arrogante de Trump por los medios de comunicación y su hostilidad hacia las instituciones judiciales que lo desafiaron. Poco después de que Morales asumiera el cargo, la fiscal general del país, Thelma Aldana, y la CICIG solicitaron que el Congreso de Guatemala levantara la inmunidad del presidente para que pudieran investigar, conjuntamente, los informes de que había recibido del sector empresarial al menos un millón de dólares en contribuciones de campaña que no declaró. El Congreso negó la solicitud, y Morales dijo que fue víctima de investigadores sesgados políticamente y acusó a la CICIG de extralimitación. También tomó medidas para cimentar el apoyo a Trump. En 2017, cuatro congresistas guatemaltecos pro-Morales, que se negaron a revelar la fuente de su financiamiento, contrataron a una firma de cabildeo con sede en Indiana, Barnes & Thornburg, L.L.P., por 80 mil dólares al mes para ayudar a mejorar las relaciones exteriores con los Estados Unidos. Políticos de la oposición acusaron a Morales de contratar a la firma, que tenía estrechos vínculos con el vicepresidente, Mike Pence, para cortejar al gobierno de Trump y a los republicanos en Washington. (Luego se informó que un ejecutivo del gigante de la construcción Cementos Progreso, propiedad de una de las familias económicamente más poderosas de Guatemala, estaba detrás de algunos de los pagos). Después de que en 2018 Trump trasladó la embajada de Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, Morales se apresuró a convertir a Guatemala en la segunda nación en trasladar su embajada allí. Morales también firmó un Acuerdo de Tercer País Seguro con el gobierno de Trump, que permitió a Estados Unidos enviar solicitantes de asilo de otros países a Guatemala. Un exfuncionario estadounidense dijo creer que la voluntad del gobierno de Morales de hacer lo que Trump pedía era un intento de asegurar «un pase para salir de la cárcel gratis», que permitiría a Morales hacer lo que quisiera en Guatemala sin temor a un regaño por parte de Estados Unidos. Los aliados de Morales en Washington comenzaron a cuestionar el trabajo de la CICIG y otros funcionarios anticorrupción en Guatemala. El senador Marco Rubio en particular, de Florida, y otros legisladores republicanos, incluido el senador Mike Lee, de Utah, atacaron a la comisión, afirmando falsamente que el organismo respaldado por la ONU estaba siendo usado por Rusia para promover sus intereses en Guatemala. Las acusaciones descabelladas de Rubio sobre la CICIG cumpliendo órdenes de Vladimir Putin eran fácilmente refutadas, pero esto no causó ninguna vacilación en el senador ni a sus aliados republicanos. Rubio suspendió la financiación en la primavera de 2018 y puso fin a años de apoyo bipartidista en el Congreso de los Estados Unidos para la comisión. A pesar de las críticas en Washington, la CICIG siguió siendo profundamente popular en Guatemala, con más del 70% de la población a su favor en las encuestas de opinión pública. En agosto de 2018, Morales anunció que no iba a renovar el mandato de la CICIG, la acusó de «persecución penal selectiva y con sesgo ideológico evidente».

V

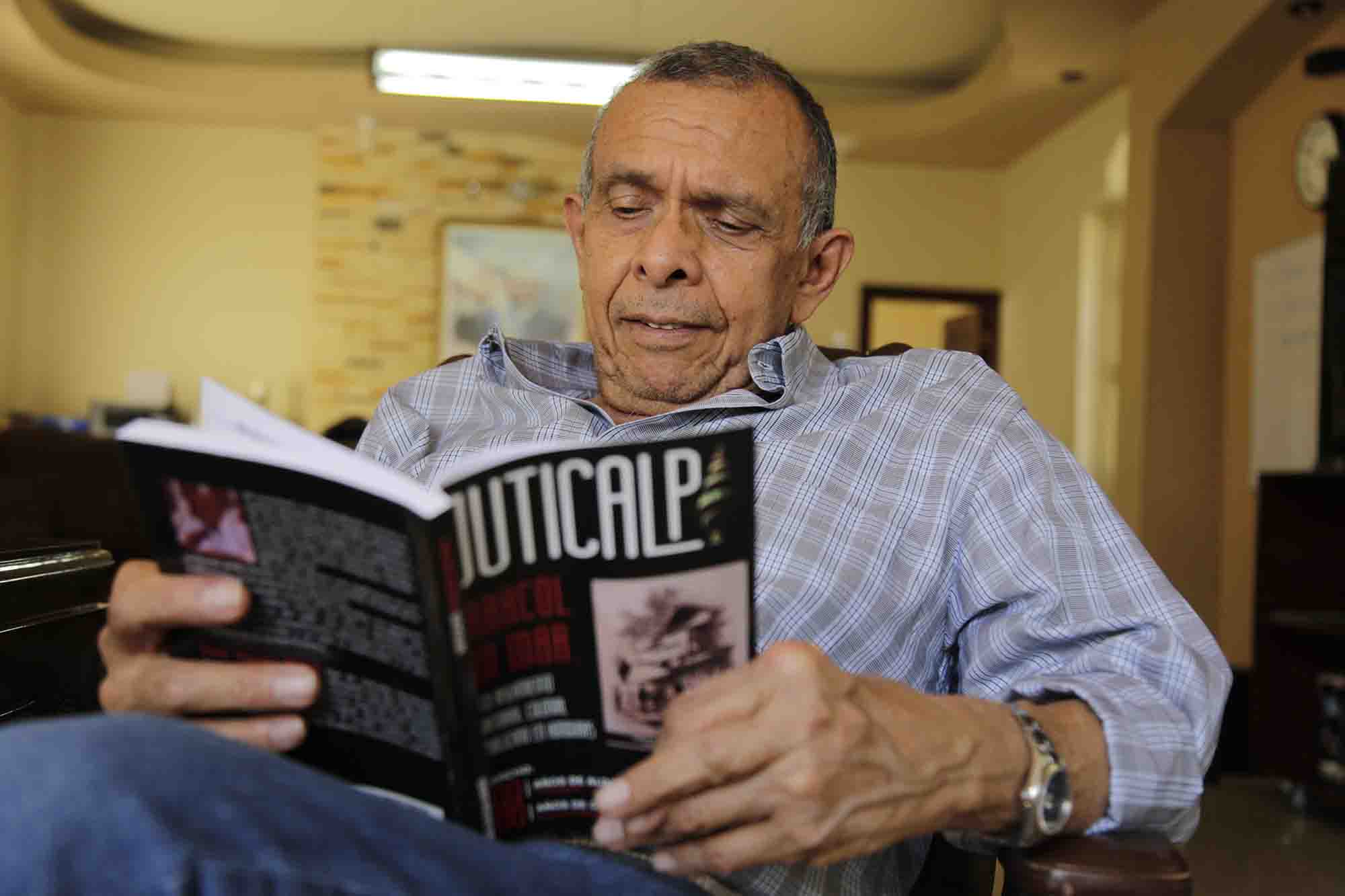

José Rubén Zamora, fundador del principal diario de investigación en Guatemala, elPeriódico, ha estado denunciando la magnitud de la corrupción política durante décadas. Me dijo: «Cada cuatro años elegimos a un dictador ladrón que cogobierna con los cárteles de la droga, los burócratas estatales privilegiados, el Ejército y la oligarquía. En otras palabras, somos cautivos de una organización criminal. El sistema no puede combatir a los narcos, la corrupción y la impunidad, porque los narcos, la corrupción y la impunidad son el sistema. La CICIG ha comenzado a emerger como una institución cada vez más capaz de desafiar y derrotar la corrupción, el crimen y la impunidad. Sin embargo, el Sr. Trump aceptó a la ligera, con atroz ignorancia y absoluto desdén, que se debería permitir que nuestros incipientes avances retrocedieran, y que las mafias criminales pudieran regresar y capturar el poder absoluto».

En 2019, después de que Aldana completara su mandato como fiscal general y se postulara para presidenta, se presentaron acusaciones de corrupción en su contra. La opinión mayoritaria fue que eran inventadas. Un tribunal electoral descalificó a Aldana y certificó la candidatura presidencial de un aliado de Morales, quien luego fue arrestado en Miami y acusado de haber ofrecido al poderoso cártel de Sinaloa de México acceso a puertos y aeropuertos guatemaltecos, a cambio de financiamiento de campaña.

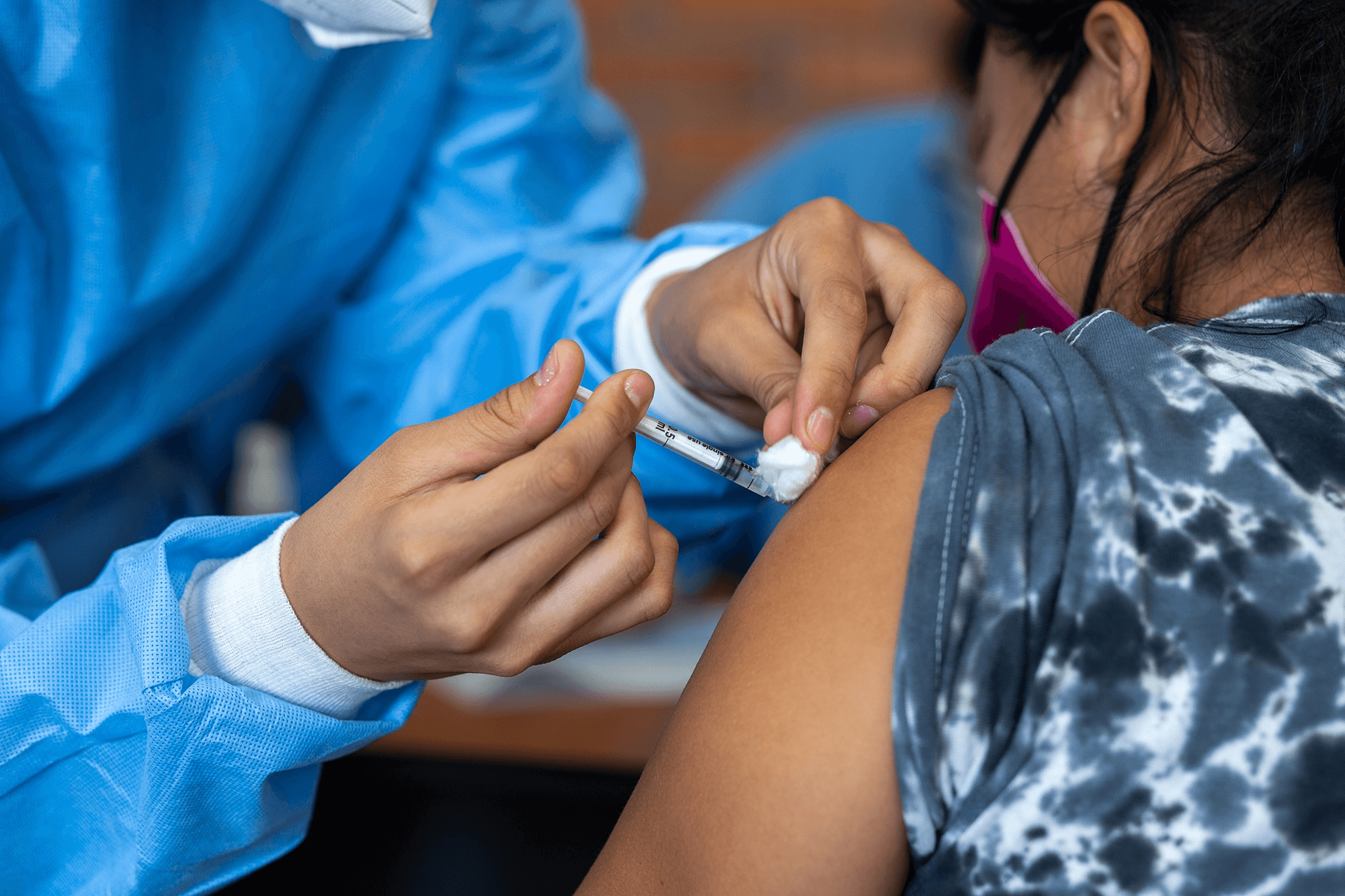

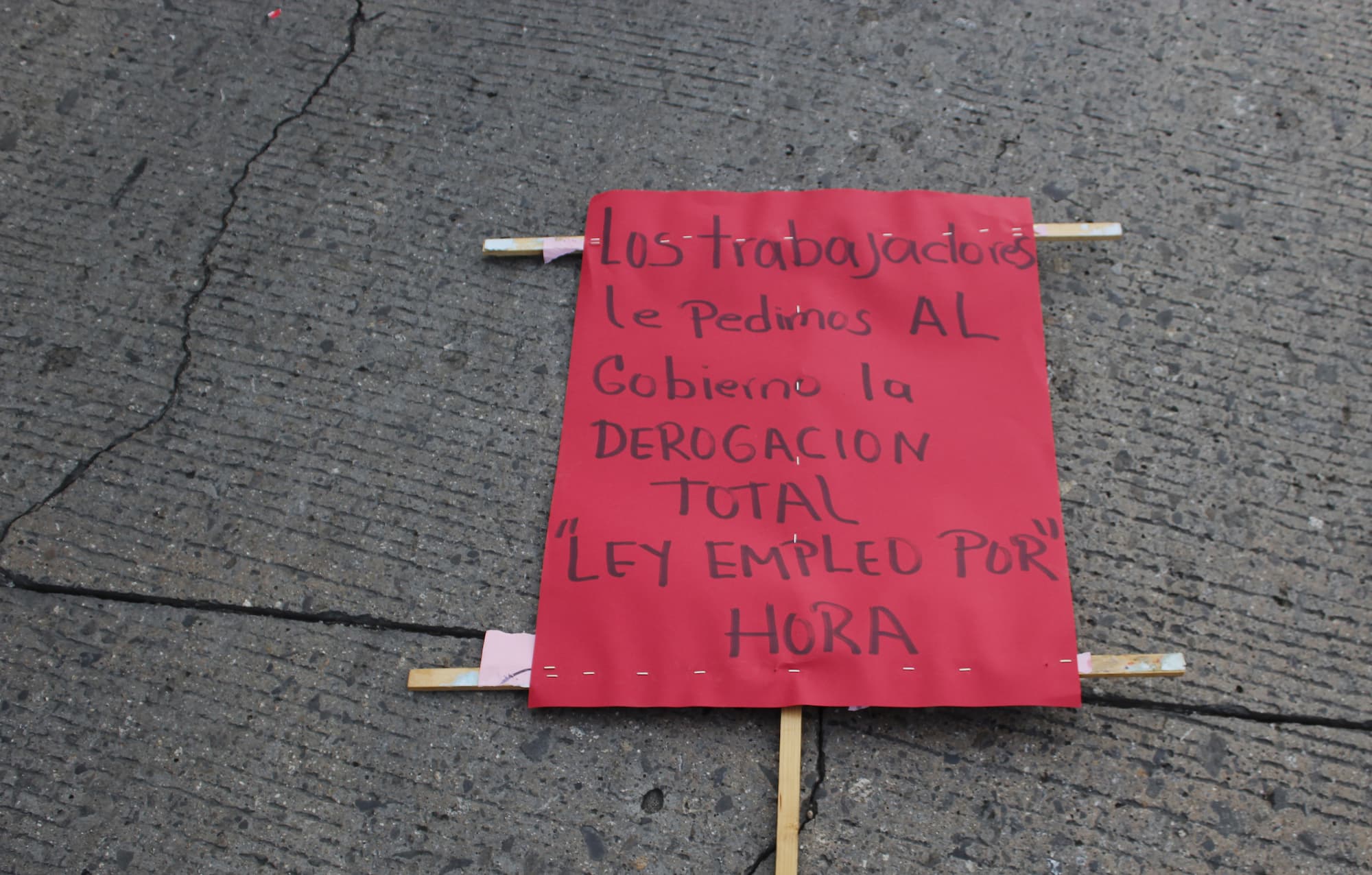

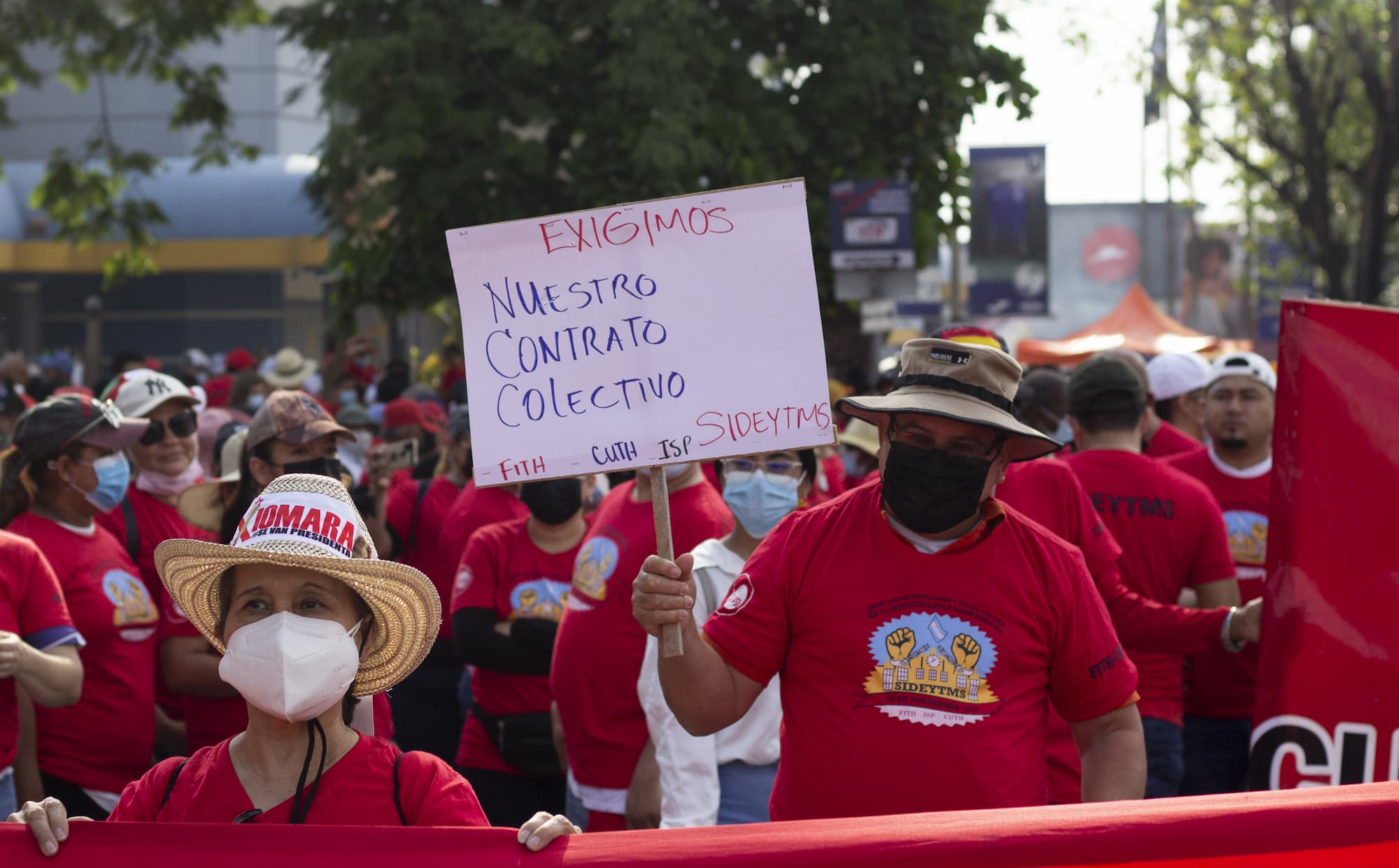

Aldana, mientras se preparaba para pasar este Día de Acción de Gracias en Washington, DC, lejos de su familia en Guatemala, reflexionó por teléfono: «Una cosa es la realidad de que vives en un país, y otra es lo que dicen los lobbistas. Lo que la gente vio en la CICIG fue la posibilidad de luchar, junto con nuestro Ministerio Público, contra la criminalidad, la impunidad, la pobreza, y eso dejó entrar algo de oxígeno. Quítalo y la gente se asfixia. Ahora Guatemala es un estado que ha sido capturado por el crimen organizado y grupos ilícitos, y la gente no tiene salida para su ira y frustración, por eso están listos para explotar». Durante dos fines de semana consecutivos, las protestas habían llenado una vez más la plaza central de Guatemala, y la guarida del famoso «Pacto de Corruptos», el edificio del Congreso, fue incendiada. Las protestas se habían desatado cuando, con el país distraído por la pandemia de la covid-19 y dos huracanes devastadores consecutivos, el Congreso se había reunido en secreto para aprobar un presupuesto que recortaba el dinero para la educación y la salud, incluso para los pacientes con covid, y canalizaba fondos a los ministerios del gobierno que habían sido expuestos como focos de corrupción por los periodistas de investigación guatemaltecos. Los legisladores incluso se otorgaron 65 mil dólares para sus comidas. La edición del 3 de diciembre del periódico Prensa Libre, en el lado izquierdo de su portada, publicó una foto de una niña desnutrida llamada Abigail sobre un artículo que informaba que se identificaban 80 casos de desnutrición infantil todos los días en Guatemala; en el lado derecho había una fotografía de legisladores comiendo hamburguesas, pagadas por los contribuyentes. Esa portada captó el ambiente de indignación pública.

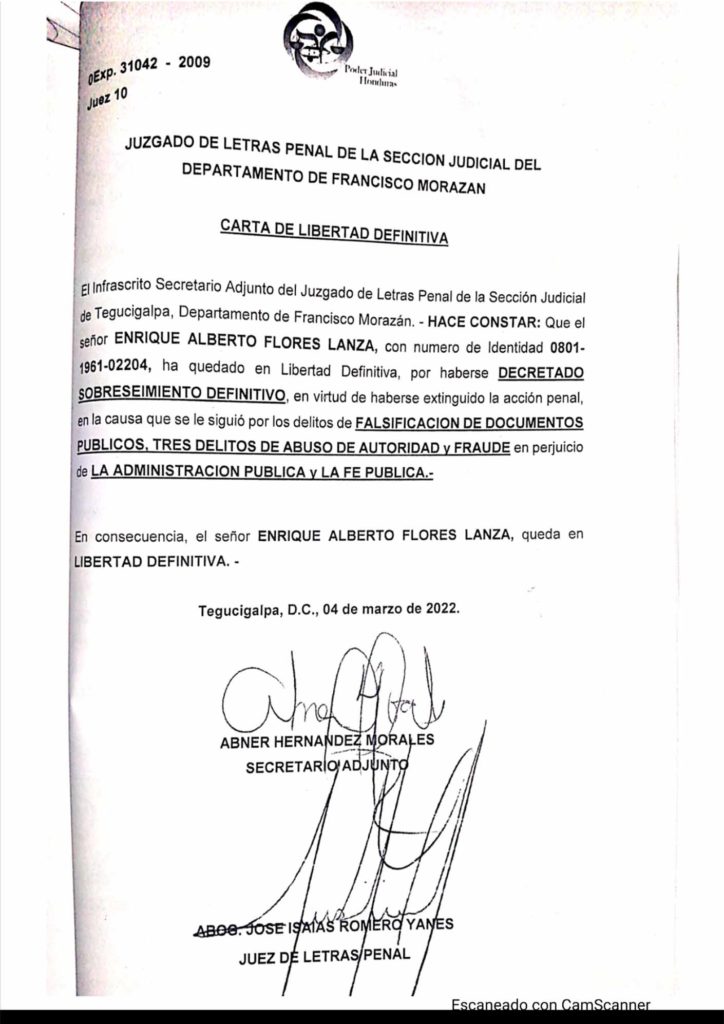

Mientras Morales y sus aliados saboteaban las instituciones democráticas del país, los funcionarios de la Administración Trump hicieron pocas declaraciones públicas defendiendo el Estado de derecho en Guatemala. En una entrevista telefónica desde Bogotá, Iván Velázquez, el exjefe de la CICG, a quien se le ordenó salir de Guatemala, me dijo que la Administración Trump fue responsable del cierre de la comisión. “El apoyo a Morales fue absoluto, a pesar de todo lo que sabía sobre la corrupción en ese gobierno”, dijo. El exfuncionario estadounidense me dijo que consideraba el desmantelamiento de la CICIG como el episodio más vergonzoso en sus décadas de servicio al Gobierno. Es lógico suponer que la mayoría de los estadounidenses rara vez, o nunca, consideran el poder de su Gobierno para alterar radicalmente la realidad, para bien o para mal, en países como Guatemala. Durante los años de Trump, la inmigración de los países del Triángulo Norte de América Central (Guatemala, Honduras y El Salvador) fue tratada como un grave problema de seguridad nacional. Y se prestó poca consideración pública a las posibles medidas que EE.UU. podría tomar para ayudar a mejorar las condiciones en esos países, lo que tal vez hubiese aliviado la necesidad de muchos de huir. La ruina de las instituciones democráticas y judiciales en Guatemala bajo el gobierno de Morales refleja el daño que Trump infligió a instituciones similares en los Estados Unidos. En Guatemala, sin embargo, esas instituciones siempre fueron más frágiles. Morales dejó el cargo en enero de 2020. Como a todos los presidentes guatemaltecos, la ley le prohibió buscar un segundo mandato. El nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, es miembro de un partido diferente, pero forma parte de la cúpula política del país. Desde que Giammattei asumió el cargo, los intentos de expulsar a los fiscales independientes vinculados a la CICIG se han vuelto aún más agresivos. La fiscal general nombrada por Morales, Consuelo Porras, designó un fiscal especial para investigar a Juan Francisco Sandoval, quien dirigía la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, que fue creada originalmente por la CICIG y que había trabajado de cerca con la comisión. Poco después de que Porras nombrara a ese fiscal especial, fue destituida de su cargo. Días después, ella y su novio fueron detenidos por la policía mientras caminaban por un centro comercial de la Ciudad de Guatemala. El hombre era buscado para su extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico. “Eran tiempos difíciles”, me dijo Juan Francisco Sandoval por teléfono.

VI

El 9 de diciembre, «Día Internacional contra la Corrupción», la Embajada de los Estados Unidos, ahora dirigida por un nuevo embajador, William Popp, tuiteó: «#Transparencia y el acceso a #Justicia son esenciales para la #Prosperidad, y los defensores independientes como #FECI son indispensables». Eso pareció una señal de la Administración entrante de un retorno a las políticas pro-justicia de Estados Unidos antes de Trump.

Iván Velázquez dijo que espera que la Administración Biden implemente rápidamente el «Plan Biden» para Centroamérica, una promesa de campaña que sostiene que detener el crimen organizado y la corrupción en Guatemala y otros países de la región ralentizará el flujo de migrantes al norte. También elogió a Biden por proponer no solo cancelar las visas estadounidenses de políticos y empresarios centroamericanos corruptos, sino también congelar sus activos en los EE.UU. «Creo que van a actuar contra la gran corrupción del país y la forma en que la administración de justicia y otras instituciones han sido capturadas por el crimen organizado «, dijo Velázquez. Los sistemas políticos y económicos que benefician a unos pocos y niegan los derechos democráticos y la prosperidad a muchos son un problema en toda América Latina. Pero los éxitos de la CICIG dieron a los guatemaltecos una idea de lo que es posible. Estados Unidos, la ONU y los países europeos que apoyaron a la CICIG no pueden expulsar a los guatemaltecos corruptos de la política. Solo los votantes guatemaltecos pueden potencialmente hacer eso. Pero estos países e instituciones externas pueden apoyar y ayudar a fortalecer las instituciones judiciales y las normas democráticas en Guatemala. Los fiscales no partidistas, me dijo Velázquez, pueden «generar transformaciones políticas en una sociedad, no porque ellos mismos tomen posiciones políticas, sino porque abren espacios previamente capturados por los corruptos. Los fiscales pueden liberar a los Estados capturados por las redes criminales, lo que debería permitir que surjan nuevas fuerzas en la escena política y transformar esa realidad».

VII

«Jueza anticorrupción huye de Guatemala a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos para protegerla».

Ese titular apareció en el Washington Post del 21 de marzo de 2022; los párrafos iniciales del informe de Kevin Sieff decían:

«Una de las juezas más importantes de Guatemala y una aliada clave de Estados Unidos en la lucha contra la corrupción ha renunciado y huido del país en lo que podría ser la señal más preocupante hasta ahora del deterioro de su sistema judicial.

La jueza Erika Aifán, quien presidió casos que implican a funcionarios guatemaltecos de alto nivel, incluido el presidente del país, presentó su renuncia el lunes por la mañana. Se había enterado por sus colegas de que la Corte Suprema planeaba despojarla de su inmunidad judicial y podría enviarla a prisión».

Aifán había sido invitada a Washington DC el año anterior por la recién inaugurada Administración Biden para recibir el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje por su trabajo judicial e independencia de manos del Secretario de Estado Anthony Blinken y la Primera Dama Jill Biden, quienes proclamaron: «La jueza Aifán se ha convertido en un ícono en la lucha contra la corrupción».

Juan Francisco Sandoval, en febrero de 2021, también fue invitado a Washington por el Gobierno de Biden para recibir el Premio Campeones Internacionales Anticorrupción. Eso fue un poco después de que terminé de escribir el artículo anterior para el New Yorker web.

En mayo, la vicepresidenta, Kamala Harris, se reunió en Washington con cuatro profesionales de la justicia guatemaltecas exiliadas: la exfiscal general Aldana; su predecesora, también exiliada en el cargo, Claudia Paz y Paz; Gloria Porras, una valiente jueza de la Corte de Constitucionalidad expulsada al exilio cuando en 2021 después de ser reelegida para la corte el Congreso guatemalteco —dominado por el «Pacto de Corruptos»— se negó ilegalmente a darle su cargo; y con Claudia Escobar, una jueza obligada a huir a Washington en 2015. Un mes después, en junio, cuando Kamala Harris fue a Guatemala y se reunió con el presidente Giammattei y otros funcionarios guatemaltecos, anunció que trabajar con Juan Francisco Sandoval y su unidad de enjuiciamiento anticorrupción, FECI, sería esencial para los esfuerzos anticorrupción de los Estados Unidos en el país.

En mayo de 2021, después de que Harris se reuniera en Washington con esas juezas y fiscales exiliadas, una eufórica Thelma Aldana tuiteó: «Hay esperanza para Guatemala».

Yo también había creído en ese entonces que había esperanza para Guatemala, y había escrito el artículo porque quería resaltar eso. Por supuesto, las promesas de campaña de Biden con respecto a Centroamérica apenas habían sido centrales para su victoria presidencial, pero supongo que sentí que llamar la atención pública sobre esas promesas podría ser una forma de presionar a la nueva administración para que las mantuviera, pensamiento mágico seguramente.

Todas esas promesas y expresiones de apoyo de la Administración Biden no pudieron salvar el trabajo del principal investigador anticorrupción del país, Juan Francisco Sandoval. El 23 de julio, Sandoval escapó a El Salvador al amparo de la noche, horas después de ser destituido de su cargo por la fiscal general, Consuelo Porras, quien —con una inarticulación flemática típica— lo acusó de «constantes abusos y frecuentes abusos» a la institucionalidad del Ministerio Público, aunque no proporcionó ninguna prueba para sostener esas acusaciones. En una apresurada e improvisada conferencia de prensa ofrecida por Sandoval antes de irse, dijo que Porras lo había despedido ilegalmente porque ella quería proteger a sus amigos “que pudieran resultar involucrados en las investigaciones” de posibles delitos en los que él y su pequeño equipo habían comenzado a indagar. Fue cuando Porras se enteró de esas investigaciones que se movió contra él.

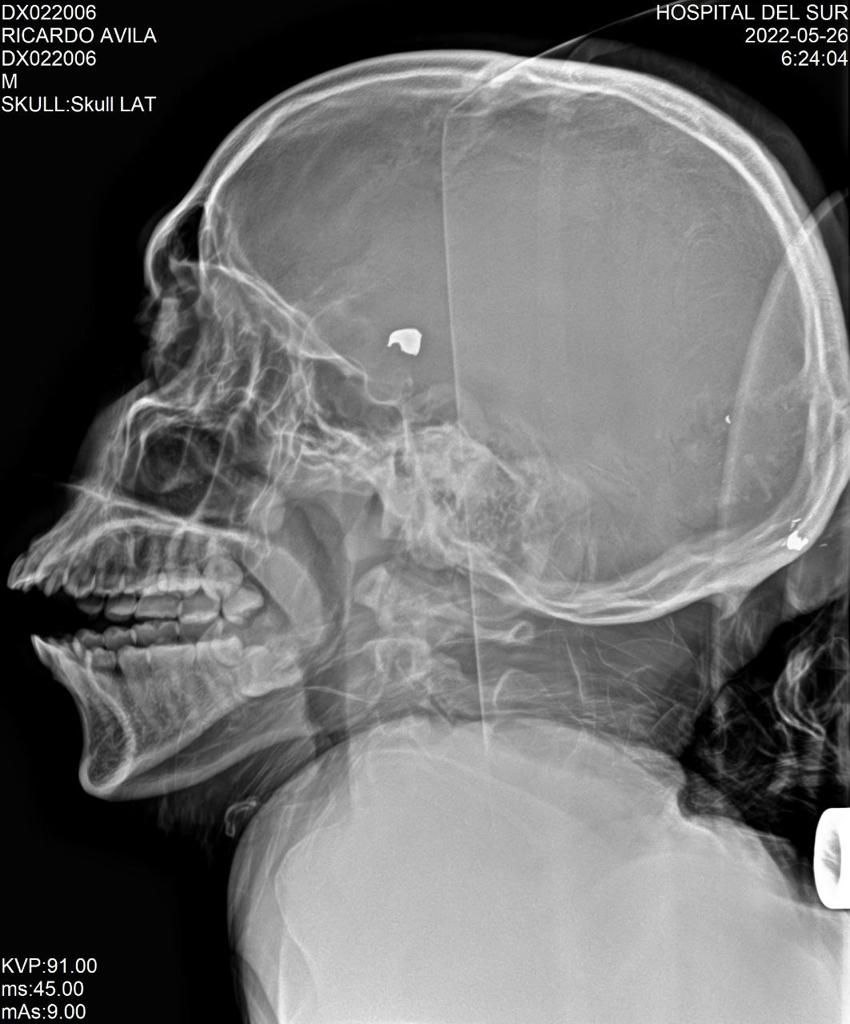

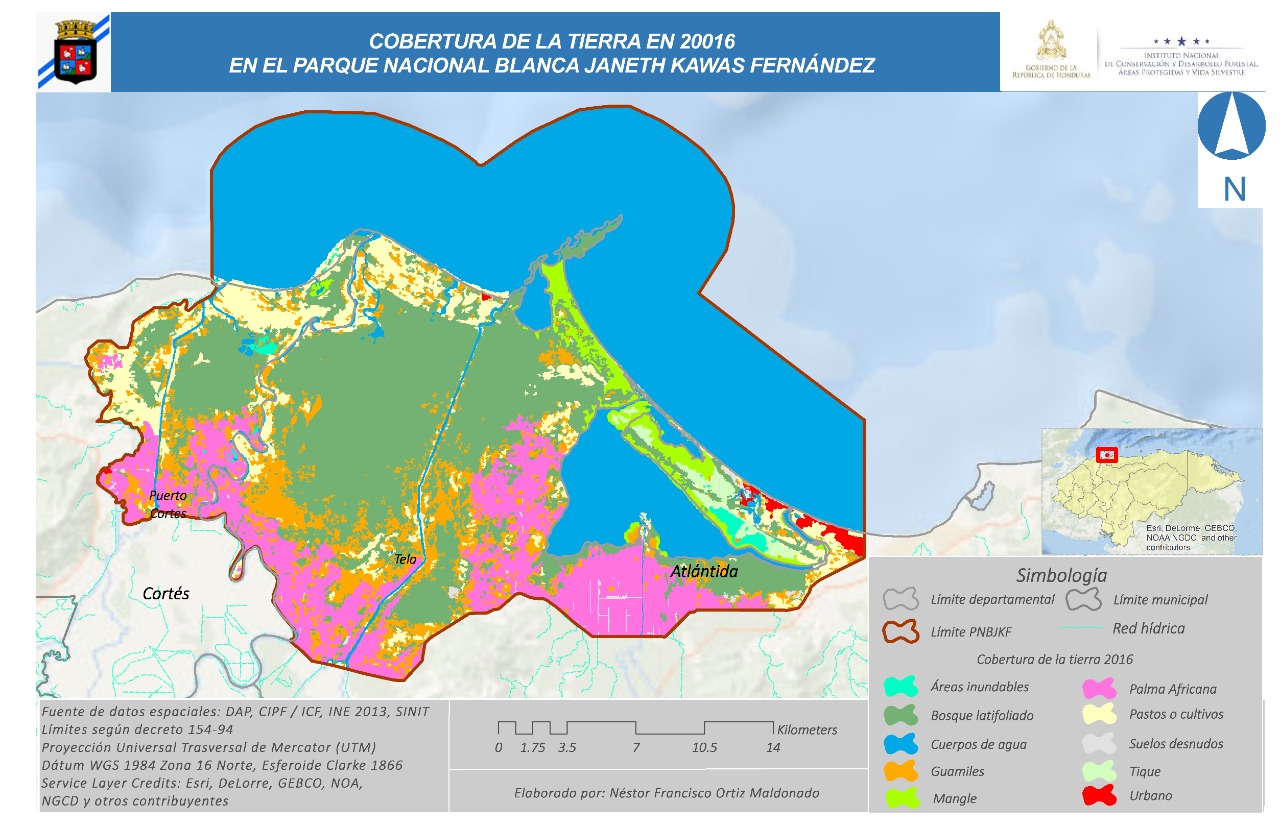

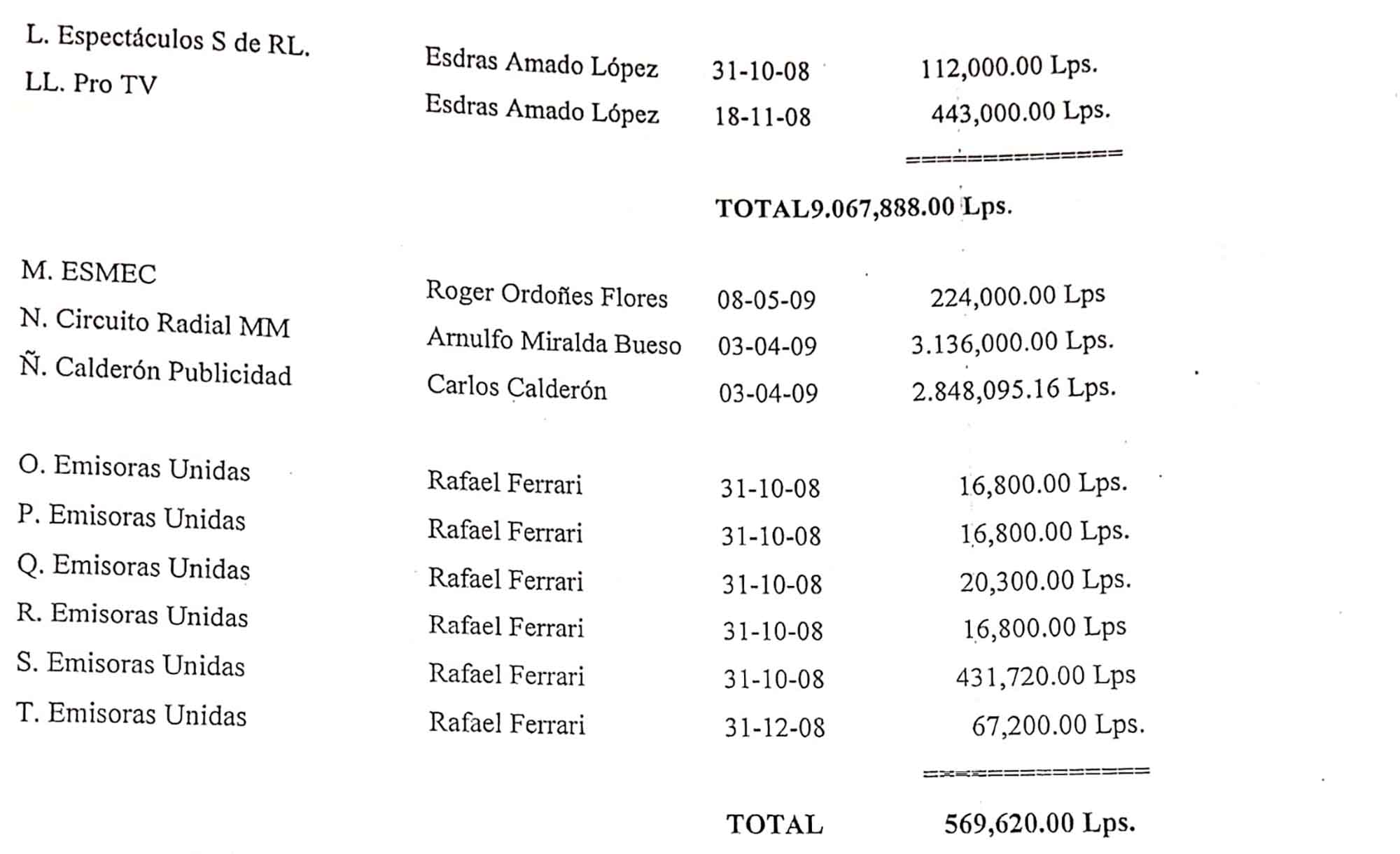

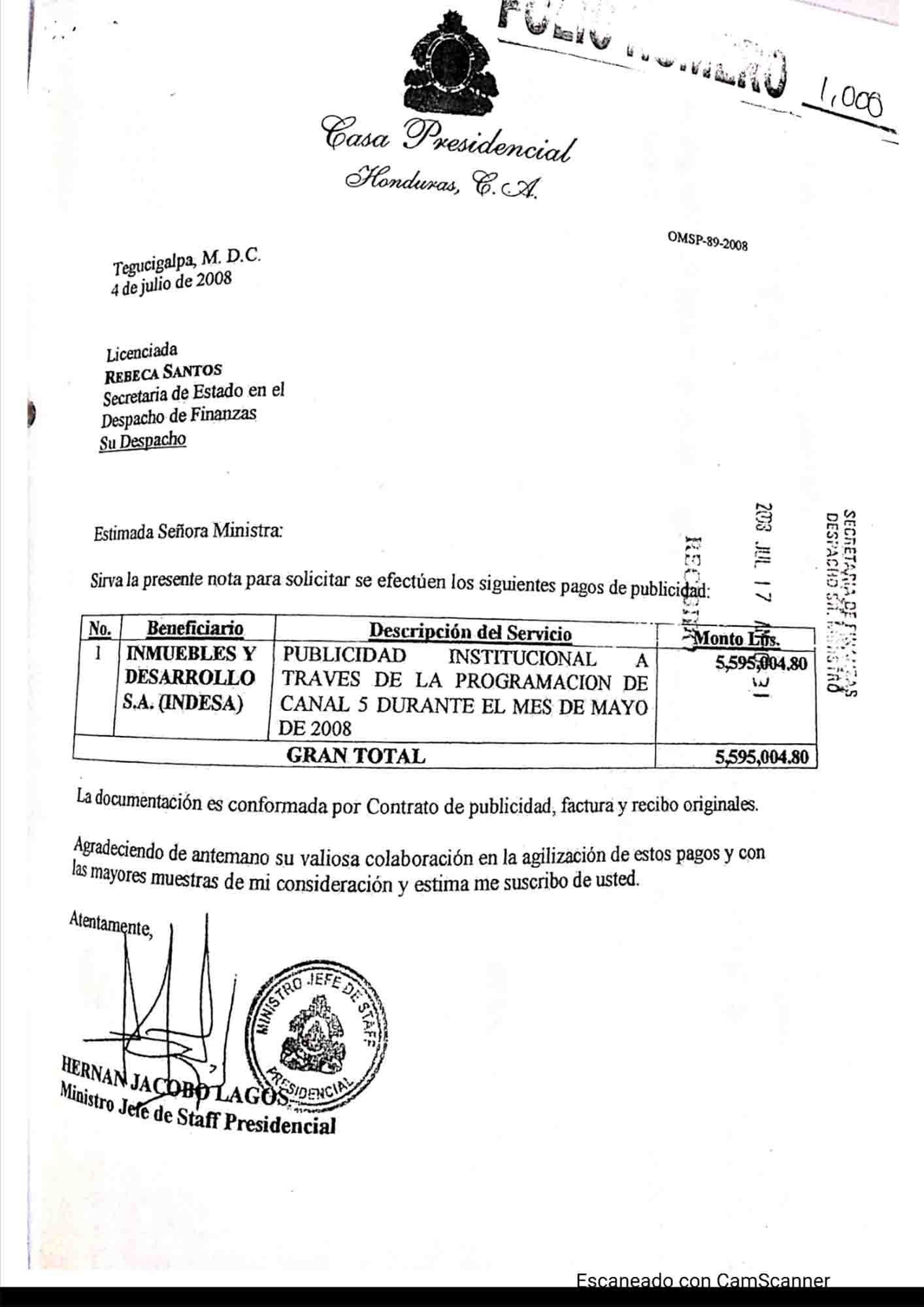

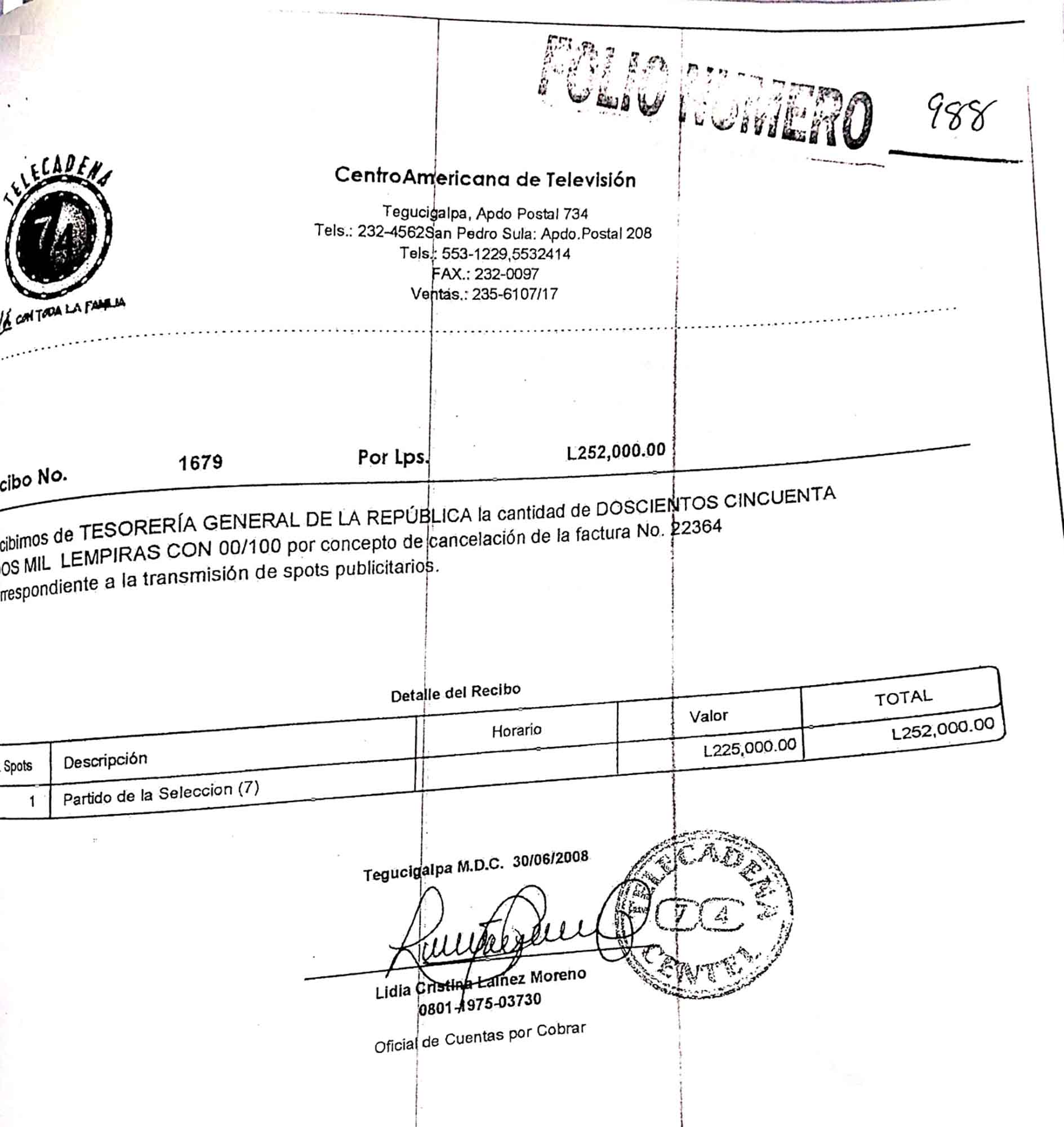

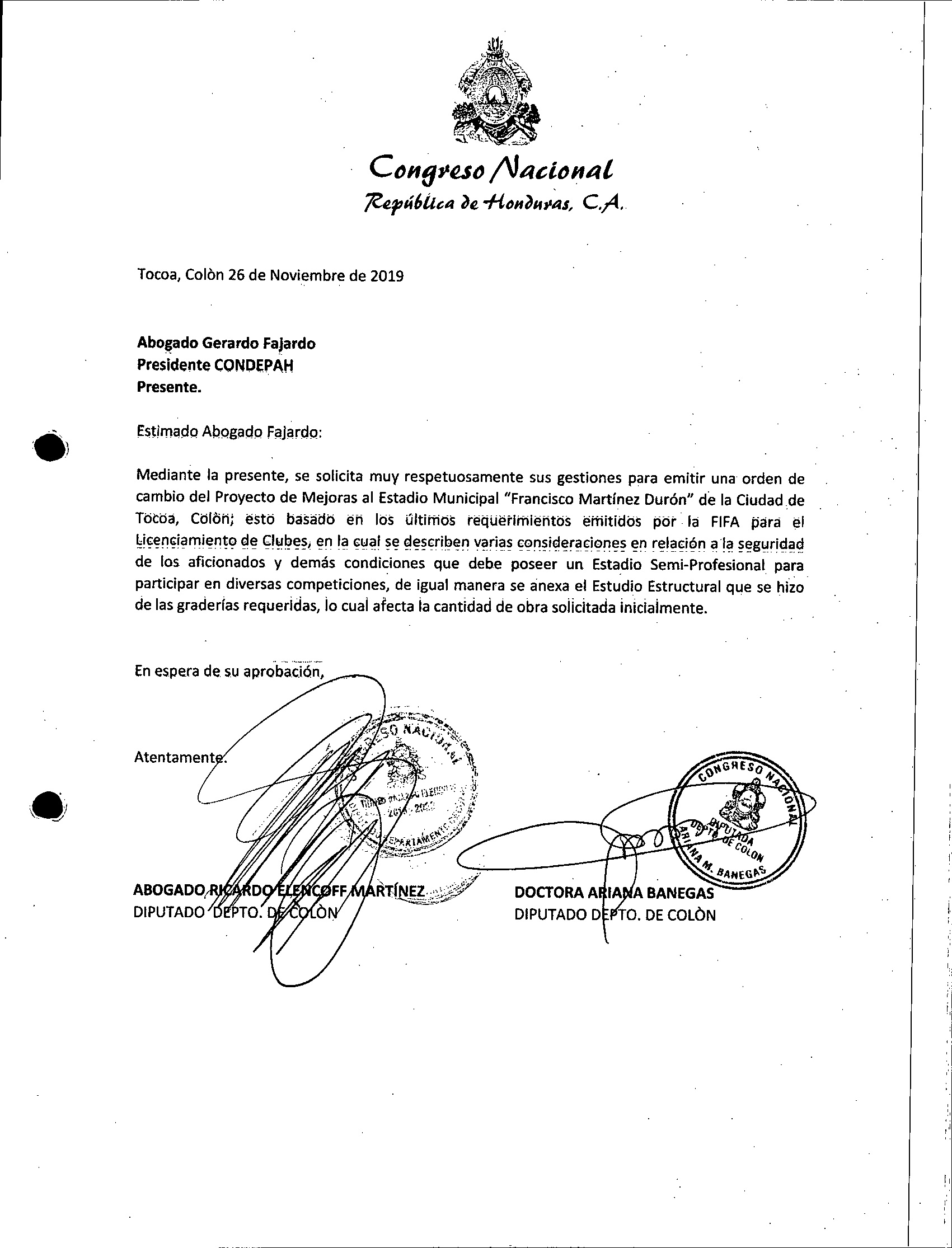

Sandoval se refería específicamente a tres investigaciones recientemente abiertas por él y su equipo en FECI en las que el presidente Giammattei, entre otros, podría estar implicado. El más notorio, hecho público en informes de prensa, incluso en el New York Times un mes después, involucró a un testigo que le había dicho a Sandoval que mientras trabajaba como equipo de seguridad personal para un adinerado ciudadano ruso que visitaba Guatemala, él había entregado una alfombra enrollada rellena de efectivo, envuelta como regalo con un gran lazo rojo, a la casa de Giammattei; se sospechaba que se trataba de dinero de soborno de una empresa minera rusa que quería el control exclusivo sobre una parte del puerto atlántico de Santo Tomás de Castilla. El segundo caso involucró el equivalente en quetzales guatemaltecos de unos 16 millones de dólares en efectivo que fue descubierto en una casa en la ciudad turística de Antigua, cerca del Capitolio; otro testigo alegó que ese dinero incluía 2,6 millones en sobornos de contribuciones ilegales de campaña que Giammattei había solicitado a las empresas de construcción. La tercera investigación fue sobre la manipulación potencialmente ilegal de la elección de jueces para la Corte Suprema. Cuando huyó de Guatemala, Sandoval trajo consigo pruebas que había recogido en esos casos.

El 2 de septiembre, la fiscal general Porras emitió una orden de arresto para Sandoval por «incumplimiento de deberes y obstaculización a la acción penal», sin proporcionar ningún detalle. En respuesta, desde su exilio en Washington, Sandoval publicó una carta abierta en Twitter, que comenzaba diciendo «La fiscal general Consuelo Porras está al frente de una estrategia para criminalizar y perseguir a todas las personas que han contribuido, por años, al fortalecimiento de la justicia y combate a la corrupción e impunidad».

Estados Unidos respondió a la expulsión de Sandoval y al abierto desprecio de Porras y su gobierno, con el apoyo público del gobierno de Estados Unidos a jueces y fiscales independientes y con una serie de medidas. Entre estos, la fiscal general Porras fue colocada por la Administración Biden en la lista Engel de «actores corruptos y antidemocráticos», a los que se les prohíbe de ingresar a Estados Unidos, y también anunció que ya no colaboraría ni compartiría información con la fiscal general y su Ministerio Público, en quienes dijo que había «perdido la confianza».

Esta primavera, a medida que se intensificaba la campaña guatemalteca para desacreditar e intimidar a la jueza Erika Aifán, la Administración Biden intensificó sus esfuerzos públicos para defenderla. La Embajada de Estados Unidos tuiteó fotografías de la reunión de ella con el embajador de Estados Unidos, William Popp, y el Departamento de Estado denunció las amenazas de despojarla de su inmunidad legal de enjuiciamiento como «un esfuerzo flagrante para obstruir las investigaciones sobre corrupción y una afrenta a la integridad de los tribunales más altos de Guatemala». Como juez que presidía el llamado tribunal de alto riesgo de Guatemala, Aifán estaba a cargo de algunos de los mismos casos que Sandoval y FECI habían estado investigando. Había estado recopilando testimonios de testigos sobre los supuestos sobornos pagados por las empresas de construcción a Giammattei y su campaña electoral; también estaba trabajando en un caso de corrupción en la sede de los jueces en el tribunal de apelaciones. Aifán se había acostumbrado a recibir y soportar amenazas; el Washington Post informó que el gobierno incluso había volado un dron de vigilancia fuera de su ventana del piso 14 en su oficina en la torre judicial de la Ciudad de Guatemala. Las élites políticas, económicas y militares de derecha, muchas acusadas de corrupción, lavado de dinero y otros delitos, presentaron repetidamente desafíos legales de acoso contra Aifán, buscando deshacer su inmunidad judicial de enjuiciamiento. Cuando la propia fiscal general Porras inició movimientos para quitarle la inmunidad, se dio cuenta de que su arresto era inminente y que no tenía más remedio que renunciar y exiliarse para protegerse.

VIII

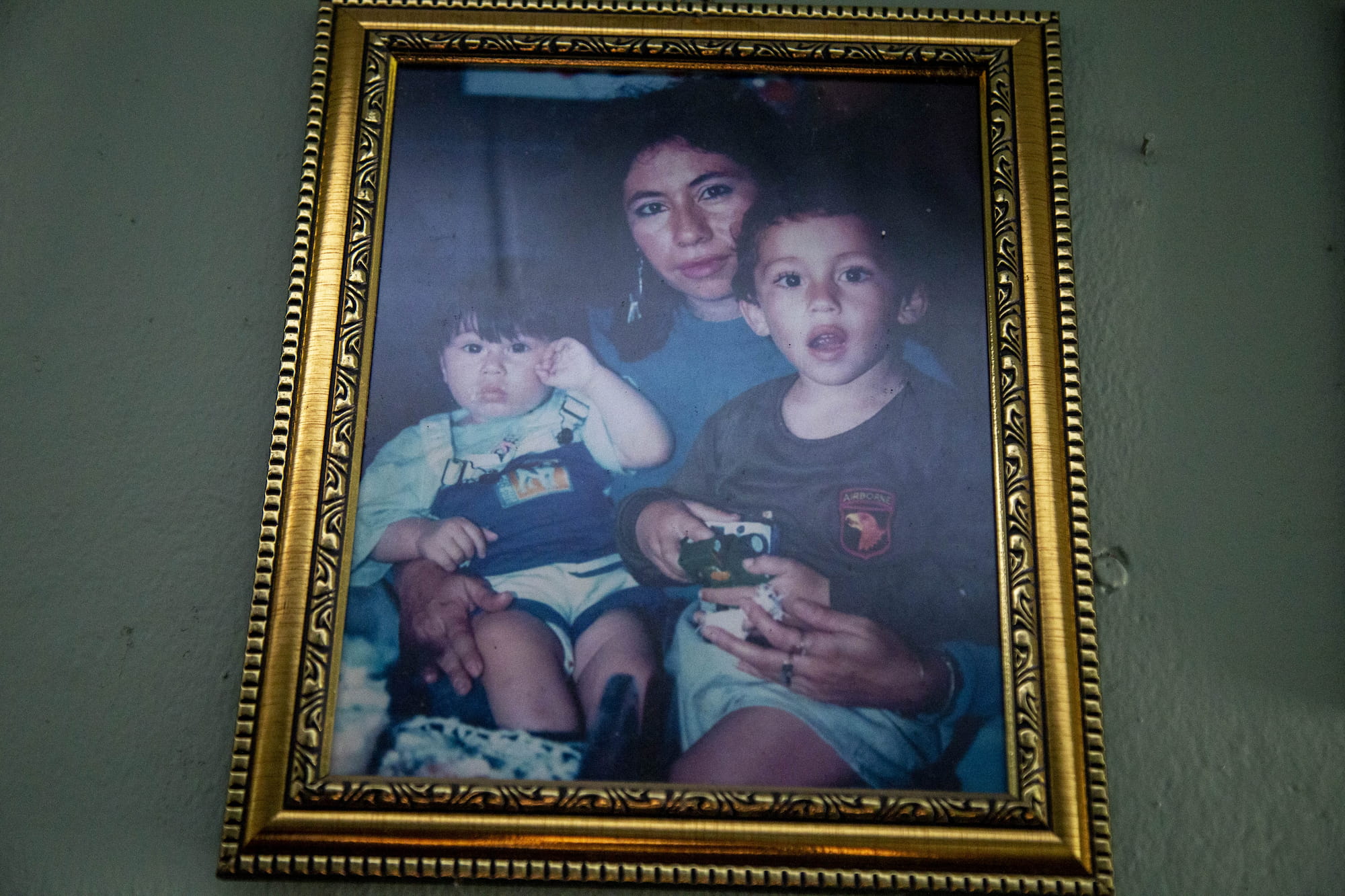

En Guatemala, criminalizar a los fiscales y jueces anticorrupción y enviarlos a prisión no es una mera fantasía trumpiana. Cuatro fiscales del equipo de Sandoval en la FECI y una exdirectora de la CICIG, Leyli Santizo, han sido capturadas y encarceladas —actualmente la única que continúa en prisión es Virginia Laparra. Todas son mujeres, lo que no solo es un indicador del protagonismo que han tenido las mujeres profesionales del derecho en la lucha guatemalteca por defender sus instituciones de justicia; otra razón es porque, como Claudia Méndez Arriaza, una destacada periodista que también, junto con muchos colegas, ha sido blanco de campañas de desprestigio y amenazas del gobierno y de la derecha, me dijo sin rodeos: «Las mujeres son más fáciles de capturar y de desacreditar». El 30 de abril, Flor Gálvez, quien fue parte de la CICIG y es abogada defensora de dos de las mujeres encarceladas, tuiteó una imagen donde se leía en letras blancas en forma de tiza sobre un fondo púrpura: «Aprendimos a ser fuertes cuando entendimos que teníamos que levantarnos solas».

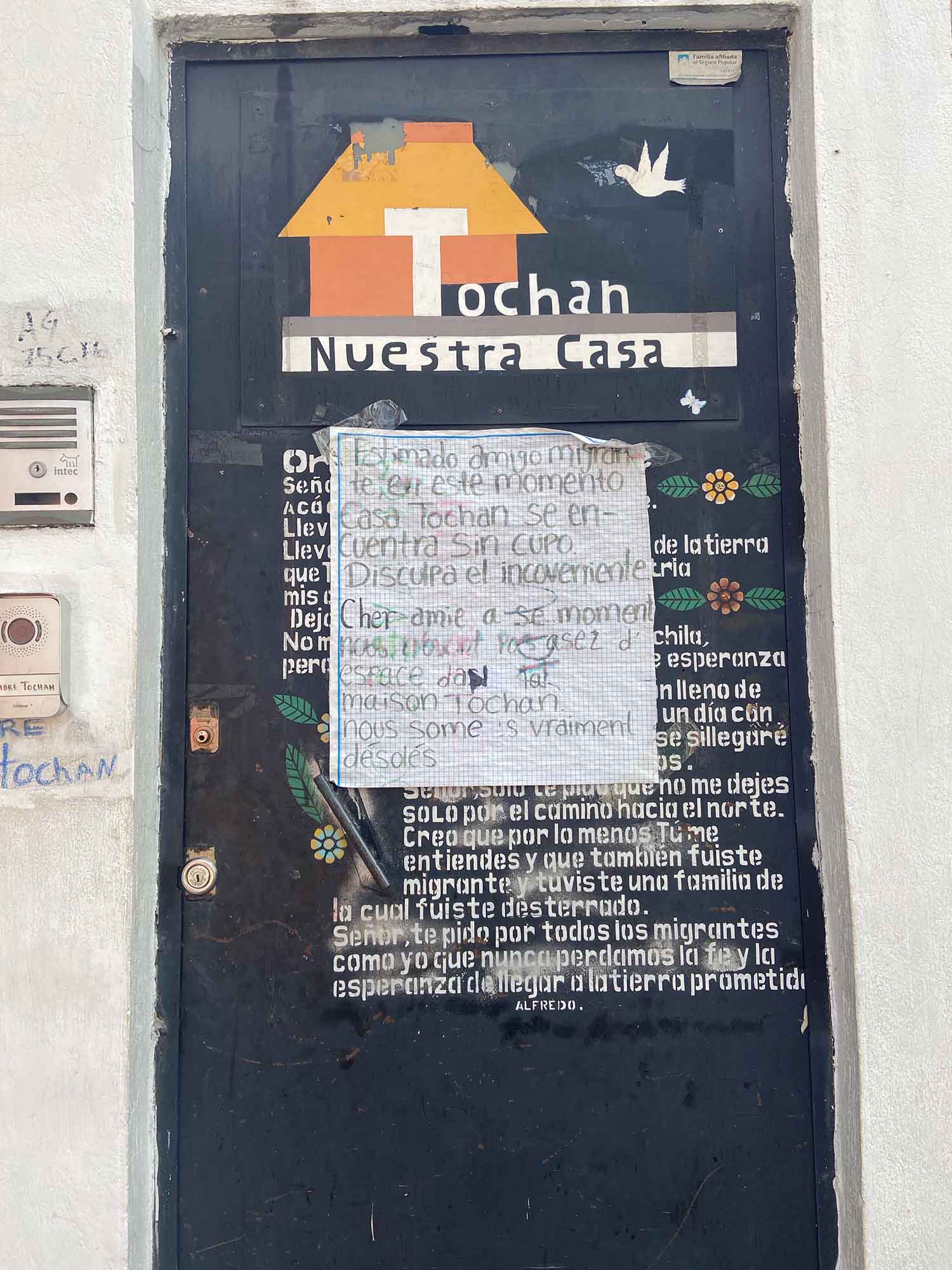

Una semana después, otro exfiscal de la CICIG, Carlos Antonio Vidas Navaz, siguió a la jueza Aifán al exilio. Eso elevó el número de jueces, juezas y fiscales guatemaltecos en el exilio a 22. Washington DC, donde viven ocho, es comúnmente referido ahora, por los propios exiliados y otros, como «el Departamento de Justicia guatemalteco en el exilio». Por Zoom, Juan Francisco Sandoval relató que otros han aterrizado en la ciudad de Nueva York, Chicago, Los Ángeles, tres en El Salvador, otros tres en Ciudad de México, uno en Boston, y así sucesivamente. Algunos de los más prominentes, como la exfiscal general Aldana y él mismo, encuentran trabajo con organizaciones de derechos humanos y otras organizaciones legales, pero otros, los refugiados de justicia más jóvenes y de menor rango, han tenido dificultades para encontrar trabajos y lugares asequibles para vivir. Un ex miembro del equipo de Sandoval había tomado un trabajo en el área de DC en la construcción.

Sandoval, de 39 años, ligero, con gafas, tiene una disposición inteligente, irónicamente graciosa y alegre. Cuando era un joven fiscal, dirigió el caso del Ministerio Público, trabajando con la CICIG, que resultó en el encarcelamiento del presidente Otto Pérez Molina. También formó parte del equipo que investigó las ejecuciones a quemarropa de siete presos en 2006 por parte de las fuerzas de seguridad en la prisión de Pavón —sospechosas de ser un intento de arrebatar el control de las lucrativas extorsiones criminales de la prisión a un grupo narco colombiano— cuando Alejandro Giammattei era el jefe del sistema penitenciario guatemalteco, el puesto político que lo lanzó a la prominencia; Giammattei fue arrestado y acusado de haber orquestado las ejecuciones, antes de ser absuelto por falta de pruebas en su contra. Aunque el incidente no parecía haber perjudicado las perspectivas políticas del futuro presidente, Sandoval dijo que le habían dicho y advertido más de una vez que Giammattei albergaba un odio obsesivo contra él. Al parecer también lo tiene Consuelo Porras. «Están hechos el uno para el otro», dijo Sandoval de la fiscal general y el presidente, que se sabe que se han convertido en colaboradores cercanos, tal vez incluso codependientes. Porras, de 68 años, parece proyectar voluntariamente un comportamiento amargo pero feroz, y en sus apariciones públicas siempre muestra un desdén combativo, su inseguridad defensiva subyacente traicionada por ojos pequeños y nerviosos y una testarudez quebradiza. Sandoval me dijo que sus reuniones privadas con ella siempre eran incómodas, y que Porras rutinariamente trataba de menospreciarlo e intimidarlo. «¿Cómo es», ella le preguntó en una reunión, «que tus testigos siempre te digan justo lo que quieres escuchar?».

Puede parecer desconcertante que Estados Unidos tenga tan poca influencia sobre el gobierno guatemalteco y su fiscal general, después de tantas décadas de ser el principal formador externo de gran parte del destino del país —por lo general, para la mayoría de los guatemaltecos, desastrosamente. Durante años, los gobiernos de Estados Unidos de ambos partidos apoyaron los esfuerzos para fortalecer, en primer lugar, las instituciones de justicia de «democracia incipiente» de Guatemala, y cuando eso resultó ineficaz, principalmente debido a la corrupción endémica, invirtió dinero y apoyo logístico en la CICIG, que a menudo trabajó productivamente con la DEA. Ese apoyo, también destinado a fortalecer el departamento de justicia de Guatemala a través de su asociación con los fiscales e investigadores internacionales, terminó teniendo éxito mucho más allá de las expectativas de cualquiera, como lo demostraron los legados anticorrupción e incluso anti-narco del Ministerio Público bajo los cargos consecutivos de Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana. Pérez Molina está muy lejos de ser el primer presidente corrupto de Guatemala, o incluso el más corrupto o criminal. Si los guatemaltecos salieron a las calles en números sin precedentes para pedir la renuncia del presidente Pérez Molina y su arresto después de que su corrupción hubiese sido expuesta por el Ministerio Público y las investigaciones de la CICIG, fue porque por primera vez alcanzar justicia y rendición de cuentas de una figura tan poderosa en realidad parecía posible.

IX

Los medios de comunicación de los grupos de poder estadounidense, al menos en sus informes sobre Centroamérica y México, tienden a operar por consenso. Una explicación o razón para algo que está ocurriendo es proporcionada, digamos por el New York Times o algún otro medio de comunicación poderoso —generalmente citando a alguna autoridad respetada, aparentemente por vía intravenosa— se convierte en la explicación oficial, ampliamente indiscutible para lo que sea que la gente no hubiera sabido antes. A veces esa explicación parece plausible, pero a menudo es solo parcialmente persuasiva o incluso errónea. La explicación oficial de la renuencia de la Administración Biden a tomar medidas más duras de las que había tomado hasta ahora contra el gobierno guatemalteco, por desdeñar abiertamente su apoyo a jueces y fiscales valientes y amenazados, fue que temía que hacerlo aumentaría la migración a los Estados Unidos. «Biden enfrenta una compensación: detener la corrupción o la migración» fue el titular de una historia en el New York Times. Pero, ¿fue ese realmente el intercambio? ¿Cómo aumentaría la lucha contra la corrupción la migración? Es cierto que si la Administración Biden ya no estaba colaborando con el Ministerio Público en temas de justicia, todavía lo estaba haciendo con Guatemala para mantener e incluso expandir los esfuerzos de la era Trump para detener la migración. Según los informes, la policía guatemalteca en sus fronteras estaba tratando de impedir que los migrantes ingresaran al país desde otras partes de Centroamérica, o que cruzaran a México, y atacó violentamente a las caravanas de migrantes con gases lacrimógenos y macanas. Pero pregúntele a cualquier abogado o experto en inmigración en los Estados Unidos o México y le dirán que esas fronteras siguen siendo extremadamente permeables, y que los migrantes guatemaltecos, especialmente los más jóvenes, continúan llegando a los Estados Unidos en números constantes. Era como si alguien en Washington hubiera decidido que porque las políticas pasadas de Estados Unidos de apoyar una campaña militar guatemalteca de represión violenta, e incluso masacres contra la población maya rural, posiblemente había ayudado a los militares a ganar su guerra contra las guerrillas izquierdistas y preservar las estructuras de la sociedad guatemalteca como más o menos permanecen hoy, era lógico suponer que ocasionalmente atormentar y golpear a una caravana de migrantes también iba a detener la migración. Pero los impulsores de la migración en Guatemala, como en otras partes de Centroamérica, son principalmente la pobreza extrema y la desigualdad económica que ahora se ha visto agravada por la pandemia, y cada vez más por la devastación ecológica que está empeorando esa pobreza en las zonas rurales pobres; también la violencia omnipresente, el robo, las extorsiones, etc. por parte de organizaciones criminales y pandillas protegidas por funcionarios y políticos corruptos. Este es el tipo de problemas a los que se refería la vicepresidenta Kamala Harris cuando habló de atacar «las causas fundamentales de la migración», que vinculó con atacar «la corrupción dondequiera que exista». No hay un solo elemento de ir relativamente suave con el gobierno guatemalteco por su guerra sucia contra su propio sistema de justicia que alivia «las causas fundamentales de la migración». Esa corrupción y sus repercusiones violentas son exactamente lo que excluye a la mayoría de la población guatemalteca de tener cualquier participación realista en la política de su propio país, o en su futuro político, porque esa corrupción es precisamente lo que mantiene al país con el Estado cooptado criminalmente, más allá de la rendición de cuentas, o cualquier posibilidad de cambio democrático. «Nunca habrá paz mientras a la gente… se les niega su debida participación en la perfección del mundo», dijo Monseñor Juan Gerardi, mártir de los derechos humanos de Guatemala asesinado por agentes militares en 1998. Esto es también a lo que se refería el ex jefe de la CICIG, Iván Velázquez, cuando me dijo, como se citó anteriormente: «Los fiscales pueden liberar a los Estados capturados por redes criminales, lo que debería permitir que surjan nuevas fuerzas en la escena política y transformar esa realidad».

A raíz de la larga guerra interna de Guatemala y los Acuerdos de Paz de 1996, el ejército de Guatemala y sus poderes económicos y políticos tradicionales y oligárquicos —encarnados por el entonces presidente Álvaro Arzú, y especialmente por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la organización del sector privado que incluso el Departamento de Justicia de los Estados Unidos define como «el partido político de facto de las élites de Guatemala»— querían devolver al país, económica y políticamente, a la comunidad internacional. Durante el conflicto armado interno de treinta y seis años, Guatemala se había convertido en un Estado paria debido a su condición de violador extremo de los derechos humanos y su imagen internacional como un país devastado por la guerra, violento, extremadamente injusto y corrupto. Después de tres décadas de dictadura militar, Guatemala había hecho la transición en 1986 a la democracia electoral. Por eso, no fue difícil convencer a las élites guatemaltecas que les convenía aceptar las iniciativas de posguerra de Estados Unidos y Europa para fortalecer las democráticas instituciones de justicia del país. Aún así, esas instituciones permanecieron débiles, y a medida que la generosidad de la Guerra Fría de Estados Unidos hacia Guatemala y sus instituciones de seguridad disminuyó, e incluso se evaporó, el crimen organizado intervino para llenar ese vacío siempre hambriento de dinero unido con el poder real. («¿Qué poder tengo como individuo frente a las estructuras criminales que pueden ofrecer 10 millones de dólares en sobornos?», dijo la jueza Aifán al Washington Post). Pero a medida que la CICIG ganó fuerza, especialmente después de que Velázquez se convirtiera en comisionado en 2013, los guatemaltecos ricos estaban discerniendo, e incluso comenzando a experimentar, las últimas consecuencias potenciales de un sistema de justicia funcional independiente. Colegas, familiares y amigos estaban siendo llamados a rendir cuentas e incluso eran arrestados y encarcelados por presuntos delitos que siempre se habían considerado aceptables, una parte normal de la vida, solo la forma de hacer las cosas en Guatemala, pero también en la mayor parte de América Latina: negocios corruptos y prácticas políticas, el soborno de funcionarios del gobierno para obtener contratos y demás, los partidos políticos financiados ilegalmente funcionando como estafas criminales por pequeños grupos de asociados o incluso por un solo individuo, sin mencionar la completa falta de protecciones legales para la mayoría de los guatemaltecos contra todo tipo de explotación y abuso ilegal a manos de sus superiores económicos. Cuando las élites de derecha llamaron públicamente a la jueza Aifán «un peligro para la sociedad», esa es la sociedad a la que se referían. Esa fue también la razón por la que las élites guatemaltecas, dispuestas detrás del presidente Jimmy Morales, habían expulsado previamente a la CICIG del país, aunque con el apoyo de republicanos como el senador Marco Rubio y de la Administración Trump. El crimen organizado, especialmente los grupos narco, tienen a las instituciones guatemaltecas en sus garras, pero eso es solo porque las élites económicas más poderosas de Guatemala, CACIF, se lo permiten, de la misma manera que durante tantos años permitió que los militares se enriquecieran mientras cumplían con su deber principal de proteger los intereses económicos y políticos de las élites. CACIF es el único partido político «de facto» en un estado guatemalteco esencialmente de partido único que usa máscaras intercambiables, decidiendo qué partidos políticos y candidatos pueden representarlo, y cuáles deben ser expulsados, desacreditados, encarcelados o aplastados. Según Juan Francisco Sandoval, esa relación es la que la Administración Biden no quiere alterar. Me dijo que CACIF es el verdadero instigador detrás de «lo que está viviendo el país, que es hacer que el sistema de justicia funcione ahora como una herramienta de venganza contra la CICIG y aquellos que querían abrir casos sobre el financiamiento ilegal de elecciones», ya sea de partidos políticos o de jueces a tribunales superiores. «Y Estados Unidos no se va a meter con CACIF», dijo, «porque siempre han respetado esos intereses económicos». Esta es una situación que probablemente incluso empeore en un futuro cercano si las mayorías republicanas retoman el Congreso de los Estados Unidos, donde las acusaciones de Guatemala que equiparan a jueces y fiscales anticorrupción con revolucionarios y terroristas marxistas -—retórica que ya es la rutina diaria en Guatemala— seguramente encontrarán apasionadas cajas de resonancia.

Consuelo Porras se postuló para la reelección como la máxima funcionaria de justicia de Guatemala, a pesar de estar en la lista de funcionarios corruptos a los que no se les permite la entrada al país de su principal y más poderoso aliado. Eso parece importar poco a la élite política gobernante de Guatemala, incluso menos que el escándalo tan publicitado con respecto a las acusaciones de que Porras plagió su tesis de la facultad de derecho: ha prometido emprender acciones legales contra cualquier funcionario que se atreva a investigar esa presunta malversación.

El 12 de mayo, a medida que crecía el suspenso sobre quién sería la próxima fiscal general de Guatemala, Giammattei se burló públicamente de los jueces y fiscales guatemaltecos exiliados por su gobierno, dijo que «fueron los más corruptos de este país. Esos grandes paladines de la justicia huyeron cuando salieron las órdenes de captura. En otra nación los consideran héroes, cuando la realidad es que podemos demostrar la corrupción de la que ellos eran parte». Valga decir que ni el presidente, ni nadie más, ofreció ninguna prueba de esa supuesta «gran corrupción». Continuó la diatriba con una alusión a la Lista Engel, que reclamó «no vale nada», e ingeniosamente anunció que iba a hacer su propia Lista de Zopilotes de «los enemigos de Guatemala».

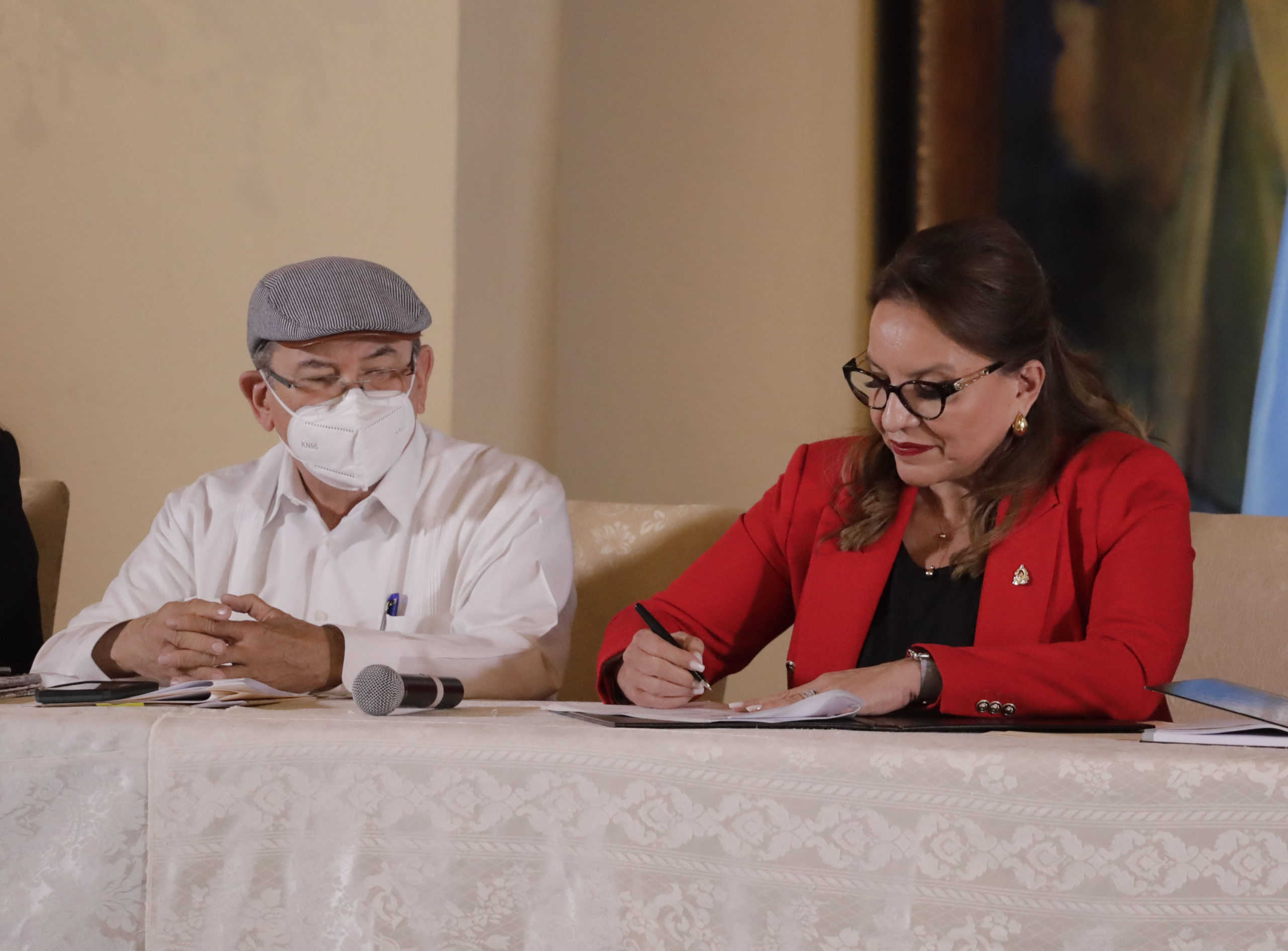

Tres días después, se enviaron invitaciones exclusivas para asistir a la ceremonia al día siguiente, 16 de mayo, en el Palacio Nacional de la Cultura, en la que el presidente finalmente iba a revelar su elección para fiscal general. Se requiere vestimenta formal. El evento, boicoteado por la mayor parte del cuerpo diplomático, resultó ser el equivalente a una renovación de votos —una renovación de votos de impunidad en lugar de unos de matrimonio— entre el presidente y la fiscal general Consuelo Porras, cada uno con un pie firmemente plantado en la cola bien machucada del otro, porque ahora cada uno tiene mucho que temer del otro.

El Departamento de Estado de Estados Unidos respondió rápidamente designando oficialmente como «actor corrupto» a la fiscal general Porras «debido a su participación en corrupción significativa». En una declaración el secretario de Estado Anthony Blinken dijo: «La re-nominación de la fiscal general Porras hoy socava profundamente la confianza en el compromiso de Guatemala para combatir la corrupción y fortalecer el Estado de derecho». Pero a mí me pareció, al menos, una respuesta débil e hipócrita declarar a Porras un «actor corrupto» pero no al presidente flagrantemente corrupto que, para protegerse, simplemente la volvió a nombrar.

*El presidente, Alejandro Giammattei, niega todas las acusaciones