Texto: Leticia de Oyuela

Ilustración: Pixabay

Parada en la popa de la pequeña goleta Camille, Ángela Ardón miraba la espuma blanca de la quilla que partía el agua en dos, como haciendo un surco profundo. Sentía que su corazón también estaba partido por el surco de la desesperanza y, sobre todo, por lo que ella creía que era el desamor. Era el tercer día de viaje desde el puerto de San José de Guatemala y, prácticamente, no habían visto tierra hasta esa mañana en que el Golfo abrió sus puertas, mostrando aquel esplendor de islas pequeñas cubiertas por una vegetación abundante, que daban la impresión de no ser habitadas más que por bandadas de pájaros que trinaban y piaban alternativamente, desmemoriados, asustados por el cruce de la goleta.

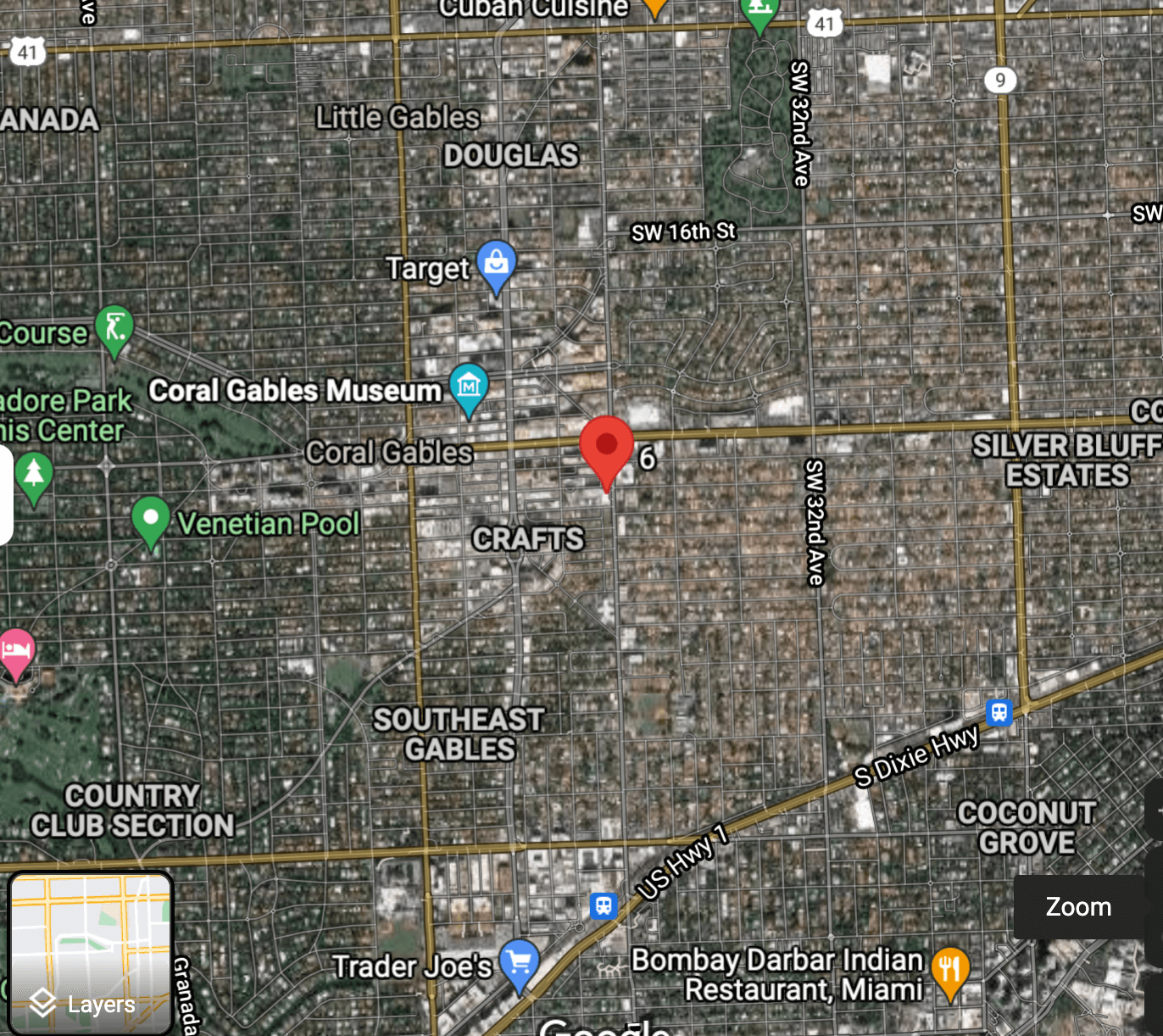

El piloto dejó escapar el vapor y el vigía gritó: «Tierra a la vista». El elegante gringo, comandante de la nave, dijo por el altavoz en inglés y en español: «Señores, bienvenidos al Puerto de Amapala». Ángela vio con deleite la pequeña población, limpia como una taza de plata en medio de una eclosión de palmeras, cuyos penachos danzaban al ritmo de un acompasado vientecillo que, como un gran abanico, trasladaba la brisa marina hasta el cálido interior de las casas.

Desembarcaron —ella y sus dos tías— y al momento estaban en la guardatura marítima, un edificio con evocación del neoclásico. Ostentaba, orgulloso, en su frontispicio triangular, el escudo de armas de Honduras realizado primorosamente en yesería. Le sorprendió la cantidad de europeos, en su mayoría residentes en la isla, más otra cantidad que desembarcaban en ella como destino final. Ellas pernoctarían en la casa de una antigua amiga, doña Rosa de Abadie. Estaban un poco desconcertadas, cuando un joven de unos treinta y cinco años, enfundado en una pulcra camisa blanca y con ligueros en los brazos, visera verde y un lápiz detrás de la oreja (el aspecto típico del oficinista), las saludó presentándose como el contador vista de la aduana. Les explicó que ya había desembarcado su equipaje y que aprovecharan la carreta que las conduciría a la casa de doña Rosa, que estaba bastante lejos de la guardatura.

Así fue como conoció a Matías López. Era prematuramente viudo, oriundo de Choluteca y daba el aspecto de ser persona seria y sumamente razonable, simpático y respetuoso. En los tres días transcurridos en la isla, le hizo a Ángela la corte con total claridad y decoro. El fin de semana fueron al baile, que ofrecía el capitán de la Camille, donde disfrutó con extrañeza el volver a vivir un cortejo amoroso, después de los cinco años vividos en Guatemala, en el recuerdo perpetuo de aquel gran amor. Ella lo consideraba ingrato, por el desmemoriado aquel que, después de los conflictos habidos con su familia, parecía no haber tenido interés en comunicarse con ella. Ni una carta, ni una letra, ni un mensaje.

Mientras danzaba en los brazos del joven Matías, ella se entregaba a sus recuerdos y a la nostalgia aromada de aquello que pudo ser y nunca fue. Recordaba con un dolor interno la rebelión que le provocaron tantos problemas con sus tías, cuando las desafió, negándose a realizar la boda que ellas le habían negociado con aquel rico olanchano. En su alma, aún quedaba la herida del desprecio y la prepotencia de la familia cuando, sin pensarlo, la obligaron a llegar hasta el altar con aquel doctor olanchano, que la obligó al pie del altar y delante de lo mejor de la sociedad tegucigalpense, a decir en voz alta y clara: «No acepto», ante el requerimiento del sacerdote que le pedía la aceptación matrimonial.

El escándalo subsiguiente que destruyó la ceremonia -tan perfectamente planificada por las tías-, el susto del sacrilegio cometido con esa negativa directa, pero ya anunciada, dejaron en su alma aquel recuerdo confuso en el que meditó durante años. Creía haber visto rotos los floreros de cristal y las flores desparramadas mezcladas con el agua ya siendo marchitas, en el suelo. Ese vago recuerdo había dejado en ella y, sobre todo, en su espíritu, una sensación destructiva en la que pervivía el atropellamiento y la confusión de los invitados, que salían de una boda que no se había realizado.

Un fuerte escalofrío le recorría la espalda con ese recuerdo terrible: la rabia y la indignación del potentado olanchano, que acusaba en voz alta a las tías de no sé cuántas cosas. El desmayo de Mamachús (así llamaba ella a la tía mayor], la cantidad de damas y damiselas que se agruparon en torno a ella ofreciéndole las sales para revivirla. Vagamente, recordó en ese momento que la mejor forma de revivir a Mamachús era aflojándole el corsé, pero ella estaba petrificada, asombrada de su propia acción y, aunque hubiera querido, no habría podido articular palabra alguna.

Su amor por Rafael había nacido con ímpetu en su corazón virgen, desde el día que lo conoció, cuando llegó como maestro suplente de Matemática al colegio de las tías donde ella, además de ser alumna, pagaba su beca como maestra de kínder. Fue lo que la gente llama «amor a primera vista». Por razón de sus obligaciones, generalmente ella llegaba tarde a clases y se sentaba al final del salón. Ese día Rafael estaba al lado del pizarrón y posiblemente ya se había presentado, pero se calló cuando ella entró. Estaba acostumbrada a que siempre le llamaran la atención por ser la última en entrar; se hizo un minuto de silencio, en el que él la quedó viendo con aquellos grandes ojos, apasionados, fogosos, que relumbraban como estrellas fijas. Ella sintió esa mirada envolvente y empezó a notar que la conducta de ambos no era normal; que a partir de los cruces de miradas, había surgido una especie de complicidad, por algo que estaba pasando y aún no estaba dicho.

Para colmo de males, Rafael empezó a hacer cierto alarde del privilegio que le tenía. La llamaba más veces al pizarrón a desarrollar teoremas que le causaban problemas, lo que la obligaba a estudiar más. Ello significaba dormir menos, porque su jornada en el colegio era polivalente. Además de dar clases a los párvulos, tocar el piano, cantar con ellos y entretenerlos, por las noches hacía la inspección en el internado. Lo hacía con gusto, porque su presencia rompía la terrible austeridad impuesta por las tías. Ella, por su edad, conversaba con las chicas e, inclusive, les recomendaba uno que otro libro. Ellas a su vez, le contaban lo que habían hecho los fines de semana con sus padres, le daban las crónicas de los paseos, descargaban sus ilusiones informando, además, de lo que transcurría en los bandos políticos. Recibía de ellas las noticias de los jóvenes de buenas familias que regresaban de Europa o de los Estados Unidos y que eran los buenos partidos que se ofertaban para los círculos en que ellas se movían. Recordaba con ternura a todas aquellas niñas adolescentes, hijas de los poderosos o ricos de la época, a quienes consoló y a quienes escuchó sus cuitas de amor, las frustraciones continuadas por amores fallidos, los pétreos tabúes que la sociedad había elaborado como autodefensa.

Su amor por Rafael se convirtió en un amor epistolar. Ella colocaba bajo la mesa de la cátedra todos los días una carta de amor y él le dejaba una bajo el secante de su pupitre. Era toda una ceremonia de complicidad mutua, que llegaba al borde de lo cultual. Ella ocultaba la carta de amor en el pecho, donde dormía algunas horas, palpitante, quemante, calorizadora, hasta encontrar el momento perfecto de soledad para leerla con avidez, con deleite. Aquellas palabras de amor se fueron convirtiendo en el punto central de su vida, en algo propio, en lo exclusivo, en lo no compartido, en lo que es solo un secreto de dos.

Hasta que llegó el día de la definición, cuando sus tías la llamaron al salón para presentarle al doctor Díaz, como el pretendiente escogido y seleccionado para ella. El sermón de Mamachús que la china y la rechina, que recuerde que ella es una «protegida», huérfana sin fortuna. Le explicaron que el Dr. Díaz es un hombre de inmensa fortuna, que desgraciadamente se tendría que ir a vivir a Juticalpa, pero que si ella quería podrían abrir una casa en Tegucigalpa para pasar temporadas, a fin de que pudiera continuar su vida social. En aquel discurso contradictorio, Mamachús se dirigió al Dr. Díaz y le explicó: «La niña ha sido formada por esta casa, casa ejemplar, como usted ya sabe; además de graduarse el próximo año como maestra auxiliar, sabe perfectamente manejar un hogar». Y después enfatizó: «Ahora bien, ella no es cocinera, pero sabe mandar a una cocinera y preparar un menú a la altura de las circunstancias».

Allí fue donde Ángela destapó su amor por Rafael; entre llanto e hipos, contó el año y medio transcurrido en la esperanza de concretar ese amor y, naturalmente, Mamachús se desmayó. Después se enteró de que Rafael había sido despedido del colegio y no lo vio más. Gracias a un amigo supo de él; recibió una carta que, desgraciadamente, fue interceptada por Mamachús, quien la obligó a aguantar un «consejo de familia», donde estuvieron los viejos tíos don Salustio y don Ponciano y su hermano mayor, Chico María (a quien escuchó con sorna su posición moralista porque nadie, mejor que ella, sabía de la «queridita» que tenía en el barrio La Fuente, de cuya casa salía directamente en la mañana para ir a la primera misa).

La decisión de la familia fue inapelable. Todos decretaron que habría boda. El tiempo que transcurrió para la fecha fijada la pasó encerrada en su habitación, mientras recibía las visitas de la modista que preparó el ajuar, el vestido de novia, los vestidos de las damas de honor que las tías eligieron, y toda esa visión ritual de una boda digna de una hija de familia. Nadie escuchó ni quiso escuchar la promesa interna que se había hecho: que en el altar, frente al cura, diría que no aceptaba como esposo al Dr. Díaz.

Un día antes de la boda, llevaron a monseñor Vigil para que la confesara y a quien no le confesó nada, pero le advirtió que iba a decir «no» en la iglesia. Escuchó en el pasillo cuando Monseñor explicó a las tías: «La niña está en plena etapa de rebeldía… pero como es inteligente, se plegará a las circunstancias».

Después del escándalo de la boda fracasada por su negativa, caminó y descaminó la calle de la amargura. Tres meses de absoluto encierro e incomunicación, en medio de una fuerte crisis política que trajo consigo el cierre del colegio. Por esa razón le ordenaron que acompañara a Mamachús, que se iba a vivir a Guatemala. Era la forma en que la familia, «generosamente», le ofrendaba su perdón, a cambio de que cuidara a la pobre vieja, tan enferma y disminuida a raíz del escándalo que ella había protagonizado. Había puesto en evidencia a toda la familia y, sobre todo, en la mira de la venganza del Dr. Díaz, que si bien es cierto nunca se dio, reposaba como una amenaza, como una espada de Damocles en la conciencia de las tías, líderes de la familia.

Guatemala se apoderó de ella. Fueron cinco años en los que vio otro aspecto de la vida, centrada en la realización profesional. Gracias a un sistema social más ideologizado, Guatemala era más proclive a una convivencia verdaderamente liberal, buscando un clima de orden y progreso, ya que aún resonaba la herencia de los reformadores. Ayudaba a la tía con un pequeño colegio de señoritas, muy exclusivo. Ella ya estaba vieja y la sociedad que fundaron incluía una maestra francesa, madame Claire Leroux, que instruía en cursos de refinamiento. Es decir, maneras, protocolos y trato social. Era interesante ver cómo las mujeres guatemaltecas eran más evolucionadas que las hondureñas, pero al mismo tiempo, más frívolas en ver el mundo. Eran muy superficiales y muy pagadas de su clase y, sobre todo, muy apegadas al poder.

A pesar de su circulación social y su éxito, en el que no le faltaron pretendientes, seguía pensando en Rafael, hasta que su recuerdo se convirtió en una cicatriz, de vez en cuando dolorosa, porque la hizo pensar y repensar en las virtudes del desengaño. Porque el desengaño como el dolor, es una escuela capaz de enseñar cómo se debe vivir y cómo se marcan los caminos para aprender a vivir. Aunque nunca lamentó haberle dicho «no» al Dr. Díaz, ahora lo consideraba como una rebelión solitaria e inútil porque, en el tras-fondo de esto, estaba el desapego y olvido en el que Rafael la había dejado.

Y luego adquirió el vicio de caminar a pie, solitaria, por la Avenida Reforma. Disfrutaba de su soledad porque había descubierto que esta es una gran compañera, que hay momentos en la vida que es mejor cultivar la soledad y no tenerla como enemiga, porque como enemiga es mala consejera. Cuidada con ternura es cariñosa, generosa y maestra que enseña lo importante que es hablar con uno mismo.

Ahora se veía bailando como si nada con este hombre, bastante maduro, muy solitario en la ingrimitud de su temprana viudez, ofreciéndole ese cariño suave, lleno de ternura, sin estridencias ni complicaciones. Lo miraba con ojo crítico cuando él, entusiasmado, hablaba de sus proyectos futuros, que incluían dejar la aduana de Amapala para dedicarse al comercio, como administrador de la Casa Siercke y de trabajar una hacienda que había heredado de su madre en Choluteca. Le brillaban los ojos y ese brillo se extendía hacia una que otra hebra plateada que le daba interesantes tonos a su cabello, rigurosamente cortado a la manera alemana. Siempre pulcro, su presencia era un desafío al calor del ambiente. Sintió que le gustaba ese aroma que exhalaba, mezcla de lavanda y tabaco, aquella serena tranquilidad en el habla y, sobre todo, la sensación protectora que le brindaba en el momento del acercamiento.

Las tías y sus amigas, las Abadie, se emocionaron cuando se enteraron de que ella le había dado a Matías un apresurado sí y soltaron la veta casamentera que, para ellas, era una excitante visión de la vida. Entonces se dedicaron a preparar la boda. Nunca pensaron en la existencia de la vieja cicatriz y contaron a Matías todo el embrollo. Entre todas decidieron que no se casaría en Tegucigalpa para no recordarle al público la vieja afrenta social. Ellas aducían que toda la ciudad recordaba el escándalo de la boda fallida, razón por la cual decidieron realizarla en Pespire, en casa de la familia Molina, y en una pequeña iglesia que acababan de remozar, con cúpula herreriana. Era una época en la que todo pueblo que se respetara, debía tener una iglesia con cúpula, que era un indicativo de categoría social. Así fue cómo, el 12 de mayo de 1905, Ángela estuvo nuevamente frente al altar en circunstancias diferentes.

Sintió en la iglesia un cariño que se reflejaba en los detalles; las rosas blancas que la adornaban, proclamaban en su aroma una especie de devota tranquilidad. Sentía que todo era como el espíritu de Matías, que se derramaba allí con su sereno afecto y su tranquilidad. El séquito incluía a algunos de los alemanes y de los amigos residentes en Amapala. La pequeña ciudad era limpia y organizada. Las tías, exultantes, le pidieron, no sin demostrar cierto temor, que esta vez hiciera una confesión verdadera y que, sobre todo, le explicara a su novio todo su pasado, jurándole, además, amor «para que no hubiera una nube en la futura relación». Dentro de ella pensaba qué más podía contarle a Matías de lo que ellas ya le habían contado previamente.

Llegó por fin el día de la boda. Por la mañana, las tías le entregaron un paquete en un sobre cerrado. Al palparlo sintió que eran papeles y, en el fondo, pensó que podía ser el famoso testamento perdido de su padre, razón por la cual no lo abrió. Pensó entregárselo a Matías, en la idea de que, desde entonces, él fuera su administrador y albacea.

Ese día, la pequeña población amaneció como lavada por la lluvia de la noche anterior; parecía que la lluvia había sido benefactora, rompiendo con su frescor el temperamento histérico del verano. Pensó, agradecida con la vida, que es posible que el sermón de la montaña haya sido pronunciado después de una lluvia, como ejemplo paradigmático de cómo la calma retorna después de la tempestad. En su caso, la tempestad era la de su alma que, por fin, encontraría en Matías, su esposo, la ambición de toda mujer: tener el derecho a ser ella misma, a tener una familia y un hogar en el espacio del respeto mutuo.

Sintiéndose bella como nunca y ligera de espíritu, escuchó con mucha atención la ceremonia religiosa. Todo le pareció grato y emocionante; una gran ternura la embargaba de solo pensar que ella iba derecho a ese oasis de paz, que ya nunca su alma se turbaría. Los azahares puestos en su cabello, por las amigas de la maestra Soledad, derramaban sobre su rostro cierta ternura nostálgica.

Salió de la iglesia como nimbada del brazo de Matías y el órgano, con sus notas, parecía acompañar dulcemente esa emoción. Al pisar el empedrado de la calle y sentir a todas las jóvenes que lanzaban pétalos de rosa sobre ambos, escuchó el ruido de un cohete lanzado al aire y el apresurado trote de un caballo sobre el pavimento. Alzó la vista y vio frente a ella un jinete, cuyo caballo se detuvo en seco alzando las patas delanteras. Sintió que un rayo había caído a sus pies al reconocer que el jinete era Rafael, el mismo Rafael, cuyo rostro tenía impreso en el fragmento de su memoria indeleble y aún vivo.

Hizo pucheros, sintió una extraña vibración en su rostro y se puso a llorar. Mientras tanto, el jinete dio vuelta en redondo y volvió a tomar el camino a galope abierto hacia la calle que conduce al mar. Todo mundo la abrazó en silencio y la maestra Sole se acercó al oído y musitó: «Calla, calla, no seas novia llorona, que eso trae mala suerte».

Después de la boda, al día siguiente y cumplidas las velaciones mandadas por la Santa Madre Iglesia, Ángela cabalgó al lado de su marido por la vía que conduce hacia Choluteca. Embargada en la profundidad de tratar de descifrar cuáles eran los signos que marcaban su destino, recordó una frase de un sereno que abría la puerta de su casa en Guatemala y que decía: «No llores por aquello que no tiene remedio».

Tres días más tarde abrió el sobre que le habían entregado las tías y descubrió, amarradas, con una cinta azul, las ochenta cartas de amor que Rafael le había escrito en todo el tiempo que ella permaneció en Guatemala y que, en su contexto, eran la prueba permanente de su amor y de su fidelidad. Las leyó y las releyó en la primera semana de su luna de miel, ya dedicada, con voluntad férrea, a tener un hogar. Ese día las introdujo en el fuego, inmóvil sin moverse, hasta que se convirtieron en cenizas blanquecinas. Suspirando, secó sus lágrimas y exclamó: «Nunca me moriré de amor».

Este cuento forma parte del libro Cuentos Hondureños (Editorial Popular, 2005).