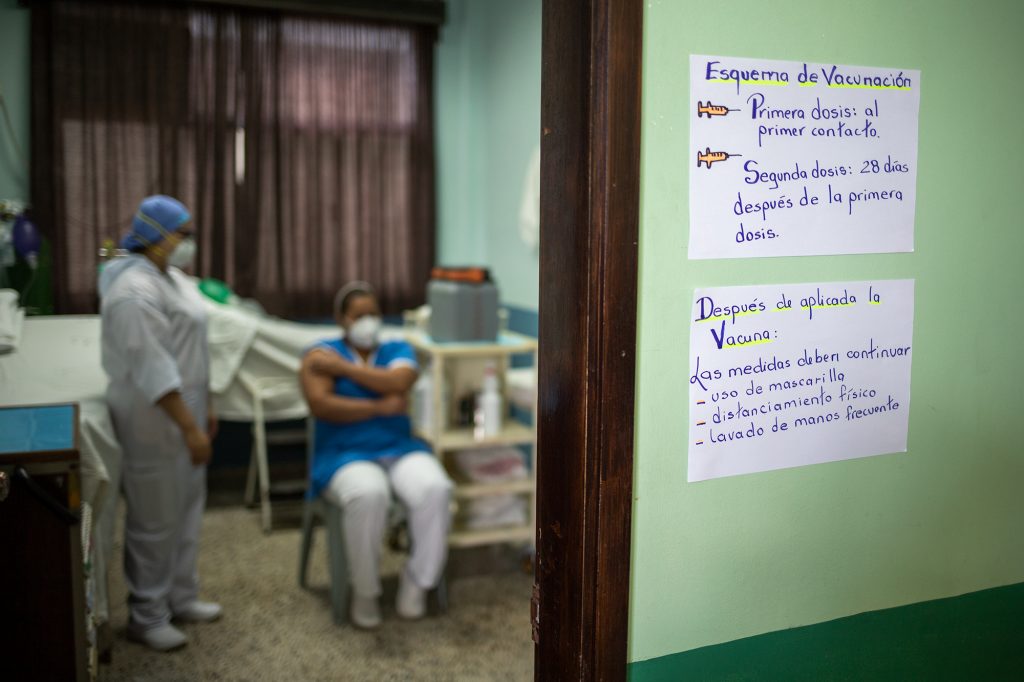

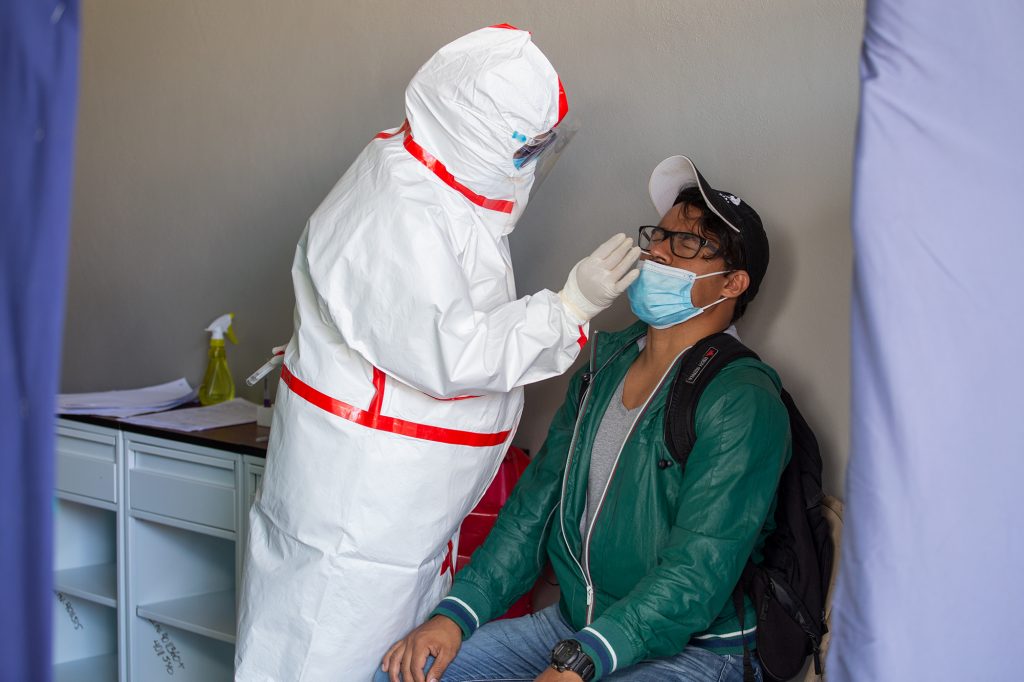

Mientras la población hondureña lucha contra la pandemia y espera la llegada de las vacunas anticovid, las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) se materializan en Roatán y Choloma, con miras a expandirse en la ciudad de La Ceiba.

Texto y fotografías: Lizz Raudales

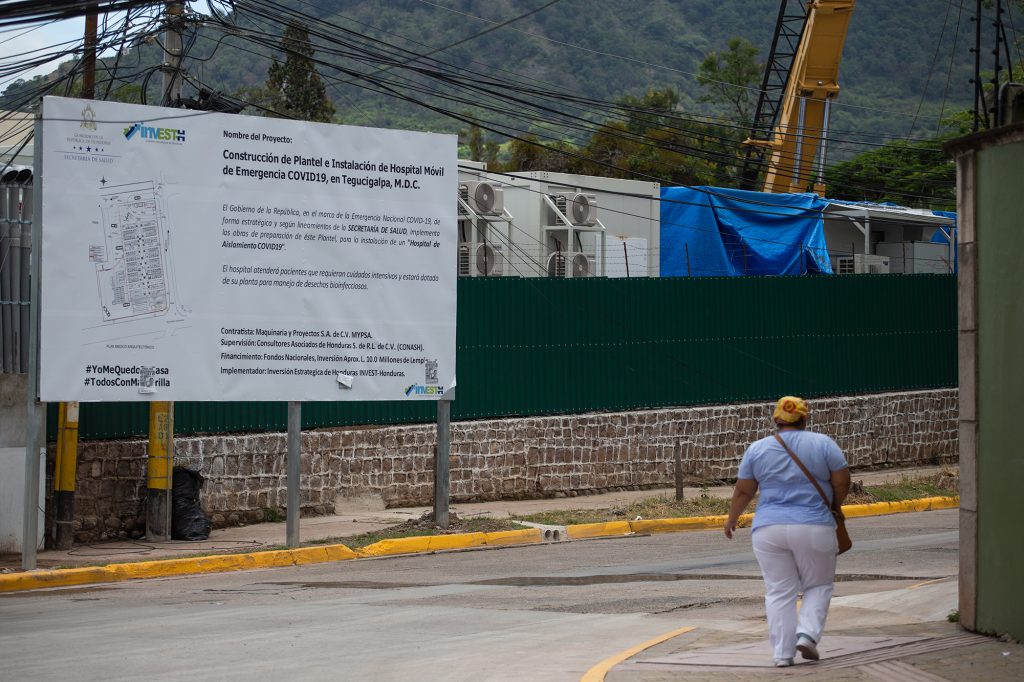

A nivel nacional, Choloma es el municipio que alberga mayor cantidad de maquilas y es una de las ciudades con más actividad económica, con mayores beneficios fiscales para ese tipo de industria. Ahora, además de tener Zonas Industriales Libres (ZIP) como se le llama a los parques maquileros, también se está construyendo la primera Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

El proyecto denominado Ciudad Morazán, ubicado en Choloma, en el sector de la aldea Caraos, será una ZEDE que tendrá una zona industrial y una residencial, según la planificación de los inversionistas. Hasta ahora, se han construido bodegas de almacenamiento y se está desarrollando el complejo residencial donde habrá townhouses, cuya cuota mensual oscila entre los HNL 3000 (USD 125) y los apartamentos —denominados como studios— tendrán un costo mensual de HNL 2000 (USD 83), según su página web. Se estima que habrá alrededor de 70 apartamentos en un edificio de 4 plantas, que contará con locales comerciales.

Massimo Mazzone, empresario italiano radicado en Honduras es quien desarrolla este proyecto industrial y habitacional. En entrevista con este medio dijo que ha estado interesado en construir una charter city desde 2012, cuando el economista estadounidense Paul Romer dio a conocer esta idea que traería desarrollo socioeconómico a los países donde se materialicen. Mazzone explicó que en su ZEDE no está planificado vender casas, apartamentos o bodegas, el fin de Ciudad Morazán es alquilar bienes inmuebles a personas naturales y jurídicas que deseen establecerse en esta ZEDE y hacer negocios en ella.

Pero aunque la idea de Romer sea la base de quienes están desarrollando las ZEDE en Honduras, este académico ha dicho en reiteradas ocasiones que el proyecto en Honduras no es respaldado por su teoría ni por él. En el periódico El Faro en 2017 se publicó la respuesta que dio Romer al periodista Carlos Dada cuando le consultó sobre las ZEDE en Honduras: «Me he distanciado del proyecto (en Honduras) porque, la última vez que revisé, estaba yendo hacia una dirección que yo no apoyaba. Específicamente, temo que pueda ser utilizado de una manera que creo que es intolerable, como una vía para que un pequeño grupo de personas con acceso al poder en Honduras puedan distorsionar la voz democrática de manera indefinida».

En las últimas semanas, usuarios de Twitter han interactuando con el economista Paul Romer, quien introdujo la idea de las charter cities y ha expresado que, por falta de transparencia en los procesos, se retiró de los proyectos que se realizarían en Honduras. «He criticado repetidamente el modelo actual de ZEDE, que se introdujo mucho después de que cortara todos mis vínculos con el Gobierno de Honduras», dijo Romer, y continúa la publicación indicando que «desafortunadamente, hay una cantidad infinita de mentiras, incluida la mentira de que respaldo el sistema y los proyectos actuales».

I've repeatedly criticized current ZEDE model, which was introduced long after I cut all my ties to the government in Honduras.

— Paul Romer (@paulmromer) May 28, 2021

Unfortunately, there is an infinite supply of lies, including the lie that I back the current system and projects.

Contracorriente tuvo acceso al área en la que se está edificando Ciudad Morazán. El terreno de construcción comprende 24 hectáreas, que equivalen a 31.2 manzanas. Hasta el momento se han construido 4 bodegas de 100 metros cuadrados que se empezaron a alquilar desde finales de enero. Según Diego Zúniga, quien es parte del personal de Ciudad Morazán, se planifica construir entre 17 y 20 bodegas para almacenamiento de materiales industriales. La calle principal mide 700 metros, esta se conectará con calles secundarias para conducir al área residencial, comercial e industrial del proyecto. Zúniga explica que en lugar de una mediana en la calle principal, se construirá un carril para uso exclusivo de los ciclistas. En el proyecto ya se han instalado plataformas para instalar tanques de almacenamiento de agua, para una conexión directa a cada una de las casas y edificio de apartamentos.

Según la web de Ciudad Morazán, se planificaba entregar las primeras 100 unidades habitacionales en junio de este año, pero debido a las condiciones climatológicas de la región, han tenido un atraso.

Cuando se preguntó por el inicio de operaciones de la ZEDE, el encargado del proyecto comentó que se estima que el primer lote de 16 casas (8 viviendas a cada lado) estará finalizado en el mes de julio y estarán listas para ser habitadas. Cada una de estas edificaciones contará con un cuarto principal, un cuarto secundario, una cocina, un baño compartido, un patio con espacio y conexiones para pila y lavadora, también habrá una sala comedor que podrá ser utilizada al gusto de los habitantes. Mazzone indica que estos lotes habitacionales contarán con agua potable, la primera en Honduras que podrá ser consumida desde el grifo, además habrá electricidad y aire acondicionado, teniendo en cuenta el clima de la ciudad de Choloma.

Al consultar por los materiales de construcción utilizados para la edificación de las viviendas, Zúniga explicó que se está utilizando una tecnología nueva, si se compara con los materiales utilizados normalmente por empresas constructoras, y que se está usando poliestireno con el fin de construir casas más frescas, debido a la ubicación, y el proceso es menos tardado. El proyecto habitacional inició en abril con la adecuación del suelo, ya que es un terreno arenoso que complicaba la edificación de las casas.

Según Mazzone y Zúniga, ya hay personas interesadas en vivir en esta ZEDE y son personas que radican en zonas aledañas al proyecto. Incluso, Mazzone hizo mención de doña Rosa, una señora que empezó vendiendo refrescos y golosinas a los empleados de la construcción y ahora está alquilando un pequeño local en Ciudad Morazán por HNL 240 (USD 10) mensuales, actualmente tiene su local dentro del área de construcción y es considerada como la primera persona que puso su negocio en la ciudad modelo, en la página web hay una imagen del caso.

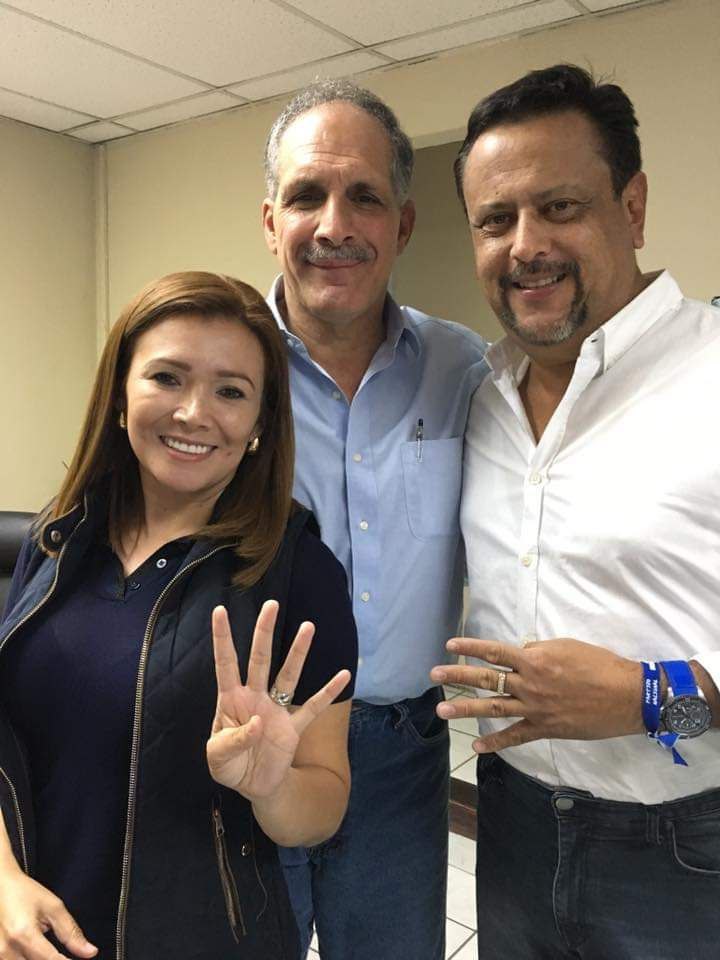

En entrevista de este medio con el empresario Massimo Mazzone (dueño del proyecto) y el abogado Carlos Fortín Lardizábal (secretario técnico de la ZEDE), Lardizábal comentó que desde que se inició el proyecto, han mantenido reuniones con el consejo permanente del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP) que está integrado por cinco personas de nacionalidad hondureña, de las cuales, solo cuatro han estado reuniéndose con él, menciona que sus conversaciones han sido con Octavio Sánchez, Ebal Díaz Lupián, Arnaldo Castillo y Carlos Pineda Pinel.

Las autoridades de este proyecto declararon que existe interés en la parte industrial, pero existen problemas con la parte de aduanas y exportación y eso les impide cerrar contratos. Hablan de «inversiones frescas», implicando que no se pueden iniciar industrias ya existentes dentro de la ZEDE, sino una empresa completamente nueva.

Cuando se consultó cuál es el objetivo de Ciudad Morazán, respondieron que se busca mejorar la situación de vida de la clase trabajadora habitante en el área de Choloma, considerando todos sus problemas socioeconómicos, la criminalidad y las condiciones de vida. Su población objetivo es mayoritariamente empleados de maquilas y madres solteras.

Fortín, el secretario técnico, aseguró: «como hondureño mi sueño es que las personas, mis compatriotas, en lugar de irse en una caravana hacia los Estados Unidos, hagan fila para trabajar y vivir en Ciudad Morazán o en ZEDE como esta, porque nuestro ideal es que hayan muchas ZEDE, pequeños pueblos de desarrollo para el país y que esto que nosotros estamos construyendo con mucha ilusión en Choloma, lo podamos hacer en diferentes partes del país con diferentes personas».

En cuanto a la problemática criminal que vive Choloma, Fortín Lardizábal respondió que existirá una policía interna dentro de Ciudad Morazán y el perímetro estará totalmente cercado. También se tiene pensado que los habitantes de Ciudad Morazán tengan una app que posea un «botón de pánico» para responder a cualquier emergencia que se tenga. Mazzone agregó que planean implementar un plan educativo, ya que la ZEDE contará con una escuela bilingüe cuyos costos serán bajos en comparación al costo de la educación privada y bilingüe a nivel nacional.

Mazzone es dueño de 3C Group, que incluye empresas como Cadmus Academies, Farmacias del Ahorro y proyectos de bienes raíces en la isla de Roatán.

En la página web de Ciudad Morazán se indica que este proyecto es desarrollado por una sociedad estadounidense llamada Overseas Real Estate LLC y los accionistas de la ZEDE son Massimo Mazzone y Guillermo Aguilar, quienes fundaron y dirigen la empresa Centro American Consulting & Capital, mejor conocida como 3C. Farmacias del Ahorro y Droguería Proconsumo son parte de las inversiones de esta empresa, al igual que proyectos habitacionales en la isla de Roatán.

El registro público de la ZEDE, muestra que hasta ahora, hay siete empresas inscritas para funcionar dentro de esta ciudad modelo. Entre estas destacan Logística Integrada, que está orientada a la industria médica y farmacéutica; Compañía Hídrica y Eléctrica de Ciudad Morazán, que brindará energía eléctrica y agua potable al proyecto; y Global Protect Security cuyo objetivo es brindar seguridad.

Massimo Mazzone declaró a este medio de comunicación, durante la reunión mantenida con él y con el secretario técnico, que «tenemos la oposición de muchos regidores, una señora nacionalista y otro señor de Libre, otra que es del Liberal. Y una vez que tuve personalmente la oportunidad de sentarme a mostrarle el proyecto, llevarlo al lugar y hablarle de cuánto rentamos, y en un caso, la señora nos ha pedido si puede venir a vivir ella, nosotros obviamente hemos dicho que sería un honor.»

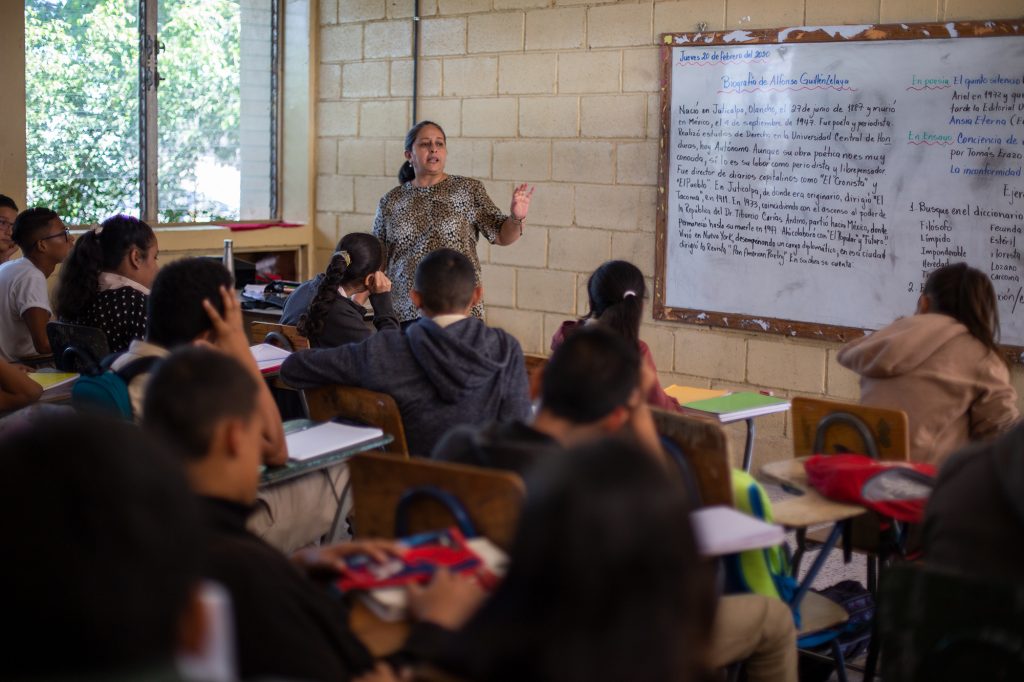

Contracorriente se comunicó con la profesora Marta Pineda, oriunda del municipio de Choloma, quien comenta que no hay una oposición así como en Islas de la Bahía. Pineda agregó que hace falta organización, pero que la población de la ciudad no siente amor por el lugar en el que viven, ya que «el 60% de la gente no es de acá y el 40% que sí es de Choloma no está interesada en el tema». La profesora menciona que debido a su profesión, ella enseña a sus alumnos a amar la patria que los vio nacer, pero si se permite este tipo de proyectos, queda en nada todo lo que se les enseña en las escuelas. A pesar de lo mencionado por la docente cholomeña, los pobladores de Roatán y de La Ceiba se oponen a cualquier proyecto de este tipo a nivel nacional, no solamente en sus territorios.

Reformas a la ley ZEDE

El pasado lunes 10 de mayo, el Poder Ejecutivo envió al hemiciclo legislativo un proyecto de ley cuyo objetivo es beneficiar a las ZEDE con una tasa cero, que implica una exoneración del pago de impuestos al país.

Este proyecto de ley fue emitido desde casa de gobierno, a través del oficio 144-2021 de la Ley para la Implementación y Operación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, y está relacionado con el pago de impuestos al Gobierno de Honduras y las compras a nivel nacional. La aprobación de esta ley y las reformas a la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económica se dieron mediante la sesión virtual en la que también se hizo una interpretación del artículo 6 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas.

El artículo sometido a interpretación indica que «la tasa general de impuesto es del 15 % sobre el valor de la base imponible de las importaciones o de la venta de bienes y servicios sujetos al mismo».

La iniciativa presentada por Ebal Díaz Lupián —quien según el diario oficial La Gaceta, es miembro del CAMP— indica textualmente: «En el sentido que la tasa cero es la única tarifa impositiva que corresponde aplicar al párrafo tercero del artículo 32 de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), para determinar los tributos correspondientes en la compra o adquisición de insumos, bienes o servicios en el mercado nacional que son incorporados o utilizados en la producción de bienes o servicios exportados por las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), cuando el productor sea el mismo exportador o el bien o servicio sea producido o prestado por un tercero que forme parte esencial de la cadena de valor de los bienes o servicios exportados por las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE)».

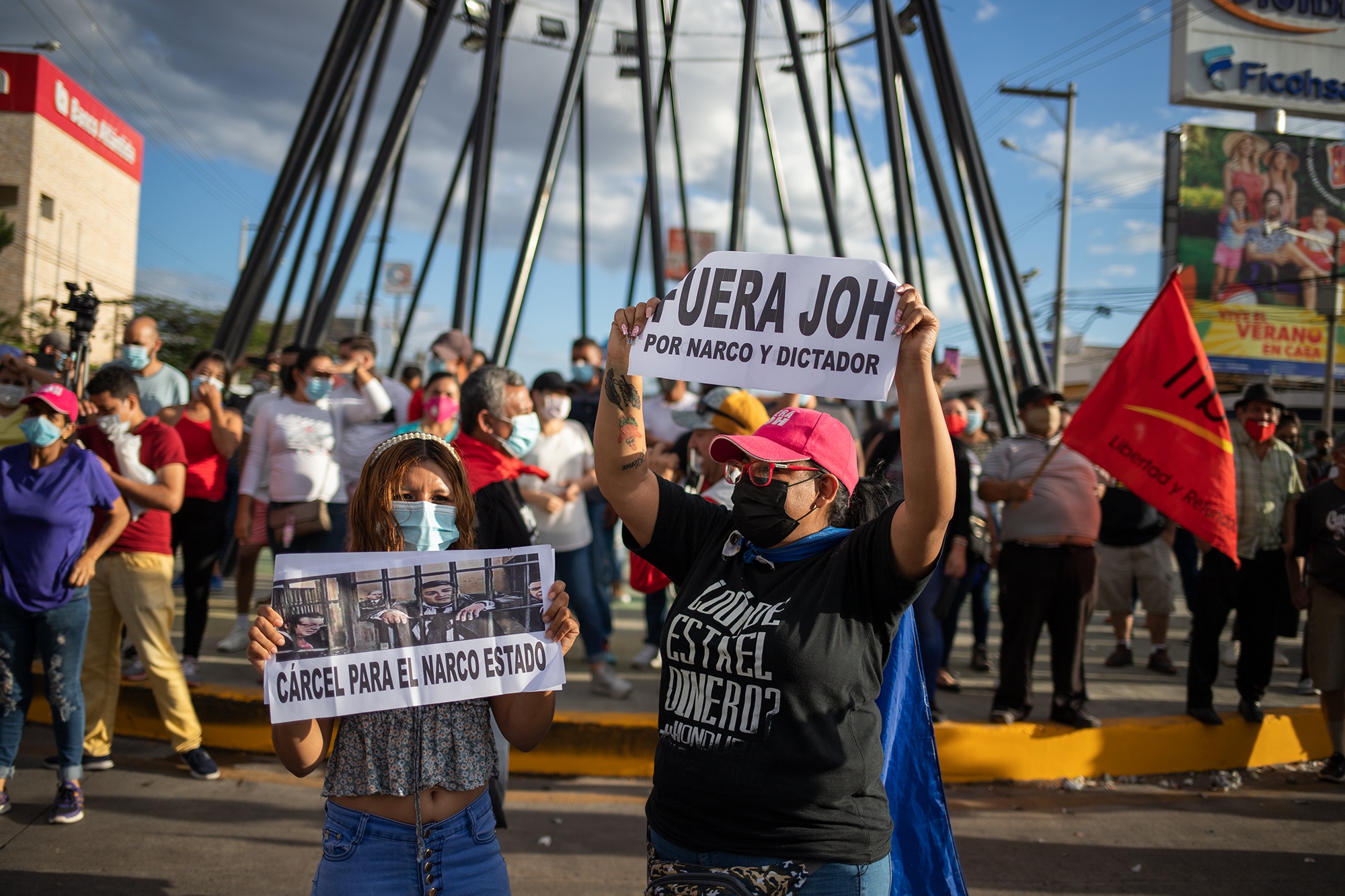

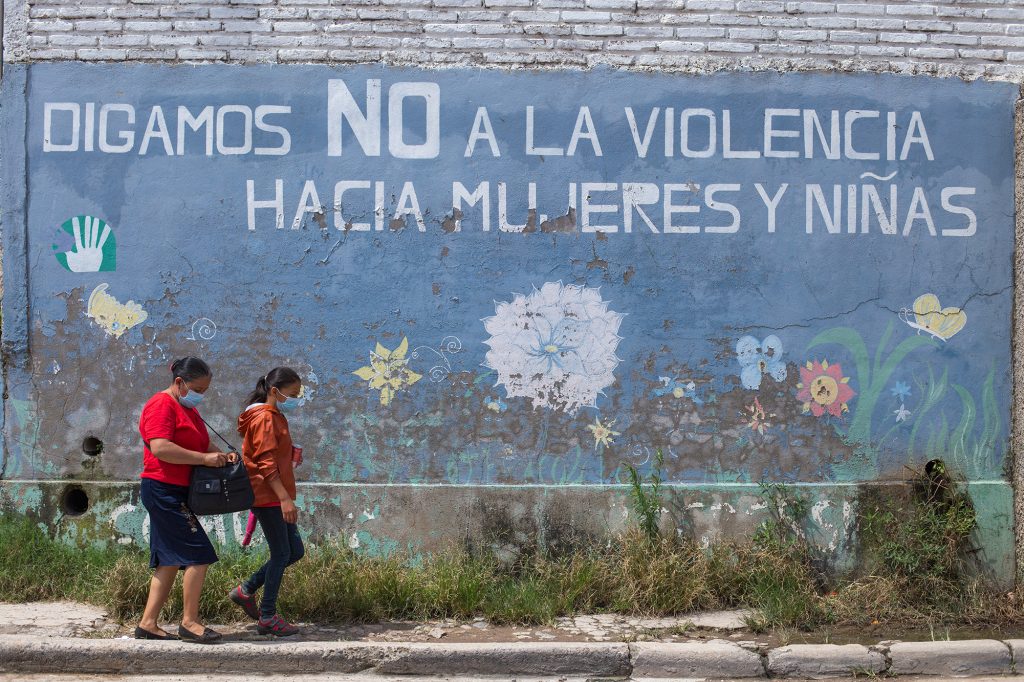

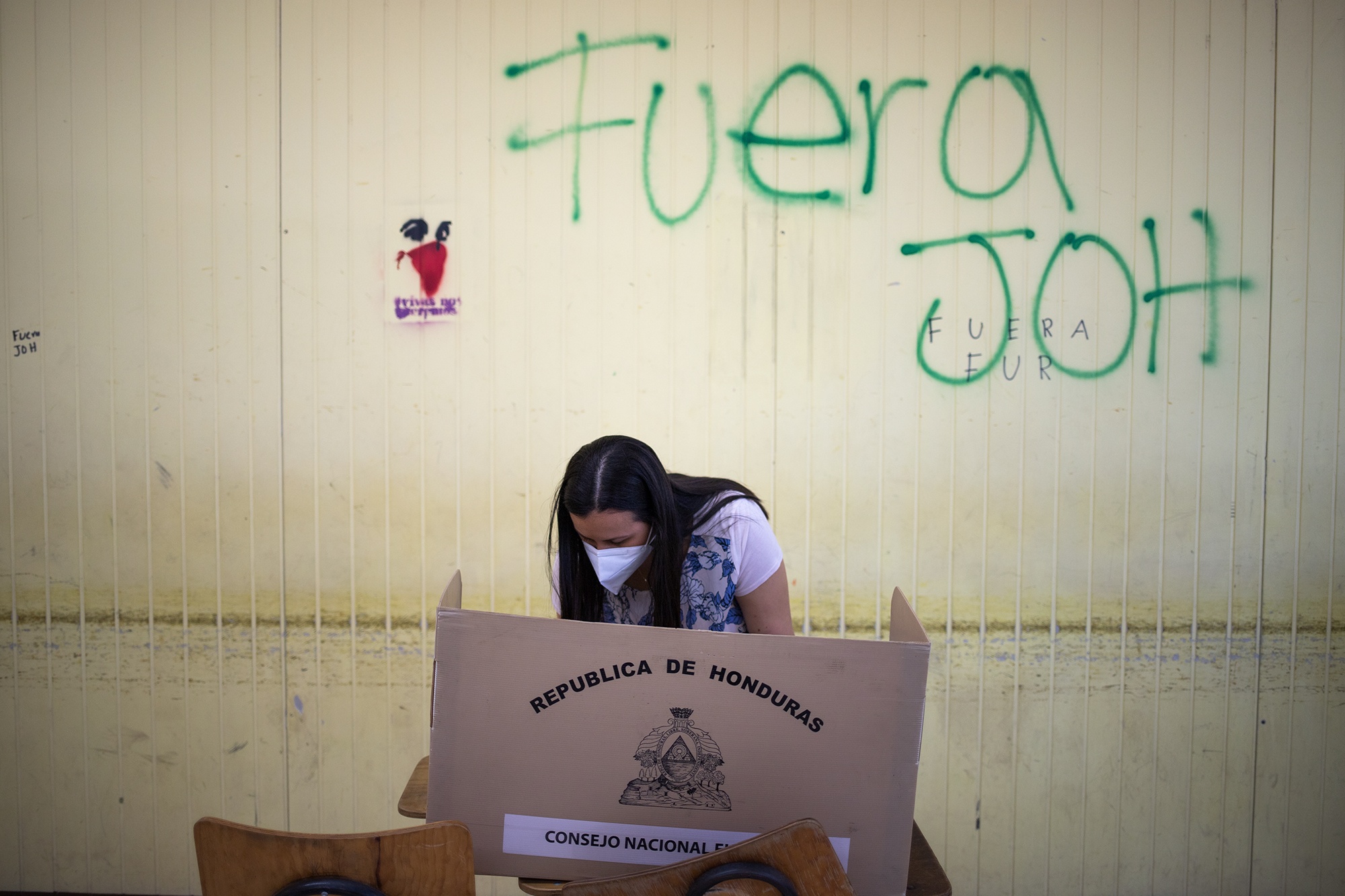

Honduras no está a la venta

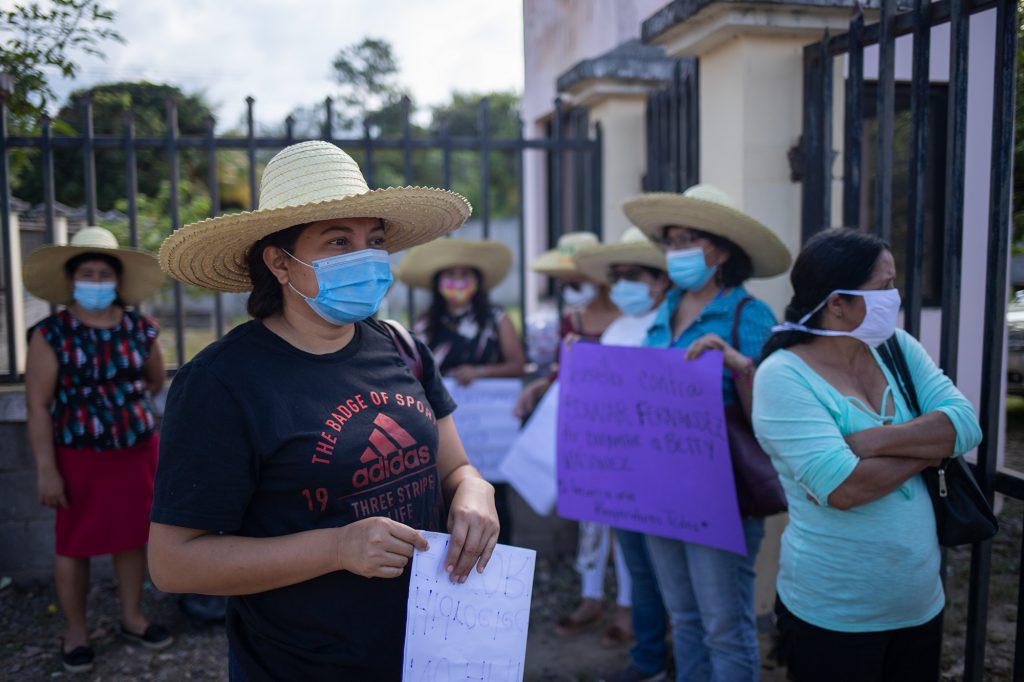

El pasado 18 de mayo inició la campaña Honduras No Está a la Venta, cuyo objetivo es la concientización de la población hondureña para detener «la violación de derechos humanos». La iniciativa ciudadana nace desde Roatán, Islas de la Bahía, territorio donde se está instalando otra ZEDE.

La creación de esta campaña es a raíz de la reciente expansión de las ZEDE que esperan a materializarse en Honduras. Hasta ahora, se sabe de Honduras Próspera en Roatán, Islas de la Bahía, que también incluye la adhesión del Puerto de Satuyé, en La Ceiba, Atlántida, y Ciudad Morazán en Choloma, Cortés. Además, en línea se encuentra información de Mariposa, idea de una pareja de esposos que busca crear una ZEDE enfocada en dar una mejor calidad de vida a través de la práctica de la homeopatía y otros métodos naturales.

La página web de Mariposa dice: «El objetivo de nuestro proyecto es crear una ciudad nueva que brinde la más alta calidad de vida a través de un sistema policéntrico de gobernanza. Elegimos nombrar nuestra ciudad de inicio Mariposa porque una mariposa es un símbolo poderoso que representa resistencia, cambio, esperanza y vida». Agregan que la creación de la página es para atraer residentes, miembros del equipo de trabajo e inversionistas interesados en traer sus empresas a esta ciudad «cerca del mar Caribe, con playas limpias», comentario que ha hecho creer que será edificada en uno de los municipios de Islas de la Bahía.

Recientemente se ha hablado de la materialización de otra ZEDE, esta vez en la zona sur del país. Medios de comunicación nacionales dieron a conocer que se trataría del parque agroindustrial más grande de Centroamérica. A esta información se suma la reciente creación de ZEDE Orquídea, de la que aún se desconoce el objetivo y la ubicación geográfica donde será construida, pero documentos muestran que el secretario técnico de este proyecto es Guillermo Peña Panting, conocido por la creación de la Fundación Eléutera, organización sin fines de lucro radicada en la capital industrial del país y por ser el director del Operador del Sistema (ODS), ente que garantiza la seguridad y continuidad del suministro eléctrico y la correcta coordinación del sistema de generación y transmisión al mínimo costo para el conjunto de operaciones del mercado eléctrico. Este medio de comunicación hizo lo posible por contactarse con Peña Panting, pero no se obtuvo respuesta alguna.

«Esta es una ley que atenta contra la seguridad ciudadana, que atenta contra la soberanía nacional, el medio ambiente, el desarrollo ecológico que hemos tenido, la protección a nuestros recursos naturales y creo que es un insulto para cada hondureño, y en este momento, específicamente para los isleños», aseguró Rosa Danelia Hendrix, presidenta de la Federación de Patronatos de Islas de la Bahía, en la conferencia de prensa brindada por la organización el 20 de mayo en la ciudad capital.

Esta iniciativa fue creada con el objetivo de defender los derechos humanos, el territorio nacional y el medio ambiente. A través de esta campaña buscan dar a conocer la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico.

Para el abogado Óscar Hendrix, la creación de una ZEDE y el proceso de adhesión a una de estas son una aberración y va en contra de los requisitos necesarios para la creación de un municipio, incluso, estos procesos son lo contrario si se comparan con las zonas francas. «Para crear un nuevo municipio se necesitan 40 kilómetros de territorio contiguo. Si se va a desmembrar de un municipio ya existente, se solicita que no ponga en peligro a la población ni al balance presupuestario de la municipalidad», explica Hendrix, ya que menciona que en la reforma realizada por el Congreso Nacional, se equipara a la ZEDE como un municipio.

El abogado que también lucha por la defensa del territorio explica que las zonas francas tienen un solo territorio determinado y definido, a diferencia de las ZEDE, en las que se pueden adherir partes de un municipio o de un departamento totalmente distinto e ir «pedaceando el país», refiriéndose a la adhesión del Puerto de Satuyé, que está ubicado en La Ceiba, Atlántida, a la ZEDE Próspera. Hendrix compara la situación del Puerto de Satuyé con la adhesión de la isla de Santa Elena, que iba a ser un proyecto de desarrollo educativo que formaría parte de Próspera, pero finalmente no se concretó.

Recomendamos escuchar: Zedes o ciudades libres en Honduras: la tercera es la vencida

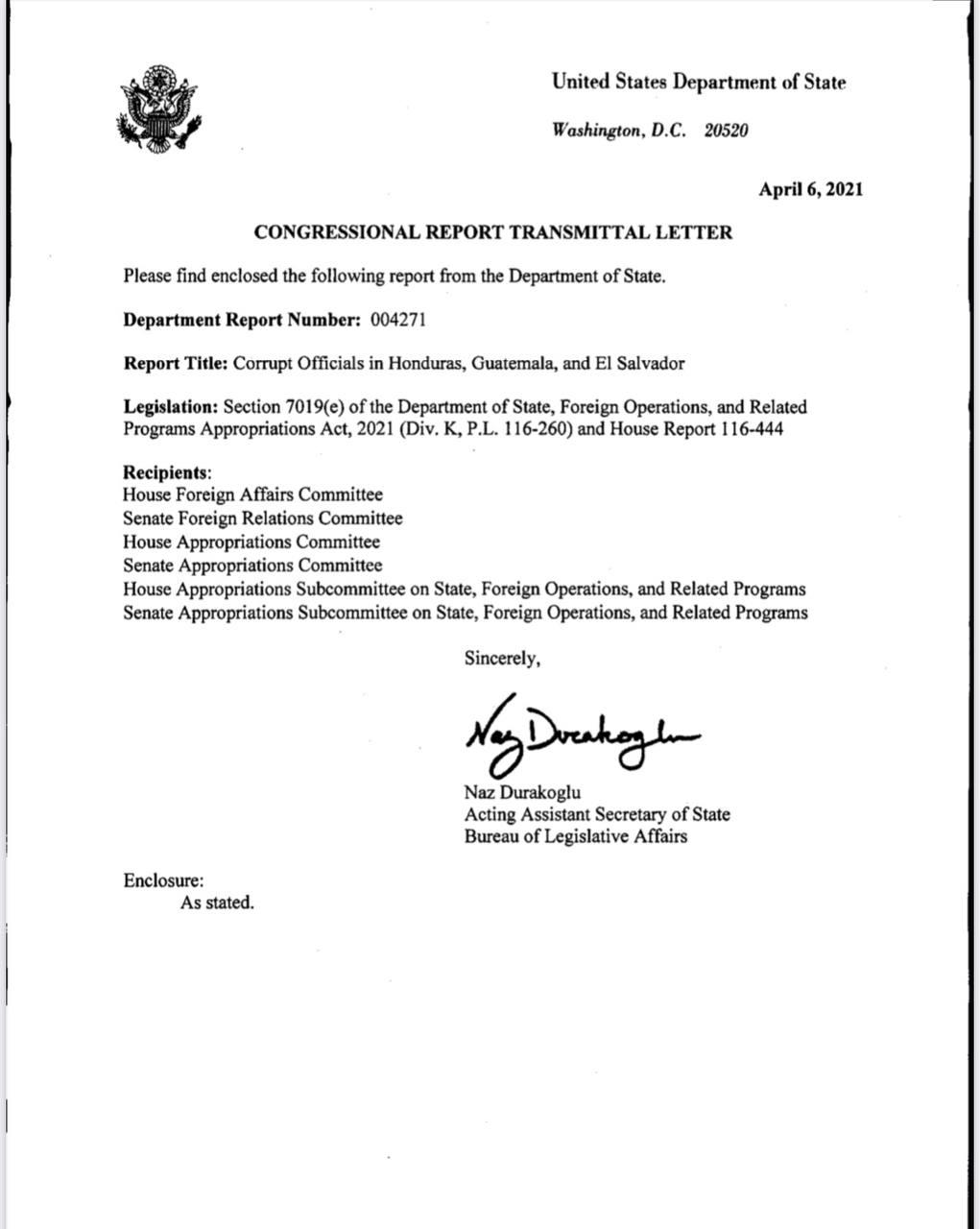

«Es que usted no puede construir un jardín en un potrero», comentó Óscar Hendrix, al hablar de cómo venden la idea de las ZEDE en el extranjero, y agregó: «Hacia afuera son un país dentro de otro país, no lo hacen contando que Honduras está lleno de corrupción, sin independencia judicial, con autoridades ligadas al narcotráfico, con altos índices de miseria y pobreza».

Al referirse a la creación de la ley orgánica de las ZEDE, la reforma a la Constitución de la República, entre otros procesos legales para la aprobación de este tipo de proyectos, aseguró que «esto es un sueño libertario, se armaron una constituyente para ellos en vez de reformar el aparato estatal, en vez de refundar el Estado. Les dieron plenos poderes para que en sus nichos puedan hacer lo que quieran».

Al consultarle a Mazzone qué opina acerca de la oposición a las ZEDE y la inconstitucionalidad de las mismas, responde que él no es abogado y agregó: «me limito a constatar que la Corte Suprema, que entiendo es responsable de decidir sobre este tema, no está contraria a la ley». El empresario italiano también dijo: «No se pueden poner todos los proyectos en la misma canasta, porque cada una de las tres ZEDE aprobadas son muy diferentes. Sobre el tema de si el contenido de cada proyecto es útil a los hondureños, al contrario de la constitucionalidad o no, cuya opinión debería ser la misma para todas las ZEDE, es normal que cada persona pueda tener una opinión diferente acerca de cada ZEDE», puntualizó el empresario italiano.

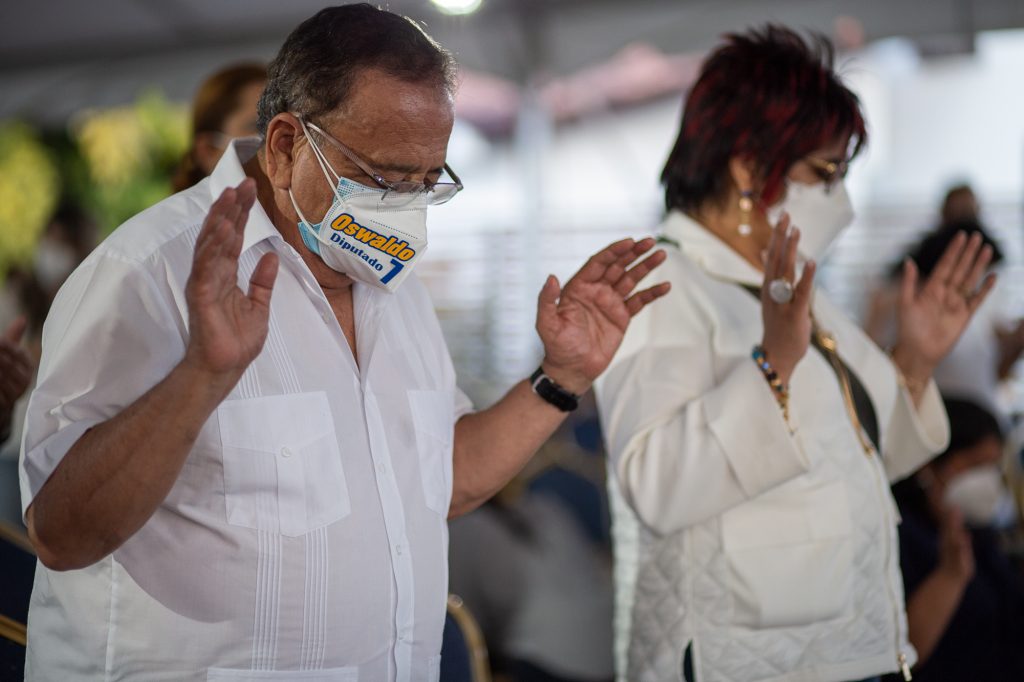

Esta iniciativa que muchos expertos califican como inconstitucional, es apoyada por sectores políticos de Honduras, específicamente por el partido de gobierno, es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, especialmente para las poblaciones de la zona norte, Caribe hondureño y el Golfo de Fonseca, ya que son las que el Gobierno ha denominado para la edificación de los proyectos y los inversionistas seguidores de Paul Romer ven como paraíso.