Texto: Dany Díaz Mejía

Portada: Pixabay

«Ahora Zurita –me largó– ya que de puro verso y desgarro pudiste entrar aquí, en nuestras pesadillas; ¿tú puedes decirme dónde está mi hijo?»

—Raúl Zurita, Canto a su amor desaparecido.

1.

Yo lo vi esa madrugada de octubre de 1982. Él tenía diecisiete años. Llegó por la noche en canoa junto a dos hombres y cuatro mujeres jóvenes. Navegaban en silencio, y cuando pasaron frente a mí supe que eran perdedores. Es decir, traían esa mirada pesada y triste de aquellos a quienes les han arrancado un pedazo que no volverá a crecer. Era una repetición de una imagen antigua: jóvenes con el espíritu mutilado. La había visto cincuenta años antes en los que sobrevivieron la matanza que ordenó Martínez en Izalco, aquellos que pasaron de camino a refugiarse en las montañas, pero para evitar al ejército decidieron nadar por la bahía de Jiquilisco, cruzando frente a la Isla del Espíritu Santo.

Antes de que el sol saliera supe que él sería el líder del grupo. No porque se hubiese vuelto parlanchín o porque tratase de consolar a los demás. Lo supe simplemente porque tomó la iniciativa de pescar, aun cuando los demás no despertaban del estupor de su viaje para empezar a entender la magnitud de su pérdida. En cuanto llegaron a la orilla de la Isla del Espíritu Santo, él les dijo a los demás que hicieran un refugio temporal. Sacó una red, seguramente improvisada durante el viaje, y volvió al mar.

Pienso que él supo que pescar sería importante. No solo para esa primera mañana, sino para el resto de sus nuevas vidas. Por eso lo hizo tan bien esa primera vez. Antes de lanzar su red pidió la protección de Imox, el señor de los mares, que a veces se transforma en un lagarto de quijada salvaje para atacar a los que no respetan el balance de su reino. Luego esperó con una paciencia que yo no había visto en un humano en muchos años. Probablemente no había comido en mucho tiempo, pero si su cuerpo sufría los estragos del hambre, no lo demostró.

Siguió viendo el agua pacientemente, como si estuviera convenciendo a los peces de que sería un buen vecino, que solo tomaría lo justo, que no haría enfadar al dios lagarto. La negociación dio resultados, pues de pronto su red se empezó a llenar de peces. No celebró ni sonrió cuando supo que tendría suficiente comida para todos. Subió la red a la canoa y se fue en silencio.

Cuando volvió a la isla, los demás habían encontrado un área limpia, que serviría como el centro de su refugio, y armaron un fuego para asar los pescados que Samuel llevó. Comieron despacio, arrancando la carne en pedacitos que masticaban como si estuviesen en un trance. Cada uno repasando para sí una imagen que tenía que ver con el horror del que habían escapado, una imagen calibrada para la pérdida intraducible que cada uno arrastró consigo. Después de comer recorrieron la isla para conocer mejor su nueva casa. Por la noche volvieron a cenar pescado asado, pero esta vez hablaron.

Nadie se atrevió a mencionar su antigua casa o sus muchos muertos. Eran siete niños asustados, que no querían hablar del miedo del que venían. En vez de eso, Samuel les pintó la isla como un nuevo comienzo. Se harían pescadores, le darían refugio a otros que llegasen huyendo del ejército, y algún día, cuando la guerra terminara, volverían a tierra firme. Todos estaban de acuerdo, pero temían que, si aceptaban a cualquier extraño para que viviera en la isla, pronto el conflicto de tierra firme terminaría devorándolos, como había pasado en su antiguo hogar.

Para evitarlo, Samuel propuso un comité de seguridad comunitario para monitorear la entrada a la isla, que estaría a cargo de impedir que llegaran a vivir entre ellos personas que estuviesen infectadas por la sed de violencia que envenenaba al resto del país. Es decir, para vivir en la isla, los futuros habitantes tendrían que renunciar a todos los bandos de la guerra y aceptar vivir en paz, como pescadores artesanales.

Esa primera noche definiría cómo los humanos vivirían en la Isla del Espíritu Santo. Nosotras, las tortugas gigantes, estuvimos de acuerdo. Así comenzó nuestra historia común.

Pasamos muchos años en paz en la isla. Yo les enseñé a los humanos a pescar entre los manglares, a usar lo necesario, y a coexistir con nosotras. Aunque yo soy una diosa tortuga, no puedo usar mis poderes para favorecer a los humanos, ni alterar el equilibrio natural de la isla. Pero sí les enseñé a los residentes todo lo que pude sin alterar el balance. Samuel y yo nos volvimos amigos. A pesar de que él moriría en este plano, mucho antes que algunas de mis tortugas, yo aprendí a quererlo.

2.

Treinta años después de la fundación de la Isla el Espíritu Santo, un grupo de militares llegó al puerto donde se tomaban las lanchas para viajar de tierra firme a la isla. Su llegada conmocionó a toda la comunidad. Hacía mucho que nadie interactuaba con militares o funcionarios del gobierno. Estos últimos años habían transcurrido casi de forma autónoma del resto del país. Quien parecía ser el líder se acercó a Samuel.

—Buenos días, oficial, ¿en qué puedo ayudarlo? —preguntó Samuel.

—Me vas a llevar a la Isla del Espíritu Santo con mi escuadrón —dijo el teniente Mario Ávila.

—Sí, señor. Pasen adelante —dijo Samuel.

Los cinco jóvenes fornidos, que hasta ese momento se mantenían a dos metros de distancia, se acercaron cuando el teniente movió su cabeza como señal de que subieran a la lancha de Samuel.

—¿Van de paseo a la isla, señor? En esta época se comen unos curiles muy ricos. Mis hijos anduvieron de pesca anoche, así que les puedo decir que les preparen unos a usted y sus muchachos.

—Que los vayan preparando con limón y nos los den cuando lleguemos —dijo el teniente Ávila, sin inmutarse—. Detesto venir a estos pueblos de mierda donde se me ensucian las botas. Pero por lo menos está bueno para que mis muchachos vean lo bien que los tenemos en San Salvador y que echen huevos.

—Aquí los vamos a tratar bien, señor. También hay un agua de coco que les va a caer bien y unas hamacas para que se relajen —dijo Samuel.

Para Samuel era difícil ocultar su incomodidad. Hacía cuarenta años que no estaba tan cerca de un militar. La última vez que lo estuvo, toda su aldea terminó en sangre y lágrimas. Yo conocía la historia, pero también sabía que Samuel evitaba hablar de aquellos años. En ese momento quizás pensó que ya habían pasado treinta años desde la guerra, que ahora los militares eran otros, que como habían perdido tanto poder ya no tratarían tan mal a la gente. Además, la isla estaba retirada de todo lo que estaba pasando en tierra firme.

Él lo sabía porque escuchaba la radio todas las noches. El gobierno había lanzado un megaplan para terminar de una vez por todas con las pandillas. Probablemente los militares estaban tan lejos de donde se sabía que dominaban las maras porque tenían que dar la percepción de estar en todo el territorio nacional. Por eso, Samuel trató de tranquilizarse en la hora que les tomó llegar del puerto a la isla.

Cuando llegaron a la orilla, la familia de Samuel recibió a los militares. Les dieron de comer y los llevaron en un recorrido. Los muchachos iban callados, sosteniendo sus armas de alto calibre y sin secarse el sudor de sus caras. Sus botas negras de cuero parecían hundirse en la arena, haciéndolos caminar más despacio. Los jóvenes de la isla, en cambio, se movían con mucha agilidad, aunque no se atrevían a sacarles plática a los militares.

El teniente y Samuel se quedaron atrás tomando agua de coco, esperando a que los muchachos regresaran de hacer el reconocimiento del terreno.

—Y, ¿de qué vive acá la gente? —preguntó el teniente.

—Más que todo de lo que pesca. Aquí pescamos mucho curil y pescado. Salimos en la madrugada, pescamos, y a mediodía vamos a vender lo que pescamos al puerto. Al día nos podemos hacer unos tres o cuatro dólares —dijo Samuel.

—¿Y quién manda aquí?

—Nos organizamos en un patronato y cada tanto rota el presidente. El año pasado me tocó a mí y ahora a una vecina. Como no hay tanta gente, no llegan las patrullas de la policía, así que hacemos turnos por la noche. Pero es tranquilo. Nunca hemos tenido ningún problema desde que yo vivo acá —dijo Samuel.

Cuando los muchachos regresaron, el teniente Ávila les hizo un ademán que ellos entendieron perfectamente. Se hicieron para atrás, levantaron sus rifles de alto calibre y les apuntaron a Samuel y a los otros chicos que iban descalzos.

—¿Ustedes piensan que soy pendejo? Yo vine aquí a buscar terroristas y no me voy a ir sin ellos. Así que les va a tocar hablar, hijos de puta —dijo el teniente, mientras se limpiaba la boca con la manga de su camisa y se ponía de pie.

3.

—Señor, aquí no hay terroristas. Todos somos pescadores humildes. Nunca hemos sabido de maras. Aquí no han llegado —dijo Samuel, mientras los soldados le apuntaban a la cabeza.

—Yo ya sé que ustedes transportan drogas a los terroristas. Y si no me dicen para quiénes trabajan, yo mismo me los llevo a ustedes, cabrones. Vos creés que solo porque están escondidos en este hoyo de mierda no nos vamos a dar cuenta de lo que hacen. Pero estás equivocado. Los tengo bien fichados a todos ustedes, así que andá cantando —dijo el teniente.

Los chicos de la isla miraban a Samuel esperando que les diera una explicación. Ninguno había visto armas de alto calibre o de ningún tipo tan de cerca. Aunque la isla tenía un comité local ciudadano, todo se hacía sin armas. Los hombres llevaban garrotes pesados cuando hacían sus rondas.

El teniente se levantó, agarró a Samuel de la camisa y lo levantó con ambas manos, antes de tirarlo al suelo y darle una patada en las costillas. Los chicos de la isla quisieron auxiliarlo, pero Samuel les hizo un gesto con la mano para que se quedaran en su lugar. Al caer se raspó el brazo y le salía sangre. Sin embargo, no trató de defenderse. Solo cubrió su cara con los brazos, anticipando una patada en la cara.

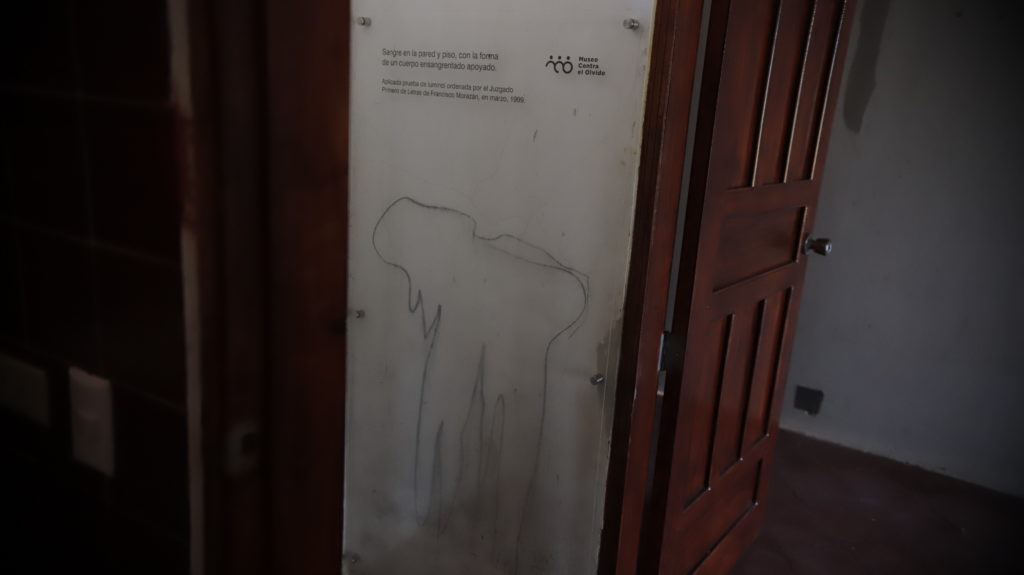

Cuando vi la sangre correr por el brazo de Samuel recordé la matanza de hace noventa años. Recordé al otro Samuel, al que vi morir a machetazos en Izalco cuando visitaba a otras tortugas para una ceremonia espiritual. Él tampoco se defendió. Los que lo mataron llevaban el mismo uniforme.

Martínez había ordenado limpiar la tierra de terroristas y el ejército decidió que aquellos campesinos del maíz eran una amenaza para la seguridad nacional. Los acusaron de comunistas y de planear un golpe de estado por medio del terror. Yo los vi llegar y no pude hacer nada. Solo pude ver cuando el machete se comía al otro Samuel. Era como si el machete se volviera insaciable al probar el primer sorbo de sangre. La mano de aquel militar parecía poseída por el machete, que entraba y salía y entraba en la carne del otro Samuel. La hoja enviciada de mutilación, pero sobre todo de la sangre que la bañaba.

Alguna vez le compartí esa memoria a Samuel, el del presente. Le dije que yo ya lo había visto morir hace muchos años en Izalco. Me dijo que era imposible porque su familia jamás había vivido en esa área, así que no podría haber sido un pariente suyo, y ciertamente la masacre que yo contaba había pasado mucho antes de que él naciera.

Entonces le conté que, al igual como los nahuales nacen múltiples veces, para acompañar a los humanos, también los humanos nacen múltiples veces. Es decir, su esencia cósmica, esa combinación de energías fundamentales, únicas a cada persona, se manifiesta en diferentes planos, no solo en el nuestro, y a veces se manifiesta en otra coordenada del tiempo, pero en nuestro mismo plano. Por eso, es por lo que yo pude verlo morir hace noventa años.

Y por eso, aunque ya no pude decírselo, me dolía doblemente su sangre, porque no era la primera vez que veía su hermoso cuerpo rompiéndose contra el suelo a manos de un uniformado.

El teniente agarró a uno de los chicos descalzos y lo tiró al suelo junto a Samuel.

—Vos tenés cara de inteligente. Así que te voy a dar una oportunidad. Decime que es cierto que ustedes le ayudan a los terroristas a mover droga y les hacen favores —dijo el teniente, mientras se quitaba la gorra y las gafas.

—Señor, aquí somos pescadores. Yo no sé nada de terroristas ni de pandillas. Usted sabe que para entrar aquí todos tienen que pasar por una posta —dijo el niño.

—Dejate de pendejadas y hablá, si no te va a ir muy mal, cabrón —dijo el teniente, antes de darle una patada que derrumbó al muchacho.

Por primera vez, Samuel creyó que yo lo había visto morir hace noventa años. La escena era tal como la que yo le había descrito antes. Supe que esa epifanía le congelaría el corazón. Probablemente Samuel pensaba que, si la vez pasada había terminado tan mal, la llegada de los soldados también era su fin.

Deseé que recordara que, aunque yo lo había visto morir, no quería decir que todo terminaría igual, pues el otro él no determinaba su viaje de ahora por el mundo. Pero los dos sabíamos en qué país vivía. Y eso le helaba la sangre más de lo que cualquier profecía podría haberle animado.

Para entonces ya habían llegado más lugareños a ver lo que pasaba. El padre del chico, al verlo tirado en el suelo, se lanzó sobre él para abrazarlo, y alzó la cabeza para ver al teniente. Los soldados y Samuel quedaron atónitos. El padre del chico era la viva imagen del teniente. Tenían el mismo lunar cerca de la boca, el mismo pelo y la misma mirada endurecida por los años.

—¿Qué mierda es esta? —preguntó el teniente.

—Soy yo, Luis, tu hermano. Este es tu sobrino, no lo dañés, por favor. Se llama Mario, igual que vos —suplicó el hombre, mirando a los ojos al teniente.

El teniente Mario Ávila tardó unos segundos en recomponerse. Para cuando supo lo que pasaba, ya había pateado con más fuerza a Samuel, al chico descalzo, y al que ahora reconocía como su hermano gemelo, perdido desde la guerra civil de El Salvador en los ochenta.

—Yo no tengo ningún hermano. El maricón que parieron mis papás huyó de su deber patriótico y para mí está muerto desde entonces —dijo el teniente.

Les gritó a sus hombres que esposaran a los traidores y ordenó la captura de los demás jóvenes que habían llegado a ver lo que pasaba. En total, se llevaron a veintidós hombres. Los soldados usaron las lanchas de los pescadores para llevarlos presos. El teniente ordenó que le llevaran a su hermano traidor. Se fueron juntos en la lancha hasta el puerto. Luis remaba con una pistola apuntándole, mientras el teniente lo interrogaba.

4.

Los soldados murmuraban entre sí sobre el supuesto hermano del teniente. Se preguntaban si lo dejaría ir al llegar al puerto, o si le ofrecería convertirse en testigo criteriado para que obtuviera su libertad a cambio de denunciar a los pandilleros de la zona.

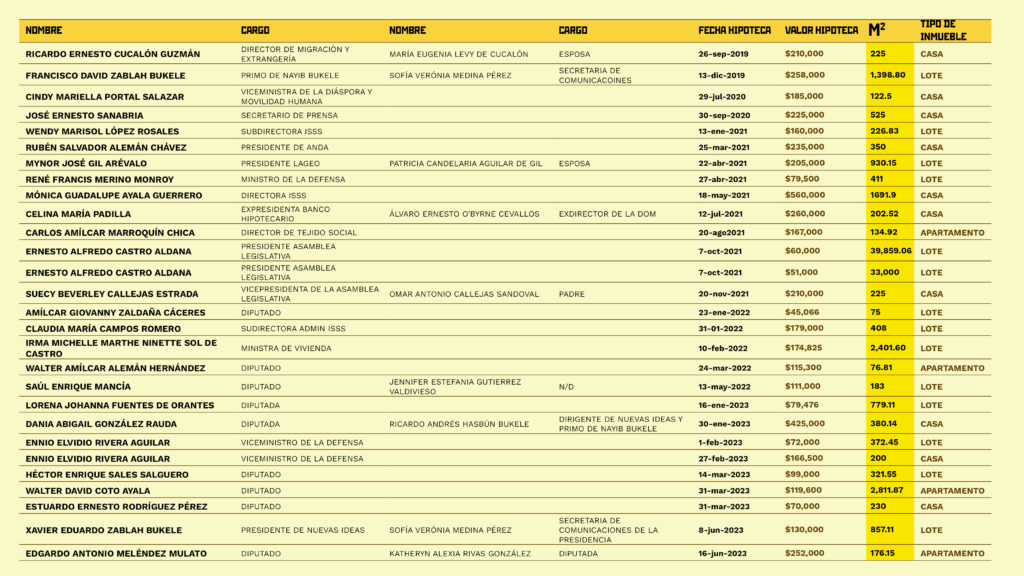

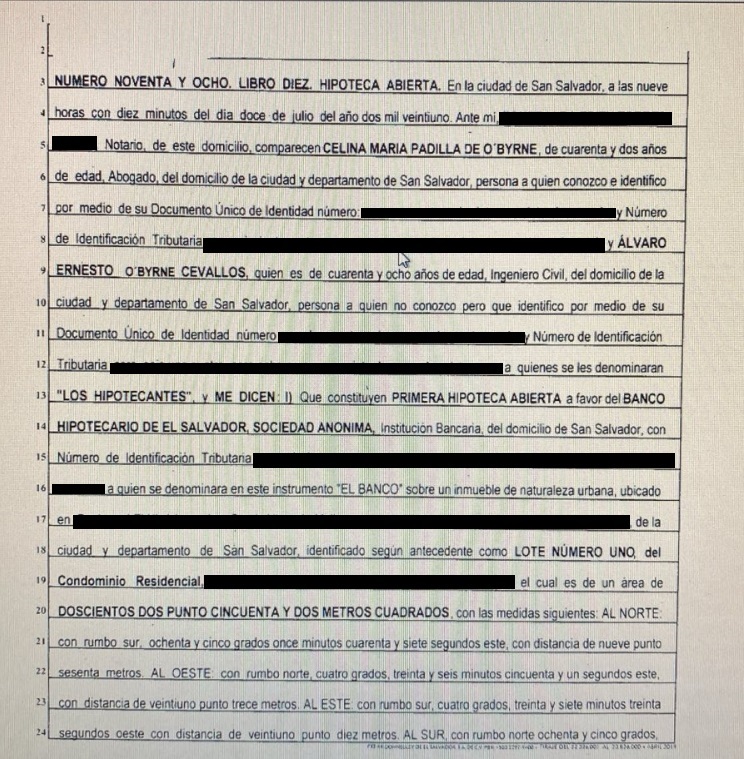

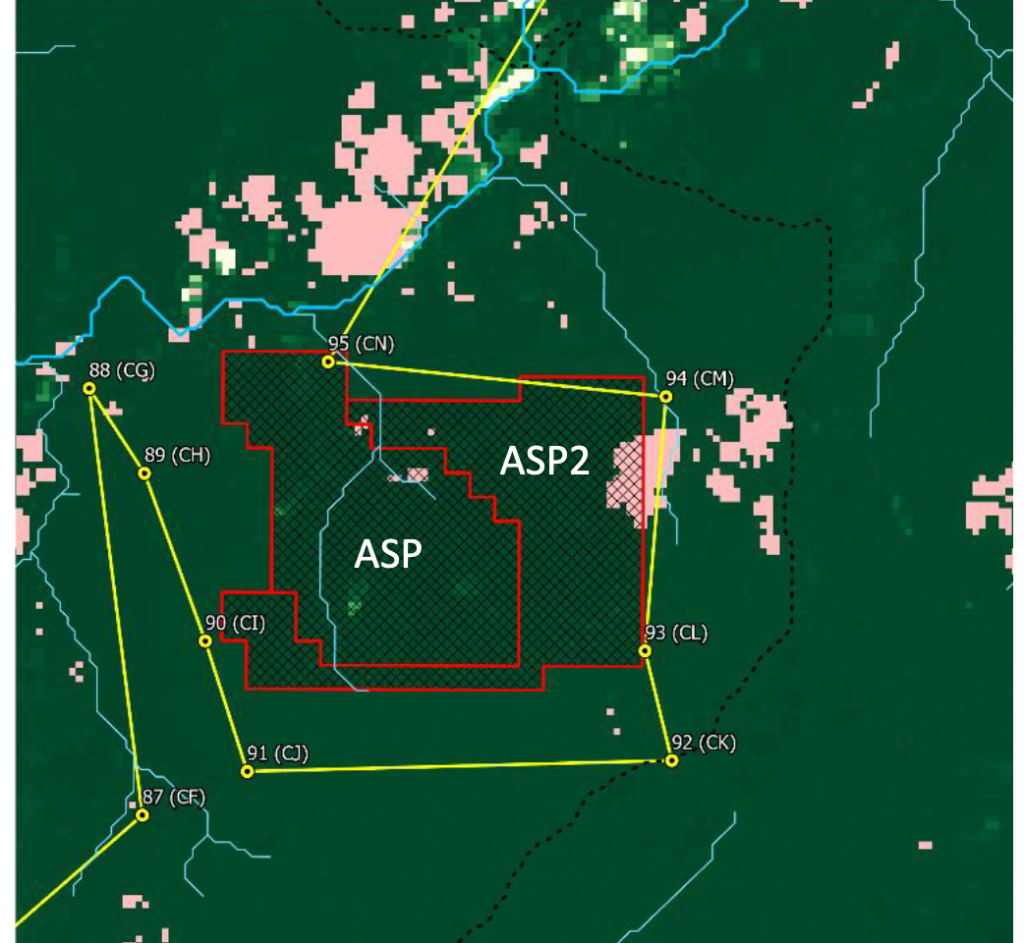

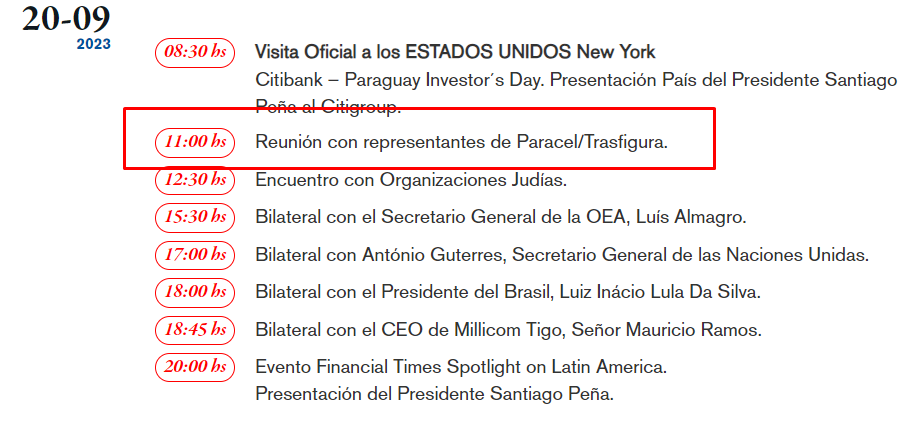

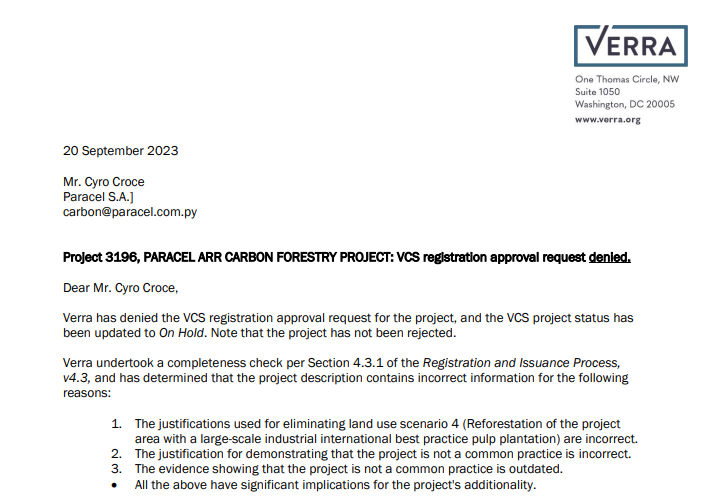

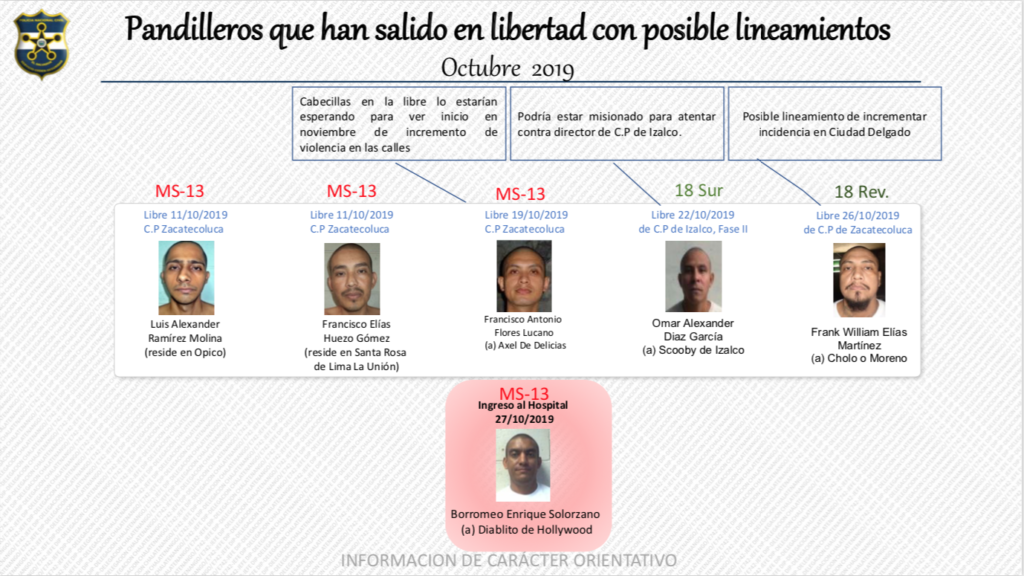

Ninguno había leído el informe donde el Ministerio de Hacienda hablaba del potencial de explotación comercial de la isla, o el plan bajo el cual la familia del presidente del partido podría adueñarse del territorio, para luego dividirlo en pequeños lotes que podrían venderse a extranjeros ávidos de bitcoines. Diez meses después, yo sabría de este plan por una de mis hermanas tortugas, que a su vez lo escucharía del ministro en una playa cerca de San Salvador. Pero entonces ya sería demasiado tarde para los isleños arrestados.

Cuando llegaron al puerto, el teniente ordenó que subieran a todos los arrestados al camión que los esperaba. Esa noche harían el viaje de casi cuatro horas a San Salvador, a la cárcel más grande del país, esa que tenía aquel nombre precioso, «La Esperanza». A mitad del camino, el teniente ordenó que pararan el camión e hicieran bajar a su hermano. Le ordenó a un grupo de soldados que los acompañaran.

Caminaron por quince o veinte minutos, hasta que llegaron a lo que parecía la entrada de un edificio abandonado que custodiaban tres soldados de otro regimiento. Saludaron al teniente y lo dejaron pasar con su escolta y prisionero. Al estar en la parte de atrás del edificio, ordenó que tiraran a su hermano frente a él y lo hicieran ponerse de rodillas. Luis miró a Mario con los ojos tristes, pero se quedó en silencio. Se oyeron los graznidos de tres disparos. La escolta y el teniente dejaron el edificio, y él les ordenó a los custodios que se encargaran de limpiar.

Al regresar al camión todos entendieron lo que había pasado. Los soldados se vieron entre sí con la mirada congelada. Los prisioneros bajaron sus cabezas, mientras el miedo escurría por sus cuerpos. Hicieron el resto del trayecto a San Salvador en total silencio.

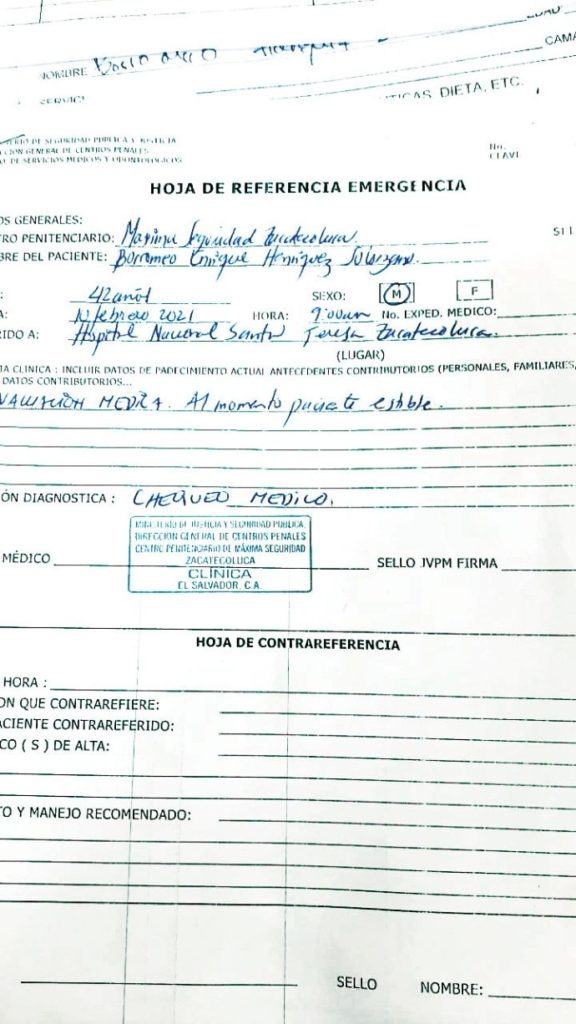

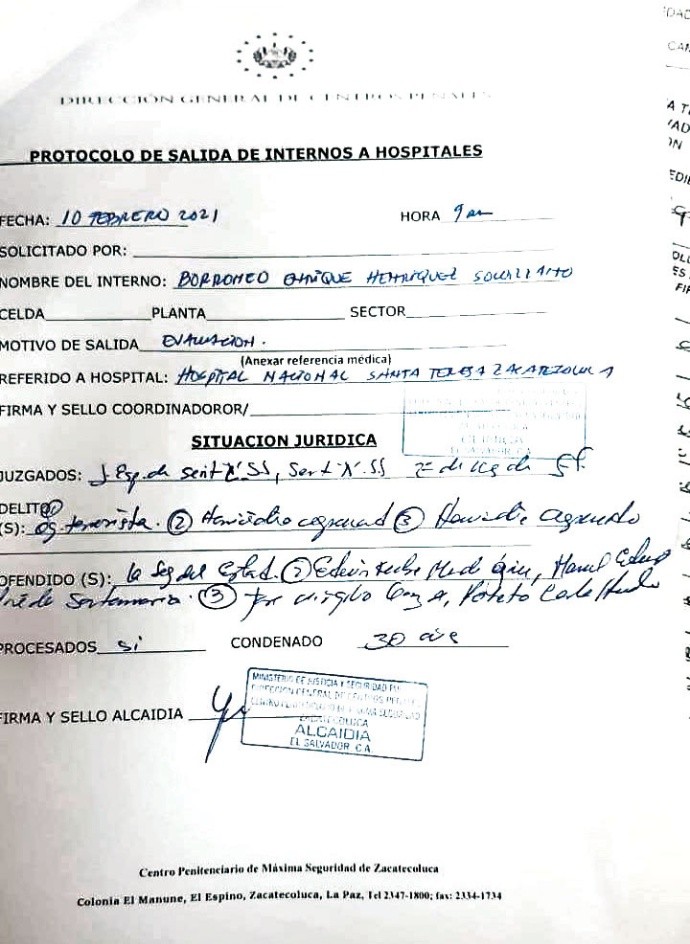

En la cárcel los guardias golpearon a los prisioneros. Les quitaron las ropas que llevaban y les hicieron ponerse el uniforme de calzoneta y camiseta blanca. Fueron llevados a una enorme celda donde los residentes superaban por más de cuatro veces su capacidad. Los familiares no podían visitarlos. Algunos se enfermaron de infecciones de la piel o de tuberculosis. Los oficiales de la cárcel solo les decían a los familiares desesperados que los detenidos habían sido ingresados en ese centro, que no podían contar nada más.

Por la noche, la hermana de Samuel me visitaba para preguntarme si alguno de los presos había muerto. Ella sabía que, aunque yo era una diosa tortuga, no podía intervenir en los asuntos humanos. Solo cuando el balance del mar se alteraba me era permitido actuar para restablecerlo. Pero Samuel y su grupo habían sido tan buenos huéspedes que en más de cuarenta años no había intervenido en su mundo. Once meses después del arresto, sólo podía contarle que Samuel seguía vivo, pero el aliento vital de dos pescadores presos junto con él peligraba.

Un año después de que empezara el régimen de excepción, Samuel seguía detenido, dos pescadores habían muerto, y diecinueve obtuvieron libertad condicional. Tuvieron que firmar una carta donde juraban no contar los horrores que habían vivido, o de lo contrario podían volver a ser arrestados. Samuel quedó detenido sin ninguna explicación. Probablemente el gobierno esperaba haber roto el espíritu de la isla, preparando una futura negociación para hacerse de las tierras.

Así comenzaron los días sin nombre, los más oscuros de la historia de esta tierra que por tiempos se pudre y por tiempos florece.