María del Carmen Deola, catalana residente en Guatemala desde hace 40 años, es responsable editorial y de promoción del Grupo Editorial Penguin Random House para Alfaguara, uno de los 41 sellos editoriales que lo conforman, cuya contribución a la difusión de la literatura latinoamericana y española ha sido de gran importancia desde su fundación, hace 60 años.

En esta entrevista que María del Carmen le brindó a María Eugenia Ramos para Contracultura, en el marco del festival Centroamérica Cuenta realizado en Panamá en mayo de 2024, nos habla, entre otras cosas, de su oficio de editora, cuáles son los temas que atraen más a los públicos lectores, qué buscan las editoriales en las propuestas de publicación, y da recomendaciones para las autoras y autores jóvenes que tengan interés en publicar.

Texto: María Eugenia Ramos

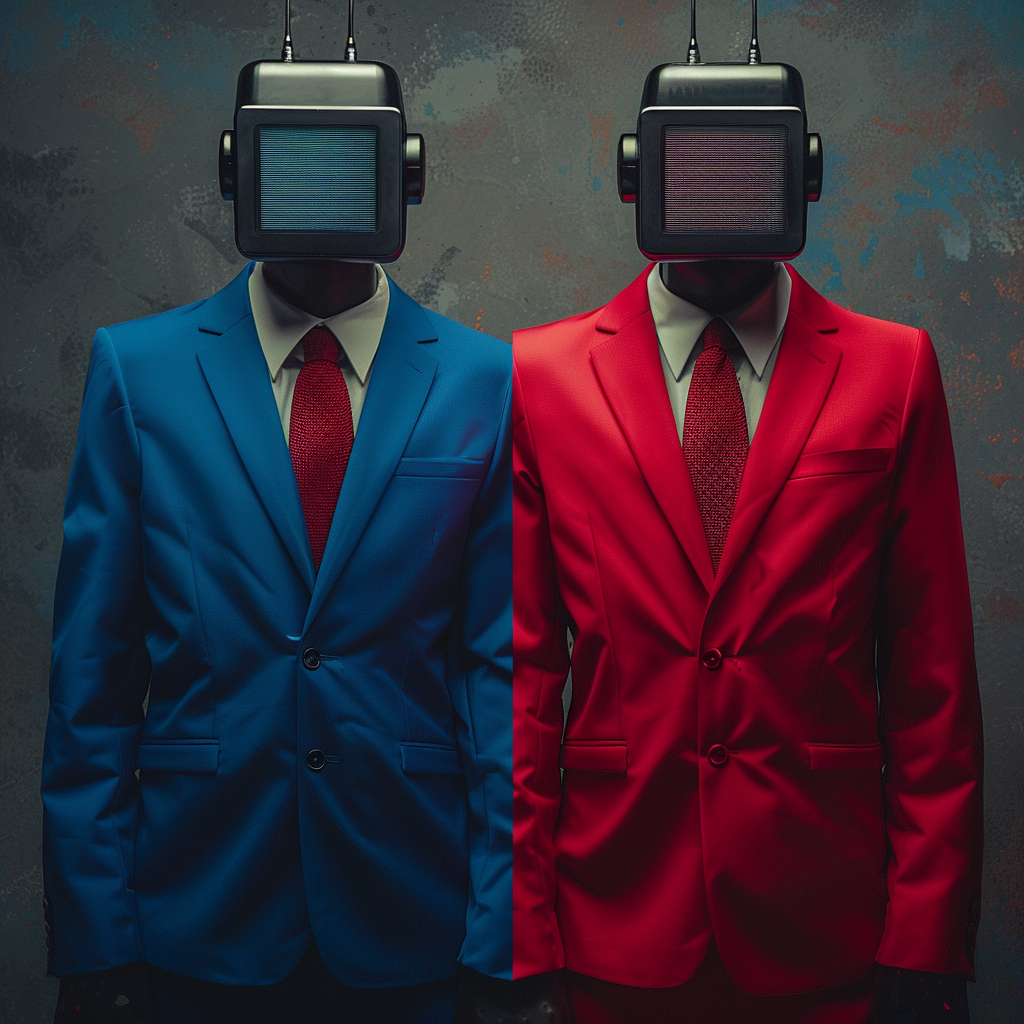

Portada: Persy Cabrera

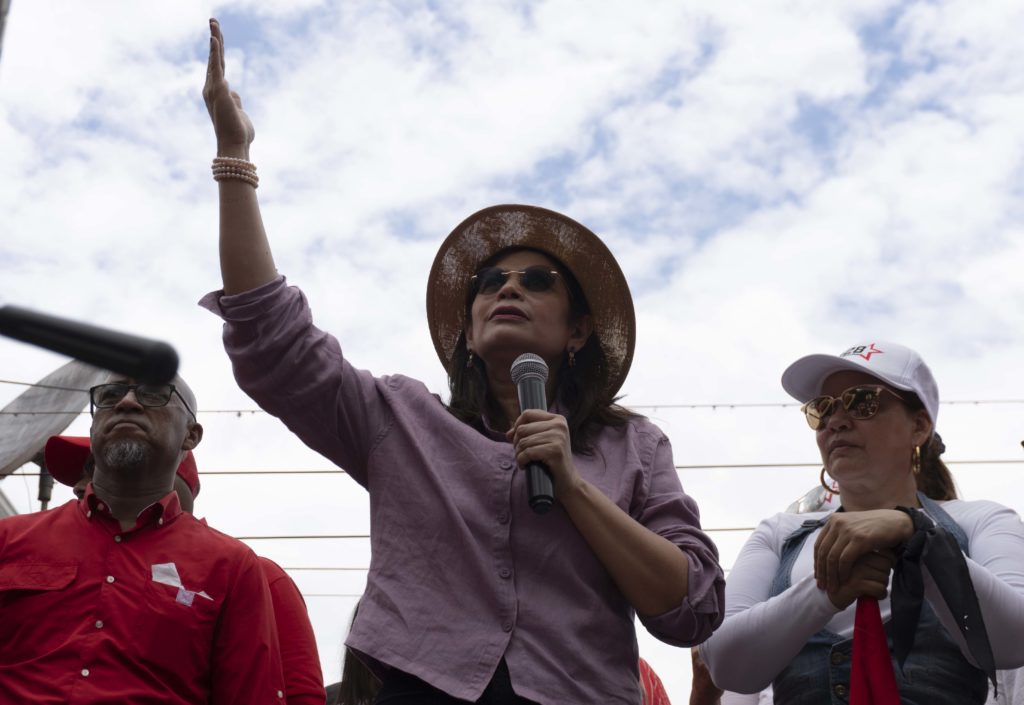

Fotografía: Cortesía María del Carmen Deola

Contracultura (CC): No siempre se sabe con precisión en qué consiste el oficio editorial, y a veces hay mucha confusión en nuestro medio sobre lo que es corrección de estilo, corrección ortotipográfica y trabajo de edición. ¿En qué consiste tu trabajo?

María del Carmen Deola (MDC): Sí, tienes toda la razón en lo que dices, y es más, incluso agregaría que muchas veces confunden nuestro trabajo con el trabajo del impresor; o sea, dicen, mire, le presento esta propuesta que está lista para imprimir. Yo pienso: pues entonces diríjase a usted a un impresor, porque yo no me dedico a imprimir, ¿no es cierto? Y aunque creo que ya se ha ido trabajando un poquito más, el editor es básicamente un intermediario entre el autor y el lector. Recibimos manuscritos, textos que están esperando que otros ojos, fuera de los ojos del autor, que no ven a veces cosas que el editor, con una mirada externa, lo detecta rápidamente. Somos estos ojos y procuramos, siempre con el beneplácito del autor, enriquecer el texto de todas las formas que se pueda.

En principio, un autor que se preste de tal no puede entregarte un manuscrito con erratas, no debería. No, porque es que como editor empiezas a leer un texto que tiene erratas gramaticales, y es que no sigues. Me refiero a mejorar el texto con una serie de observaciones y de comentarios que enriquecen la lectura, y pueden ser observaciones que a veces pueden llevar a que el autor elimine 50 páginas de la novela.

Hay una periodista guatemalteca que se llama Lucía Escobar, que una vez hizo una metáfora que me pareció muy, muy bonita; dijo: «Yo interpreto el trabajo de la edición como el de la partera. Ayuda a nacer, está hecho, el material está ahí, pero ayúdalo, para que llegue a las manos del lector lo más fluido, lo más trabajado posible», ¿no?, que el lector empiece un libro bien curado. Es como una curaduría.

CC: ¿Qué consejos les darías a autores y autoras jóvenes que quieran publicar libros?

MCD: Les diría: no tengan prisa en publicar. No tengan prisa, o sea, el tiempo no se acaba, no se agota; trabaja, sé exigente con tu propio texto, reescríbelo tantas veces como sea necesario. No tengas prisa en publicar, porque a veces nos precipitamos, al pensar que si no publicamos ya nos quedaremos al margen. O sea, esto no es así, es mejor tener un texto maduro, un texto bien trabajado, bien elaborado para presentarlo. Porque a veces, si envías una propuesta, o una segunda propuesta, y ni la una ni la otra llena las expectativas, pues es posible que ya en una tercera ocasión ya ni tan siquiera la revisen. ¿No? Porque dices: «¡Ay, otra vez lo mismo!». Entonces, es mejor enviarlo cuando tú consideres que es un trabajo no solo bien hecho, sino que a ti realmente te llena y te satisface; que no le pondrías ni le quitarías nada, aunque después venga el proceso de digerir, porque otros ojos lo van a ver.

CC: ¿Cuál es tu opinión sobre el interés que hay actualmente en los libros, quiénes están leyendo, qué temas llaman más la atención?

MDC: Diría que hay que poner el ojo en que hay muchas más lectoras en estos momentos que lectores. Esto no quiere decir que lo que se publique vaya dirigido a un público determinado, pero sí hay más lectoras. Yo creo que esto se evidencia incluso en los clubes de lectura, donde es raro encontrar algún hombre. Y no es porque no les interese lo que han leído, sino que tienen otras formas de conversarlo. Las mujeres, es como si quisiéramos alargar la lectura, ¿no? Después de leerla, como que necesitamos compartirla, comentarla, seguir, como que no hubiera terminado, con una disciplina digna de admirar, porque son constantes.

Y ahora como que están gustando los temas de las nuevas maternidades, pero no solamente esto, sino una palabra que está en boca de muchas escritoras, aunque no está en el diccionario de la Real Academia todavía, que es la palabra «hijidad», es decir, la relación entre madres e hijas. Porque todas somos hijas; no todas somos madres, pero todas somos hijas. ¿Entonces, cómo es esta relación? ¿Cómo se ha dado esta relación entre madres e hijas? Ahí hay un tema muy interesante que tiene que ver más con todas las relaciones familiares.

Acabamos de presentar en Costa Rica, que justo vengo de allá, un libro de la escritora costarricense Catalina Murillo, una novela que además tiene un título provocador: Una mujer insignificante. Un título fuerte y que trata precisamente acerca de la relación entre una madre y una hija, aunque hay otros muchos personajes. Y es una novela en la que la autora hace uso del recurso de la autoficción, un término que a algunos editores no les gusta, o hay periodistas que no les gusta. A mí no me molesta para nada.

CC: ¿Por qué?

MDC: Claro, porque yo pienso que la autoficción tampoco es un cajón de sastre; o sea, no cabe todo ahí. El tener una historia interesante, o llena de anécdotas, no hace que esta historia sea una novela, sea literatura; tiene que haber giros, tiene que haber tensión, tiene que haber complicaciones. Oye, nos levantamos y les voy a contar lo que hice la semana pasada. Oye, pues perdona, ¿pero esto a quién le va a interesar? A lo mejor a ti y a tus amigas. No, no. O sea, tiene que haber ahí una complicidad con el texto. Siendo autoficción, por ejemplo, llegas a una verdad escénica, es decir lo que la autora cuenta, sea ficción o no, porque al final no lo sabes. Tú como lectora te lo crees; o sea, la autora ha conseguido que tú te creas la historia, y punto. Ahí está la literatura, el poder de la creatividad.

CC: Si consideramos el tema de la distribución, y que a Centroamérica nos llegan sobre todo los libros de autores centroamericanos, mexicanos y tal vez colombianos, ¿qué autoras y autores nos recomendarías leer?

Las cosas han ido cambiando. Sabemos que el mercado ha ido cambiando. También hay libros más comerciales, otros que no lo son tanto. Dependemos también de los libreros, que son, al fin de cuentas, los que compran los libros a las editoriales para ofrecer a sus lectores, y los libreros también tienen sus gustos y saben qué es lo que su mercado les pide. Entonces, todo esto hace que lo que se publica en Centroamérica no necesariamente circula por todos lados.

Pero cada vez estamos llegando a más países y cada vez autores centroamericanos circulan más. Por ejemplo, esta misma autora que te mencionaba, Catalina Murillo, de Costa Rica, su novela circula por Centroamérica, su novela está en México. Esperamos que, si la respuesta de los lectores es buena, pueda dar el salto hacia otros países, pero hay que demostrar primero que hay un interés local, que localmente la obra no pasa desapercibida.

Prácticamente en todos los países, por parte de Penguin Random House, tenemos autores consagrados, autores que hace muchos años que escriben y que están publicando, que han publicado siempre con nosotros, o no, porque el mundo editorial es así, los autores cambian de editorial y tal, y ya conocemos a estos autores consagrados que tienen su público, ya sabemos cuál es este público, y al mismo tiempo lo que tenemos que hacer es introducir en nuestro catálogo autores nuevos. Bueno, porque necesitamos que el catálogo se oxigene, que se renueve y que se rejuvenezca. Para el año que viene, te voy a dar una primicia: vamos a publicar a un autor salvadoreño que se llama Jorge Galán.

CC: Él es poeta, ¿verdad?

MCD: Yo creo que él tiene varios sombreros, y cada sombrero está hecho a la medida para él. Cuando escribe poesía sabe qué sombrero ponerse, y cuando escribe narrativa tiene también un sombrero especial en el que no abandona la poesía. Tú puedes leer en su narrativa frases que dices: esto es poético, incluso ante escenas realmente fuertes. Entonces, es una combinación muy interesante.

Y bueno, como parte de mi trabajo de scouting editorial [búsqueda de proyectos editoriales], estoy buscando nuevas voces que tengan una propuesta, que tengan algo que ofrecer, que yo vea que puedan sorprender al lector, que a fin de cuentas es al que nos debemos. Esta profesión de editor, editora, ha pasado mucho por Hollywood, ¿no? Entonces, te hacen ver como la persona que recibe montones de manuscritos, y que tiene que escoger entre tantos; pero esto no siempre es así. Si tú trabajas en una editorial que te establece ciertos parámetros para elaborar un plan editorial y te dice: la tendencia es esta, los parámetros son estos, tú sales a buscar proyectos que respondan a estos parámetros, a no ser que la empresa sea tuya y tú decidas qué quieres publicar y no tengas que dar razón a nadie; pero, aun así, te debes a un mercado, te debes a un público. No puedes decir: yo solo voy a publicar lo que a mí me gusta; a veces funciona y a veces no.

CC: ¿Y cómo es hacer scouting?

En el trabajo de scouting tú sales a buscar; en este país, ¿quién hay escribiendo algo que pueda ser interesante? Alguien a quien yo le pueda preguntar: «¿Oye, qué estás haciendo? ¿En qué estás? ¿Te gustaría publicar esto con nosotros?» O, «¿qué tienes trabajado?». O sea, tienes que salir a la calle, a buscar los proyectos. Parece un trabajo muy interesante este, y muy arriesgado también de alguna manera, porque puede ser que te entreguen varias propuestas, pero que no llenen las expectativas. Y también hay que saber decir: «Oye, no es lo que yo esperaba», lo cual no quiere decir que esté mal; simplemente que cuando tú sales a buscar algo, no sales dando palos de ciego, sales buscando ciertas cosas, y si lo que te entregan no va por ahí, pues podrá funcionar en otra editorial; o sea, no quiere decir que no, puede funcionar en otro lado.

CC: ¿Podría decirse que hay un traslape del trabajo de edición con las funciones del agente editorial?

MCD: Es cierto que a veces el editor puede llegar a convertirse en un agente editorial, pero no es este su trabajo propiamente. El agente editorial es alguien que de hecho pertenece a una agencia, una empresa que se mueve en el mundo del libro y que su trabajo es básicamente procurar que el libro de este autor circule y que llegue a cuantos más lectores posibles. De alguna manera, como que se entrelaza, porque el editor quiere que el libro llegue a cuantos más lectores sea posible. Entonces, se han llegado a hacer mancuernas muy bien logradas que encajan muy bien entre agentes y editores, cuando el fin que persiguen es el mismo y se logra.

No todos los autores tienen agencia; es más, cuando un autor está empezando, normalmente no tiene agencia, y bueno, cuando al final decide entrar en una agencia, pues todo el tema contractual, por ejemplo, la editorial ya no lo resuelve con el autor, sino con el agente. Y el agente se convierte en un intermediario entre el autor y el editor en temas más bien de carácter administrativo. Por lo menos hasta ahora, yo te diría que los agentes con los que he trabajado no interfieren en mi trabajo editorial, que llevo directamente con el autor.

Incluso también para traducciones, los agentes van a distintas ferias del libro. Hay ferias en donde la parte de derechos de autor es muy fuerte, llegan agentes y contratan el libro para ser traducido con la editorial x, en tal país; entonces, procuran que el libro llegue a cuantos más lectores posibles, en el idioma original o en otro.

CC: Actualmente ustedes están publicando a autores jóvenes y también de cierta trayectoria; ¿son reediciones, o publicaciones de libros inéditos?

MCD: Sí, autores que hace tiempo los estamos publicando y que siguen haciéndonos propuestas literarias nuevas, aparte de autores nuevos que están ingresando ahora en el catálogo. Alfaguara es uno de los sellos editoriales de Penguin Random House, que tiene más de 40 sellos editoriales, cada uno con un contenido distinto. Penguin es como un paraguas, y debajo están Alfaguara, Plaza y Janés, Debate, Taurus, Suma de Letras, Salamandra, entre otros. Alfaguara está cumpliendo este año 60 años, y es necesario que entren autores nuevos en el catálogo para que refuercen toda esta trayectoria del sello. Es un año muy interesante, precisamente para esto, para incluir voces nuevas.

CC: Nosotras nos conocimos en línea por el tema de la antología Desde el centro de América. Miradas alternativas (Alfaguara, 2023). ¿Qué otras antologías centroamericanas de cuento se han hecho, y cuál es la diferencia con esta?

MCD: En Centroamérica se hizo una antología hace muchos años, de Santillana, que salió con el sello de Alfaguara; te hablo de lo que he hecho yo. Ahora que lo pienso, es una antología que me dio muchas satisfacciones; pero imagínate, el título era Los centroamericanos (en masculino), y la mayoría eran hombres. José Mejía, un guatemalteco, un académico, me ayudó en la curaduría de esta antología; y sí, había de todos los países, sobre todo, autores que ya habían fallecido. Era de alguna manera un plan de rescate. Y ahora, veinte años después, imagínate, esta antología que acabamos de publicar, en la que tú estás como autora, y que arrancas la antología, se titula Desde el centro de América. Miradas alternativas; o sea, es un enfoque diferente, aparte de que no teníamos ningún interés en recuperar nada, sino mostrar esto que se está haciendo. Y miradas alternativas porque aparecen voces que no se conocían.

La idea era decir, a ver, miradas, qué nos cuentan, qué ven estas miradas, que hasta ahora no conocíamos, no porque no estuvieran escribiendo, sino porque no se habían dado a conocer. Y ahí, bueno, lo has visto, hay cuentos realmente interesantes en esta antología, empezando por «La cinta roja», que es el tuyo, y que de verdad lo recomiendo, estando frente a ti y aunque no lo estés. Es un cuento que me gusta muchísimo, y creo que ha conseguido dar un panorama distinto de la narrativa, del cuento en Centroamérica. Y fue prácticamente un encargo de mis colegas, editores desde México.

Sí se han hecho algunas antologías, pero más desde el lado académico, que no han circulado mucho, más académicas, y con presencia de autoras de mucha trayectoria, algunas de ellas que ya no nos acompañan, que son referentes. Entonces, dijimos, prácticamente todas las autoras que se incluyen en la antología tienen como referentes a estas autoras que ya no están; no las incluyamos. Qué contentas estarían las maestras de ver a sus pupilas demostrar lo que saben hacer, que es narrar.

Recomendamos leer: Tres voces que retumban

CC: ¿Qué les dirías a los chicos, chicas, nacidos en los noventas, o más jóvenes, de unas generaciones muy distintas a la nuestra, que a lo mejor escuchan reguetón, pero al mismo tiempo se interesan en la literatura?

MCD: Yo pienso que, y lo hemos comprobado, a todos nos gusta que nos cuenten historias. Ahora que decías del reguetón, pues las canciones del reguetón están contando una historia. Este festival de Centroamérica Cuenta se inauguró con una conversación entre Rubén Blades y Leonardo Padura, la relación entre la literatura y la música. Las letras de las canciones de Rubén Blades son historias. La historia, desde las primeras líneas, y puede parecer un lugar común, desde el principio te tiene que atrapar. Los jóvenes lo entenderán muy bien, estas generaciones, estas décadas de la inmediatez.

Pensemos en las letras de las canciones. ¿Cuánto duran las canciones, dos, tres minutos? Cuando mucho, con excepciones. Si tú esperas que el lector se interese en la página 30, es tarde; el lector te deja y se va a otra cosa. Tienes que ser potente desde el inicio, tienes que decirle al lector qué vas a contar, tienes que engancharlo. Esto en todo, en una canción, en una película, en una serie, en un libro, todo; esto es muy importante, sobre todo, pensando en los jóvenes, hay que tomar esto muy en cuenta.

CC: Ahora queremos que nuestros lectores y lectoras te conozcan un poco más. Sabemos que sos española y tenés 40 años de vivir en Guatemala. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Alguna vez pensaste que ibas a irte al otro lado del mundo y quedarte?

MCD: Sí, soy española, soy catalana; el catalán es mi lengua materna y estoy muy orgullosa de estos orígenes. Con mis hijos hablamos siempre en catalán, y creo que esto también me ha ayudado a mantener mi acento. Yo nací en 1961 en un pueblecito del área central de Cataluña, y pues bueno, como la mayoría de los niños y niñas de aquella época, estudiábamos en castellano, porque los libros de texto eran básicamente en castellano; quizás algo de literatura, cuentos, sí los encontrábamos en catalán. Pero se daba un fenómeno muy interesante, y es que la mayoría de las profesoras eran catalanas. Ahí se produjo un fenómeno muy interesante, que nos hizo ser bilingües, porque leíamos en castellano, en español, y la profesora nos daba las explicaciones en catalán; entonces había un intercambio allí curioso. Además que en casa, por ser el idioma materno, hablábamos catalán.

Yo estudié Geografía e Historia en la Universidad Central de Barcelona, y me especialicé en Historia Medieval. Dirás, bueno, ¿qué hace una medievalista en América? Bueno, pues que no sabía que iba a parar en América. Cuando llegué a este lado del mundo, a mediados de los años ochenta, ingresé en el área universitaria, precisamente en la carrera de Historia, hasta que entré en el mundo editorial en el año 2000, justo en el cambio de siglo. Me casé con un guatemalteco, y cuando llegué a Guatemala mi objetivo era incorporarme a la academia, porque venía de la academia y quería seguir mi carrera ahí, en ese campo.

CC: Me imagino que siempre fuiste una gran lectora, ¿pero en qué momento decidiste que querías hacer libros? ¿Alguna vez antes del 2000 pensaste en que ibas a hacer eso?

MCD: No, la verdad es que no; debo confesar que no fui una gran lectora de pequeña o de joven. Leía, lógicamente, lo que tenías que leer en el colegio. Pero sí estuve rodeada de libros, y creo que esto siempre fue un estímulo. Siempre sabía que había algo que podía leer. Mi padre había comprado toda la colección de la Biblioteca Salvat. Por cierto, me traje un libro a Guatemala, sin pedir permiso, La tía Tula, de Miguel de Unamuno. No dije nada, o sea, que a aquella biblioteca, en el momento que se deshizo, le faltaba un volumen, el que yo me traje.

Y de mi madre, pienso que recibimos más toda esta tradición oral catalana: costumbres, cuentos, cuentos tradicionales. Nos los leía, y nos los contaba además. Recuerdo muy bien que a veces, en la cena, contándonos cuentos que nos había contado una y otra vez, lograba que nos sorprendieran en algún momento de la historia.

Pero no, en ningún momento pensé que me dedicaría al mundo de los libros. Sí me gustaban los libros, lógicamente; en la carrera, me aficioné y me apasioné con los libros. Pero sí, siempre supe que trabajaría en donde hubiera libros, ¿no? Eso sí lo tenía claro.

CC: ¿Cómo fue entonces que entraste al mundo editorial? ¿Surgió una oportunidad directamente en Alfaguara?

MCD: Sí, de hecho, después de estar en la universidad por varios años, me contrataron de la Embajada de España para dirigir el Centro Cultural de España de aquella época. Lo dirigí varios años y esto me sirvió mucho, porque me permitió entrar en contacto con escritores. En el 2000 entré en el mundo editorial. Fue del 96 al 2004 los años que estuve en el Centro Cultural [de España]. Para mí fue un aprendizaje, porque de estar en el mundo académico, pues como que salí, se abrieron las puertas. Y conocí escritores, cineastas, gente de teatro, artistas plásticos.

Bueno, pues empecé a relacionarme con todo este mundo cultural guatemalteco, lo que me ha servido muchísimo a lo largo de mi carrera en el mundo editorial, en donde entré porque Grupo Santillana me contrató para dirigir el área de interés general. Un área de Santillana era el libro de texto escolar, y la otra era en aquel tiempo de interés general. Era [entonces] Prisa Ediciones. Ahí entré en el mundo editorial como responsable para Centroamérica Norte, es decir, Guatemala, El Salvador y Honduras. Hasta que en el 2014 Penguin Random House compró Prisa Ediciones, con todos estos cambios que suceden en los grupos empresariales. Y bueno, pues yo entré en el paquete, y desde entonces estoy en Penguin Random House, desde el 2014.

CC: ¿Cómo te ves dentro de un tiempo? ¿Has pensado en volver a España, o ir a vivir en algún otro país?

MCD: Yo me siento muy optimista en el sentido de que Centroamérica tiene muchas cosas que dar, muchas cosas que contar, y yo quiero ser un medio que colabore a que se cuenten estas historias interesantes de Centroamérica. No me quita el sueño pensar en si regreso o si me quedo. Ahora está tan de moda decir «vive el momento», pero yo pienso que a fin de cuentas es así; no sé si mañana estaré en este mundo todavía, entonces, ¿para qué me voy a preocupar pensando qué voy a hacer? Quiero seguir haciendo lo que sé hacer, lo mejor que puedo, aprendiendo. Me gusta mucho aprender de personas a las que admiro, de personas que sé que trabajan seriamente en este oficio, con la idea de mejorar yo también, y hacer mi trabajo cada día mejor.