Por Gustavo Campos

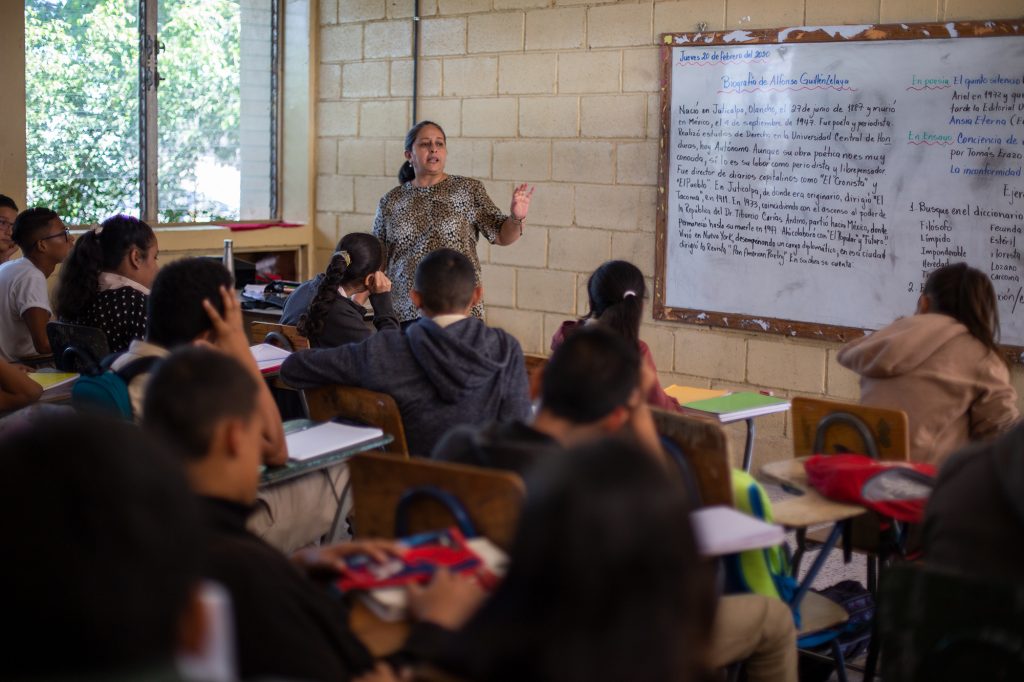

Imagen tomada de Pixabay

Al finalizar su ponencia magistral, abren el micrófono al auditorio. Una escuálida y bajita edecán, vestida de hippie setentera, lleva el micrófono inalámbrico a la primera persona que levantó la mano. Un agudo feedback sabotea de entrada el conversatorio y hace evidente el malestar de los organizadores, cuya mirada recriminatoria recae sobre el encargado del sonido.

Comienza la ronda de preguntas:

—¿Hocquetot, y usted qué opina de la economía del lenguaje?

—En tiempos de crisis, es importantísima.

—¿Y sobre las descripciones en la narrativa?

—Si me describen a mí, son válidas.

—He oído que sus libros son muy complejos. ¿Ha pensado alguna vez en escribir de manera más sencilla para aumentar el número de sus lectores?

—¿Acaso ha pensado usted alguna vez hacerse más bonita para tener más amantes?

—¿Es cierto que usted dejó de escribir durante un tiempo porque le robaron lo que usted consideraba su gran acierto literario?

—Es cierto. Aunque la verdad es que dejé de escribir porque tenía que comer. Cuando como, no puedo escribir.

—¿Qué ha sido de su libro perdido, tiene esperanza de hallarlo?

—No. ¿Usted sí?

—¿Escribirá sobre su libro perdido como Shakira escribió su álbum perdido Dónde están los ladrones?

—Aún no lo he pensado. Pero sí le diré que hace unos meses me entrevistó la revista turca Blue Jean sobre el desastre de grandes magnitudes que le ocurrió a la literatura. Todavía hablan de pérdidas inimaginables, pues ellos creen, no yo, que en ese libro se encontraban las claves para entender esta nueva era de la humanidad. Respecto a Shakira, me gustan sus dos primeros álbumes y cuando su pelo era negro y tenía un aura virginal como una madona del siglo XVI…

—Hace un tiempo, a causa de las críticas devastadoras que recibió sobre su identidad, usted cambió su nombre artístico a su nombre de pila y viceversa. ¿Qué nos puede decir al respecto?

Eso es una injuria. Jamás cambiaría mi nombre por críticas insanas y malintencionadas de tan honorables hombres de las letras. La verdadera razón fue que era la única forma de esconderme de los acreedores. Como usted sabrá, el índice de lectura por persona en los países latinoamericanos es de entre dos y cinco libros por año y en este país es de medio libro. Hice un mal cálculo. El tiraje de ejemplares lo basé en un dato erróneo y ahora me toca pagar el préstamo por los libros que se pudren en mi casa. Y antes que pregunten, no, tampoco fui informante de la CIA como algunos aseguraron. A los pobres poetas Antonio José Rivas y Roque Dalton también les achacaron lo mismo. Cosas así solo le suceden a Unamuno.

—¿Se considera marxista?

—Pues fíjese que del único marxista que he oído hablar es de Marx. Y ni tan marxista, pues este se burlaba en cartas a Engels de los artistas comprometidos que elaboraban literatura política, en cambio, disfrutaba y admiraba a Balzac.

—¿Me gustaría preguntarle si es otro de esos escritores mercadotécnicos que solo escriben de noche…?

—No, soy de esos que escriben de día y de noche, pero nunca bajo la lluvia, ese clima sí lo respeto.

—¿Es cierto que usted odia entrar a librerías y que en su lugar prefiere los supermercados y las tiendas de electrodomésticos?

—Ciertísimo.

—Sr. Hocquetot, a mí déjeme decirle que me enferman los que solo citan a europeos… como si no hubiera ni un escritor hondureño de verse…

—De verse no lo sé, de ver quizás; que leer, sí, los hay, por allí tiene a Roberto Castillo, me refiero a su último libro o etapa, o a José Antonio Funes, por nombrarle dos nomás.

—Entre leer y escribir, ¿qué prefiere?

—Cocinar…

—¿Le gusta la música clásica?

—Yo profiero la ensalada a Beethoven y Sinatra, a Vivaldi, uvas pasas que me dan más calorías…

—¿Es feliz?

—Upa. Epa. Ipa.

—¿Usted es soplanucas o muerdealmohadas…?

—No entiendo su pregunta.

—Usted busca respuestas, ¿cómo cuáles?

—Eh…, como a qué horas termina este interrogatorio.

—Querido señor Hocquetot, ¿extrañas a la mujer que te marcó? ¿O solo fue un invento?

—Sí, la muy ingrata no me dejó ni borrador ni corrector.

—¡No se puede hablar con usted, todo se lo toma en juego!

—No es mi culpa que usted todo se lo tome en serio.

—¿Cuál fue el final de su experimento Priestley? ¿Era ficción o realidad?

—Por supuesto que era solo un cuento, por Dios, ¿de qué me cree capaz usted? ¿De sacrificar personas? Pero confieso aquí, ante ustedes, que sí mandé a construir las tres campanas de cristal de dos metros de altura por dos metros de anchura. Y también es cierto que convoqué a los jóvenes que no gustan de la lectura para realizar el experimento. Créame que estaban muy interesados en acabar con ese mito de que los libros son importantes en la vida del ser humano como el oxígeno. Sustituí las plantas por libros, por grandes y venerables obras maestras, y dejé entrar a uno de los convocados. Mis experimentos con ratas ya habían arrojado evidencia que no fue refutada por mis experimentos con personas.

—¿Ha pensado dar clases en universidades?

—Válgame Dios que no; cuídeme de tal sacrilegio; aún me tengo estima, aunque el reconocimiento no me tenga en su gloria.

—Una vez leí que usted dijo que las personas que se dedican a crear polémica se deben a su carencia de talento, cuentan con una colosal vanidad, sin olvidar su ansiedad por atención…

—Si alguna vez lo dije, usted lo dijo mejor; si usted lo dijo mejor, aténgase a las consecuencias…

—¿Qué opina de aquél que se ríe solo?

—¡No caeré en la trampa de hablar mal de mí!

—¿Por qué no se ha casado?

—¿Lo envió mi novia?

—¿Es cierto que a usted le da por destruir libros?

—Ay sí, y ahora es que a usted le da por salvarlos…

—¿Por qué se ha burlado del anterior alumno?

—Porque no lo conocía a usted todavía…

—¿Es usted jansenista? ¿Es usted «lasalista»?

—Jansenista político-antijesuítico-galicanista…

—¿Qué le preguntaría a Vila-Matas?

—¿Fuma mariguana?

—¿Sobre qué escribe usted, señor Eduardo Hocquetot? ¿Lo pronuncié bien?

—Escribo cosas que no interesan.

—Ese último libro suyo no tiene ni pies ni cabeza…

—Como podrá corroborar, su ADN no es humano, además ese libro lo extravié. ¿Dónde lo leyó?

—¿Para qué escribe?

—Escribo para dejar de escribir.

—¿Qué opina de los políticos…?

—Es más común que a los políticos no les interese el bien común, es más, común a todos es que tengamos sangre de políticos puesto que a ninguno nos interesa el bien común.

—Fuentes fidedignas me han confirmado que a usted le otorgaron el primer lugar del prestigiosísimo Premio Latinoamericano de Relato Maldoror, pero una vez abiertas las plicas decidieron otorgárselo a otra persona debido a su corta edad, ya que no era recomendable dárselo a un mozalbete, y en su lugar le dieron una mención honorífica.

—Asimismo, mijo. Y se verán cosas, dijo el Señor.

—¿De qué manera le gustaría morir?

—De amor verdadero.

—¿Ha pensado en el suicidio?

—En la vanidad del suicidio… ¿en la resignación diaria?

—¿Es cierto que a los artistas no les gusta trabajar?

—Eso es un mito. La realidad es que no les gusta pagarles a los artistas por su trabajo, quieren que todo sea gratis, como no es un bien tangible sino un bien inmaterial, los empresarios e instituciones educativas, todo el sistema, por lo menos en este país, no remuneran la creación intelectual humana. Creen, por ignorancia, que no sirve para nada, pero esta mentalidad es producto o consecuencia del sistema en que vivimos. Por ejemplo, vea el caso de Colombia, por concepto de propiedad intelectual se percibe más que por hostelería y energía. Le hablaré de cifras para que más o menos tenga una idea y compare nuestro país con otros de la región y de Latinoamérica:

Honduras posee el promedio más bajo de exportaciones de libros en Centroamérica. Solo en 2012, a pesar de haber registrado un mayor número de títulos publicados en relación con Cuba, Nicaragua y El Salvador, su consumo fue interno. Costa Rica es el país de la región que más publica libros y exporta más. Solo en 2012 los ticos publicarán 1 844 000 de libros, que generarán el 80 % del PIB mundial por exportación. Panamá, pese a publicar menos libros, un total de 802, exportó 10,7 millones de dólares en libros. Vea usted que la industria editorial es importante y en Honduras no ha habido una política de venta de imaginario e identidad cultural y nacional. Por su parte, Guatemala publicó 991 libros y solo registró 3,2 millones de dólares. El Salvador y Honduras son los países con similar producción de libros, pero El Salvador percibió por exportación 5,3 millones de dólares, en cambio Honduras 0,1 millones de dólares. Ni el millón exportamos. Nicaragua, que solo publicó la cuarta parte de lo que publicó Honduras, generó 0,7 millones de dólares, más que nosotros. Póngase a pensar entonces dónde radica el error: en las políticas del Estado. España y Brasil son los países que más publican, el primero con 112 684 libros, generando 554,7 millones de dólares, y Brasil 65 745 libros para un total de 26,2 millones en concepto de exportación. México, que produce menos que Brasil, sumó un total de 147,7 millones de dólares en exportaciones. Argentina publicó 27 661 libros y registró en sus arcas 43,7 millones de dólares. También somos un país consumista de libros. Pero pensemos, y saquemos cálculos, si exportáramos en libros igual o similar cantidad que Costa Rica, Panamá o El Salvador, cuánto generaría esta actividad editorial en impuestos, en movimiento de insumos, a nuestro país, sin contar el beneficio para autores y editores. Desde 15 a 32 millones de lempiras para las arcas del Estado. ¿Y esta cantidad de dinero para qué podría servir? Más de lo que se presupuesta para el Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia y para el Instituto Nacional de la Mujer .

Ahora bien, concluyo mi respuesta a su pregunta citando a Charles Bukowski: «¿Cómo diablos puede un ser humano disfrutar que un reloj de alarma lo despierta a las 5:30 a. m. para brincar de la cama, sentarse en el excusado, bañarse y vestirse, comer a la fuerza, cepillarse los dientes y cabello y encima luchar con el tráfico para llegar a un lugar en donde usted, esencialmente, hace montañas de dinero para alguien más, y encima si le preguntan, debe mostrarse agradecido por tener la oportunidad de hacer eso?»

No se trata del artista, sino del ser humano en esta sociedad nuestra.

(Aplausos.)

—¿Qué tan cierto es el rumor de que usted ha besado pandas?

—Aunque usted no lo crea son muy amigables. Pero lo más increíble es que padecen de Alzheimer, gracias a ello me ahorro futuros reclamos derivados de nuestros affaires. También he besado mujeres cocodrilo.

—¿Hay otro Dios menos común en el que sí cree?

—Sí, en la fe. O quizás en el ceviche.

—¿Es cierto que usted cambió su estilo de escritura, del arrebato y el paroxismo pasó a la moderación y a lo fantástico?

—Es fantástico que usted lo mencione…

—¿Ha oído hablar de los «huidobrianos»?

—Oí de ellos. Una vieja tribu, ¿no? ¿Cómo les decimos a los nativos desposeídos y explotados, los que no gozan del beneficio del Estado y sufren espantosas carencias, aquellos que su modo de vida es la precariedad…? Oh, sí, ya recordé, etnias o pueblos originarios. Los «huidobrianos» fueron una etnia, ¿o me equivoco? Y si bien recuerdo en la actualidad solo queda un último hablante huidobriano.

—Qué opina usted sobre los europeos y demás países del mundo que solo se interesan por nosotros como una mestiza fauna exótica…

—Cuando echan un vistazo a nuestros países solo es para entretenerse de nuestra tan desventurada vida, de lo riesgoso que es comerse un pan y tomarse un vaso de agua; pero véalo con otros ojos, con ojos limpios y puros al mejor estilo europeo: a poco no es simpático que sea tan difícil alimentar con un dólar al día a una familia de cinco personas, es más, en lo personal pienso que es tan gracioso que a causa de la violencia de nuestro país haya más carne muerta de seres humanos que arroz y frijoles para alimentar a una persona. Además, piense que no es nada fácil hacerse un nombre a nivel mundial, y Honduras lo ha conseguido, por mérito y con mucho esfuerzo. Somos la capital de la muerte y esto, francamente, es emocionante.

—¿Qué le motivó a escribir?

—El aburrimiento. Y probablemente personas como usted.

—¿Como yo? ¿Cómo así?

—Sí, personas como usted que son personas como yo y que no tienen qué comer y a causa del desempleo masivo deben ocuparse en cualquier actividad o buscar un oficio; algunos matan, otros mueren; hay quienes sobreviven, otros callan, otros tienen lenguas prolíficas y viperinas, otros limpian vidrios de carros en los semáforos, otros prefieren los malabares con fuego, otros se vuelven militares, otros políticos, narcos, delincuentes, incluso empresarios, como verá, para todos hay un oficio, y una vocación, y yo encontré el mío.

—¿Desde qué edad comenzó a sentir la «inspiración»?

—Desde que comencé a inspirar.

—¿Cuál es su temática preferida y por qué?

—El fútbol.

—¿Creció en un ambiente que favorecía la lectura o no?

—No lo había pensado, y tiene razón, la lectura se favorece de mí.

—¿Qué ve que yo no veo?

—A mi novia.

—¿Qué tipo de preguntas puede responder un escritor si le exigimos un cierto grado de solvencia?

—¿Económica? Pues ¿le gustaría ir a cenar?

(Risas entre el público.)

—¿Su inspiración está basada en su condición de ser humano normal o bajo el efecto de algún estupefaciente?

—Si hay un ser humano debajo de mí mientras viene la inspiración, seguramente estoy sobre algún efecto y no bajo un efecto. ¿Usted qué cree?

—¿Qué podría hacer para llegar a hacer un buen escritor?

—Tenga hijos.

—Perdón, quise decir para llegar a ser un buen escritor…

—Retenga la respiración.

—¿Qué te motiva a estar vivo?

—Las motivaciones se acabaron hace un buen rato. Creo que el temor. El temor es una poderosa herramienta que no hemos sabido explotar.

—¿Qué es lo que realmente quiere que nos quede como gesto en el rostro cuando terminamos un libro suyo?

—Tenga cuidado, en todo caso, de hacérsela a Vila-Matas. Te respondería que cada lector es dueño de su propio rostro y yo no tengo nada que ver con el estado en que quede ese rostro.

—¿Crees que leer poesía en la calle es pendejada, postura o deber moral del poeta?

—La gloria o el mérito de ciertos hombres consiste en escribir bien; el de otros consiste en no escribir, decía La Bruyère; el de otros en leer o en tener moral; pero no creo que tenga nada de malo leer en la calle, hay quienes les hablan y cantan a las plantas y otros a los animales, si alguien quiere leerle a una calle, que lo haga, quizás se abra o se alargue o se lo trague, como ocurrió en Guatemala en 2010. Solo de imaginarlo… sería una estupenda performance.

—¿Considera que los escritores son unos vanidosos egocéntricos que se creen el ombligo del mundo?

—Balzac decía que hay que dejar la vanidad a los que no tienen otra cosa que exhibir.

—¿Y usted que exhibe?

—¡Mis dientes! Por dios, ¡mis dientes!

—Un último mensaje para nuestro joven auditorio.

—Lo felicito, para ser tan joven, supo retener a tantas personas.

Pero antes de despedirme quiero citar una frase de Voltaire, un autor que deberíamos leer antes que al noventa y nueve por ciento de nuestros autores: «A los tontos todo les maravilla en un autor apreciado; pero yo, que leo para mí, solo apruebo lo que me gusta».

See you later, alligator.

Se cierra el micrófono. Algunos alumnos se acercan al podio, otros se marchan a la puerta, astutamente. Eduardo Ilussio Hocquetot da uno que otro apretón de manos, otros lo abrazan, pero otros, y estos los más terribles, le dicen que lo admiran. A Hocquetot lo apresuran los miembros de la junta directiva de la Universidad Desconocida, piensan llevarlo a comer. Hocquetot se despide entre uno que otro aplauso y uno que otro resentimiento.