Entrevista a David Longtin por Daniel Vásquez*

La condena a uno de los autores del asesinato de la militante ambiental Berta Cáceres no ha terminado con la violencia en Honduras. Este año, diversos líderes sociales han sido asesinados. David Longtin, experto en la materia, explica qué pasa con la represión a los liderazgos populares en Honduras y cómo se representa la violencia en los distintos espacios públicos y en los medios de comunicación.

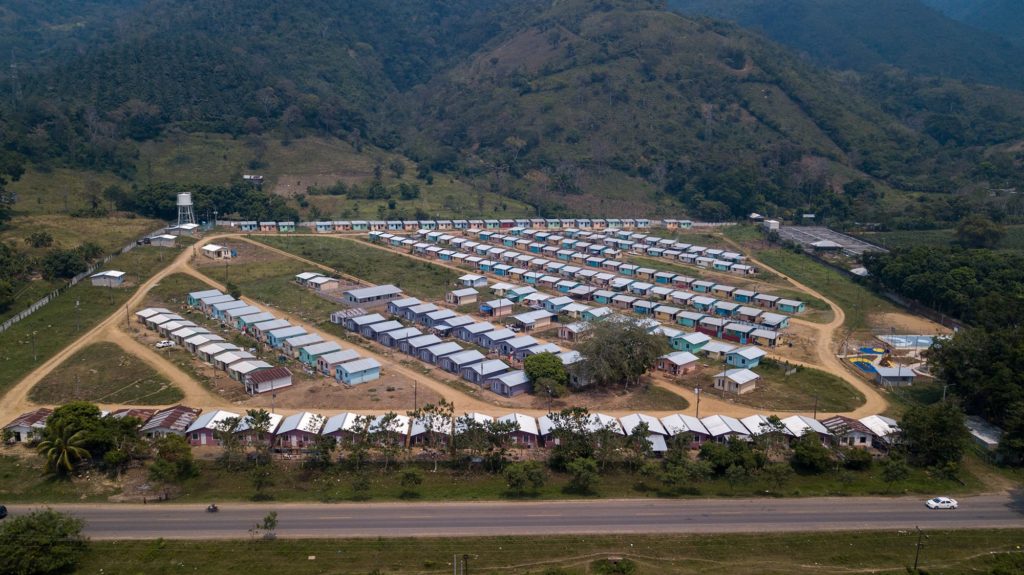

Exceptuando las zonas de guerra, Honduras figura entre los países más violentos del planeta. Desde mediados de la década de 1990, especialmente en las zonas urbanas, asistimos al recrudecimiento de las más variadas formas de violencia, como robos a mano armada, secuestros, violaciones, agresiones domésticas, homicidios, asesinatos selectivos por medio del sicariato, enfrentamientos entre bandas rivales de «mareros» o integrantes del crimen organizado, y en primer lugar, las tensiones propias del narcotráfico. Al mismo tiempo, pese a no haber vivido niveles de violencia política con dimensiones equiparables a sus países vecinos durante la década de 1980, Honduras se perfila como una de las naciones con mayor tasa de asesinatos de defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, de periodistas, sindicalistas o militantes de los movimientos sociales. Los responsables de estas formas de violencia, ya sean grandes terratenientes de explotaciones madereras o de palma africana, empresas extractivas nacionales e internacionales, banqueros, políticos e industriales, se manejan con total impunidad, entre otras razones, gracias a su posición privilegiada en el campo político-estatal. David Longtin, doctor en Ciencia Política por la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad de Ottawa, estudioso de la violencia que vive el activismo movilizado en conflictos socioambientales en Honduras y autor de Imaginaires politiques, luttes de sens et subjectivation politique: une analyse des discours sur la violence dans les conflits socio-environnementaux au Honduras (1975-2017) [Imaginarios políticos, luchas por el sentido y subjetivación política. Un análisis discursivo sobre la violencia en los conflictos socioambientales en Honduras (1975-2017)] (Universidad de Ottawa, 2021), analiza en esta entrevista la situación en el país centroamericano.

Daniel Vásquez (DV): En un contexto de extrema violencia y de represión política, ¿cómo entender la holgada disposición de sectores heterogéneos de la sociedad en favor de causas sociales y de luchas medioambientales? ¿Cuál es el impacto de la violencia sobre estas variadas formas de participación militante?

David Longtin (DL): Los sociólogos que estudian las movilizaciones colectivas en contextos de alto riesgo, como el de Honduras, generalmente se enfocan en aspectos estructurales, como la pertenencia de los activistas a redes interpersonales o asociativas que facilitan su socialización, construyen sus identidades e inciden sobre sus trayectorias de vida. Pero la adhesión de los militantes a la ideología, los valores y los objetivos de los movimientos sociales no es suficiente para explicar su participación en acciones colectivas. Se necesita, además, de su integración en redes que operan de soporte y los incitan a participar. Los activistas también evalúan los riesgos a partir de una percepción del nivel de represión construida sobre la base de experiencias pasadas y cotidianas. Están acostumbrados a un alto nivel de riesgo en un contexto de violencia generalizada, lo que puede contribuir a hacerles perder el miedo. Los politólogos, por su parte, han señalado una relación paradójica: la represión puede fomentar la movilización al suscitar indignación, y a menudo lleva a los activistas a un cambio en sus prácticas. Las barreras administrativas o las restricciones a los derechos también alienan a sus redes aliadas, reducen sus recursos u obstaculizan su capacidad de comunicar, reclutar o convocar a participantes. A veces la represión conduce a su radicalización o, al contrario, a su despolitización.

Aunque estos trabajos explican en parte la decisión riesgosa de movilizarse o el impacto de la represión sobre esta disposición, no toman suficientemente en cuenta el alto nivel de compromiso que requiere, ni las representaciones compartidas por los militantes acerca de las violencias a las que se enfrentan. Tampoco explican la convergencia de grupos heterogéneos en luchas corrientes, como las socioambientales, que reúnen a pobladores afectados por proyectos agroindustriales, mineros, forestales o energéticos con activistas de movimientos campesinos, afrodescendientes, indígenas, ecologistas, feministas y de derechos humanos.

Para entender esta decisión, primero, hay que tomar en serio la ética de los militantes, a veces listos para arriesgar su propia vida a fin de defender lo que creen verdadero y justo, y denunciar las injusticias que enfrentan en sus luchas socioambientales. Al analizar los discursos de los activistas y de sus organizaciones en Honduras, pude observar estas formas de compromiso ético, que Michel Foucault llamó la «parresia». La parresia tiene una larga tradición que puede remontarse hasta la Antigüedad griega, pero se difundió en América Latina a través del pensamiento crítico y de los movimientos obreros y campesinos durante los siglos XIX y XX. Fue revivida en la década de 1970 con la Teología de la Liberación y recuperada por los movimientos afrodescendientes, indígenas, ecologistas, feministas o de derechos humanos que surgieron en los años 1980 y 1990. En un contexto de violencia e impunidad generalizada, que Giorgio Agamben calificó de abandono, esta ética incita a los activistas a demostrar coraje frente a elevados riesgos de violencia y de muerte. Así, muchos afirman reiteradamente que no van a callarse y van a seguir elevando la voz en defensa de la vida, de las comunidades y de los bienes comunes. De forma que se obligan a sí mismos a hablar y luchar por sus convicciones y por los demás, convencidos de la justicia de su causa. Este compromiso no se limita a un discurso, sino que se encarna en su vida cotidiana y en la conformidad entre lo que dicen y lo que hacen. También las asociaciones juegan un papel importante para incitar a sus integrantes y simpatizantes a adherir a esta ética, por ejemplo, cuando otorgan premios a defensores en alto riesgo, rinden homenaje a activistas que fallecieron por sus convicciones o incitan a los demás a seguir su ejemplo y no desmovilizarse frente al miedo.

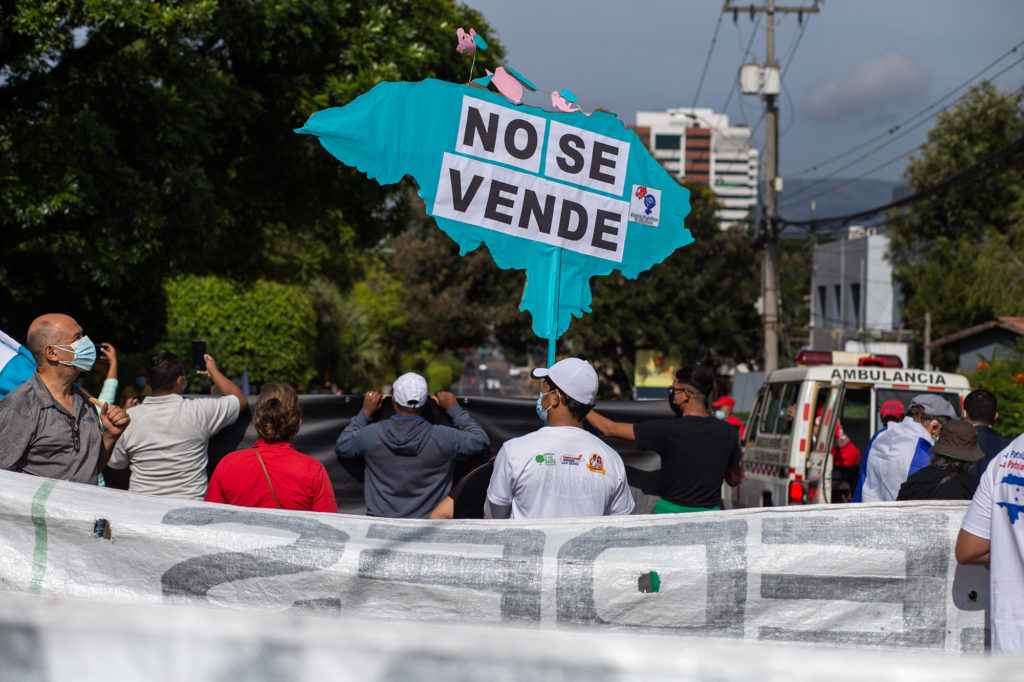

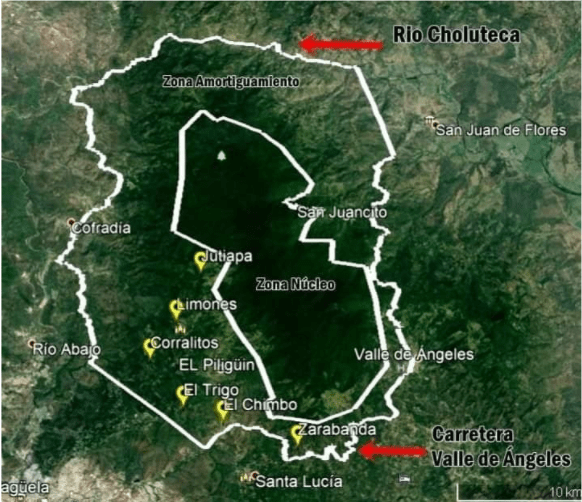

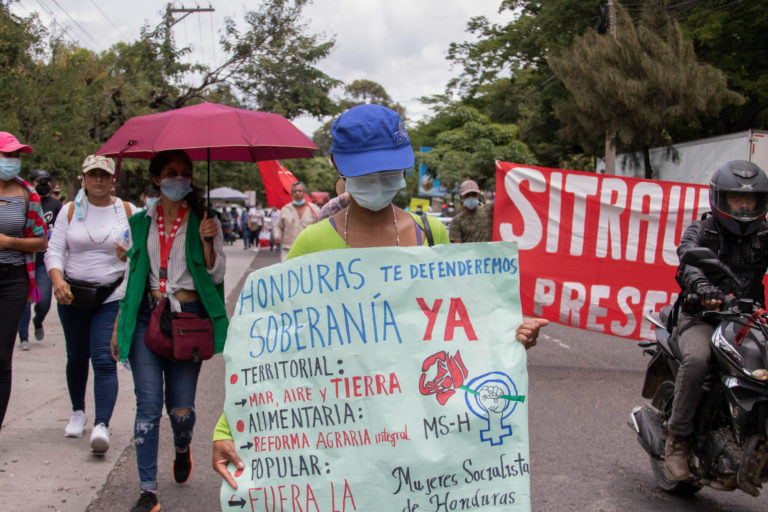

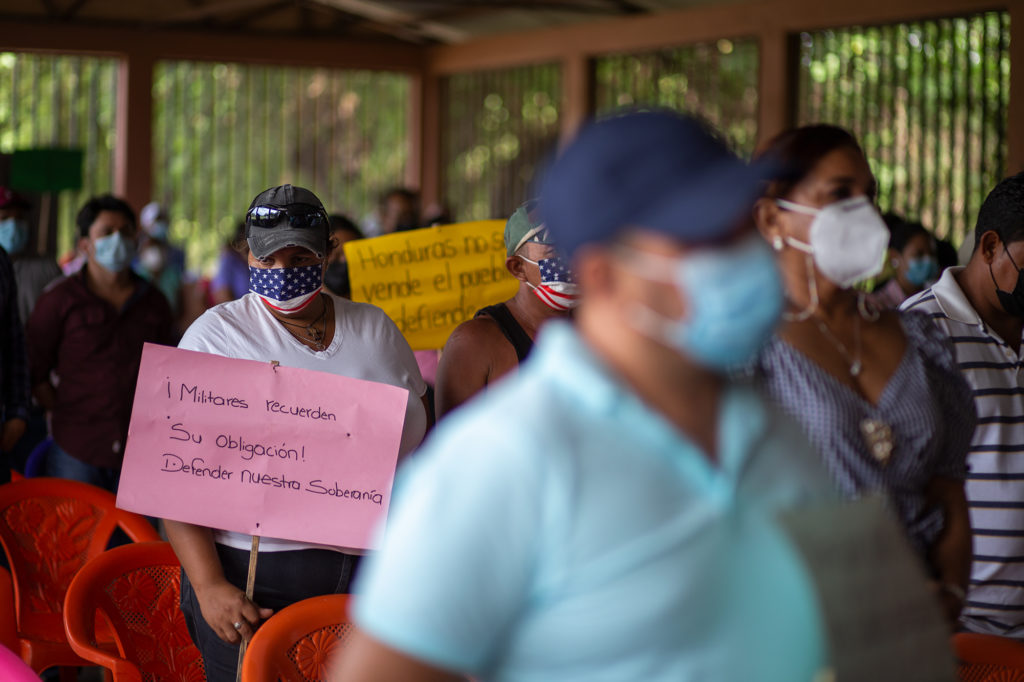

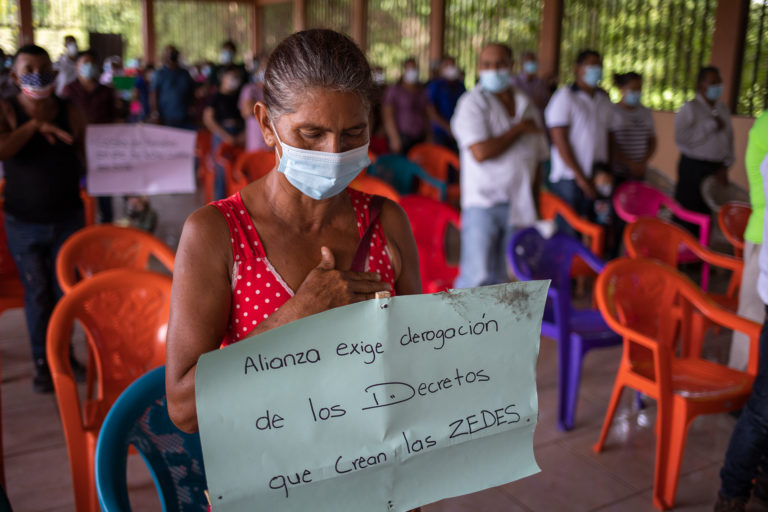

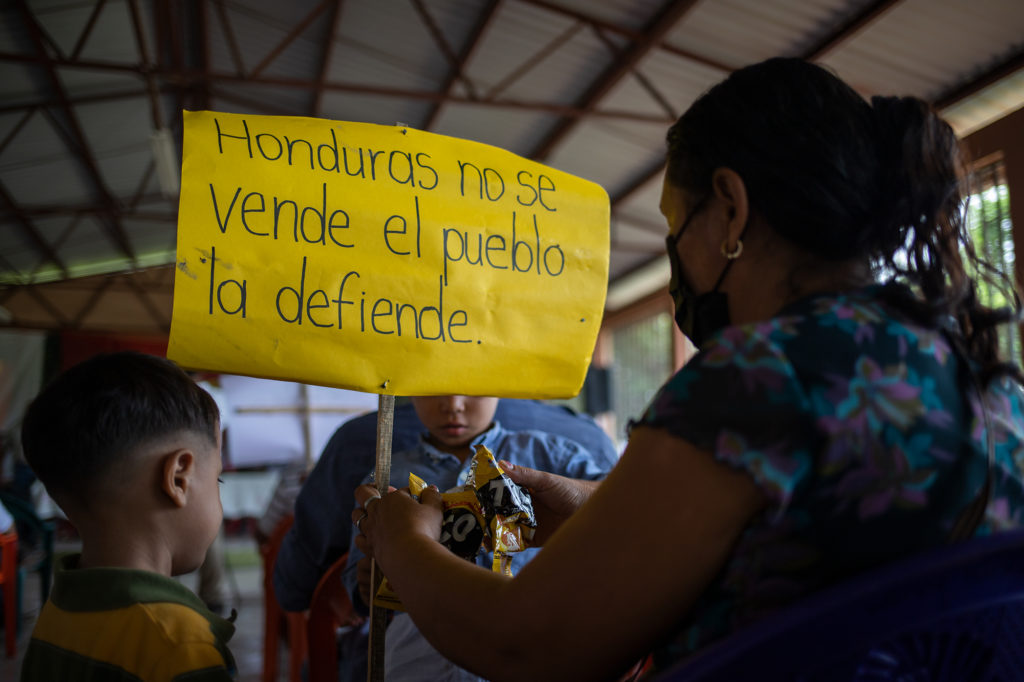

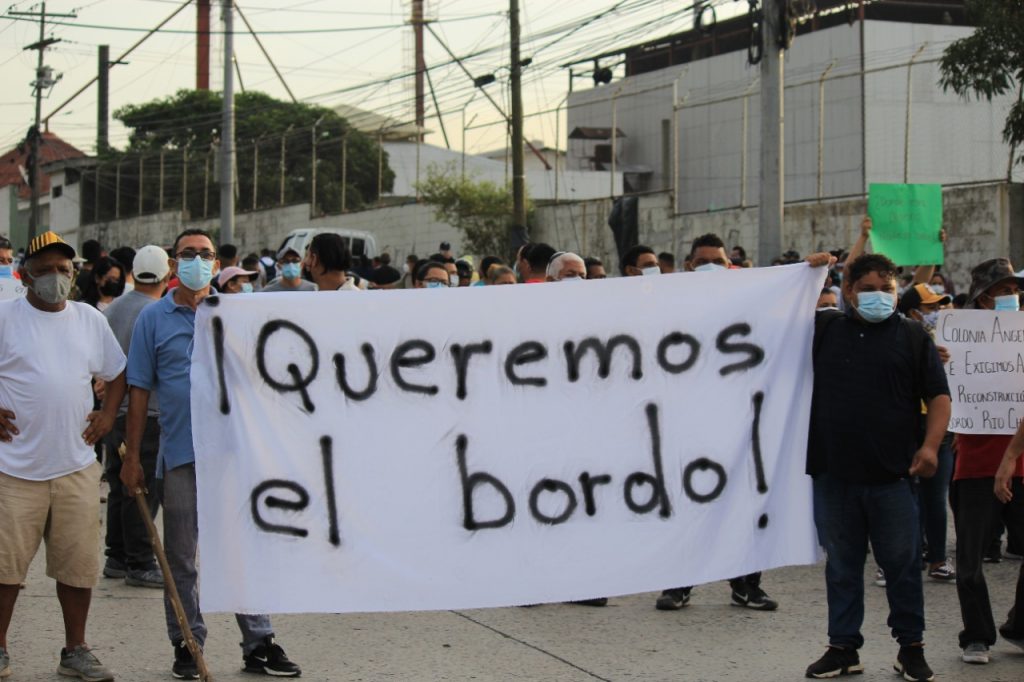

El segundo punto que hay que tener en cuenta es la manera en que los discursos militantes transforman las representaciones de la violencia. En Honduras, desde su aparición en la década de 1990, pero con mayor intensidad desde el golpe de Estado de 2009, los movimientos socioambientales han difundido un imaginario que opone la defensa de la vida —interpretada de manera amplia como la vida de las personas, de las comunidades y de los seres naturales— a una cultura de muerte. Esta cultura se reflejaría en los proyectos extractivos calificados de proyectos de muerte por los asesinatos en contra de sus opositores, la impunidad en que quedan en la mayoría de los casos, la represión que aumenta con la militarización de los territorios, la contaminación y la destrucción del ambiente, o el destierro y la desposesión de las comunidades. Los activistas oponen esta cultura de muerte que desprecia la vida a su lucha en defensa de la vida, lo que les permite unirse, a pesar de pertenecer a diversos grupos sociales o movimientos. Lo que los une es su común denuncia de las injusticias —o agravios, si seguimos a Jacques Rancière— causadas por esta cultura y estos proyectos de muerte.

DV: Las demostraciones de violencia política más visibles fueron perpetradas por terratenientes en búsqueda de conservar sus privilegios, cómplices de masacres como la de Los Horcones en 1975, llevada a cabo en la hacienda del latifundista Manuel Zelaya (padre del expresidente entre 2006 y 2009), donde fueron asesinados campesinos y sacerdotes involucrados en la lucha por la reforma agraria. Pensemos también en las masacres conocidas como El Jute (1965), de Santa Clara (1972), y después, las de El Astillero (1991), Silín (2008) y El Tumbador (2010). ¿Cómo se han representado las violencias asociadas a las luchas socioambientales en los imaginarios presentes en Honduras? ¿De qué manera estos conflictos han moldeado los imaginarios políticos y las luchas por el sentido emprendidas por líderes populares hondureños? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en la construcción de estos discursos antagónicos?

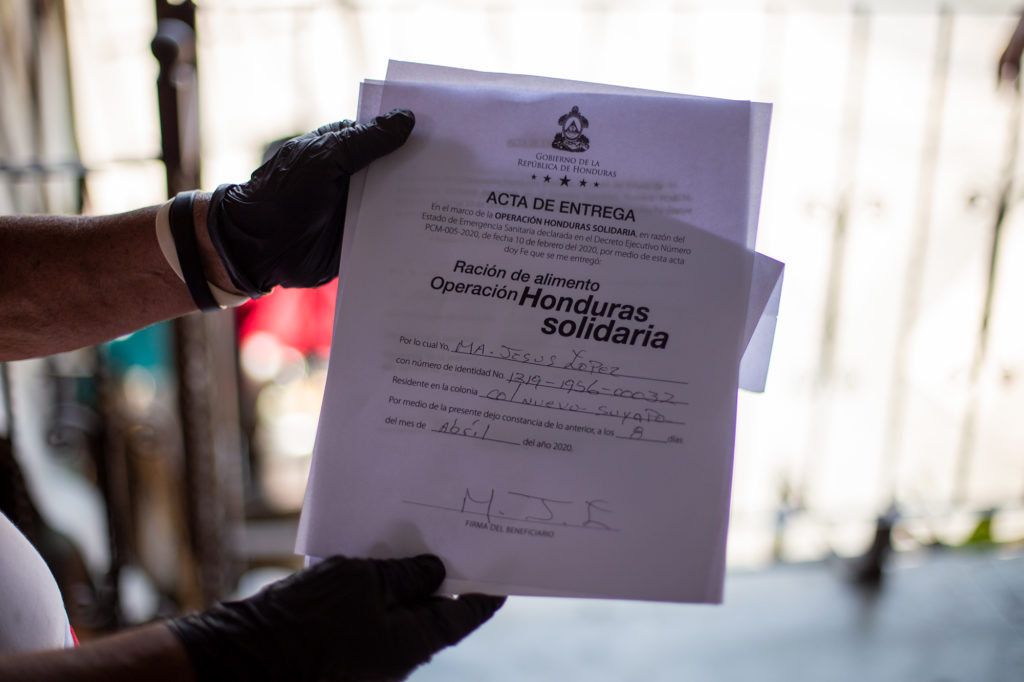

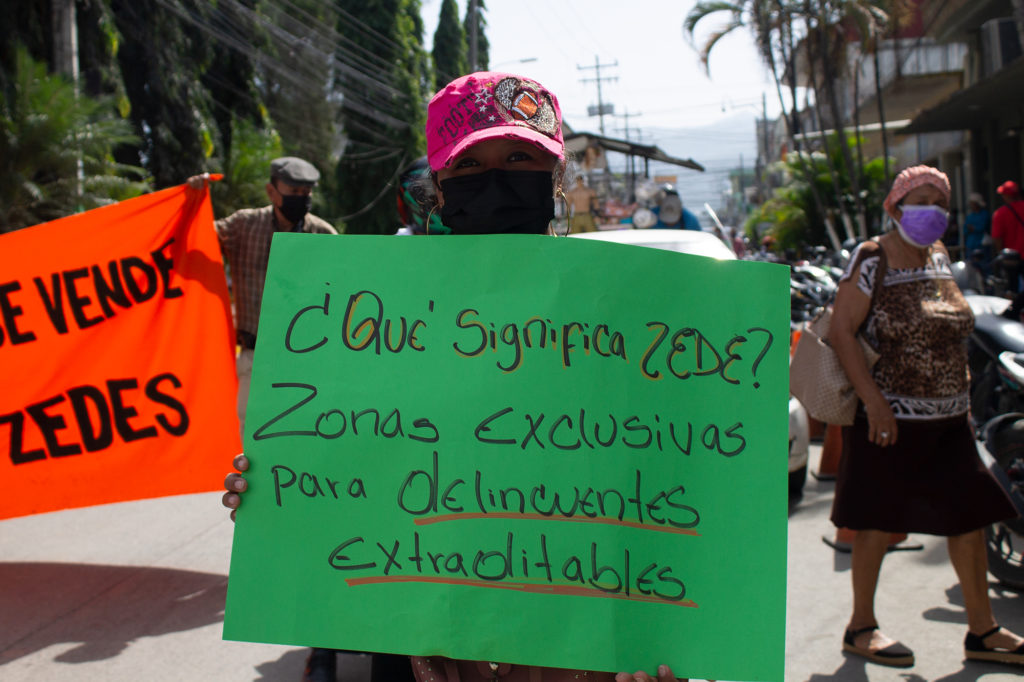

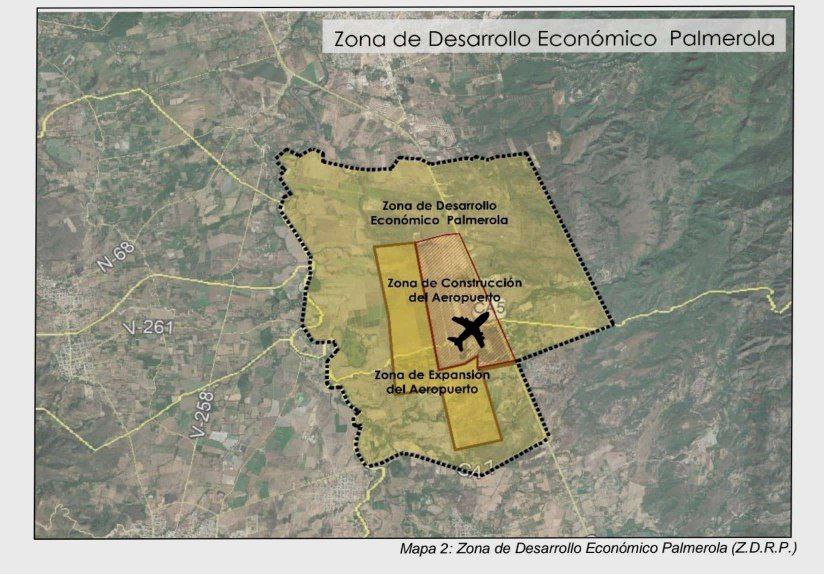

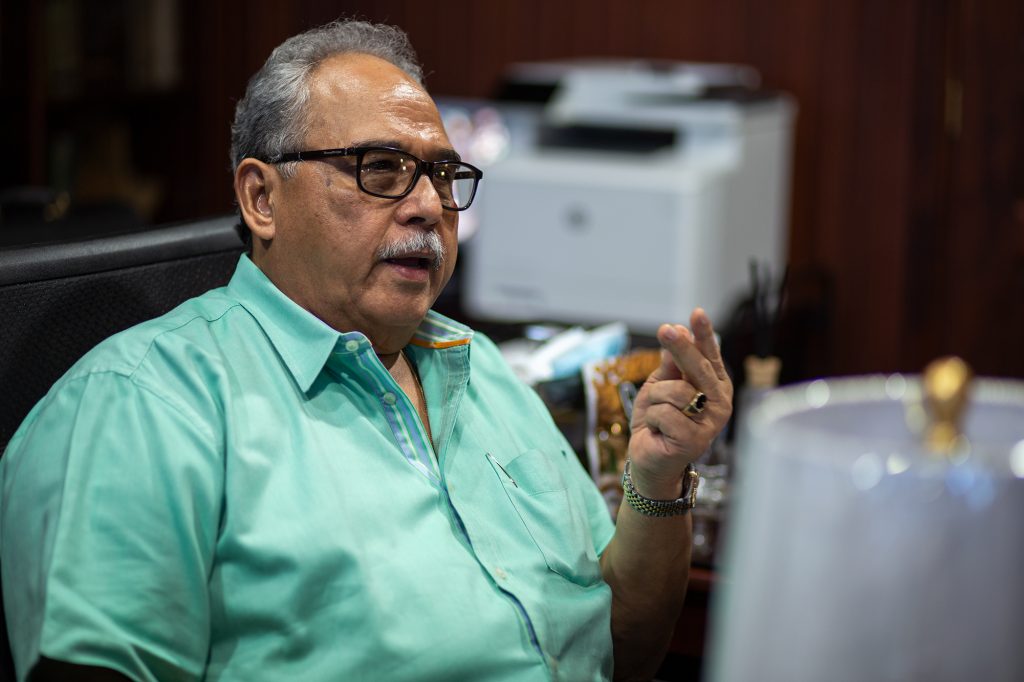

DL: En Honduras, las violencias asociadas a los conflictos socioambientales son representadas en dos imaginarios distintos. Por un lado, los cuerpos policiales y militares, los tribunales, el gobierno y los periódicos nacionales vehiculizan un imaginario de la seguridad que atribuye las violencias a delincuentes, mareros o narcotraficantes, considerándolas como crímenes comunes y negando cualquier vínculo con móviles políticos. Invocan las investigaciones policiales, la pericia forense, las pruebas judiciales y las estadísticas de homicidios para establecer la credibilidad de ese imaginario y así, justificar las políticas de seguridad pública que, en la última década, han contribuido a remilitarizar el país. En este imaginario, el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y del Ministerio Público, así como los arrestos, los procesos penales y los encarcelamientos, se constituyen como soluciones a los altos niveles de violencia. Por otro lado, las organizaciones regionales e internacionales interpretan las violencias como violaciones de los derechos humanos, basándose en las denuncias y los testimonios de las víctimas y sus familias, la sociedad civil hondureña u organizaciones no gubernamentales (ONG). Ese imaginario subraya los riesgos que corren los defensores en una situación de indefensión e impunidad, pidiendo al Estado que los proteja, en particular a los grupos vulnerables.

Frente a esos imaginarios, los activistas hondureños han tratado de abrir un espacio para difundir su propio imaginario de la defensa de la vida, empleando varias estrategias. Aprovecharon los medios extranjeros y sus propios medios alternativos para impugnar el imaginario de seguridad que transmite la prensa nacional, particularmente después del asesinato de Berta Cáceres, militante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), en 2016, que generó una cobertura periodística internacional intensa. Esta cobertura introdujo en los medios hondureños que publican despachos extranjeros un discurso de derechos humanos que, aunque ha permanecido marginal, cuestiona la veracidad de los relatos de las autoridades y la justicia de sus soluciones. De esta manera, los militantes se oponen a la negación policial de los móviles políticos de los asesinatos o su criminalización por parte de los medios y de las autoridades judiciales, y responsabilizan al Estado por su indefensión y la impunidad. En el ámbito internacional, tratan de captar la legitimidad de los derechos humanos y subvertirlos, a fin de ampliar la comprensión de las violaciones de derechos. Así, esperan que los sistemas de protección reconozcan las múltiples violencias que viven las comunidades y la situación de riesgo de los defensores.

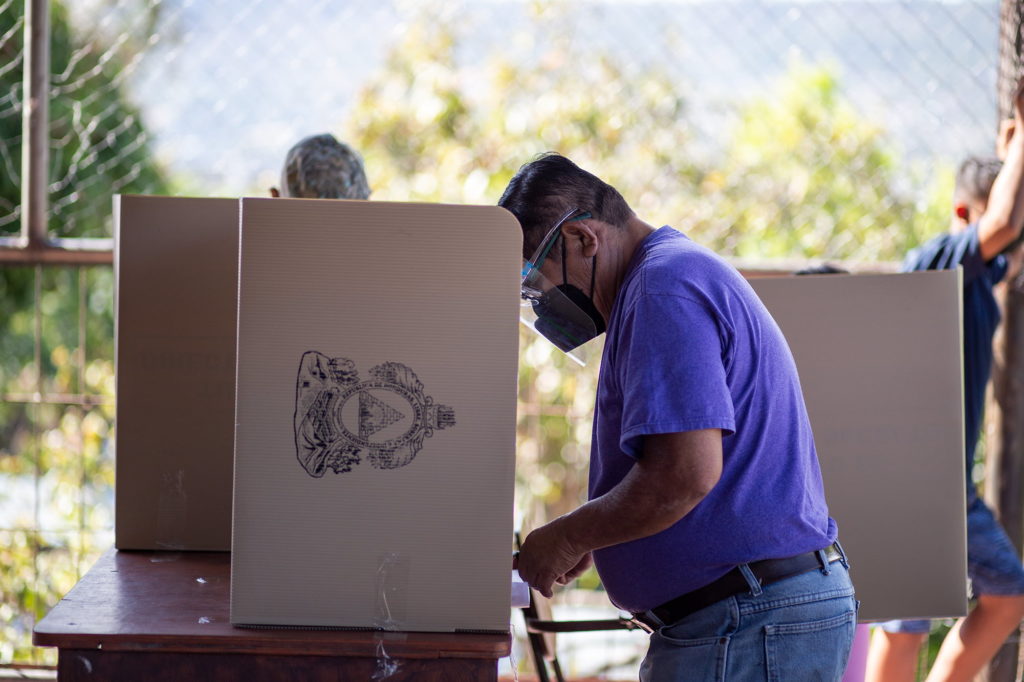

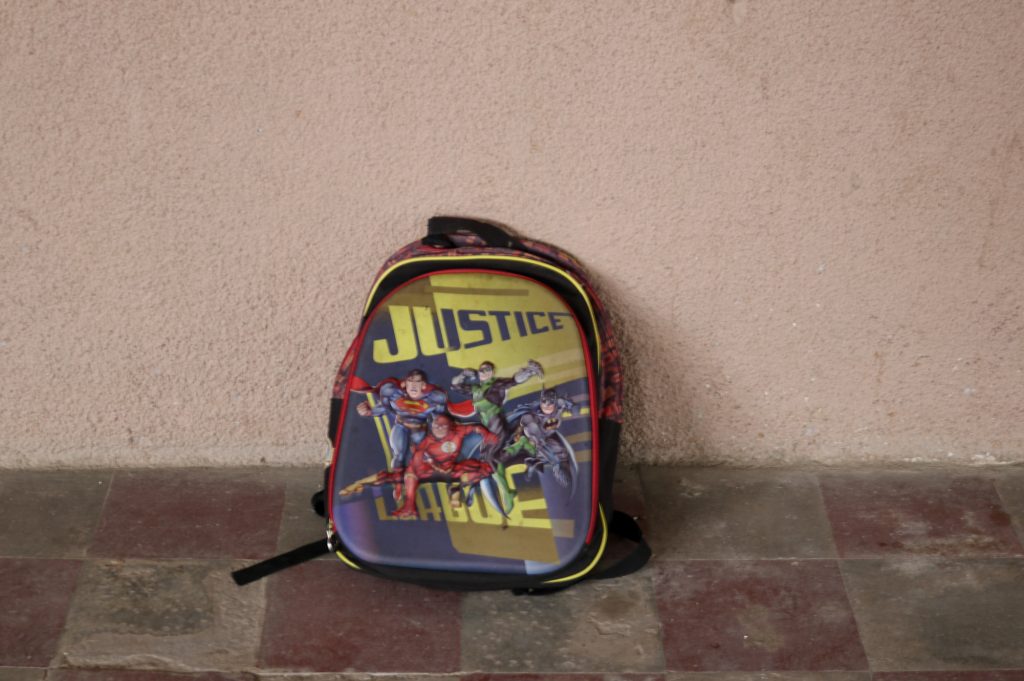

DV: El pasado mes de abril, la Corte Suprema de Justicia de Honduras declaró culpable a Roberto David Castillo, exgerente general de la hidroeléctrica Desarrollos Energéticos (DESA), de coautoría en el asesinato de Berta Cáceres. Pese a la resonancia que ha suscitado este caso emblemático en la opinión pública y en las declaraciones de un sinnúmero de organizaciones internacionales desde 2016, se sigue asesinando a dirigentes populares, recientemente con los delitos contra la vida de Félix Vásquez, líder lenca de la Unión de Trabajadores del Campo (UTC), y en perjuicio del líder tolupan Adán Mejía. De acuerdo con el informe de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, al menos 21 referentes sociales mujeres han sido asesinadas entre 2016 y 2021 en esa región. Si bien todavía no se ha enjuiciado a todos los responsables por el asesinato de Cáceres, se ha dado un paso importante en el esclarecimiento de lo sucedido. ¿Podríamos avanzar que, pese a todo, la situación está cambiando? ¿Cómo interpretar la conducta del Estado de Honduras y de su clase política frente a las violaciones de los derechos humanos?

DL: Si bien hay instituciones que trabajan para proteger los derechos humanos y poner fin a la impunidad, en general el Estado hondureño y su clase política reaccionan cuando las organizaciones internacionales ejercen una fuerte presión, alertadas por las ONG, la sociedad civil y los medios extranjeros, como en el caso de Cáceres. Ante la comunidad internacional, el Estado afirma cumplir con su responsabilidad invocando reformas legislativas y administrativas o la continuación de las investigaciones y los procedimientos judiciales, aunque en más de 95 % de los casos no llegan a sentencias. Además, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos como los de Carlos Escaleras Mejía, Carlos Luna López o Blanca Jeannette Kawas, las autoridades policiales o judiciales no siguieron procedimientos que cumplieran con los estándares interamericanos en materia de investigación, plazos razonables o protección de testigos.

A pesar de las sentencias por el asesinato de Berta Cáceres, hay muchos indicios de que la situación sigue siendo preocupante. Primero, Global Witness, que publica estadísticas anuales de asesinatos de defensores de la tierra y del ambiente, reportó 14 muertes en 2019, mientras que la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa) documentó 20 asesinatos de defensores de derechos humanos en 2020, la mayoría de los cuales defendían a los pueblos originarios, la tierra, el territorio o el medioambiente. Aunque desde 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el nuevo Sistema Nacional de Protección del Estado Hondureño han otorgado numerosas medidas provisionales, cautelares o de protección, la CIDH, ACI-Participa, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos y el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos han documentado decenas de asesinatos de beneficiarios, así como casos de desapariciones forzadas. Varias personas murieron mientras se tramitaban sus solicitudes y, cuando estas se otorgan, los beneficiarios se quejan de que no son aplicadas, o lo son de manera inadecuada. La muerte de Félix Vásquez ilustra esta desprotección. Según el Observatorio citado, a pesar de que Vásquez había recibido amenazas de muerte, su solicitud de medidas de protección nunca fue otorgada.

De tal forma, aunque los juicios en el caso de Berta Cáceres constituyen un avance importante para las luchas por la verdad y la justicia, aún falta mucho para que las defensoras y los defensores sean protegidos y puedan ejercer su trabajo, movilizarse y expresarse sin riesgos de represalias.

Este texto apareció en la edición digital de la Revista Nueva Sociedad, en la sección «Entrevistas», la última semana de agosto del presente año.