Por lo menos nueve activistas que se opusieron a represas financiadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) han sido asesinados, según registros judiciales, reportes de medios e informes de grupos de derechos humanos.

Por Mariana Castro (Columbia Journalism Investigations), Eli Moskowitz (OCCRP) y Madeline Fixler (Columbia Journalism Investigations)

Portada: James O’Brien/OCCRP

El BCIE (que se autodenomina el “Banco Verde de Centroamérica”) les ha prestado millones de dólares a proyectos de energía sostenible.

Esto incluye a 25 plantas hidroeléctricas que el banco ha financiado en algo más de 30 años. Según su presidente saliente, Dante Mossi, el banco ahora tiene en mente otros dos polémicos proyectos.

Pero algunos de esos proyectos han costado más que dinero.

Por lo menos nueve activistas que se oponían a estas hidroeléctricas han sido asesinados, según registros judiciales, reportes de medios e informes de grupos de derechos humanos.

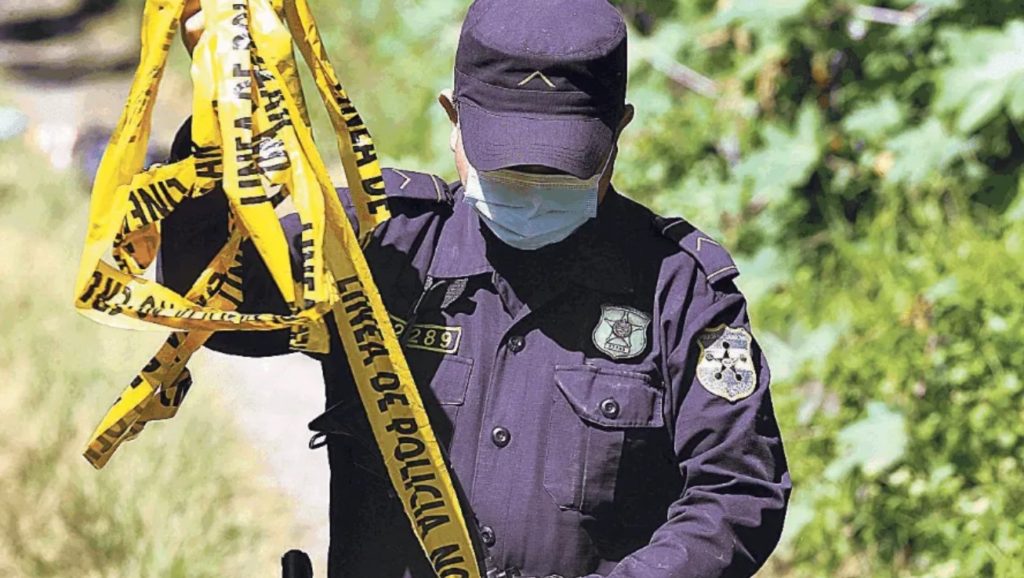

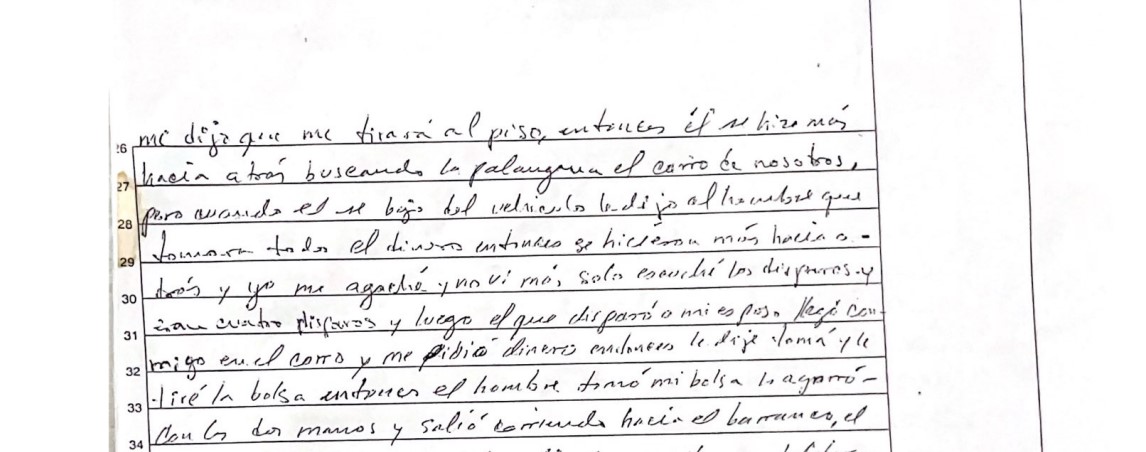

Algunos fueron baleados de camino a las protestas; otros habrían sido atacados simplemente por manifestarse en contra de los proyectos.

En todos estos proyectos, el BCIE transfirió o se comprometió a desembolsar fondos después de que estas personas fueran asesinadas.

En otros dos casos, el banco siguió financiando las represas incluso después de que hubiera manifestaciones de comunidades indígenas y de que se publicaran reportes de violencia contra ellas.

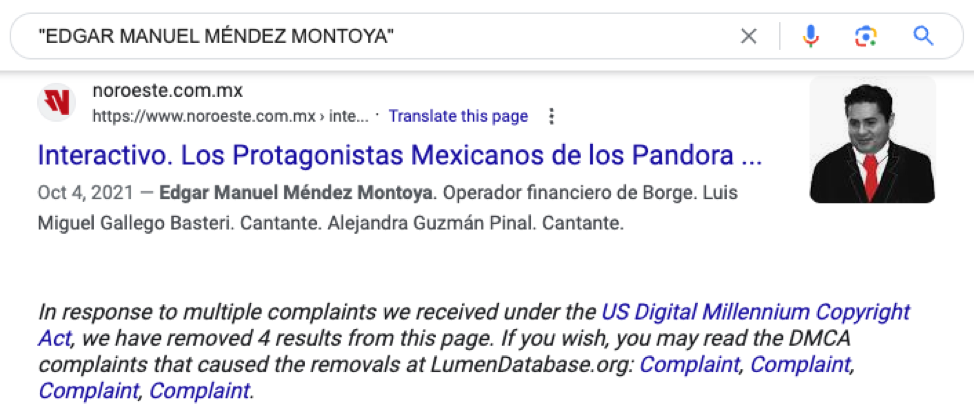

El OCCRP y Columbia Journalism Investigations (CJI) descubrieron que el BCIE pasó por alto las señales de alerta cuando accedió financiar la polémica represa de Agua Zarca en Honduras.

Los periodistas examinaron otros dos proyectos hidroeléctricos que fueron financiados por el banco y pudieron constatar errores similares.

La batalla por Babilonia

Carlos Roberto Flores estaba descansando en el patio de su casa con su familia, en el pueblo de La Venta, en Gualaco, en el nororiente de Honduras, cuando seis hombres irrumpieron y lo acribillaron a balazos.

Según relatos de los testigos citados por grupos de derechos humanos, informes de prensa y un académico estadounidense que se encontraba de visita en el pueblo en ese momento, Flores fue asesinado por guardias de Energisa S.A. de C.V., una empresa hondureña que estaba construyendo una pequeña represa hidroeléctrica en la zona.

Los grupos de derechos humanos afirmaron que Flores, que tenía 28 años cuando fue asesinado en junio de 2001, se había convertido en blanco de ataques por liderar las protestas contra la represa. Un par de meses antes, una organización de derechos humanos había publicado en un periódico local una lista de personas que, según esta, eran perseguidas por Energisa. El nombre de Flores figuraba entre los primeros, según Daniel Graham, un académico que estaba estudiando la represa Babilonia.

“Carlos Flores se convirtió en blanco de asesinato por ser uno de los mayores detractores del proyecto de Energisa”, escribió Graham en un recuento publicado por varios grupos de derechos humanos.

Ni Energisa, ni la policía hondureña respondieron a nuestras preguntas.

Babilonia era una de varias pequeñas represas hidroeléctricas de capital privado que se construyeron en Honduras a principios de siglo. En 1998, el gobierno aprobó una nueva ley para fomentar la inversión privada en proyectos hidroeléctricos, que se proclamaban como fuentes de energía ecológicas, prometiéndoles un “trato preferencial.”

El BCIE había apoyado la iniciativa y se comprometió a financiar varias de las nuevas represas. Entre ellos figuraba Babilonia, una represa de unos 4 megavatios bautizada por el río sobre el que fue construida, que Energisa prometió que suministraría electricidad a hogares de la zona y que atraería a inversionistas internacionales.

Pero miembros de la comunidad advirtieron que la represa destruiría las muchas cascadas y ríos de la región y que dejaría sin trabajo a caficultores locales. Muchos tenían miedo de que afectara también al vecino Parque Nacional de la Sierra de Agalta, un refugio de fauna salvaje que forma parte de un importante corredor migratorio de tapires, pumas y leopardos, entre muchos otros animales.

Pero las protestas de la población fueron reprimidas con violencia e intimidación. Rafael Ulloa, entonces alcalde de Gualaco y líder de las protestas contra Babilonia, afirmó haber recibido amenazas de muerte anónimas y haber sido agredido físicamente en varias ocasiones. Otro de los líderes de la protesta, José Zúñiga, declaró a los funcionarios de derechos humanos que parte de su ganado había sido masacrado a machetazos.

El hermano de José, Isidro Zúñiga, comentó que la gente tenía mucho miedo a salir de sus casas de noche por temor a ser interceptados o arrestados por los guardias de seguridad de Energisa.

“La comunidad vivía en estado de pánico”, declaró a los periodistas.

Un mes después del asesinato de Flores, los manifestantes llevaron su lucha a la capital. Más de 300 personas se concentraron frente al Congreso Nacional para protestar, antes de visitar la sede del BCIE y las embajadas de varios de sus Estados miembros.

“Visitamos muchas embajadas de los países miembros del BCIE para que entendieran el tipo de proyecto que estaban financiando”, señaló Isidro Zúñiga.

La policía se enfrentó a los manifestantes con gases lacrimógenos, porras y balas de goma, dejando más de una docena de heridos. Grupos internacionales de derechos humanos condenaron la violencia y la detención de 20 manifestantes.

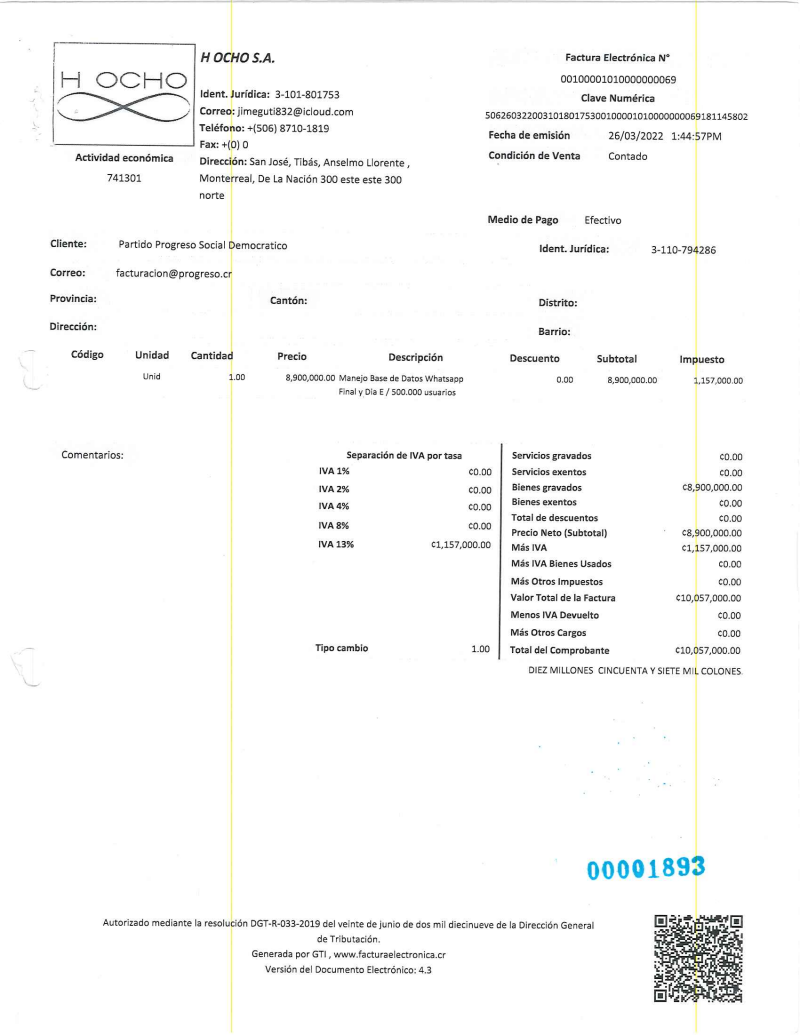

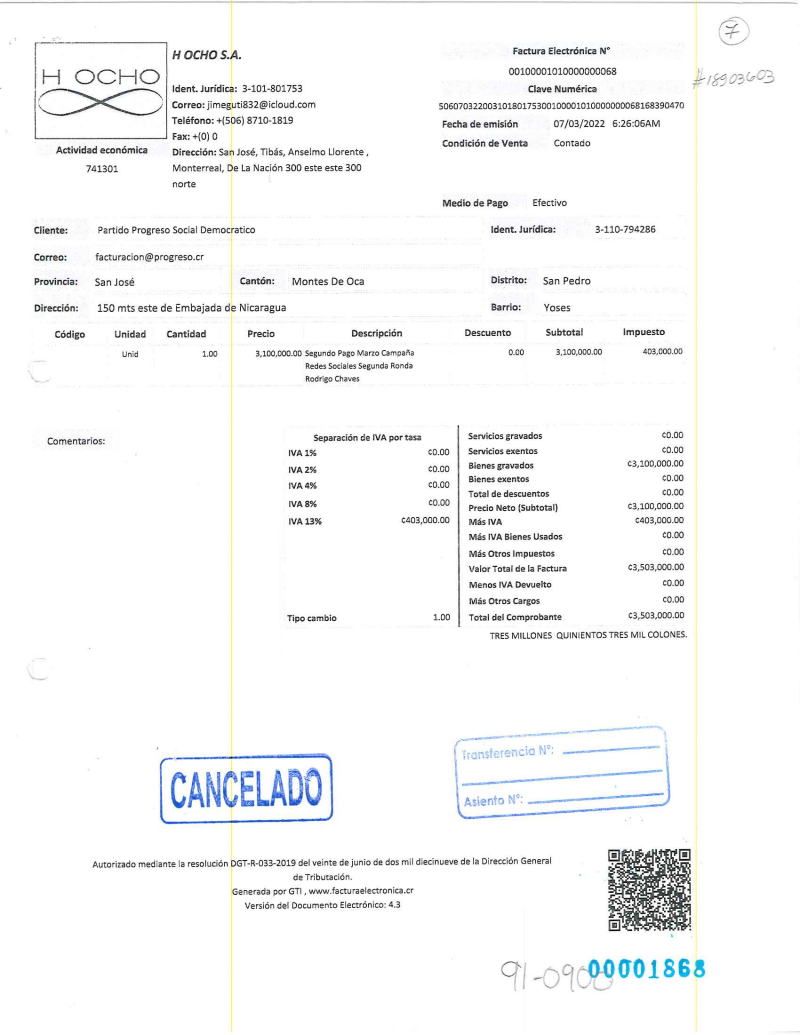

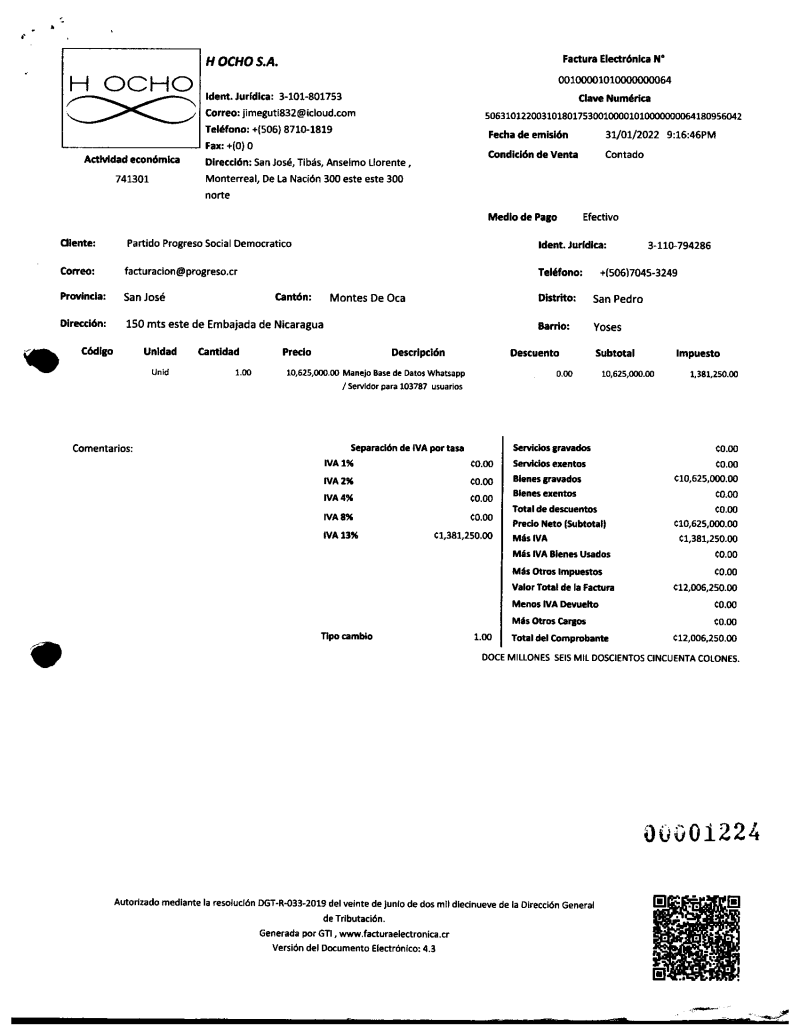

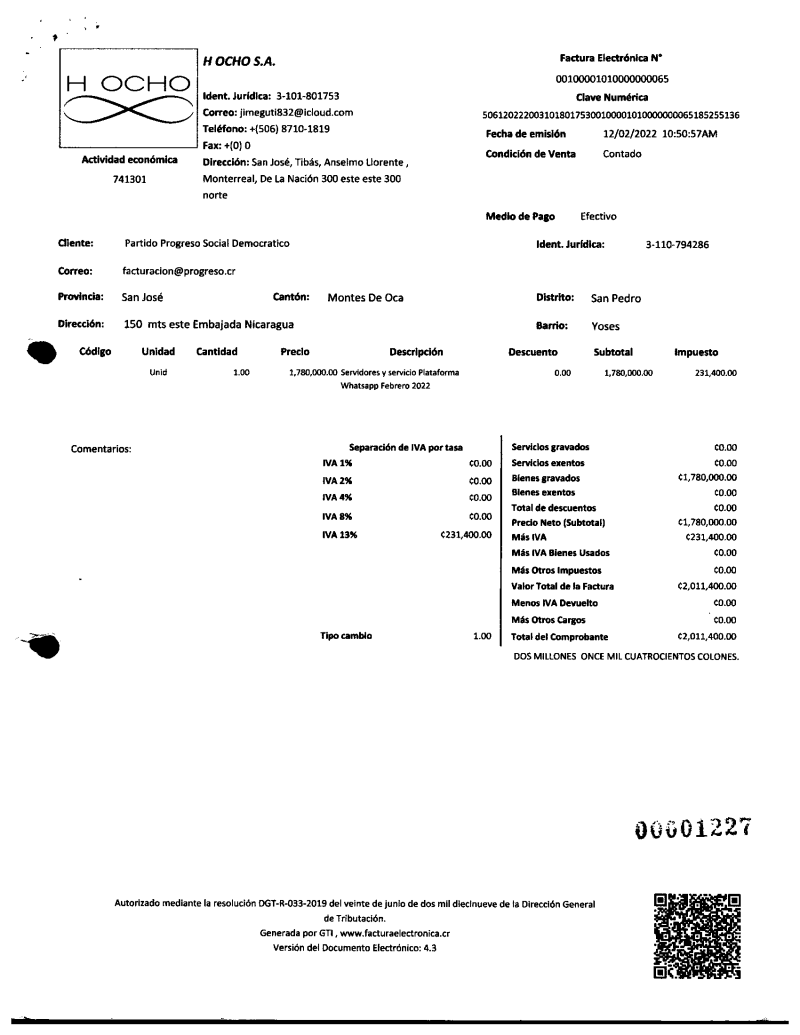

A pesar de las protestas, el BCIE accedió a otorgar un préstamo a Energisa por 2,7 millones de dólares, un poco más de la mitad de los 5 millones necesarios para la construcción del proyecto Babilonia. El banco no respondió nuestras solicitudes de comentarios acerca del proceso de toma de decisión en este caso.

Mark Bonta, un geógrafo estadounidense que realizó una evaluación del impacto ambiental de Babilonia para los grupos de protesta, dijo que el BCIE y el gobierno no debieron haber apoyado la represa después de que la muerte de Flores diera “pruebas claras y documentadas con fotografías de que Energisa actuaba con impunidad”.

“Incluso después del asesinato de Flores no se inmutaron y, cuando la tormenta de la polémica y las protestas de calle dio lugar a investigaciones oficiales, el banco reiteró su apoyo”, escribió Bonta en un artículo académico sobre el caso.

El BCIE no respondió a nuestras solicitudes de comentarios.

Daños irreversibles

El BCIE financió el proyecto Babilonia no sólo después de la represión violenta contra los manifestantes, sino también a pesar de una gran cantidad de preocupaciones medioambientales que habían planteado sus opositores y de denuncias de irregularidades en el proceso de aprobación del proyecto.

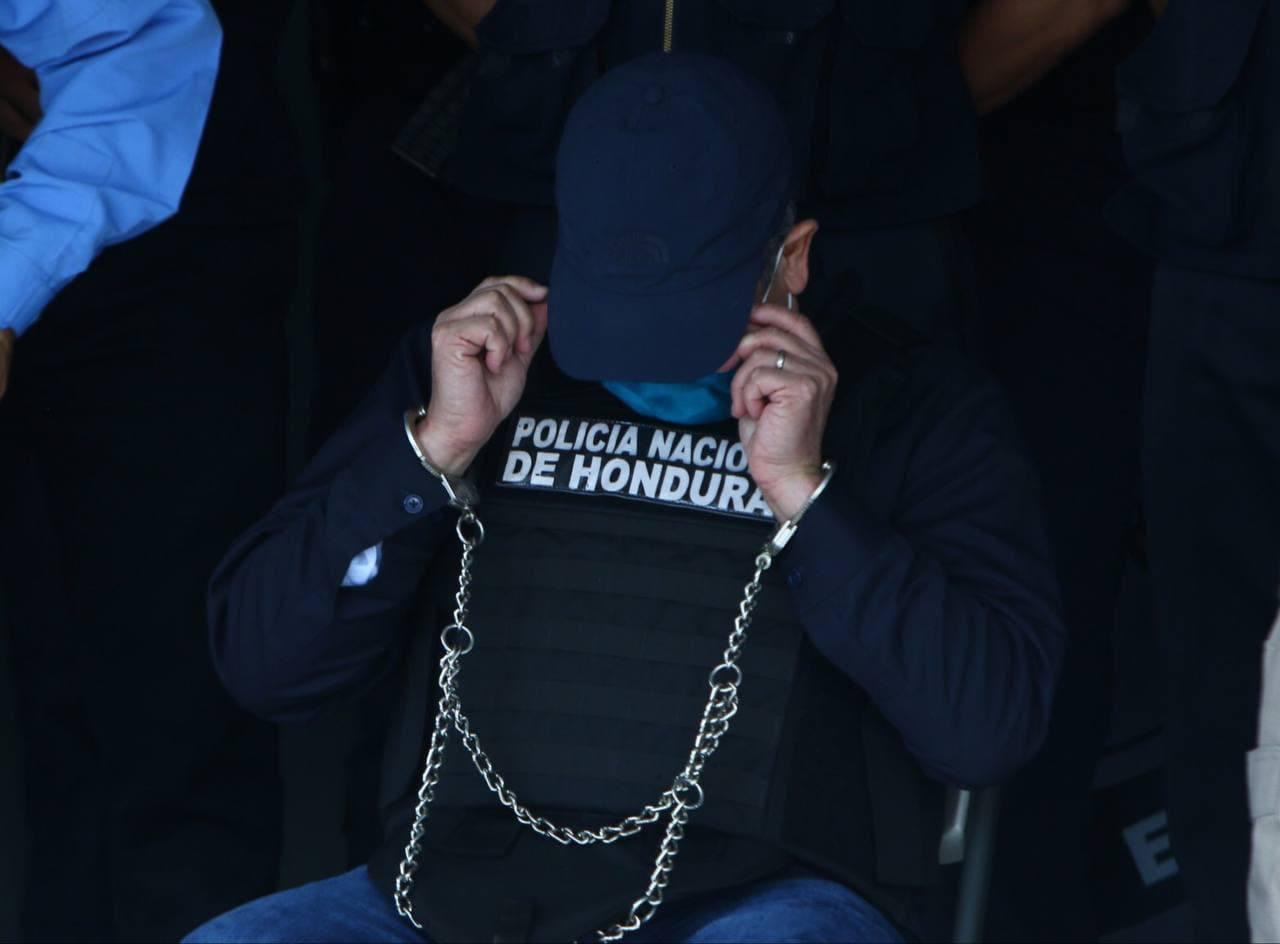

Un mes después del asesinato de Flores, la Coordinadora Nacional Contra la Impunidad (CONACIM), que agrupa a organizaciones de derechos humanos hondureñas, elaboró un informe donde se detallaban las irregularidades cometidas durante el proceso de aprobación del proyecto Babilonia.

La Coordinadora luego le envió una petición al BCIE, pidiendo que el banco dejara de financiar la represa.

La petición decía que la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SERNA) había firmado contratos con Energisa antes de que el proyecto obtuviera la licencia ambiental, “en abierta contradicción y violación” de la ley. El acuerdo se aprobó por decreto presidencial en marzo de 2000, antes de que se realizara la evaluación de impacto ambiental que exige la ley.

Incluso cuando se realizó la evaluación de impacto ambiental, el proyecto tenía muchos problemas, según la CONACIM. Lo más importante es que no tenía en cuenta las leyes medioambientales y forestales, ignoró información clave sobre los propietarios de las tierras que se verían afectadas y no tomaba en cuenta las preocupaciones de la población local.

La CONACIM también señaló que había lagunas en los análisis técnicos que sirvieron de base al estudio y criticó a Energisa por suministrar “datos total o parcialmente falsos”.

“No nos oponemos a que el BCIE o cualquiera otra instancia canalice fondos internacionales para proyectos nacionales que significarán desarrollo económico y social”, escribieron.

“En cambio, sí nos oponemos a que la utilización de fondos externos para proyectos de dudosa reputación se quieran sustentar ingenuamente en documentos salidos de autoridades corruptas al más alto nivel”.

Bonta, a quienes los manifestantes le pidieron que revisara la evaluación de impacto ambiental de Energisa, coincidió en que había una “falta lamentable” de datos sobre el impacto de la represa en la geología y la fauna de la región. Los mapas anexados al informe también habían sido “en buena parte manipulados para que pareciera que la gente no iba a perder sus cafetales”, señaló.

Reportes de la época indican que, tras las protestas, el jefe de la Comisión de Energía de Honduras había anunciado que el BCIE había congelado el financiamiento de 14 proyectos, por un total de unos 300 millones de dólares, pero no el de Babilonia.

El jefe de la comisión, Jack Arévalo, declaró a medios locales que la represa contaba con los permisos adecuados y que cualquier paralización podría provocar que el Gobierno tuviera que pagar una indemnización a Energisa.

A pesar de la retahíla de problemas de la represa, Energisa terminó la construcción del proyecto Babilonia. Un mes después de que Ulloa terminara su mandato como alcalde de Gualaco en enero de 2002, su sucesor le concedió a la empresa el permiso de explotación.

“Lo que nos había tocado una lucha de cuatro años, en dos horas le dan el permiso de operación”, afirmó Arévalo.

Lugareños les dijeron a los periodistas que ya estaban viendo los efectos ambientales negativos de la represa. Ulloa dijo que el río sobre el que fue construida ahora tiene la mitad de su caudal normal.

“El proyecto no es autosostenible, depende de la cantidad del caudal”, dijo Ulloa.

No obstante, el impacto ambiental ha sido como muchos habitantes de la zona lo predijeron: El río donde se construyó ahora tiene la mitad de su caudal normal.

El lado oscuro de Barro Blanco

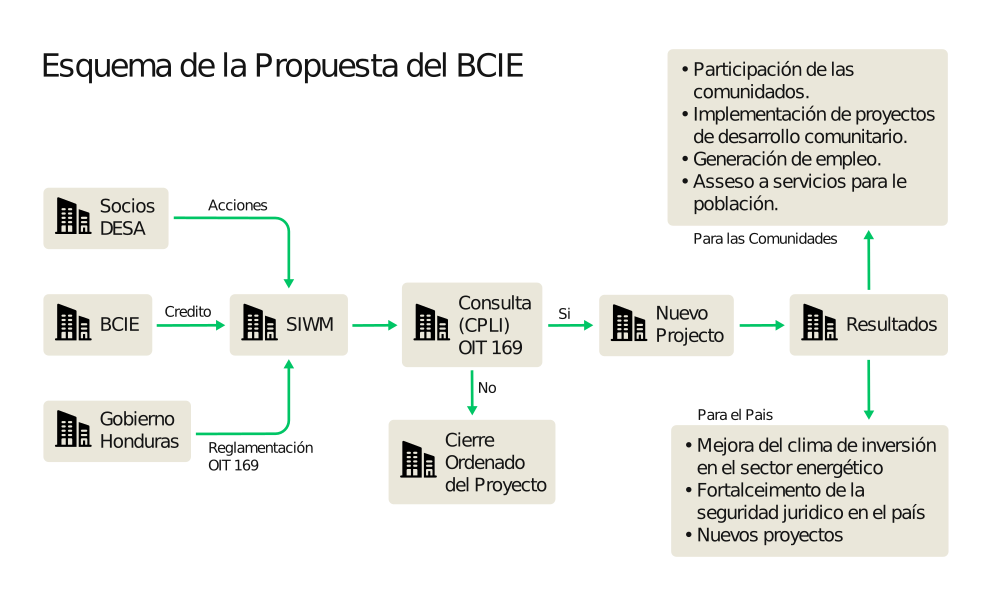

Una década después de la polémica con Babilonia, el BCIE accedió a otorgar un préstamo por 25 millones de dólares a otra polémica represa en Chiriquí, en el occidente de Panamá, conocida como Barro Blanco.

Las comunidades indígenas Ngäbe-Buglé de la zona venían protestando desde hacía bastante tiempo contra la represa, alegando que no se les había consultado debidamente antes de que el gobierno aprobara el proyecto, que acabaría anegando casi 260 hectáreas de tierras, desplazando a familias e inundando antiguos emplazamientos de relevancia cultural.

En un principio, el Banco Europeo de Inversiones, el banco para el desarrollo de la Unión Europea, también había aceptado financiar el proyecto de 80 millones de dólares. Pero después de que varios grupos indígenas presentaran una denuncia advirtiendo de los daños que causaría, el banco anunció una investigación formal sobre el proyecto.

Cuando la constructora de la represa, Generadora Del Istmo, S.A. (GENISA) se enteró de que esta investigación incluiría enviar funcionarios a visitar el sitio de la obra, la empresa retiró su solicitud de financiamiento. En 2011, el BCIE intervino junto con dos bancos de desarrollo europeos.

Tras unas manifestaciones masivas, la policía respondió con una represión violenta, según grupos de derechos humanos, que denunciaron que agentes de la policía dispararon balas de goma a los manifestantes, fueron casa por casa para rociarlos con gas pimienta, e interpusieron demandas judiciales inventadas contra los detractores del proyecto Barro Blanco.

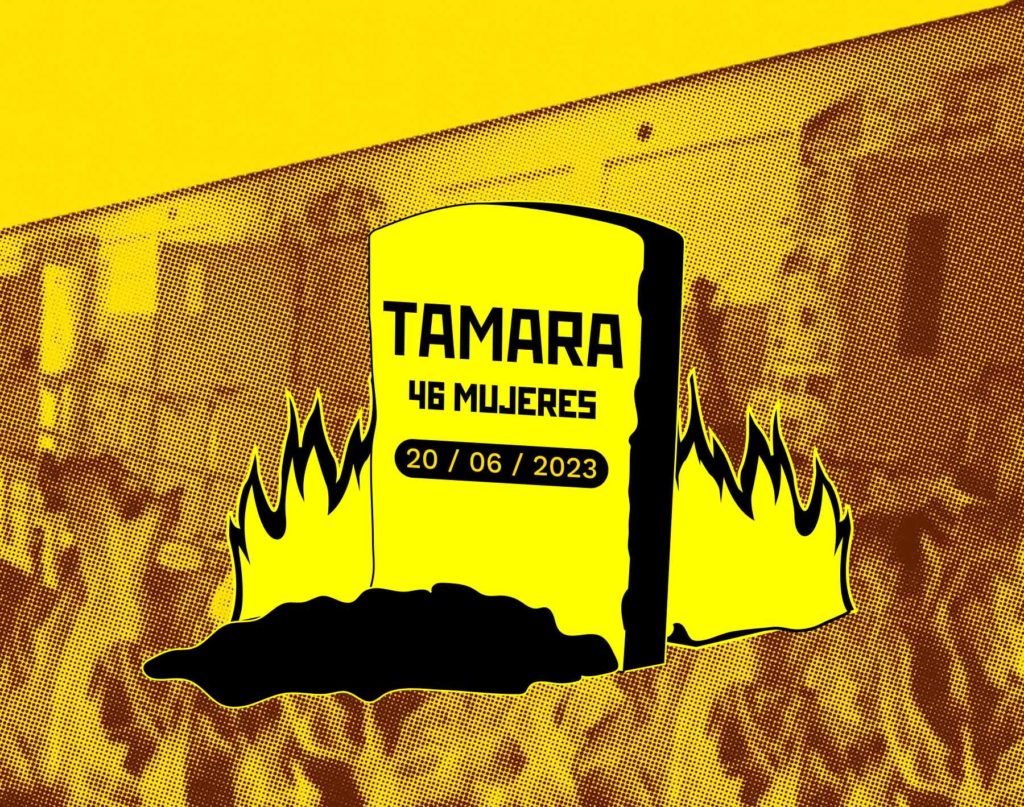

A principios de 2012, dos manifestantes, Jerónimo Rodríguez Tugrí y Mauricio Méndez, murieron después de que presuntamente les disparara la policía en una de las manifestaciones. Siete años después, en un informe al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Cultural Survival, una organización sin fines de lucro que defiende los derechos de los indígenas, señaló que aún nadie había recibido una condena por estas muertes.

GENISA no respondió a nuestra petición de comentario. Tampoco lo hizo la Fiscalía panameña.

Poco más de un año después de los dos asesinatos, en marzo de 2013, apareció el cadáver de otro manifestante, Onésimo Rodríguez, que arrojaron a un arroyo. Según los reportajes de medios de comunicación y relatos de grupos de derechos humanos, fue asesinado por cuatro asaltantes enmascarados tras asistir a una concentración contra Barro Blanco.

Un informe interno del BCIE, que obtuvieron los periodistas, afirma que el banco “subestimó los riesgos ambientales y sociales” de Barro Blanco cuando aceptó financiar la represa y empezó a desembolsar dinero antes de que se hubiera realizado algún estudio de impacto ambiental y social.

“No hemos visto una sanción como lo establece la ley panameña”

El BCIE siguió financiando el proyecto Barro Blanco después de que se denunciara un gran número de problemas ecológicos y presionó a las autoridades para que reanudaran la obra después de que el gobierno la paralizara debido a dichas objeciones.

En enero de 2015, la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá realizó una evaluación de Barro Blanco y sus conclusiones fueron contundentes. GENISA había incumplido 20 medidas establecidas en el plan de gestión del proyecto, entre ellas las relativas a la contaminación del agua y del aire, al no eliminar adecuadamente los residuos peligrosos, y por no presentar un acuerdo con los pueblos indígenas locales.

Los auditores recomendaron suspender el proyecto hasta que GENISA “presente pruebas del cumplimiento de todos los compromisos medioambientales”, según una copia del informe. El CJI encontró el documento oculto entre los Pandora Papers, una gigantesca serie de documentos de 14 firmas offshore, incluida la firma de abogados que representaba a GENISA, filtrada al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y compartida con socios de medios alrededor del mundo.

La Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá paralizó la construcción al mes siguiente.

GENISA no sólo enfrentó problemas medioambientales durante la construcción de Barro Blanco.

En junio de 2015, uno de sus directores, Schucry Kafie Larach, fue detenido por su presunta participación en una trama de malversación de 60 millones de dólares. Una empresa de la que era socio fue acusada de vender bienes y servicios al Instituto Hondureño de Seguridad Social con un exagerado sobreprecio.

El caso era parte de una amplia red de presuntos sobornos en la que, según los fiscales, estaban implicados decenas de altos funcionarios y que costó al Estado unos 118 millones de dólares.

Según reportajes, Kafie, que también era el cónsul honorario de Jordania en Honduras en ese momento, fue detenido en junio de 2015, pero fue puesto en libertad por una condición médica. Según se reportó, se retiraron los cargos en su contra.

Kafie no respondió a una petición por comentarios.

Pero las denuncias por temas medioambientales no amilanaron al BCIE ni a sus socios financieros: el Banco Holandés de Desarrollo Empresarial (FMO) y una subsidiaria del Banco Alemán de Desarrollo KfW.

Según una carta publicada en internet por la organización climática Carbon Market Watch, los bancos de desarrollo le escribieron a la vicepresidente de Panamá en los meses siguientes defendiendo a GENISA y pidiendo que se reiniciara el proyecto.

Escribieron con “preocupación y consternación”, alegando que el Ministerio de Medio Ambiente no había dado a la empresa tiempo suficiente para corregir las infracciones. Advirtieron además de que la suspensión “podría pesar en contra del país en futuras decisiones de inversión y perjudicar el flujo de inversiones a largo plazo”.

Isabel de Saint Malo de Alvarado, la ex vicepresidente a quien se remitía la carta, dijo que su gobierno había intentado crear un diálogo inclusivo sobre Barro Blanco con las personas de la zona, pero que se había sentido presionado por GENISA y por los bancos de desarrollo.

“Las organizaciones financieras y GENISA, que estaban bien al tanto de nuestros esfuerzos, que eran públicos, presionaron por un fast track”, dijo de Saint Malo. “Personalmente, creo que ese fast track estaba basado en la idea de que se podría usar la fuerza, así como ya ha sido usada muchas veces antes en Panamá, lo que ha llevado a que personas sean heridas, o incluso asesinadas en confrontaciones violentas con la policía”.

“Los esfuerzos de desarrollo inclusivo deben ser valorados y apoyados si la región quiere superar sus obstáculos y las organizaciones financieras deben estar del lado del apoyo a estos esfuerzos. No estoy segura de que ese haya sido el caso de Barro Blanco”.

En mayo de 2015, el mismo mes en que los bancos enviaron la misiva, un panel independiente de los bancos de desarrollo de Alemania y Países Bajos hizo pública su auditoría de Barro Blanco, donde se concluyó que los prestamistas “no se habían tomado con la debida seriedad la resistencia de las comunidades afectadas” cuando aprobaron el financiamiento.

A pesar de los numerosos problemas de Barro Blanco, el gobierno panameño autorizó que se reanudaran las obras de la represa. En septiembre de ese mismo año Genisa recibió una multa de 775.000 dólares y se le obligó a “negociar con, reubicar y compensar a aquellos afectados por el proyecto hidroeléctrico”, así como solucionar la violación de los derechos sociales y culturales de las personas Ngäbe afectadas.

Barro Blanco inició operaciones en 2017. El BCIE siguió recibiendo dividendos de su préstamo a GENISA hasta 2021, cuando la compañía terminó de pagarlo con intereses.

Desde que la represa de Barro Blanco se completó, las comunidades indígenas Ngäbe-Buglé han sufrido. Varias comunidades han sido desplazadas, sus tierras han quedado anegadas y se han perdido patrimonios culturales. Los estudios demuestran que la represa ha tenido un impacto devastador en el río Tabasará, acabando con la vida marina.

Manolo Miranda, líder del Movimiento 10 de Abril, que protesta contra el proyecto, señaló que las enormes fluctuaciones del nivel del agua han hecho prácticamente imposible que la gente pueda desplazarse a lo largo del río.

“No hemos visto una sanción como lo establece la ley panameña”, señaló. «Es un genocidio al medio ambiente, así como a las comunidades y otros pueblos que fueron afectados por imponerse a este proyecto»

«En Panamá sólo se hace justicia contra la clase baja», agregó.

![La página web de Notícias Sem Máscara lleva los nombres de Terça Livre y Artigo 220 en su cabecera. [Crédito: Reproducción - 20/07/23]](https://contracorriente.red/wp-content/uploads/2023/08/Print-Noticias-Sem-Mascara.png)

![Pancarta de la "gira de conferencias" de Allan dos Santos [Crédito: reproducción]](https://contracorriente.red/wp-content/uploads/2023/08/jpg-1.jpg)