El consultor argentino, un personaje excéntrico y provocador, irrumpió en la política sudamericana desde 2020 por su intervención en campañas electorales en medios digitales para la ultraderecha. Aunque su pasado es un misterio, Cerimedo se ha instalado con polémicas campañas que incluyeron desinformación en Chile y Brasil. Su próximo objetivo, convertir en Presidente de Argentina al diputado de extrema derecha Javier Milei.

Por Iván Ruiz (CLIP), Manuel Tarricone y Martín Slipczuk (Chequeado), Francisca Skoknic e Ignacia Velasco (LaBot), Alice Maciel y Laura Scofield (Agência Pública), Juliana dal Piva (CLIP/UOL Noticias) y Tomás Lawrence (Interpreta)

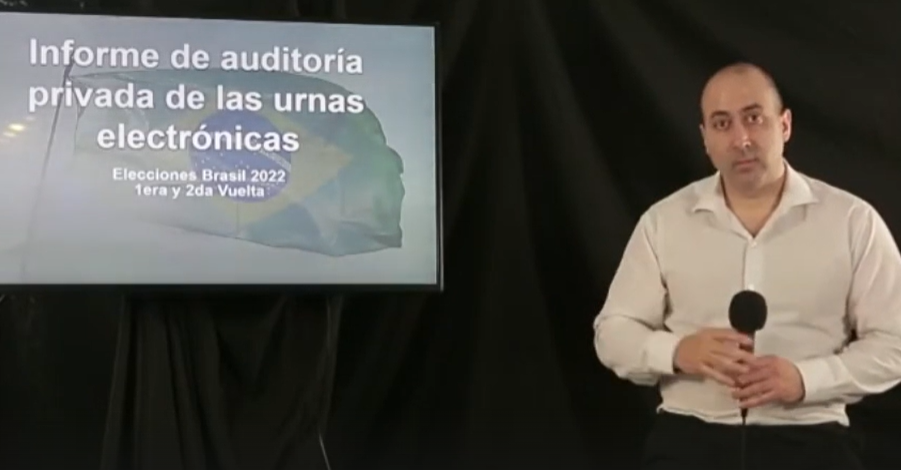

La derrota de Jair Bolsonaro en las elecciones brasileñas le abrió una oportunidad a Fernando Cerimedo: posicionarse como referente de la comunicación digital para la ultraderecha latinoamericana repitiendo el cuento de “la gran mentira”. “Este domingo, el mundo sabrá todo lo que está ocurriendo con las elecciones en Brasil. La censura y el fraude han silenciado a todo un país. #BrasilFueRobado”, escribió el consultor argentino en Twitter. Esa invitación sería la antesala del servicio que le prestó al bolsonarismo a finales del año pasado. Reunió a 400.000 personas en un “vivo” de YouTube para cuestionar, con información falsa, la legitimidad del triunfo de Lula da Silva.

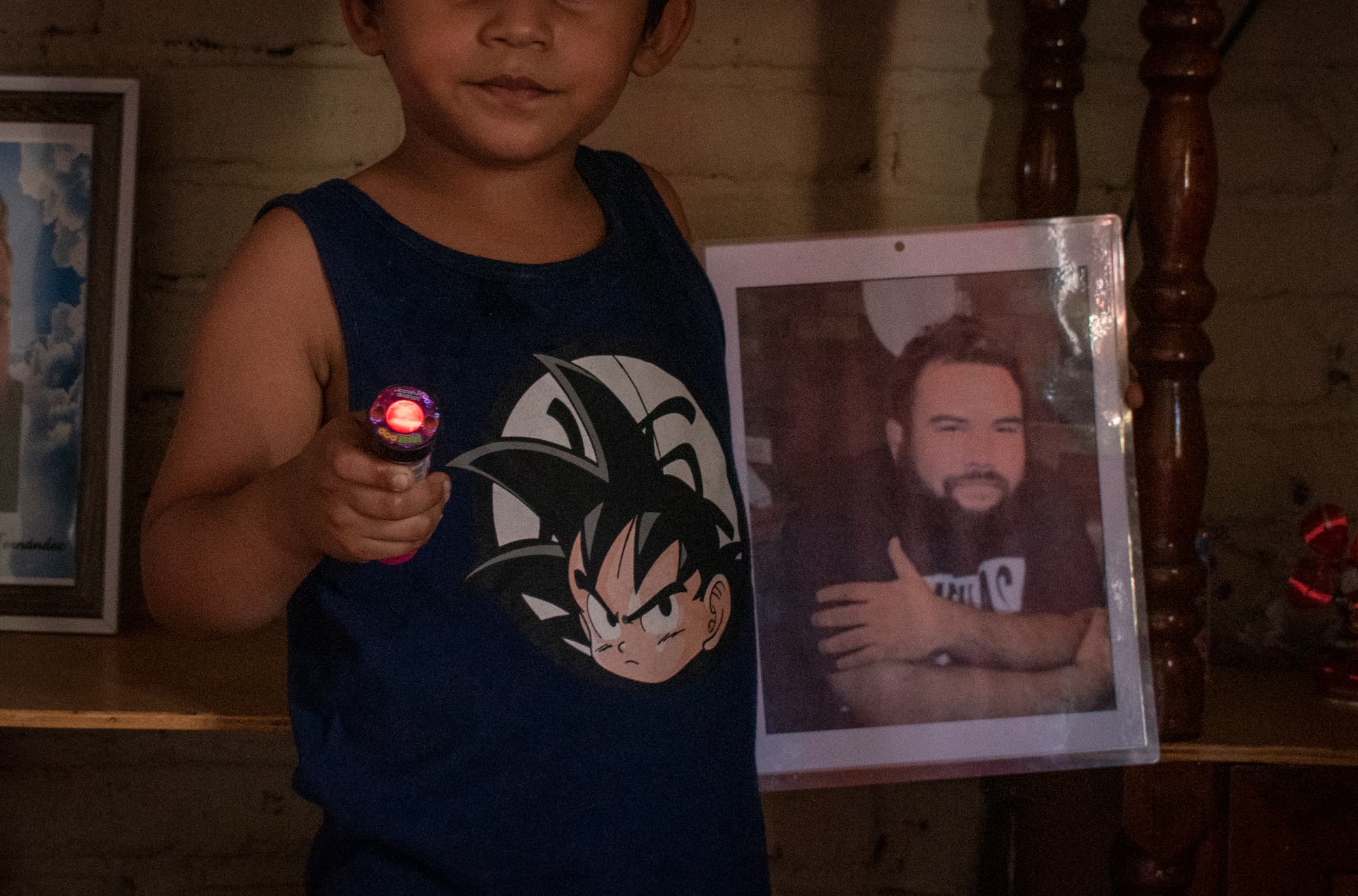

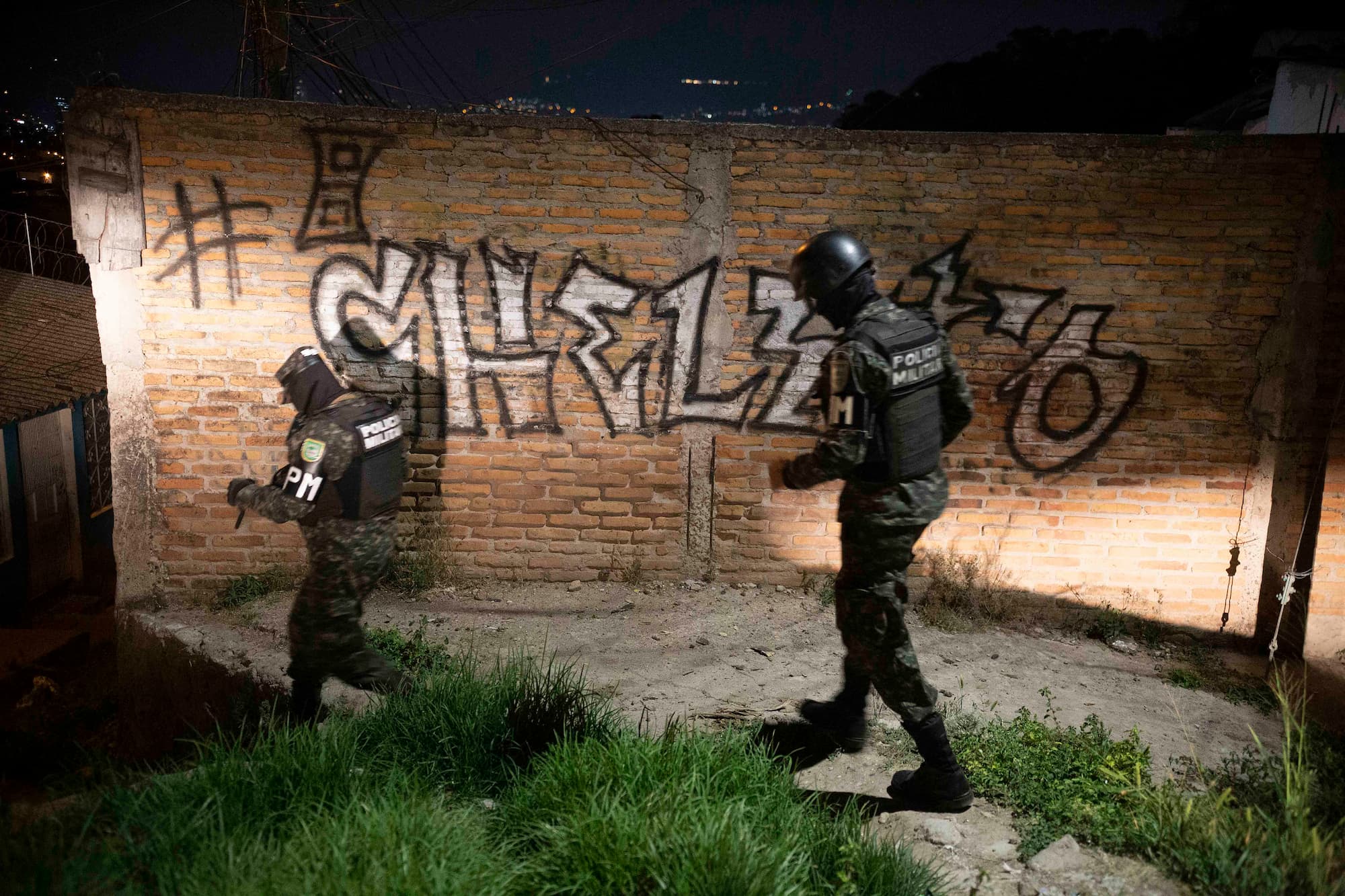

La intervención de Cerimedo, que luego repitió en el Senado brasileño, fue combustible para las violentas manifestaciones que montaron fanáticos de Bolsonaro por todo Brasil y que culminarían, días después, con ataques al Congreso y al Palacio de Gobierno en Brasilia. La derecha brasileña circuló mensajes como los promocionados por el argentino, sembrando dudas sobre la legitimidad del sistema electoral brasileño, por canales como Telegram, entre otros. El Tribunal Superior Electoral de Brasil ordenó la suspensión de la cuenta de la Derecha Diario en Twitter, de la cuenta de Cerimedo (que luego fue restituida) y también dio de baja el video de YouTube del consultor al entender que era desinformación. El propio Bolsonaro resultó inhabilitado a fines de junio para ocupar cargos públicos por ese mismo motivo.

La desinformación sobre el supuesto fraude electoral de Brasil fue el final para Bolsonaro, pero le sirvió de empujón a Cerimedo. “Soy un héroe para medio país. Me llaman el argentino más amado de Brasil” dice, orgulloso, el consultor. Con escalones semejantes en su ascendente carrera, el argentino pretende convertirse en referente para la derecha sudamericana luego de difundir mensajes basados en mentiras en Brasil, Argentina y Chile, según reconstruyó una alianza periodística de 20 medios, cinco organizaciones especializadas en investigación digital y estudiantes de una clase de maestría de la Universidad de Columbia coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP.

“Me apropié de este rol como consultor de la derecha latinoamericana porque todo el mundo tiene miedo de ponerse ese traje. Para mucha gente decir que sos de derecha es una mala palabra, pero para mí no”, desafía. Con esa misma soltura admite para este artículo que sí, que tiene trolls, refiriéndose a las cuentas falsas en redes sociales que interactúan con un libreto definido para falsear las conversaciones. Pero sostiene que no los utiliza para atacar adversarios políticos o para ponerle likes al contenido de sus candidatos, sino para engañar a los algoritmos y, de esa manera, darle un mejor posicionamiento al mensaje de sus clientes.

La aparición de Cerimedo fue fantasmagórica. De ser prácticamente un desconocido montó, en menos de cuatro años, un grupo empresarial con sede en Buenos Aires integrado por su agencia de publicidad, Numen SRL, y una academia que ofrece cursos de mercadeo digital y político, según fuentes oficiales consultadas por esta alianza. Él asegura que además maneja 30 pequeños sitios web, una empresa de seguridad privada y en total suma casi 200 empleados. Entre sus sitios web, desde 2018 es dueño del dominio de La Derecha Diario, un portal de noticias que creó para “influir” en ese sector ideológico, dirigido por Natalia Basil, su pareja. Cerimedo no figura formalmente como fundador de La Derecha Diario, pero sí está Basil, una ingeniera química que forma parte del grupo (es socia de Cerimedo en la agencia de publicidad y en la academia).

Las pruebas sobre las mentiras publicadas por La Derecha Diario están sobre la mesa, pero Cerimedo las niega. Discute una por una las acusaciones, emplea sus argumentos, en muchos casos, verdades a medias para salir indemne durante las dos horas de entrevista por videollamada. “Llamarnos desinformadores seriales por dos o tres boludeces es la única forma que tienen de pegarnos. Estoy en contra de las fake news”, asegura. Y le baja el precio a las desinformaciones que publica La Derecha Diario; las llama “chiquilinadas”, “boludeces”, “tonterías”. Pero no lo son.

“La Derecha Diario es el único de mis medios que hace travesuras”, concede. Como cuando publicó que el kirchnerismo sabía de antemano sobre el intento de asesinato contra Cristina Kirchner porque el canal de televisión C5N (afín a la vicepresidenta) había publicado una nota con fecha anterior al atentado, un error técnico debido a la diferencia horaria con un servidor, que fue aprovechado por la derecha para echar leña a un ambiente social ya enardecido. “Sí, fue una chiquilinada. Me avisaron que habíamos publicado eso al día siguiente y yo dije: ‘si fue armado nadie va a ser tan estúpido de publicar la noticia cinco horas antes’. Son boludeces’”, minimiza.

Cerimedo, 42 años, cae en sus contradicciones. Aunque ahora se autopercibe como un militante de la derecha, el consultor organizó hace apenas tres años la militancia digital de la Juventud Peronista en La Matanza, un distrito clave para el kirchnerismo. Cruzó de vereda, dice, por amor: “Mi mujer es fanática de Javier Milei”. Su exposición junto a los Bolsonaro le permitió acercarse a este diputado argentino que aspira a ser ganador en la carrera por la Presidencia en ese país este año. Ahora es jefe de comunicación de la campaña de Milei, pero también se encargará de cuidar sus votos. Como un deja vu brasileño, el consultor ya pidió información al gobierno argentino sobre el sistema electoral para evitar “irregularidades” en los comicios. Son los mismos ingredientes de la receta que usaron Bolsonaro y Trump para cuestionar los resultados de elecciones en las que perdieron.

De Obama al peronismo

A Cerimedo le encanta presentarse como un trotamundos que ha vivido más de una vida. Aquel estudiante de Derecho salió a los 19 años de su Mar del Plata, porque, relata, había sido becado por Harvard por sus habilidades deportivas para el triatlón. Pero no pudo estudiar en la prestigiosa universidad porque no sabía inglés, entonces se asentó en Puerto Rico. Su periplo norteamericano incluye un supuesto entrenamiento militar con los Navy Seals (una fuerza de operaciones especiales del ejército estadounidense), para luego desembarcar, sostiene, en un doctorado en marketing en la Universidad de Phoenix. “Un día mi tutor de tesis me dijo que le encantaba lo que había presentado y me llevó a trabajar para la campaña de [Barack] Obama en las primarias del Partido Demócrata. Como ganamos, después dirigí equipos en la presidencial y entré a trabajar en la Casa Blanca. Estuve unos meses en la oficina de International Affairs. Después pasé a una agencia de seguridad gubernamental que me mandaba a distintos países de América Latina para ayudar a los políticos que despertaban interés en Estados Unidos”.

Una fuente cercana a la campaña de Obama y que trabajó en su gobierno dijo que no reconocía el nombre de Cerimedo ni el de su supuesto mentor. En la Casa Blanca no hay una oficina con el nombre de International Affairs.

Más allá de su relato salpicado de nombres importantes, el pasado de Cerimedo es un misterio. Su nombre recién empieza a hacerse público tras la creación de Numen en 2020. La historia laboral que se puede reconstruir con otras fuentes es bastante más terrenal. Cerimedo aparece como empleado de una empresa de taxis en Mar del Plata en 2014 (Mardeltax SRL), luego trabajó para una compañía de seguros en Buenos Aires (Europ Assitance Argentina SA), para un negocio de productos de computación (Sentey SA) y para una fábrica de plásticos (Alfavinil SA) en 2015, según la información que aparece en la base de datos privada Nosis. Fue director creativo de la agencia publicitaria McCann en Argentina hasta 2018. Ese mismo año, y luego en 2019, antes de fundar Numen, trabajó unos meses como docente de secundaria en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, informaron fuentes oficiales.

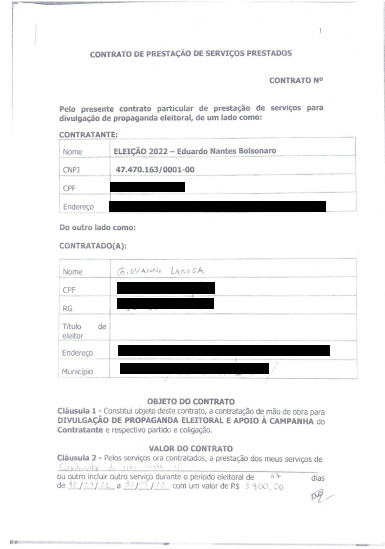

Cerimedo aseguró en la citada entrevista con esta alianza periodística que un curso en Harvard le abrió una oportunidad. “Hice un posgrado de Comunicación Política en la Universidad de Harvard en 2010 y ahí lo conocí a Eduardo Bolsonaro. Éramos los dos latinos que hablábamos en portuñol. A Eduardo le gusta mucho todo lo vinculado a la policía y como yo tengo formación militar, entrené mucho tiempo con los Navy Seals, pegamos buena onda”. Este equipo periodístico preguntó a la Universidad de Harvard sobre este curso, pero desde la universidad dijeron que no se encontraron registros de “Eduardo Nantes Bolsonaro” ni de “Fernando Gabriel Cerimedo” como alumnos de la institución. Consultado luego por correo electrónico, Cerimedo aseguró que hizo cuatro cursos sueltos en esa universidad y que por eso no figura como alumno.

A pesar de su dudosa versión sobre cómo conoció a Bolsonaro, Cerimedo dice que trabajó en la campaña presidencial del ex presidente en 2018. “Entré en los últimos 40 días, cuando se había puesto todo muy áspero. Hicimos un trabajo en paralelo a la campaña oficial para convencer a los odiadores de Bolsonaro, como los homosexuales. También hicimos campaña de contraste, que es mostrar todo lo que el candidato rival no quiere que se sepa”. Una metodología que también puede ser conocida como campaña negativa.

Cerimedo era en ese momento un desconocido en la política argentina. Malvinas Argentinas, un municipio de la provincia de Buenos Aires, lo contrató en 2019. Le habían encargado un trabajo de “posicionamiento en redes sociales” para los comicios municipales que terminaron con la reelección del intendente peronista Leonardo Nardini, un dirigente que había sido asesor de Alicia Kirchner, la hermana del expresidente. Su buen desempeño le abrió la puerta al bastión electoral más fuerte del peronismo: el municipio de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, el más poblado de Argentina. El peronismo nunca ha perdido en La Matanza desde que volvió la democracia a ese país en 1983. Cerimedo aportó su granito de arena para que el peronismo permaneciera en el poder en uno de los distritos más pobres del país.

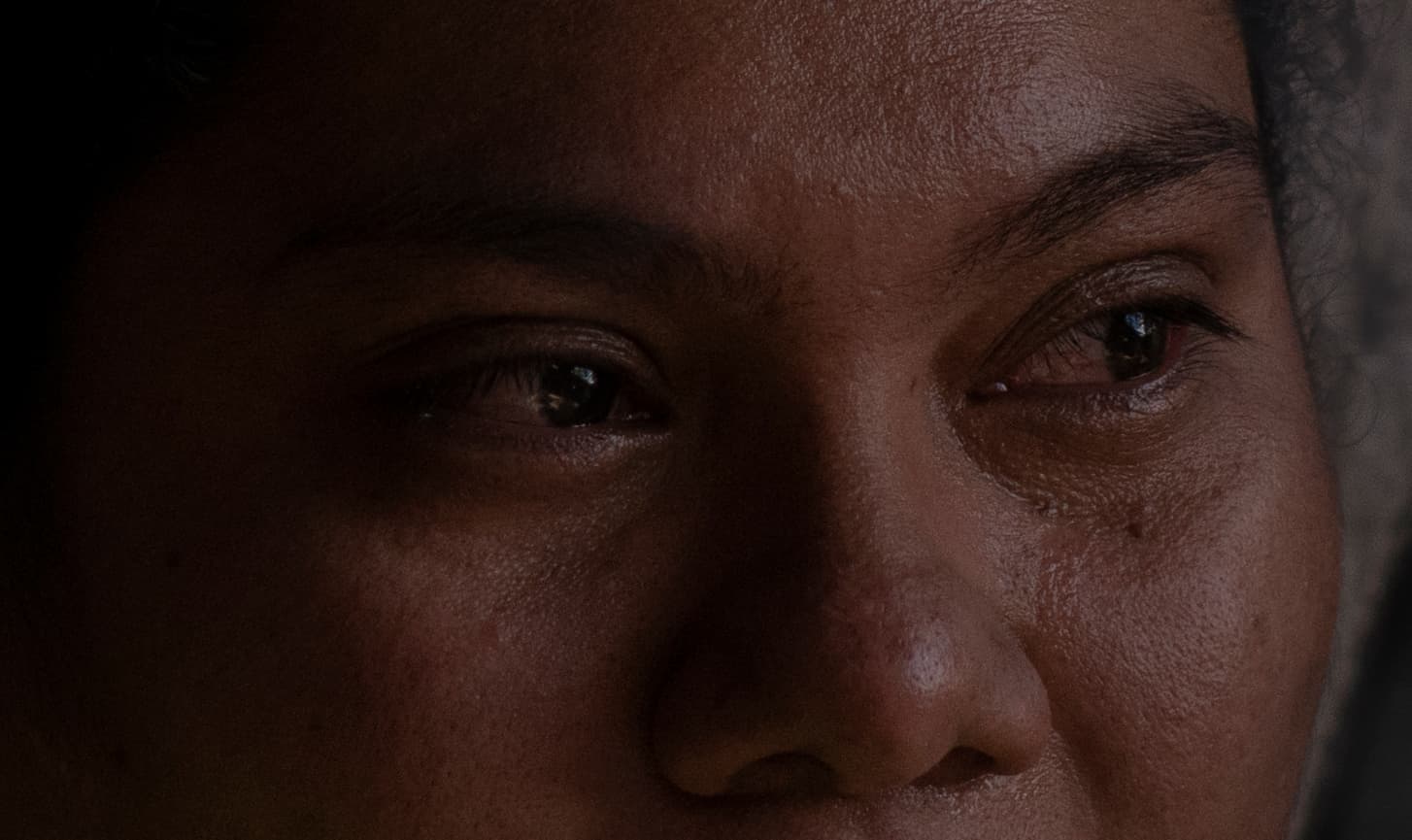

“Éramos los campeones del mundo en ganar elecciones en la calle. Sabíamos tocar la puerta de los vecinos para convencerlos, pero no sabíamos nada del nuevo territorio que son las redes sociales, donde también hace falta militancia. Cerimedo inició al peronismo matancero en ese mundo desconocido”, recuerda una fuente kirchnerista. Sus consejos fueron clave para ordenar el trabajo que los militantes más jóvenes ya hacían en redes sociales: “Nos enseño cómo organizarnos, cómo funciona un algoritmo, cómo posicionar mejor un tema, cómo llegar a usuarios segmentados”. El intendente Fernando Espinoza fue reelecto en 2019. El kirchnerismo matancero todavía recuerda con cariño al “loco lindo” que, de un momento a otro, cruzó de vereda para irse al partido opósito.

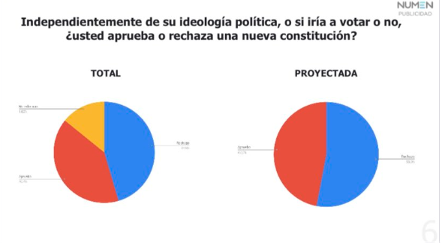

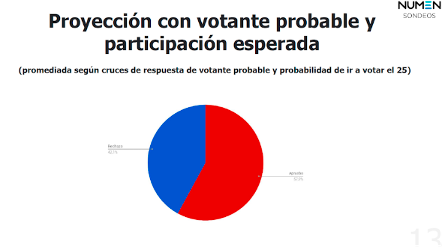

El primer golpe que le dio protagonismo mediático a Cerimedo no ocurrió en Argentina, sino en Chile. El diario El Mercurio republicó en septiembre de 2020 una encuesta realizada por Numen que aseguraba que se estrechaban las diferencias entre el Apruebo y el Rechazo del plebiscito para decidir si se hacía una nueva Constitución en Chile. Era un resultado sorprendente porque todos los estudios que se conocían hasta ese momento pronosticaban un cómodo triunfo en favor de la nueva Carta Magna.

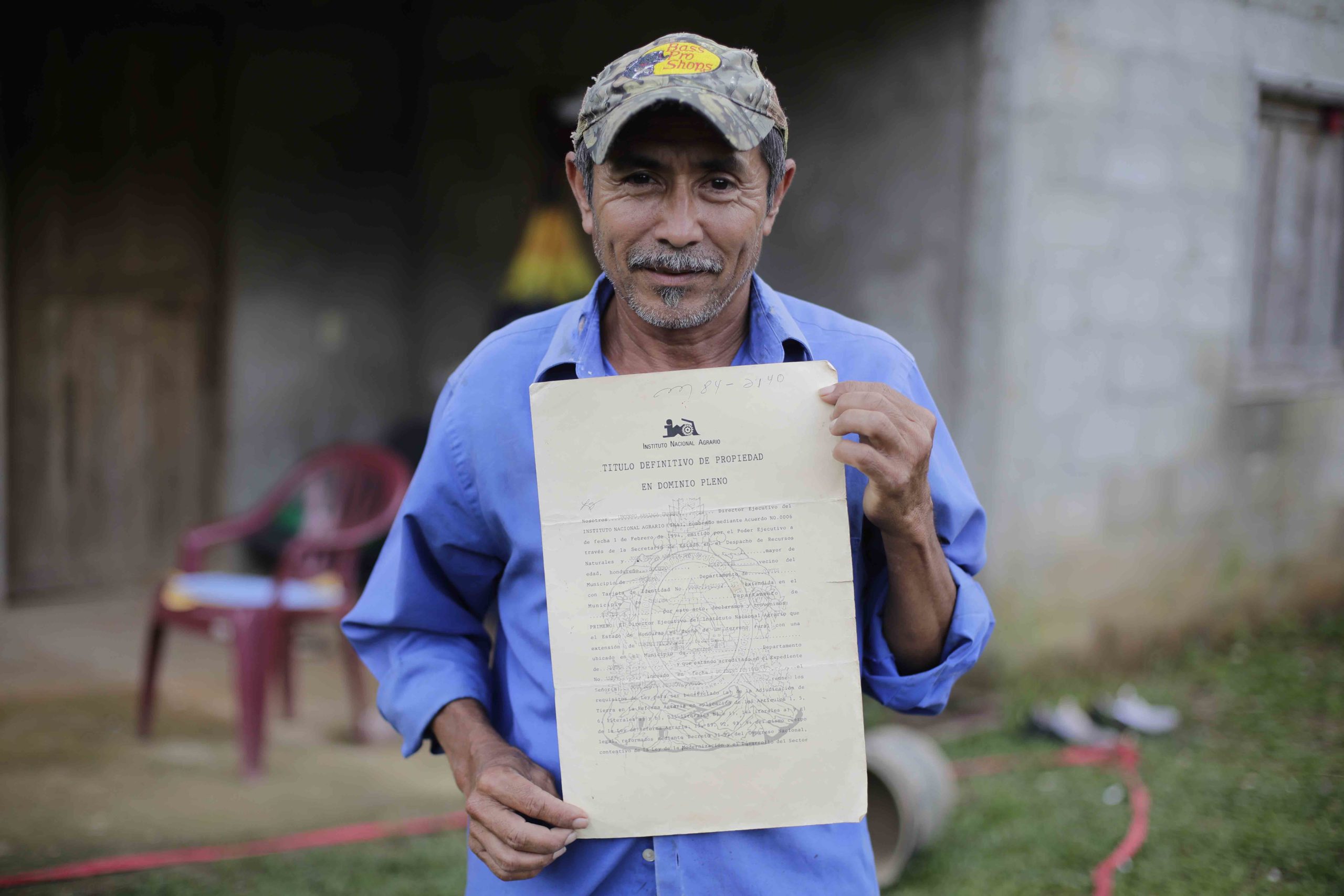

La empresa de Cerimedo decía haber hecho más de 18.000 encuestas online, un número insólito para un sondeo, que no suele superar los 3.000 entrevistados. El estudio, que había sido financiado por empresarios del Rechazo, fue utilizado luego en redes sociales por esos mismos sectores para intentar cambiar el ánimo electoral. En ese momento las urnas no avalaron el intento de manipulación: el “Apruebo” ganó con el 78% de los votos. Pero en la imaginación de la derecha quedó la idea de que se podía ganar. (Ver más detalles en historia de esta alianza periodística: El argentino que desinforma en Chile y su vínculo con uno de los árbitros de la constitución).

Cerimedo califica esa intervención como un “fracaso”. “El error estuvo en que analizamos y proyectamos los datos con voto obligatorio, 100% de asistencia de votantes”, se justificó en una entrevista con La Tercera, donde atribuyó el error a un problema de presentación, obviando el hecho de que el voto era voluntario, que un 100% de participación era imposible y que incluso cuando se calculaba el votante probable sus estimaciones estaban sobredimensionadas y su metodología había sido cuestionada. En otras palabras, era una encuesta engañosa para favorecer la posición de los empresarios que la encargaron. Cerimedo argumentó además en esa entrevista con el diario chileno que “no somos una encuestadora, no somos una empresa de encuestas” (aunque en su página web las ofrecen) y dijo que las utilizan como insumo para diseñar un “plan de estrategia digital para el Rechazo”.

Ya con Gabriel Boric en la Casa de la Moneda, Cerimedo volvió a aparecer en Chile para el plebiscito que tenía que aprobar o rechazar el nuevo texto constitucional. “Hice toda la parte de la estrategia comunicacional y las agencias tradicionales me siguieron”, dice. Esta vez, el consultor se colgó la medalla por el triunfo en las urnas, pero dos personas del equipo que lideró la campaña oficial del Rechazo, en la que participaban todos los partidos de derecha, negaron a esta alianza periodística que Cerimedo haya participado. Una no lo conoce y la otra dice que su nombre “siempre está dando vuelta”, pero que él “trabaja muy desde la guerrilla de las redes”.

Después del triunfo electoral del Rechazo, La Derecha Diario hizo lo suyo: difundió una noticia que indicaba que el presidente Boric había tenido un “colapso nervioso” tras la derrota electoral. El gobierno chileno desmintió el hecho y también varios chequeadores de información, pero el rumor fue aprovechado por militantes de la ultraderecha. Un análisis de las redes sociales de la organización chilena Interpreta, aliada de esta investigación periodística Mercenarios Digitales, detectó que el hashtag #Boricinternado ya se estaba moviendo minutos antes de que la noticia se publicara en el sitio.

Su salto a la derecha

La pandemia encontró a Cerimedo en reuniones de Zoom con Patricia Bullrich, exministra de Mauricio Macri, que por esos momentos analizaba postularse como candidata a diputada en Argentina para las elecciones de 2021. “Es un encantador de serpientes. Un gran chanta que vende medias verdades que son imposibles de verificar. Por ejemplo: nos decía que trabajó para la campaña de (Donald) Trump y eso es tan amplio que nunca vamos a poder saberlo. También decía que tenía miles de bases de datos, pero nunca mostró nada”, relató uno de los que estuvieron en esas reuniones virtuales. “Cuando Bullrich decidió no ser candidata a diputada, se enojó, dijo que no teníamos sed de poder y desapareció”.

Cerimedo respondió con la misma vehemencia: “es el peor equipo con el que trabajé. Patricia es fanática de los trolls y gastaron muchísima plata en empresas que se los daban. Me fui corriendo por ese tipo de cosas”.

La pandemia también fue un buen momento para hacer política. La Derecha Diario atacaba al gobierno argentino, que aplicaba políticas sanitarias estrictas, opuestas a las liberales que quería imponer Bolsonaro en Brasil. En tiempos de dudas sobre el coronavirus, el sitio de Cerimedo difundió un mensaje con desinformación relacionada al Covid, una receta utilizada por la derecha en varios países durante este período. Publicaron que la entidad estatal argentina encargada de aprobar las vacunas había confirmado que las dosis contenían grafeno, una sustancia perjudicial para la salud, pero era un mentira que fue verificada por Chequeado.

Las últimas elecciones en Brasil harían más evidente su giro a la derecha. Cerimedo fue el anfitrión de Eduardo Bolsonaro en un viaje oficial realizado en octubre pasado a Buenos Aires, tras la derrota de su padre frente a Lula da Silva en la primera vuelta. La Derecha Diario difundió las recorridas del hijo de Bolsonaro, que mostraba a argentinos quejándose de la inflación y otros problemas económicos. Eduardo entró a un supermercado, abrió una heladera vacía y dijo: “eso es lo que hace el socialismo”, una referencia a las fake news sobre supermercados desabastecidos en Argentina.

“Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas, pero eso no es una fake news. En ese momento había desabastecimiento de carne porque no había precios por la inflación. Eduardo lo usó para hacer publicidad en su campaña. Pero desinformar es otra cosa”, justifica Cerimedo en la entrevista. El consultor aprovechó las últimas horas del hijo de Bolsonaro en Buenos Aires para organizar un desayuno con Javier Milei, su nuevo cliente, el líder de los “libertarios” argentinos (ver más detalles en la historia de esta alianza periodística “Eduardo Bolsonaro viajó en misión oficial para reunirse con argentino que mintió sobre urnas”).

Cerimedo fue clave en ese viaje proselitista a Buenos Aires, aunque había elegido un papel de reparto frente a las cámaras. Pero eso cambió después de la derrota de Bolsonaro en la segunda vuelta, cuando el argentino convocó a un “live” en YouTube el 4 de noviembre de 2022 para difundir un estudio que le habían compartido entidades privadas sobre un supuesto fraude en Brasil. El directo, titulado «Brasil fue robado», fue compartido por políticos bolsonaristas y por influencers en medio de un caldeado clima postelectoral en Brasil que desembocó en los ataques golpistas del 8 de enero.

El argentino difundió mensajes con información falsa sobre el sistema electoral durante su “vivo”, que luego repitió en una audiencia pública en el Senado convocada por un legislador aliado, según verificaron Agência Lupa, Aos Fatos, EFE, AFP y Estadão. Tras ese video, los perfiles de La Derecha Diario Brasil en Twitter, Instagram y Telegram fueron suspendidos por el Tribunal Superior Electoral por difundir mentiras sobre el sistema electoral brasileño.

“Quedó judicialmente probado que yo no difundí desinformación. Me suspendieron las cuentas en noviembre y me desbloquearon cuando pasó lo del 8 de enero porque encontraron que no era responsable”, asegura Cerimedo. “Yo nunca decía que había habido fraude en Brasil, sino que había que investigarlo”, sostiene contra la evidencia. Y agrega que el bloqueo de las cuentas había sido una medida provisoria. Pudimos constatar que, por lo menos hasta el cierre de esta edición, la cuenta de Twitter de La Derecha Diario seguía bloqueada en Brasil.

Además, dos comunicados emitidos por el TSE lo contradicen. El tribunal afirmó el pasado 9 de noviembre que «a diferencia de lo dicho [por Cerimedo], no es cierto que los modelos anteriores de máquinas de votación electrónica no se sometieran a procedimientos de auditoría e inspección». Días después, el TSE publicó otra nota sobre Cerimedo: «en una nueva transmisión en directo, realizada el 11 de diciembre, un canal argentino volvió a cuestionar el resultado de las urnas y a difundir mentiras sobre las elecciones brasileñas». A pesar de las sanciones, su experticia en confundir instaló a Cerimedo como un referente de la derecha en Sudamérica.

El cuidador del león

“Mi esposa siempre me insistía que tenía que conocer a Milei”, recuerda. Todo fue muy rápido, porque algunos meses después Cerimedo fue nombrado jefe de comunicación de su campaña presidencial. Es más: fue designado como responsable de toda la fiscalización de su partido político, de cuidar los votos tanto en las urnas como en el mundo digital. “Trabajo gratis para Milei. Yo hoy podría pedir el número que quiera, pero Javier no me podría pagar aunque le cobrara barato. La campaña no tiene esos recursos”. El diputado Milei ya armó su personaje: se hace llamar “el león” por su melena batida, un economista histriónico que acusa a “la casta”, la dirigencia política kirchnerista y macrista, para posicionarse como un outsider, la fórmula que le resultó exitosa a Bolsonaro hace cuatro años.

Un vocero de Milei definió a Cerimedo como “un trabajador” y respondió a esta alianza que no encuentran problemas éticos al tenerlo en su equipo porque las acusaciones en contra del consultor son infundadas. Acusó a agrupaciones de izquierda en Chile, como Acción Antifascita (Antifa), de dañarle su reputación y aseguró que las cuentas sancionadas en Brasil no eran suyas sino de homónimos, a pesar de las evidencias ya presentadas del TSE de ese país.

Cerimedo dice que puede trabajar gratis porque no vive de la política. Su grupo empresarial saca utilidades de sus actividades privadas, aclara el consultor. Los principales fondos se los pagan los clientes corporativos de su agencia de publicidad y se complementan con los beneficios de la Academia Numen, un espacio que ofrece cursos de formación en línea de marketing político, community manager y ciberseguridad, entre otros.

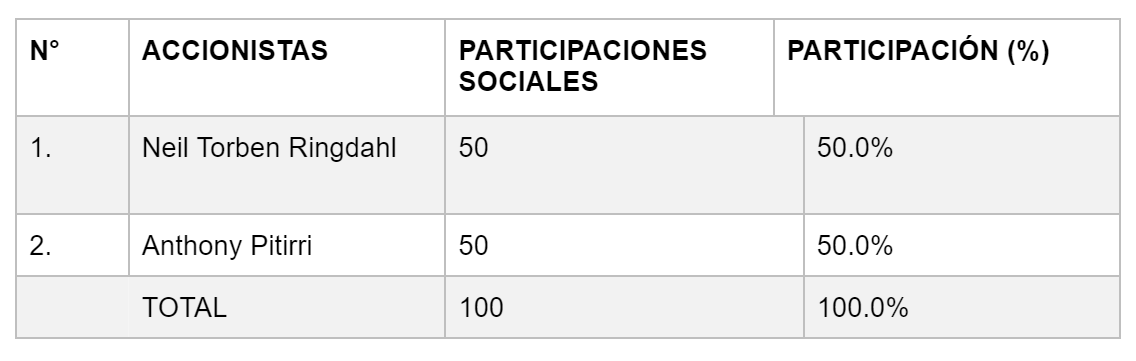

“Hoy la política representa un 10% de mis ingresos”. Esta alianza periodística no pudo comprobar estos datos porque los balances de sus cinco principales compañías no están disponibles en la Inspección General de Justicia. En cuatro de estas empresas, por tratarse de sociedades de responsabilidad limitada, no le exigen las normas presentar balances. Pero una de éstas es una sociedad anónima que sí está obligada a presentar esa documentación y no lo ha hecho, aseguraron desde el organismo. Cuestionado al respecto, Cerimedo asegura que todas sus cuentas fueron entregadas en tiempo y forma.

“¡Vení a formarte como dirigente para hacer Argentina grande otra vez!”, invita la página web de la Escuela de Conducción Política, un emprendimiento de Cerimedo. Milei es docente de este espacio y dicta la materia “Argentina y el crecimiento económico”. El consultor también es docente y tiene a cargo la asignatura “Campaña electoral”. La directora de este espacio llamado “Ciudadanos” es Camila Duro, asesora parlamentaria de Milei. Si alguien quiere inscribirse desde el exterior para hacer el curso en línea debe pagar 25 dólares.

Como la campaña electoral ya empezó en Argentina, Cerimedo ha puesto publicidad electoral en Google, en algunas provincias donde el partido de Milei, La Libertad Avanza, presentó candidatos. También mantuvo, dice, largas reuniones en las oficinas de Meta de Buenos Aires, pero no figura como responsable de anuncios publicitarios en esta red. Este nuevo partido liberal, casi sin estructura territorial, sustenta la difusión de su mensaje por las redes sociales. La mira de Cerimedo está enfocada en absorber el descontento social para meter a Milei a la segunda vuelta de las elecciones argentinas.

Cerimedo mira a las elecciones en Estados Unidos del año próximo como el siguiente escalón de su carrera. La Derecha Diario le da cobertura a lo que ocurre en ese país, siempre bajo su lupa. Como cuando replicó el cuento conocido como “la gran mentira” sobre el supuesto fraude en las elecciones de 2022, que denunciaron los seguidores del expresidente Donald Trump, a pesar de que decenas de funcionarios estatales y jueces locales no encontraron una sola evidencia. Fue una estrategia política trumpista para debilitar la fe en una institución central de la democracia, según lo han reiterado varios analistas. También difundió desinformación sobre la migración de latinos a Estados Unidos y hasta sobre la salud del presidente Joe Biden.

Cerimedo, por supuesto, le apuesta al triunfo republicano en 2024. Tuiteó una foto en marzo con un asesor del ex secretario de defensa de Trump. “Gran desayuno de trabajo. Se vienen cosas muy buenas estos próximos años”, escribió. Siempre dispuesto a conversar con esta alianza periodística, el argentino eligió por primera vez el silencio para referirse a un posible trabajo con el fundador del populismo estadounidense. “No puedo compartir esa información”, respondió. Quizás este sea el próximo paso de Cerimedo, el consultor electoral de la nueva derecha latina, dispuesto a mentir para ganar.

Descargue aquí un Glosario que precisa los significados de palabras o frases referentes a los fenómenos digitales usados en esta investigación

Mercenarios digitales es una investigación de Chequeado (Argentina), UOL y Agência Pública

(Brasil), LaBot (Chile), Colombiacheck y Cuestión Pública (Colombia), CRHoy,

Interferencia y Lado B (Costa Rica), GK (Ecuador), Factchequeado (EEUU) Ocote

(Guatemala), Contracorriente (Honduras), Animal Político

y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Confidencial y República 18

(Nicaragua), Ojo Público (Perú), El Surti (Paraguay), La Diaria (Uruguay) y tres

periodistas investigativas (Bolivia y España/Colombia); las organizaciones de

investigación digital Cazadores de Fake News (Venezuela), Fundación Karisma

(Colombia), Interpreta Lab (Chile), Lab Ciudadano (Honduras) y DRFLab (EEUU);

y estudiantes del curso de maestría Using Data to Investigate Across Borders de la profesora Giannina Segnini (Universidad de Columbia EEUU), con la coordinación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP. Revisión y asesoría legal: El Veinte.

Con apoyo financiero de Free Press Unlimited, el programa Redes contra el silencio (ASDI), Seattle International Foundation y Rockefeller Brothers Foundation.