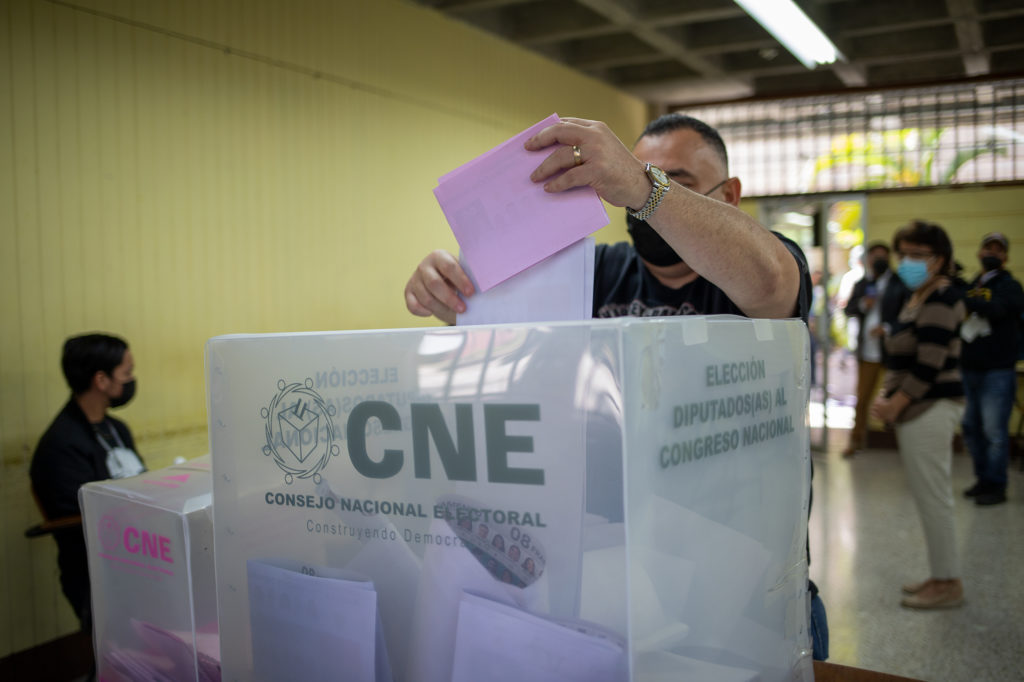

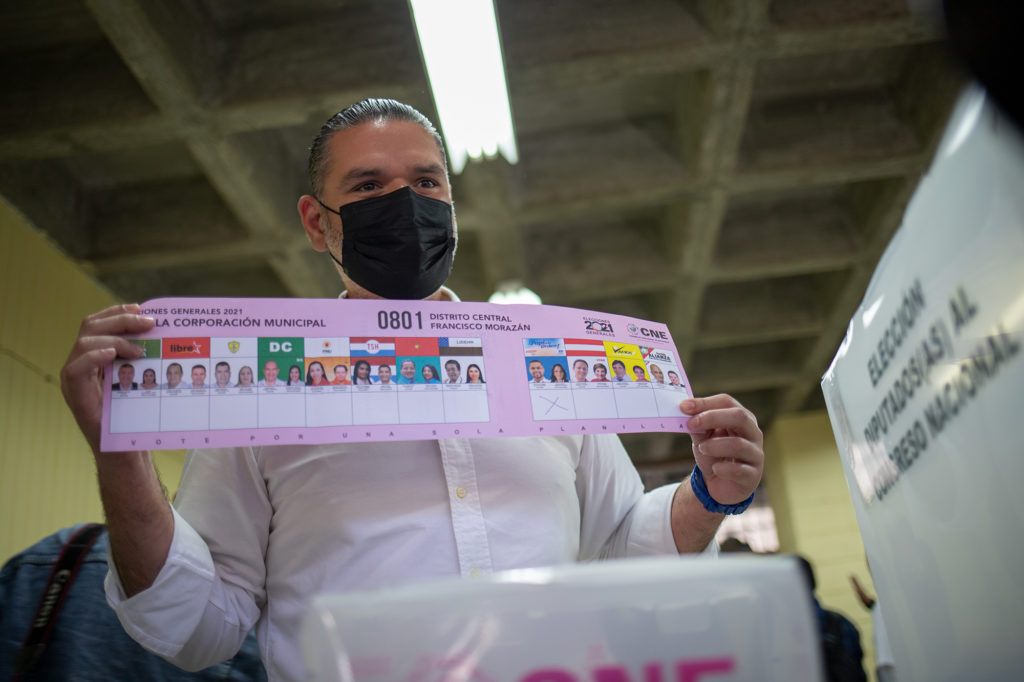

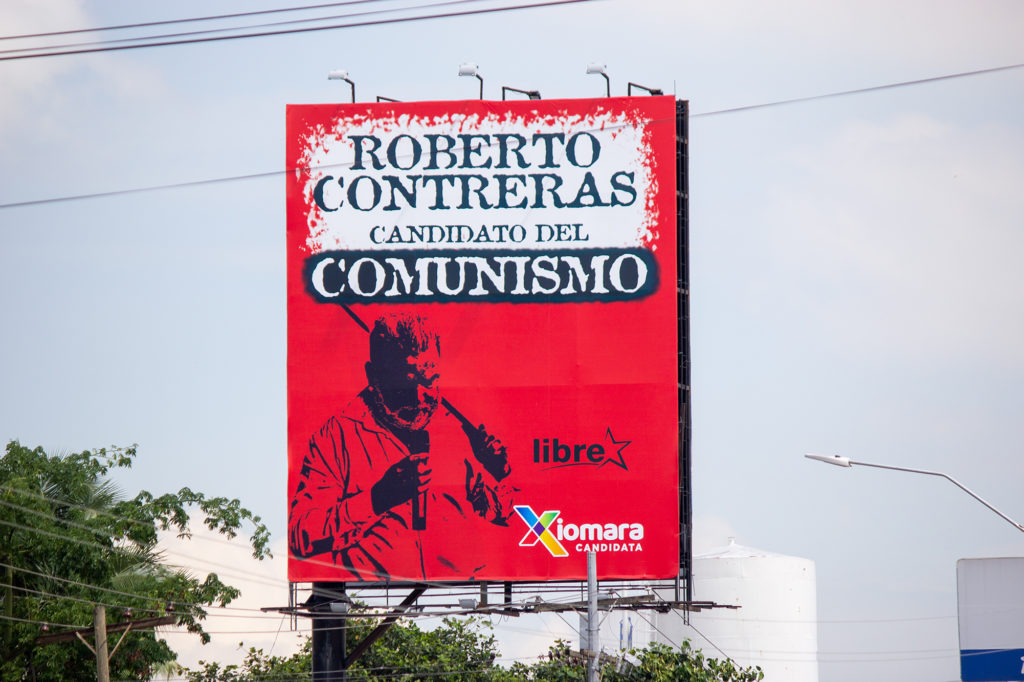

Las elecciones del 28 de noviembre son históricas en Honduras y sus resultados son necesarios para darle los primeros auxilios a una democracia seriamente dañada por la corrupción y las mafias que convirtieron al país en algo que para describirlo se debe recurrir a varias categorías: autocracia, narcoestado, cleptocracia, entre otras poco halagadoras. Pero la elección de un partido que no es de los tradicionales, con una mujer en la presidencia y con una agenda de gobierno con retórica de izquierda, no es suficiente para superar los legados de una institucionalidad democrática devastada y saqueada, una sociedad fragmentada y pobre y unas fuerzas conservadoras —militares y religiosas— empoderadas por su influencia en las decisiones públicas.

Por Otto Argueta

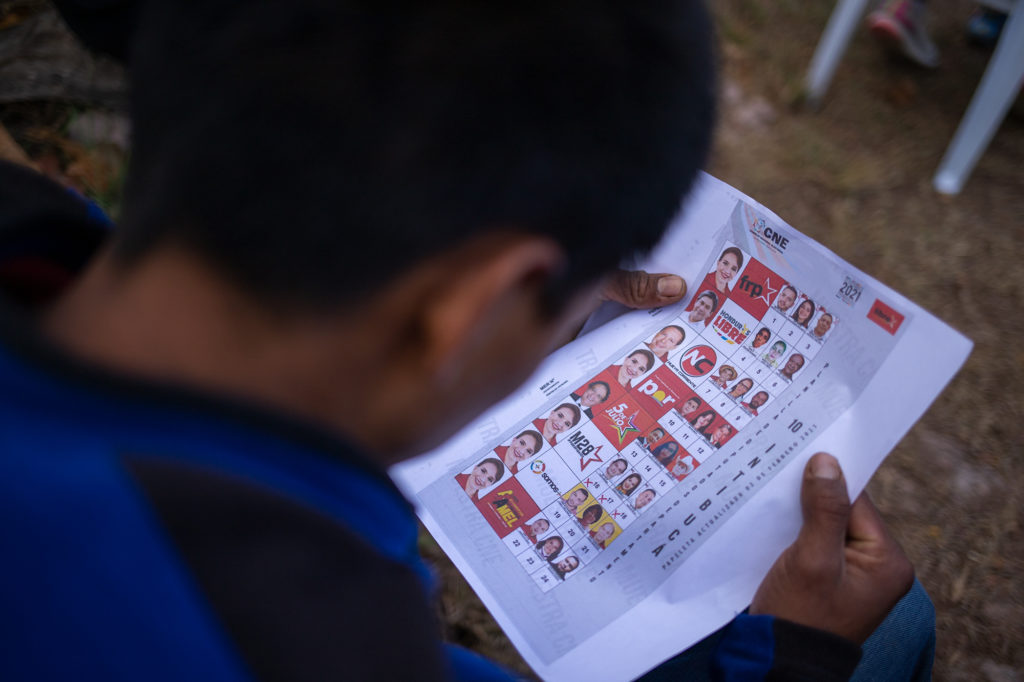

Los resultados de las elecciones generales en Honduras presentan al Partido Libertad y Refundación (Libre) como ganador de la elección presidencial produciendo dos hechos incuestionablemente históricos. El primero es que se elige a una mujer para presidir el órgano Ejecutivo. Ahora con Honduras, suman tres los países centroamericanos que han tenido mujeres en la presidencia, la primera fue Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), que fue la primera mujer electa al cargo de presidente de la República en el continente americano, hubo otras antes, pero no fueron electas democráticamente (Isabel Perón, quién asumió después de la muerte de su marido en Argentina y Lidia Gueilier, que asumió la presidencia de forma interina nombrada por el Congreso de Bolivia). La presidencia de Chamorro fue un hito, ya que fue electa después de diez años de sandinismo, cuando el país inició un proceso de democratización en medio de un sangriento conflicto armado, bloqueo económico, pobreza y aislamiento internacional. Chamorro sentó las bases de una frágil democracia que fue paulatinamente desmantelada por la larga dictadura de Daniel Ortega. La segunda fue Laura Chichilla en Costa Rica (2010-2014), quien previamente ocupó la vicepresidencia y fue ministra de Justicia. Su Gobierno fue conservador y enfrentó crisis relacionadas con el aumento de la inseguridad y los impactos negativos que produjo en la economía la crisis mundial de 2007 y 2008.

El segundo hecho histórico derivado de la elección de Xiomara Castro del Partido Libre es que por primera vez en la historia política republicana de Honduras se elige un partido que no es uno de los tradicionales (Partido Nacional y Partido Liberal) o que no es un gobernante militar. Han pasado 182 años desde que en 1839 se promulgó una constitución que le dio forma a la República de Honduras como Estado libre, soberano e independiente, marcando así el fin de las guerras federales. Durante ese período han ocurrido 116 cambios de Gobierno en los que se incluyen presidentes electos, nombrados por el congreso, nombrados por depósito o provisionales, juntas de ministros, golpes de Estado, juntas militares, juntas de Gobierno compuestas por nacionalistas y liberales, presidentes reelectos, dos guerras civiles y, por supuesto, dictaduras.

Esa cantidad de cambios (116 en 182 años) hace que el promedio de cada Gobierno sea de aproximadamente un año y medio, es decir, un reflejo de una inestabilidad política que va desde el período de gobierno más corto en la historia de Honduras, el de Felipe Neri Medina, que duró dos días en el puesto en abril de 1839 hasta dictaduras bastante largas como la de Tiburcio Carías Andino que duró 16 años entre febrero de 1933 y enero de 1949 o la del militar Oswaldo López Arellano, quién hizo dos golpes de Estado, uno en octubre de 1963 y que lo dejó en el poder hasta 1971 y el otro en diciembre de 1972, que lo dejó en el poder por otros tres años hasta 1975. En total —al menos formalmente— fueron 11 años en el poder y solo fue posible sacarlo de ahí, por supuesto, con otro golpe de Estado, esta vez por parte del militar Juan Alberto Melgar, quien a su vez fue depuesto por otro golpe militar en 1978 por parte de Policarpo Paz García en 1978 y quien, finalmente y sin mucha alternativa, inició el proceso de democratización.

El principal legado del largo bipartidismo en Honduras es una clase política cuyas generaciones se han reproducido gracias a pactos informales, negocios ilegales o indebidos y conflictos interpartidarios que no solo dependen de las instituciones públicas, sino, peor aún, las han modelado. Un nuevo partido en el juego del poder, no supera ese legado por su sola elección, sin embargo, tiene la oportunidad de hacerlo.

El nuevo partido en el Gobierno tiene retos que debe enfrentar de manera decidida para no defraudar a una población que asistió masivamente en las elecciones, 68 % de participación, el más alto de las últimas décadas.

Los planes de gobierno presentan las prioridades que en cuatro años deberían realizarse. Idealmente, esos planes se definen en función de políticas de Estado de largo plazo para mejorar sus resultados. Idealmente también, esos planes son el resultado de un cuidadoso examen de necesidades ciudadanas en un contexto nacional e internacional específico. Se supone que las políticas de Estado deberían estar por encima de los Gobiernos y la ciudadanía las reconoce como necesarias. Sin embargo, las políticas de Estado no existen en Honduras, tampoco existen planes de gobierno que sean viables y, sobre todo, sujetos al conocimiento, evaluación y escrutinio ciudadano con indicadores claramente definidos. Lo que los partidos presentan —cuando lo hacen— son agendas temáticas que buscan satisfacer los intereses de su audiencia, es decir, potenciales votantes, sectores de apoyo (empresarios, iglesias, sociedad civil en general) y aliados internacionales.

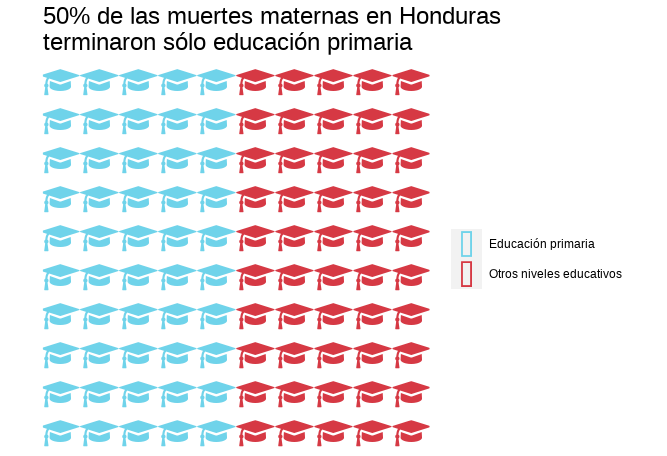

Hay problemas estructurales en Honduras que no pueden ser resueltos en un período de gobierno, ni en dos y tal vez ni en tres. Mucho menos pueden superarse si un partido pretende continuar en el poder a través de medios antidemocráticos, sean cuales sean sus intenciones. Hablamos de la pobreza que afecta a casi el 70 % de la población, la precariedad del sistema educativo, la precaria infraestructura productiva y el endeudamiento público. Sin embargo, un Gobierno que goza del apoyo de la población que le ha depositado sus expectativas de cambio podría sentar las bases de políticas de largo plazo para enfrentar esos retos.

Hay otros problemas, en cambio, que sí podrían atenderse en el corto plazo (cuatro años) y que demostrarían una legítima voluntad de construir democracia revirtiendo lo que durante los últimos años ha degradado a las instituciones.

Corrupción e impunidad

Está demostrado que la impunidad producida por redes de poder económico y político que ilegal o indebidamente distorsionan las instituciones, a través de la corrupción, es posible reducirla y que eso produce un efecto positivo en la confianza de la ciudadanía en las instituciones. El nuevo Gobierno no podrá erradicar del todo la corrupción, eso es imposible, pero sí puede tomar decisiones contundentes al respecto. Promover pactos políticos legislativos para reinstalar una misión internacional como lo fue la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), y brindar todo el apoyo a sus tareas no solo es posible si no cuenta con amplio apoyo internacional.

Hay mucho que aprender de la experiencia de la Maccih y de la CIcig en Guatemala. Esas comisiones no fueron perfectas pero sí demostraron que son necesarias y que con una reevaluación de su estructura, funcionamiento, principios y estrategias y sobre todo con un apoyo político honesto, el nuevo Gobierno podría marcar un nuevo camino para recuperar la energía democrática en Honduras.

Algo así solo es posible si antes el nuevo Gobierno y su bancada en el Congreso llevan acciones determinantes para desmontar la estructura normativa que sostiene la impunidad, por ejemplo, promover una elección transparente de la persona que dirija el Ministerio Público y una integración limpia de la Corte Suprema de Justicia garantizando su independencia absoluta. Si bien esta no es una decisión presidencial, sí debería ser una política del partido oficial el garantizar desde el Poder Legislativo que esas decisiones sean transparentes y honestas. A esto se suma el conjunto de reformas al código penal y procesal penal, ley de lavado de activos y otras más que atan de manos al Ministerio Público en su independencia de investigar a los funcionarios públicos.

Para el partido en el Gobierno esto significa no caer en la tentación de las negociaciones y pactos que tradicionalmente han hecho de la política parlamentaria un cinturón de impunidad para la clase política. Los partidos políticos han fallado en incorporar en sus filas a candidatos a diputados y alcaldes que no responden a una ideología o programa de partido, sino que obtienen su lugar gracias a los recursos que aportan a las campañas, sean financieros o en cantidad de votos. En Honduras hay diputados que poseen grandes recursos financieros y tienen la capacidad de movilizar votos porque poseen control territorial a través de negocios, algunos de ellos ilícitos. Estos son los caciques locales que han sido reelectos por décadas y que no tienen ningún interés en que la estructura de impunidad cambie. La nueva presidencia de la República y la bancada oficial deberán actuar coordinadamente y promover alianzas parlamentarias para que tanto el Ministerio Público como el organismo judicial procesen a esos funcionarios —actuales y pasados— involucrados en corrupción y actividades criminales.

En general, la promesa de reconciliación no debe traducirse, bajo ninguna circunstancia, en amnistía de políticos corruptos y poderosos.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional

Es sabido que todo régimen autoritario requiere el respaldo de los militares. Estos no necesitan estar en la primera fila del Gobierno, de hecho, la versión pasada de dictadura militar ha sido sustituida por unas de corte civil que cuentan con el apoyo de los militares por acción o por omisión, detrás del telón, pero prestos a aparecer en escena cuando se les requiere.

Se cuenta con los militares como fuerza simbólica cuando se les muestra como el principal apoyo de un presidente ilegítimo y también sirven para salir a las calles en momentos de crisis que requieren represión. Lo que se ha evidenciado en los cuatro Estados centroamericanos es que la lealtad de los militares no responde a credos ni ideologías, sino a prebendas personales y beneficios institucionales. Los militares han sabido garantizar su posición privilegiada en unas democracias débiles y con autoridades políticas corruptas sin cargar con el desgaste político de ser la institución que dirige de manera directa un Gobierno autoritario.

La atención nacional e internacional empieza a hacer preguntas sobre lo que el nuevo Gobierno de Xiomara Castro hará con la inseguridad, con las maras y pandillas, con la extorsión y la venta de droga. Centrar esa atención únicamente a eso es atender el síntoma, mas no el mal funcionamiento del sistema. Se corre así el riesgo de volver a lo mismo usando respuestas que ya son lugares comunes: se fortalecerá la policía comunitaria, se crearán programas de rehabilitación, se tecnificarán las unidades de investigación policial, etc. Es decir, toda la agenda de programas que reciben apoyo internacional, pero que no han transformado el problema de origen, que es más bien político: el protagonismo de los militares en la seguridad, su masivo consumo de recursos y su influencia política y, por el otro lado, el abandono de la Policía Nacional que termina cayendo en manos de la precariedad institucional, la corrupción, la impunidad, el desprestigio ante la ciudadanía y la decepción y desmotivación al interno de su personal.

Esto es muy propio de países que enfrentan o enfrentaron conflictos armados o que fueron, como Honduras, centros de operación de la contrainsurgencia. Guatemala, El Salvador y ahora Colombia han tenido que lidiar con unas instituciones militares poderosas que subordinan a las instituciones policiales civiles. En Honduras ocurre lo mismo sin haber tenido conflicto armado.

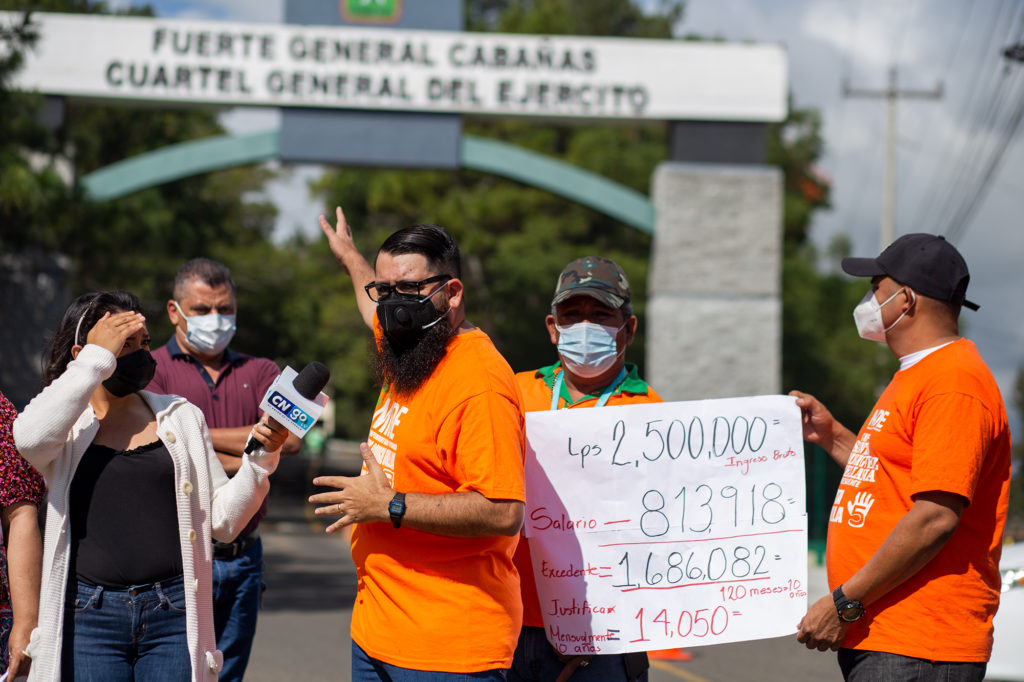

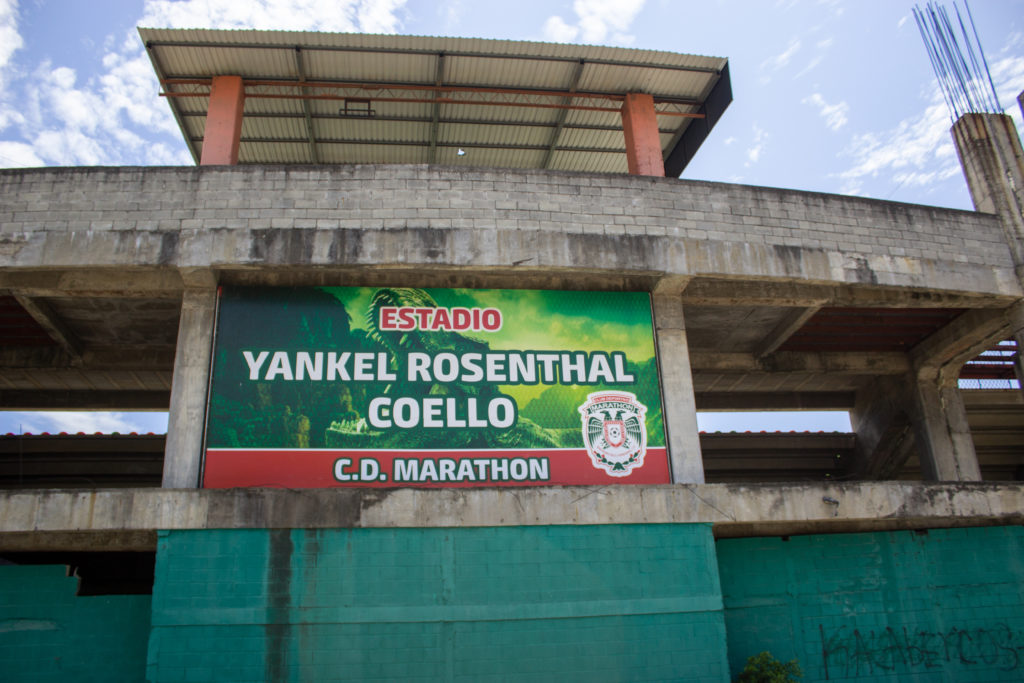

Una de las consecuencias más visibles del golpe de Estado de 2009 fue el reposicionamiento de las Fuerzas Armadas en la vida política de Honduras. Juan Orlando Hernández lo hizo a través de la creación de la Policía Militar que fue cuestionada al inicio por su inconstitucionalidad, pero que fue igualmente creada y fortalecida a pesar de serias acusaciones de violaciones a derechos humanos. Adicionalmente, se creó un entramado de instancias de seguridad que, a pesar de su poca transparencia, han dejado ver el protagonismo de los militares en temas de seguridad pública. Las Fuerzas Armadas también se han expandido en áreas que no tienen nada que ver con la seguridad y la defensa, como programas educativos, agrícolas y de salud pública, así como a través de la administración de instituciones y programas que deberían estar en manos de civiles y ser abiertos al escrutinio público, por ejemplo, el sistema penitenciario e incluso algunos hospitales.

Revertir el protagonismo de las Fuerzas Armadas en tareas que no son propias de su especialidad es necesario para restituir el rumbo democrático del país. Hacerlo vía reformas constitucionales podría ser un esfuerzo innecesario durante los siguientes cuatro años. Sin embargo, sí es posible derogar los acuerdos ejecutivos que han creado el andamio institucional sobre el que descansa el protagonismo de los militares en el país, promover la transparencia en todo lo relacionado con el gasto de defensa, incluso reorientar fondos públicos de esa cartera al fortalecimiento de la Policía Nacional.

Es cierto que nadie quiere tener de enemigo a los militares centroamericanos, pero tampoco se puede caer en tenerlos de amigos sabiendo que tiene un alto precio en materia democrática.

La institución de seguridad necesaria para construir democracia es la Policía Nacional. Las instituciones militares no construyen democracia, ese es justo el pecado original de las democracias centroamericanas, fueron militares los que instauraron los procesos democráticos de los cuales nunca se retiraron como actores políticos y como instituciones consumidoras de recursos. No se alimenta la cultura democrática con militares en las calles, con armas largas, rostros cubiertos y secretismo en el uso de fondos públicos.

La Policía Nacional ha sido la institución víctima de la militarización de la seguridad pública por varias razones. Primero porque los militares consumen recursos que bien pueden ser utilizados para fortalecer la institución civil. La Policía Nacional se encuentra en una situación precaria en materia laboral, técnica y de recursos logísticos. La mayoría de mejoras obtenidas en los últimos años ha sido posible gracias a préstamos y cooperación internacional. Aún no se logra recuperar el pie de fuerza de la Policía luego de un proceso de depuración que expulsó a más de 6000 miembros de la institución sin los controles adecuados. Un proceso que era necesario pero que por su mal manejo terminó debilitando aún más a la Policía, justo en el momento en que se posicionó a la Policía Militar como la salvación del país ante la inseguridad.

Para muchos de los nuevos aspirantes, formar parte de la Policía es una de las pocas opciones que hay para escapar de la pobreza, aún sabiendo que la carrera policial tampoco es que sea prometedora, pero al menos garantiza un ingreso mínimo estable además del seguro social. Las condiciones en que el personal policial presta su servicio son precarias y los riesgos que enfrenta son muchos además de sentir la apatía y desconfianza ciudadana. La corrupción encuentra en esas condiciones un terreno fértil.

Los altos niveles de corrupción y las violaciones a derechos humanos en que incurre la Policía deben ser atendidos urgentemente para lo cual se requiere de un liderazgo policial honesto que cuente con el apoyo político y recursos necesarios, pero que también se logre la autonomía real de las fuerzas militares. Todo esto es posible si hay una decisión política firme por parte del Ejecutivo y esa es una tarea que el nuevo Gobierno debe asumir si desea producir cambios en el país.

Esto es igual a los objetivos que se trazaron en los años noventa, pero justamente porque no se cumplieron son más que nunca, urgentes. El nuevo Gobierno hará una enorme contribución si promueve la reducción del poder militar y el fortalecimiento de la Policía Nacional como condición fundamental para abordar los retos de seguridad del país.

Las iglesias y los empresarios-políticos

Algunas iglesias, evangélicas sobre todo, se convirtieron durante los últimos tres gobiernos en grupos de poder político y económico, obtuvieron contratos con el Estado y algunos de sus líderes son parte de las decisiones públicas a través de su participación directa en comisiones gubernamentales, en algunos casos junto con los militares.

Honduras siempre ha sido un país de arraigadas creencias religiosas y las iglesias, antes la católica y ahora la evangélica, han sido parte activa de la vida política. Si bien la Constitución hondureña no define al Estado como laico, sí garantiza la libertad de cultos y prohíbe explícitamente que ministros religiosos opten por puestos públicos. No es posible construir una democracia cuando una religión influye de manera directa en las decisiones públicas y menos aún cuando eso se transforman en beneficios económicos para unos y políticos para otros. Cuando ser funcionario depende de la confesión religiosa se distorsiona la calidad técnica de la administración pública. Eso es peor cuando la confesión religiosa influye en la gestión legislativa y judicial.

El nuevo Gobierno puede hacer una revisión de las múltiples comisiones interventoras que actualmente están en funcionamiento, por ejemplo para el sistema penitenciario y algunos hospitales del país y redefinir su integración evitando que se mezclen la religión y la administración pública.

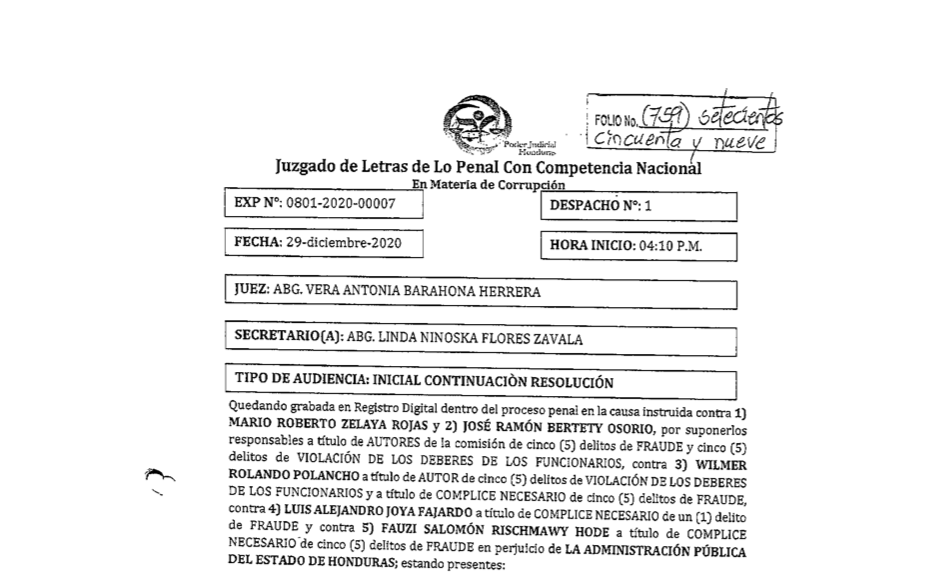

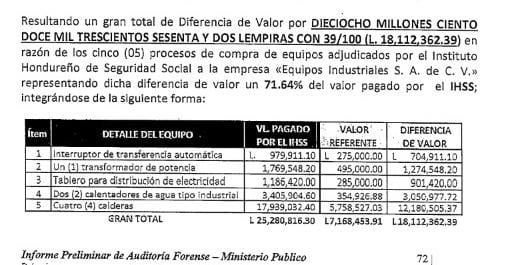

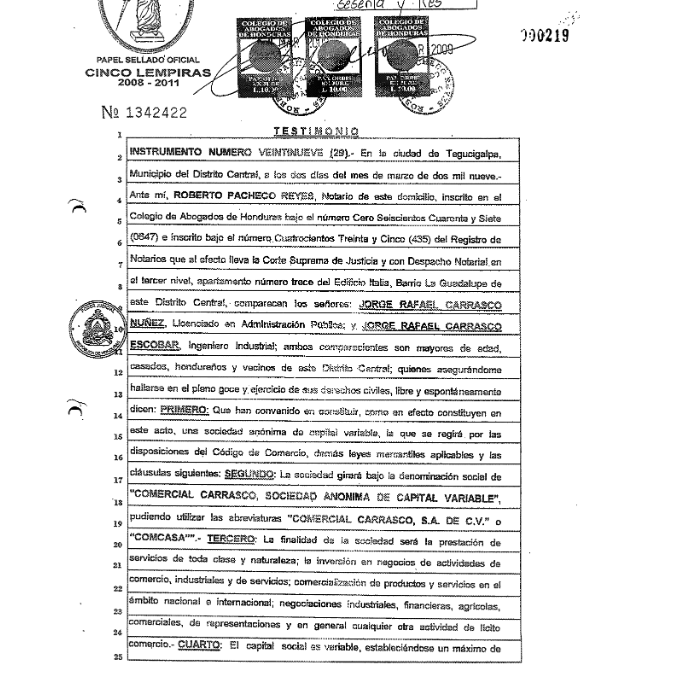

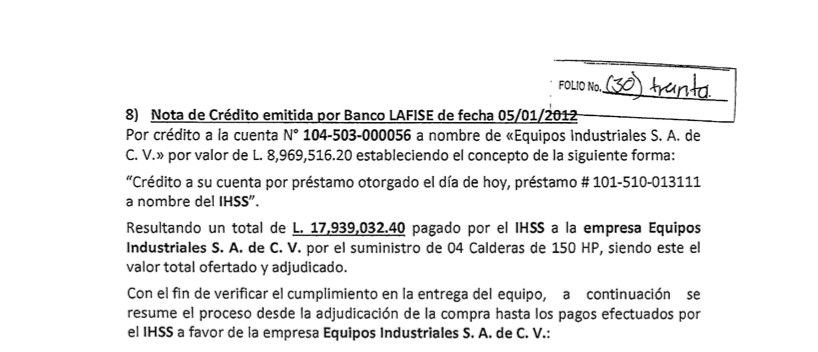

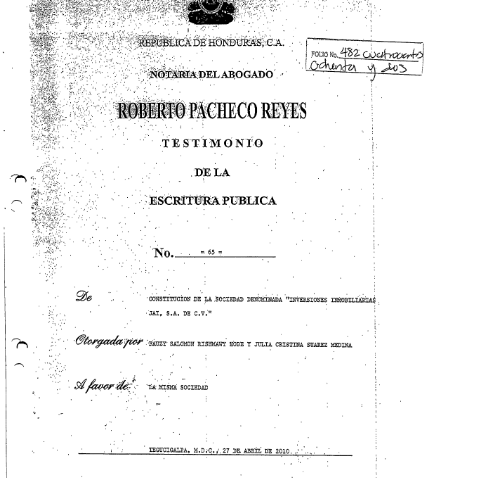

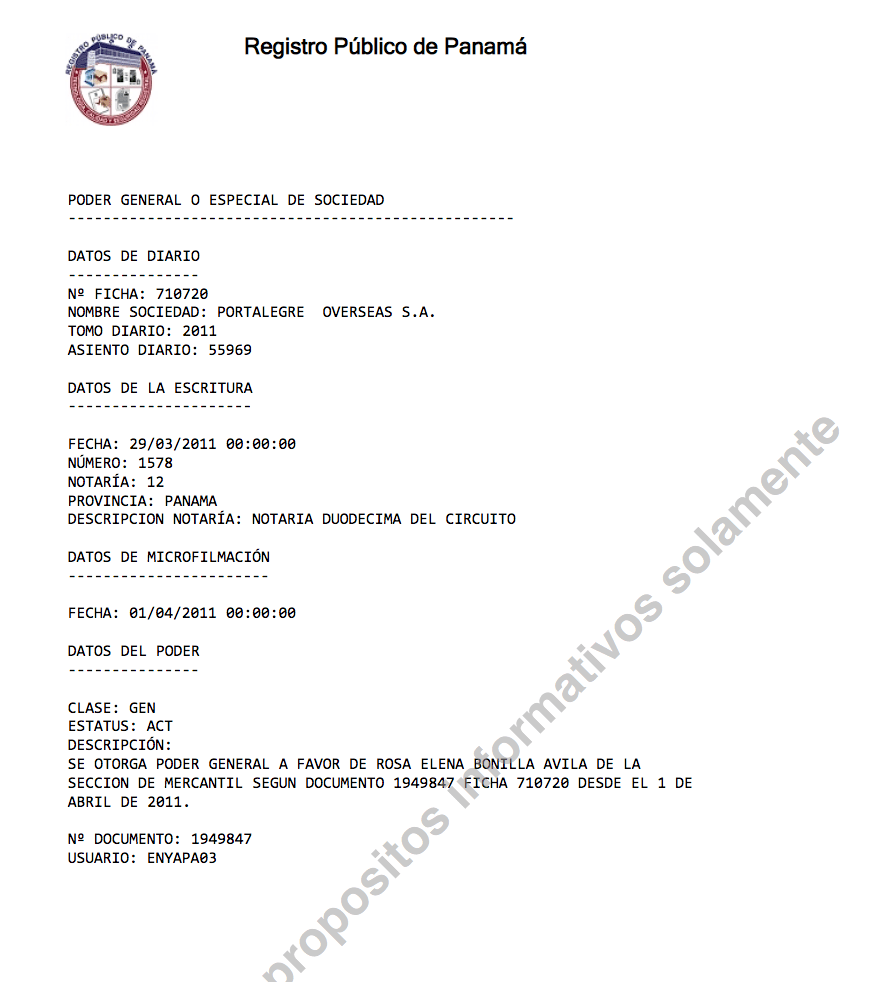

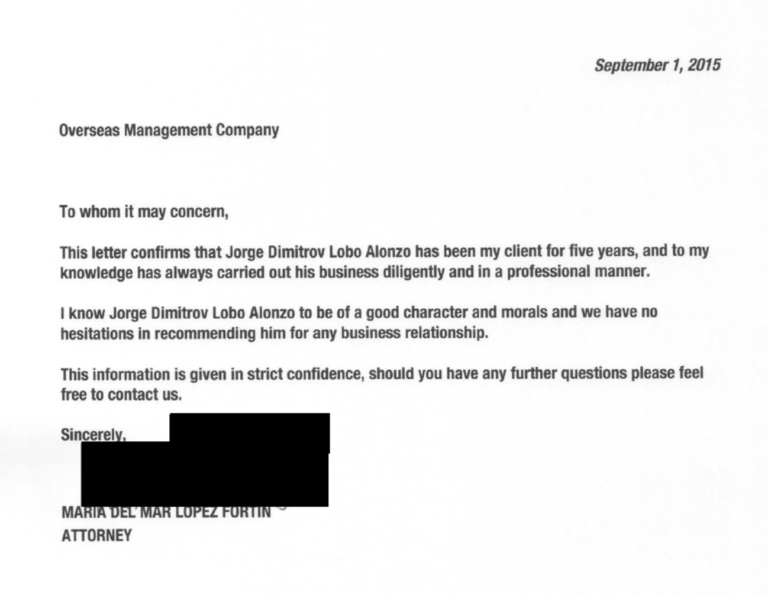

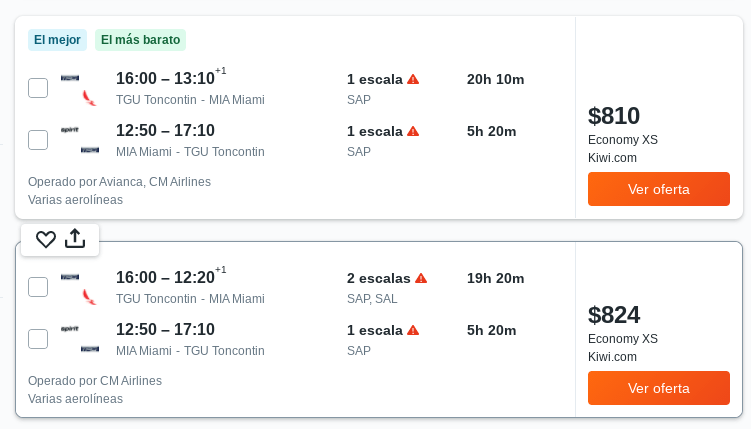

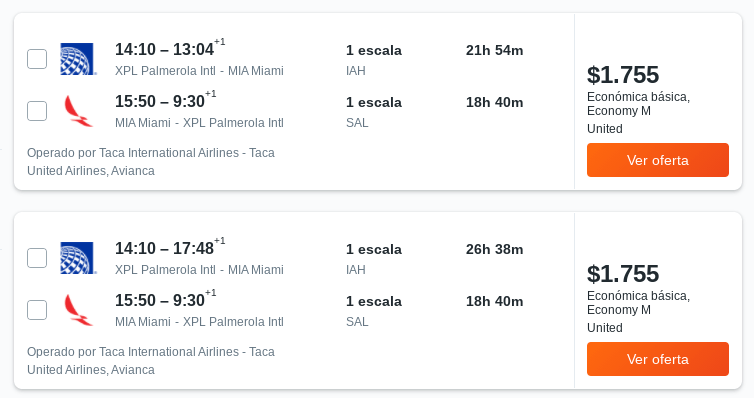

El Partido Nacional creó un sistema de corrupción de los fondos públicos de donde emergieron poderosos empresarios cuya única virtud productiva es la capacidad de obtener contratos con el Estado de forma anómala. Grandes inversiones públicas se perdieron debido a eso, recientemente, las inversiones hechas durante la pandemia por COVID-19 a través de Invest-h y la construcción del nuevo aeropuerto de Palmerola entre muchas otras más.

Esos empresarios-políticos transfirieron fondos ilegales a las campañas políticas y distorsionaron el sistema político a través del clientelismo y la corrupción. Fue tal el exceso, que la élite empresarial tradicional terminó siendo, al menos en los últimos años, parte de la oposición al Gobierno del Partido Nacional. Los empresarios del norte del país y los agremiados en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) han dado su apoyo a la Alianza que llevó a Libre a ganar las elecciones.

Tal como el célebre amigo de Mafalda, Manolito, el hijo del dependiente de una tienda de barrio que sueña con ser millonario dijo una vez: «Parecerá cruel, pero es una verdad. Más que una verdad, es una ley de la naturaleza. Nadie puede amasar una fortuna sin hacer harina a los demás». Las más notables familias del norte del país remontan el origen de sus recursos a beneficios obtenidos a través del Estado, concesiones de tierra, beneficios fiscales, injusticias laborales, seguridad y protección jurídica y militar y contratos con el Estado. Estos políticos-empresarios acapararon muchos de los negocios con el Estado y lo hicieron de una forma desproporcionada, escandalosamente corrupta y además abiertamente vinculada al narcotráfico. Expusieron al país ante el mundo como un narco Estado cuyo sistema político se financia ilícitamente. That´s not good for bussines. La inversión extranjera que eso atrae desprestigia y además alimenta un sistema financiero sin reglas ni certezas jurídicas. Los negocios en paraísos fiscales se exponen y se introduce una competencia desleal contra la cual es difícil ser sostenible, ya que se basa en la inversión de capitales sin riesgo (narco o corrupción) y se cuenta con ventaja para obtener la protección del Estado. Se eleva la conflictividad social del país y, tarde o temprano, se pone en riesgo la estabilidad de la relación con en el gran mercado de negocios del país, los Estados Unidos. La presión de la administración Biden sobre Centroamérica ha sido clara, inició con la lista «Engel», pero no hay motivo para que no se intensifique de no ser que el voraz período del Partido Nacional terminara.

Le toca al nuevo Gobierno y a esa élite empresarial transformar el pacto electoral que ya tienen en un acuerdo de gobernabilidad, lucha contra la corrupción y reorientación de la economía del país que siente las bases para superar la situación de pobreza en que vive la mayoría de la población. La actitud democrática debe ser en doble vía, un Gobierno que regula la actividad económica velando por el bien común y la justicia, especialmente laboral, que es una gran deuda y, por otro lado, un empresariado dispuesto a fiscalizar al Gobierno y a aceptar que una reforma fiscal es necesaria y un Estado de derecho que no sea utilizado para judicializar el descontento de la población. La democracia requiere la aplicación de la ley, pero cuando esta se usa para aplastar el descontento social en beneficio de una élite, entonces volvemos al origen del problema, tolerar autoridades antidemocráticas, pero «amigas».

Congreso, organismo judicial y Ministerio Público

Honduras es una autocracia electoral, tiene todo un sistema de concentración del poder político, respaldado por normas aprobadas por el Congreso y pactos políticos informales que hacen que las instituciones democráticas, los controles y balances así como la independencia de los poderes del Estado existan, pero no funcionen, son inútiles respecto del mandato que deben cumplir, pero respaldan un régimen autoritario y corrupto.

Todo eso no se desmonta ni se supera con la elección de un nuevo Gobierno, de un nuevo partido, de nuevos cuadros técnicos. De hecho, los escenarios son inciertos, pero es claro que un nuevo Gobierno se enfrenta a la disyuntiva de sentar las bases para superar el legado de la autocracia o bien, acomodarse a sus estructuras. Esto es lo que se conoce como gatopardismo, todo cambia para que nada cambie o, si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie.

El Congreso es fundamental en las autocracias y en las democracias. En Nicaragua el Congreso dejó hace rato de ser un órgano independiente, de ahí que el país es una dictadura. En Guatemala, el Congreso es el centro del poder corrupto, el ente colegiado de una larga lista de partidos políticos efímeros, empresas políticas mafiosas. En El Salvador, Bukele controló la Asamblea Legislativa con su partido Nuevas Ideas y lo primero que esta hizo fue descabezar la Sala de lo Constitucional y controlar ese organismo, es decir, cimentar una autocracia. Solo Costa Rica mantiene la independencia férrea de los tres organismos del Estado, porque, claro, es una democracia.

Hay una nueva correlación de fuerzas entre los tres principales partidos, el Nacional y Libre con cantidades similares de diputados, pero sin mayoría y el Partido Liberal que será la bisagra, una posición privilegiada para la negociación y los pactos. Durante la legislatura actual, que terminará pronto, el Partido Nacional tiene mayoría y por lo tanto aprobó una serie de reformas y nuevas leyes que crean un cinturón de impunidad que ata de manos al Ministerio Público. La oposición actual, hizo poco para frenar esas leyes, se atrincheró en el activismo parlamentario y no en la acción legislativa. Es decir, se aprobaron esas normas sin oposición abierta, votos razonados en contra, acción de bancada unificada, etc. Al contrario, en la mayoría de los casos hubo silencio, como cuando se aprobaron reformas al Código Penal y Procesal Penal durante la pandemia o en el feriado morazánico. Y las expresiones de indignación, las batallas con cinturones, los gritos y vestiduras rasgadas no fueron más que activismo, y al final, inútiles para frenar la creación del blindaje legal de la impunidad.

Ahora no hay excusa. Libre es una fuerza legislativa que puede, con algo de habilidad y compromiso, hacer alianzas para desmontar todas esas normas de impunidad. Hacerlo —y rápido— sería una muestra de que el cambio no es solo gatopardiano.

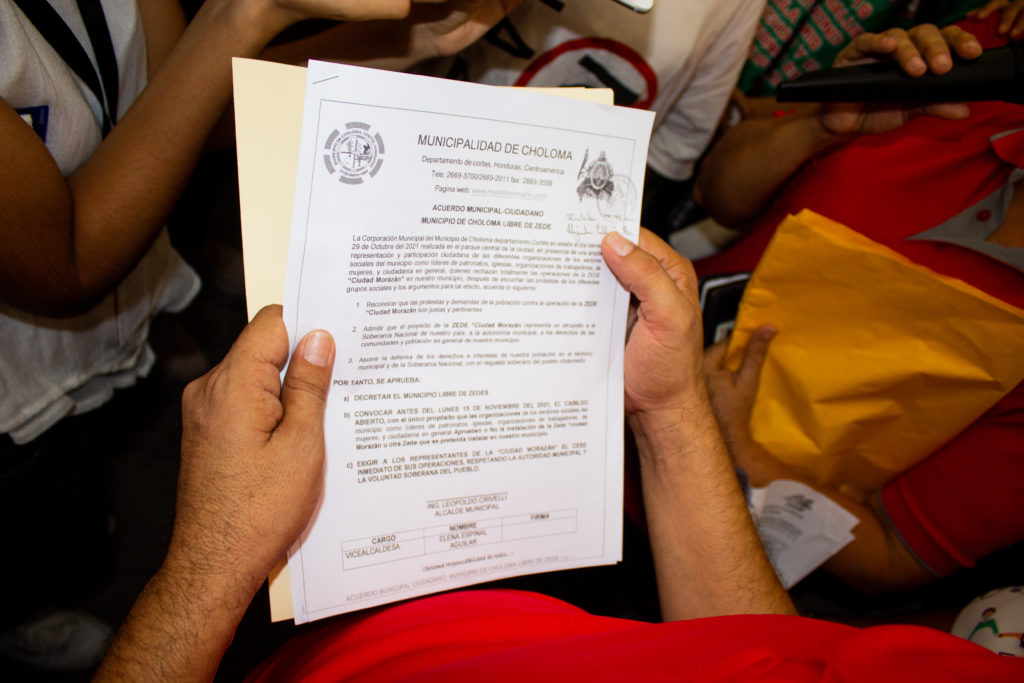

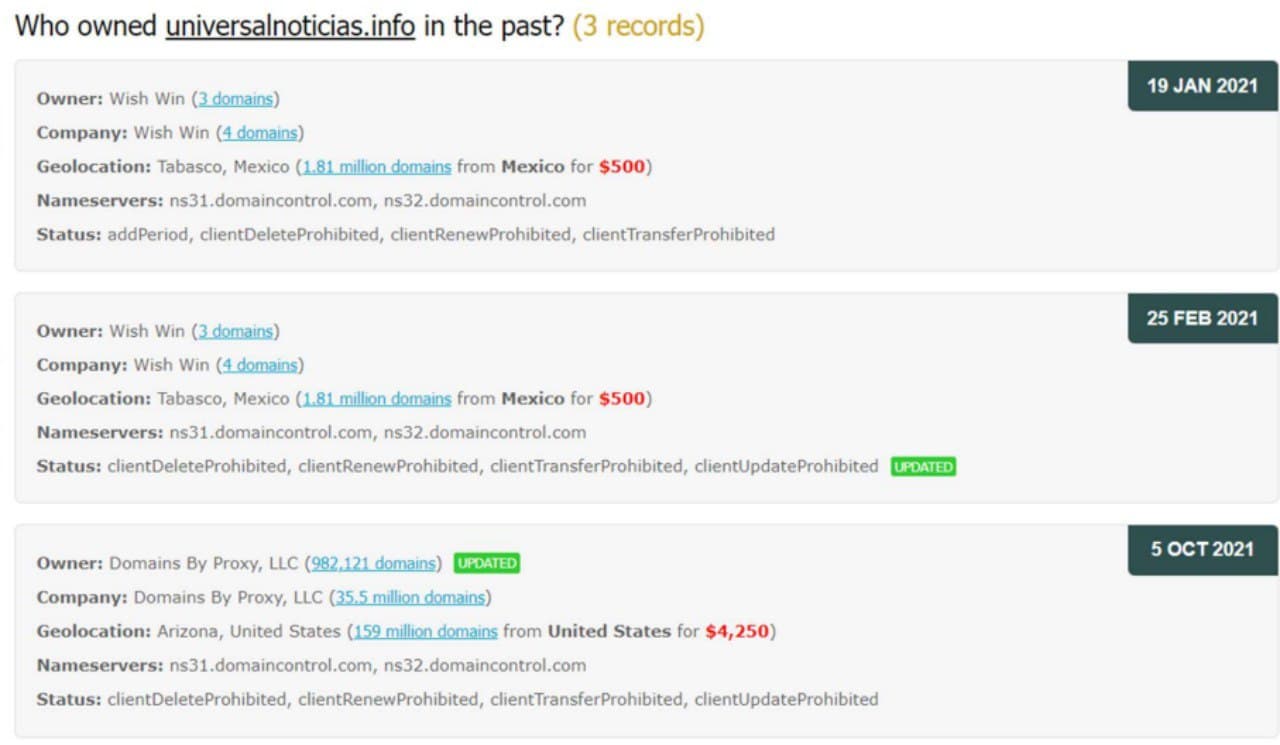

Pero hay más. En 2023 se debe elegir una nueva Corte Suprema de Justicia y un nuevo Fiscal General para el Ministerio Público. Ambas instancias tienen una historia oscura desde el golpe de Estado de 2009 y terminaron por perder su independencia y legitimar acciones abiertamente contrarias a la Constitución y al Estado de Derecho, denigrando seriamente la democracia. La Corte Suprema de Justicia avaló el golpe y la destitución de jueces que se opusieron a él que hizo el Congreso de la República en una abierta violación a la independencia del órgano judicial. También avaló la destitución de magistrados de la Corte Constitucional que se opusieron a la ley que le dio vida a las ZEDE y aceptó el funcionamiento de la Policía Militar, a pesar de haber sido considerada inconstitucional, y avaló la reelección de Juan Orlando Hernández en 2017. Todo eso y el bloqueo sistemático a investigaciones sobre corrupción de altos funcionarios. En fin, la lista es larga y la complicidad con la degradación de la democracia también.

Romper con el patrón de elección de la Corte basado en pactos políticos antidemocráticos será una demostración clara de que el nuevo Gobierno y su bancada están comprometidos con reestablecer la dañada democracia hondureña.

Lo mismo será la elección del nuevo Fiscal General. El actual fue nombrado en ese puesto luego de haber sido el único magistrado que votó a favor de la ley que dio origen a las actuales ZEDE, el principal proyecto de Juan Orlando Hernández. Además, ha aceptado con un silencio de resignación los candados legales que atan de manos al Ministerio Público. ¿Tenía opción? Sí, siempre la hay y era renunciar pateando la puerta y haciendo saber al pueblo hondureño la atrocidad que se hizo.

Una de las ofertas de campaña de Xiomara Castro fue crear una comisión internacional contra la corrupción. Hacerla no será difícil, hay interés internacional y es un buen gesto político. ¿Es viable? Eso depende. La elección de una Corte Suprema de Justicia y de un Fiscal General a través de procedimientos honestos, transparentes y, sobre todo, con sólido compromiso por la democracia será vital para que una comisión internacional pueda hacer un buen trabajo. En esto, la responsabilidad de los organismos internacionales y de los Gobiernos, especialmente Estados Unidos, es clave. El apoyo a esa promesa debe estar condicionado a que la elección de Corte y Fiscal sea honesta y que se desmonte el cinturón legal de impunidad, de lo contrario, será gatopardismo con invitados internacionales.

Alianzas internacionales

Libre y su líder fundacional, Manuel Zelaya, construyeron una retórica que terminó asociándose a la izquierda latinoamericana, al socialismo del siglo veintiuno, al antimperialismo, antintervencionismo, etc. No fue esa ideología su doctrina original, fue algo que construyó a lo largo del tiempo y que ahora toca ver si eso se traduce en políticas públicas coherentes con el programa de izquierda.

Las experiencias centroamericanas no han sido muy afortunadas en ese aspecto. En El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ganó la primera elección en 2009 y el segundo Gobierno en 2014. Durante esos dos períodos no se implementaron políticas de izquierda, al contrario, se reprodujeron las viejas políticas de la derecha salvadoreña en lo económico y social e incluso fueron más agresivos en lo relacionado con la seguridad. Fueron Gobiernos marcados por corrupción y desatinos en la negociación con pandillas para ganar elecciones. Su alianza con Venezuela a través de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (Alba) terminó en corrupción y nada de beneficios para la población que no solo se desangró en violencia sino continuó migrando sin freno. Al final, el pueblo castigó al FMLN en las elecciones de 2019 que dieron lugar al surgimiento del recién estrenado autócrata Bukele. Un mal balance.

En Nicaragua, el antes glorificado líder de la revolución sandinista pactó con Arnoldo Alemán, su contrincante natural en la era democrática, para reformar la constitución y garantizarse así una primera victoria electoral en 2007 que ahora se extendió a la quinta reelección en 2021. Ortega, un dictador que aplastó a la oposición, a la prensa independiente, que reprimió violentamente a su población, que ha aislado al país y forzado a cientos de miles al exilio. Si esto es la dictadura del proletariado, necesaria según el marxismo vulgar para transitar al socialismo y de ahí saltar mágicamente al comunismo, pues no es muy diferente a lo que hacen sus vecinos de derecha, Juan Orlando y Bukele. Pero Ortega sí gozó del mejor momento del Alba y Venezuela inyectó mucho dinero en el proyecto centroamericano del socialismo del siglo XIX. Luego eso se terminó, Maduro ya no envió más dinero y el país entró en una crisis económica que lo tiene sumido en la pobreza y encerrado en las paredes de la dictadura. ¿Culpa del imperialismo norteamericano? Tal vez, en cierta medida, pero no del todo. La pareja presidencial Ortega-Murillo, su familia y el círculo cerrado de la vieja guardia del Frente Sandinista descubrieron la fórmula de la familia Somoza, ser rey en un país devastado.

La sombra de las alianzas incómodas para Estados Unidos, por ejemplo con Venezuela, China, Irán y Rusia, está presente y presidentes como Bukele las han usado para meterle fuego a las negociaciones, como mecanismo de presión y así legitimar —contradictoriamente— el discurso de rechazo a la intervención internacional. La realidad es que esas alianzas son en la mayoría de los casos retóricas, discursos provocadores que poco alteran la posición de los países centroamericanos en el mapa geopolítico. Esto por una razón muy concreta e histórica.

En Honduras, como en el resto del triángulo norte, Estados Unidos es el país que más apoyo brinda, ya sea a través de préstamos o de cooperación no reembolsable. El apoyo de la Comunidad Europea es escaso en términos comparativos y tiene más bien una importancia de tipo político. Buena parte de la población de estos países se encuentra en Estados Unidos y las remesas son un importante rubro en la economía, en algunos casos, el más grande. Honduras además tiene una larga historia en la que Estados Unidos ha ocupado un lugar clave en su vida política. Desde los enclaves bananeros, la instalación de bases militares, la complicidad contrainsurgente para la región, el aval de ese país al golpe de 2009, Trump y la cruzada por Israel además de la hidroxicloriquina para la COVID-19 y las iglesias evangélicas y ahora, la Corte del Distrito Sur de Nueva York y los juicios por narcotráfico. Hasta los famosos narcotraficantes del país, desde Matta Ballesteros hasta los Cachiros han sido parte de los juegos estratégicos de Estados Unidos por una supuesta estabilización de la región, junto con militares, políticos, guerrilleros, mercenarios, informantes, etc. Es una relación ambivalente que se ha convertido en inevitable para el bien o mal del país, en donde se le apuesta a todos para tratar controlar lo incontrolable.

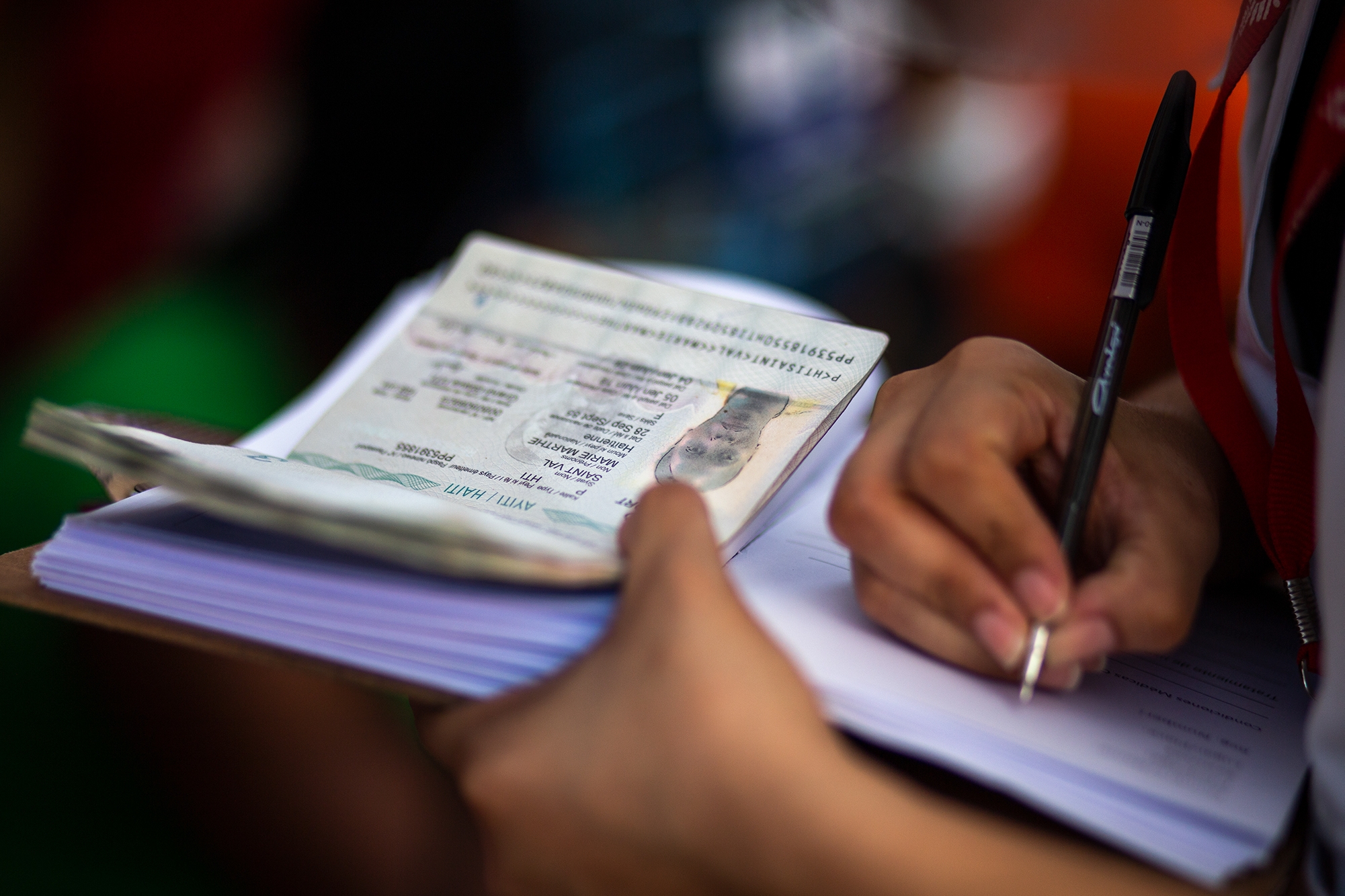

El Gobierno de Libre no podrá ignorar la presión y los recursos financieros de Estados Unidos en los temas estratégicos para ese país como la migración, el narcotráfico y la corrupción. Ya sea que las alianzas y los programas se hagan de manera directa o a través de México, el país delegado por Estados Unidos para lidiar con la conflictiva Centroamérica. Esto podría ser un encuentro amigable, ya que el Gobierno de López Obrador comparte algunas líneas retóricas con Libre, aunque ya con un decantado populismo con rasgos bastante autoritarios que han cerrado la puerta a la prensa independiente y a algunos sectores de oposición. Al final, Estados Unidos tiene habilidad para requerir la democracia en sus aliados sin excluir el lidiar con dictadores que cooperan en los puntos que les son prioritarios, Juan Orlando es un buen ejemplo.

Los tiempos han cambiado y un nuevo Gobierno en Honduras es también una nueva oportunidad. ¿Hasta qué punto una retórica y alianzas provocadoras —aunque poco viables— es mejor que establecer límites bien definidos con el inevitable país del norte? Este es un tema que tal vez provoca más debates internos que externos. Libre llegó al poder con el apoyo de empresarios que no se quieren pelear con Estados Unidos, pero tiene también la presión de un movimiento social que se precia de anticapitalista y, consecuentemente, antimperialista. Por otro lado, hay una población que poco le importa la ideología y que espera migrar a la primera si las cosas no mejoran y además, espera ver hecho realidad que «Juanchi va para Nueva York», no para Nicaragua con asilo ni para otro país lejano.

La relevancia histórica lograda, primer Gobierno electo en 182 años que no es liberal, nacionalista ni militar y primer Gobierno presidido por una mujer, tiene ahora el reto de lograr otro hito histórico: sacar a Honduras del agujero autocrático y corrupto en que se encuentra y sentar las bases de una democracia ansiada por toda su población.

![Una cuadrilla de trabajadores de Orquídea (una Zona de Empleo y Desarrollo Económico [ZEDE]) durante el montaje de las naves de producción. San Marcos de Colón, | ZEDE Honduras 2021 | ZEDES | Zonas de empleo](https://contracorriente.red/wp-content/uploads/2021/12/7487-Zede-Orquidea-1024x682.jpg)