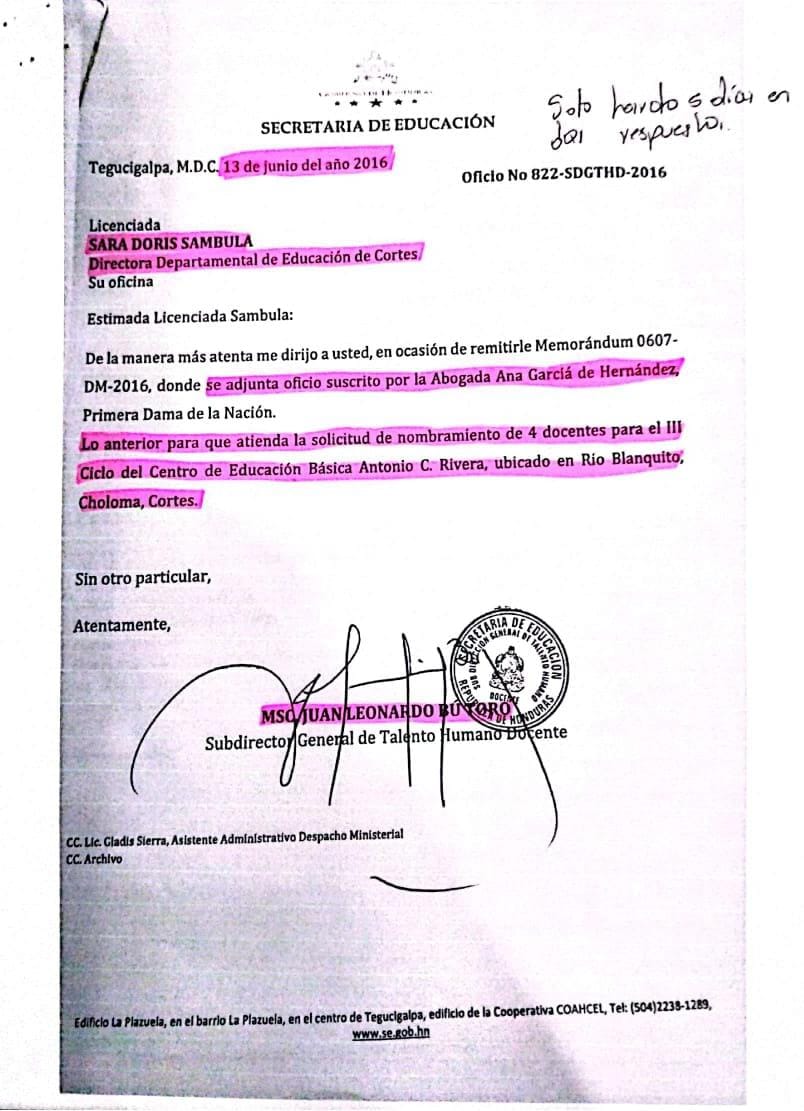

El pasado lunes, tras una toma de 33 días, campesinos militantes del Partido Libre se enfrentaron a golpes con el personal sanitario del Hospital El Progreso, un centro asistencial sumido en una profunda crisis de desabastecimiento y falta de personal. Hubo heridos y el escándalo acaparó la atención nacional, lo que obligó a que una comisión de salud decidiera despedir al director del hospital y a otros dos servidores públicos. Esta es la punta del iceberg en medio del mar de conflictos por los que atraviesa el hospital progreseño, en donde los pacientes están a merced de las peleas políticas y arrinconados en el último orden de prioridades.

Texto Leonardo Aguilar

Fotografías: Leonardo Aguilar y Fernando Destephen

El 22 de abril de 2022, el doctor Edgar Murcia asumió como el nuevo director del Hospital El Progreso, uno de los dos hospitales públicos del departamento de Yoro que cuenta con una población superior a los 600 mil habitantes. El otro hospital del departamento está ubicado en la Ciudad de Yoro —la cabecera departamental—, a 133 kilómetros de distancia.

El Hospital El Progreso ostenta el título de «hospital general». Sin embargo, según el estudio Parálisis Sanitaria del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), «una de las necesidades prioritarias que el hospital [progreseño] requiere es el fortalecimiento del talento humano como ser ortopedas, técnicos en laboratorios, anestesistas, pediatras, ginecólogos, médicos internistas entre otros, ya que este personal es escaso y los pacientes que adolecen alguna necesidad de este tipo deben de ser remitidos al Hospital Dr. Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula».

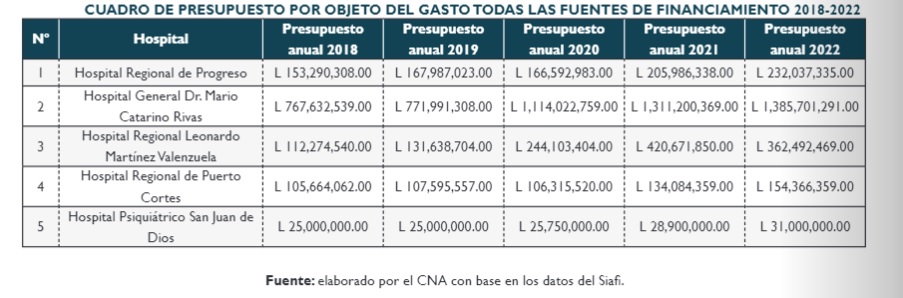

El presupuesto del hospital El Progreso para el 2022 fue de 232 millones de lempiras, frente a los 1,385 millones que recibió ese mismo año el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula y a los 362 millones que le otorgaron al hospital sampedrano Leonardo Martínez.

Según una nota de prensa del Gobierno publicada a principios del año 2017, para esos días, el Hospital El Progreso estaba atendiendo a diario a 220 personas en consulta externa y 190 en emergencia. El estudio del CNA, publicado en octubre de 2022, reveló que el Hospital El Progreso estaba atendiendo diariamente a 83 personas. Y según datos brindados por autoridades del centro hospitalario, durante el primer trimestre de 2023, el hospital progreseño atendió un promedio de 140 pacientes al día en consulta externa y 150 en el área de emergencia.

Una fuente del hospital que pidió no ser identificada le explicó a Contracorriente que el 75 % del presupuesto se va en sueldos y salarios, y que con los pocos médicos especialistas con que cuentan se pueden cubrir —con suerte durante algunos turnos— las cuatro especialidades básicas: medicina interna, cirugía, ginecología y pediatría. De los cinco quirófanos que existen en el Hospital El Progreso solo funciona uno, y a medias, ya que para echarlo a andar se necesita que esté completo el personal sanitario y que los insumos quirúrgicos estén en la mesa.

En ese entorno de calamidad, el doctor Murcia aseguraba públicamente que contaba con el apoyo de regidores, diputados y del ministro del ramo, José Manuel Matheu, y hasta dijo contar con el respaldo de la presidenta Xiomara Castro para sacar a flote al hospital.

«Tengo todo un equipo atrás que me da su respaldo total, llámese alcaldía, diputados, regidores y hasta la parte presidencial. Quiero agrandar el hospital, aumentar el presupuesto, cambiarle la cara humana a la asistencia médica, que el paciente diga que se le ve como paciente y no como estadística», dijo el entonces director Murcia.

Ese día, en la mesa de juramentación del doctor Murcia estaba presente, brindándole un espaldarazo, el diputado del Partido Libre, Bartolo Fuentes, quien cinco meses después se convirtió en su principal verdugo y enemigo político.

Lejos de avanzar, el Hospital El Progreso quedó acéfalo y en mayor crisis

El doctor Murcia comenzó a tambalearse en la cuerda floja en agosto de 2022, cuando el entonces jefe de personal Cristian Meléndez —cercano al diputado Bartolo Fuentes— se enfrascó en una pelea con su compañero de trabajo Marvin Macedo, administrador del hospital. La peor parte se la llevó el jefe de personal Cristian Meléndez, quien terminó con una parte del rostro ensangrentada.

Bartolo Fuentes se solidarizó en su cuenta de Facebook con Cristian Meléndez y sostuvo que la razón de la pelea tenía que ver con que el jefe administrativo, Marvin Macedo, estaba molesto porque no se efectuaba su nombramiento. Esos fueron los primeros síntomas visibles de una confrontación provocada por el pulso de poder entre los colectivos del Partido Libre y las autoridades del hospital progreseño.

Un mes después de la pelea entre el jefe de personal y el jefe administrativo, a inicios del mes de septiembre, el jefe de personal, Cristian Meléndez, compartió en sus redes sociales un afiche en donde el Movimiento de Campesinos y Campesinas sin Tierra estaba preparando «la Gran Batalla» en el Hospital de El Progreso, la cual iniciaría el lunes 5 de septiembre de 2022. La razón de aquel plantón fue explicada en letras mayúsculas en un afiche digital: «FUERA MURCIA, FUERA MACEDO, FUERA NELSON LEIVA, FUERA JAVIER HALL Y FUERA TODOS LOS CACHURECHOS».

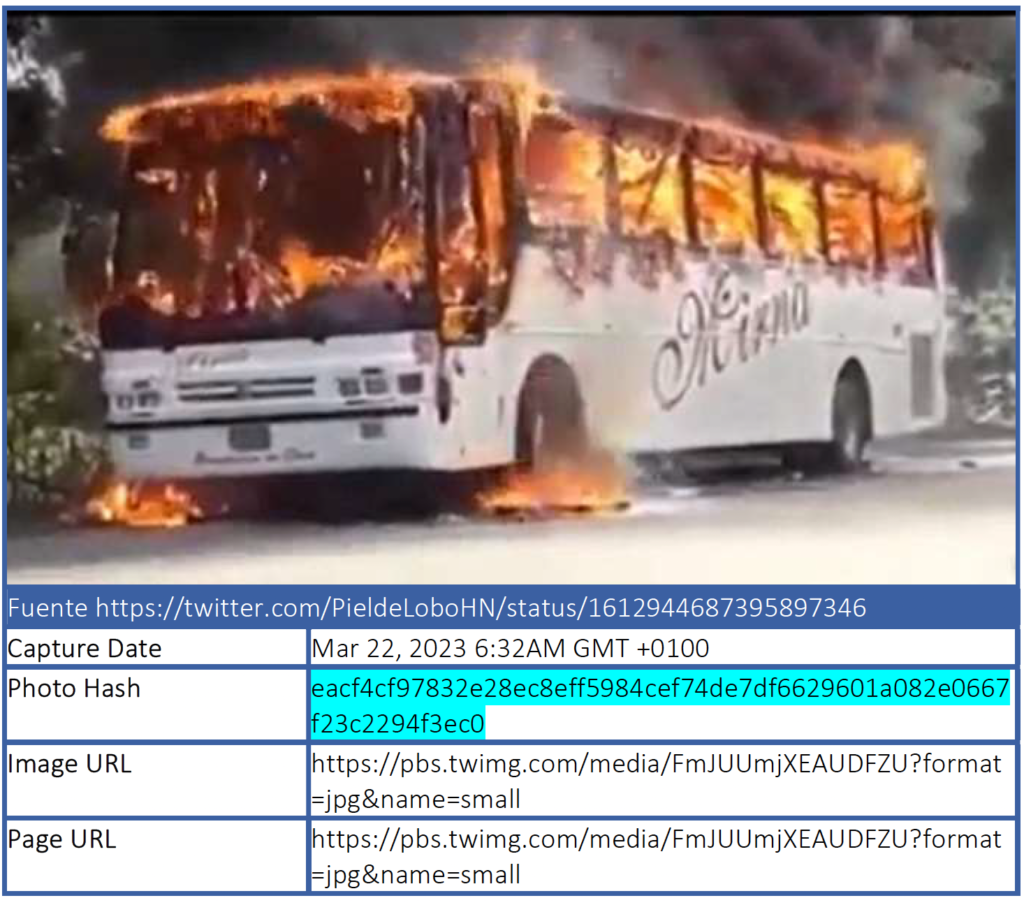

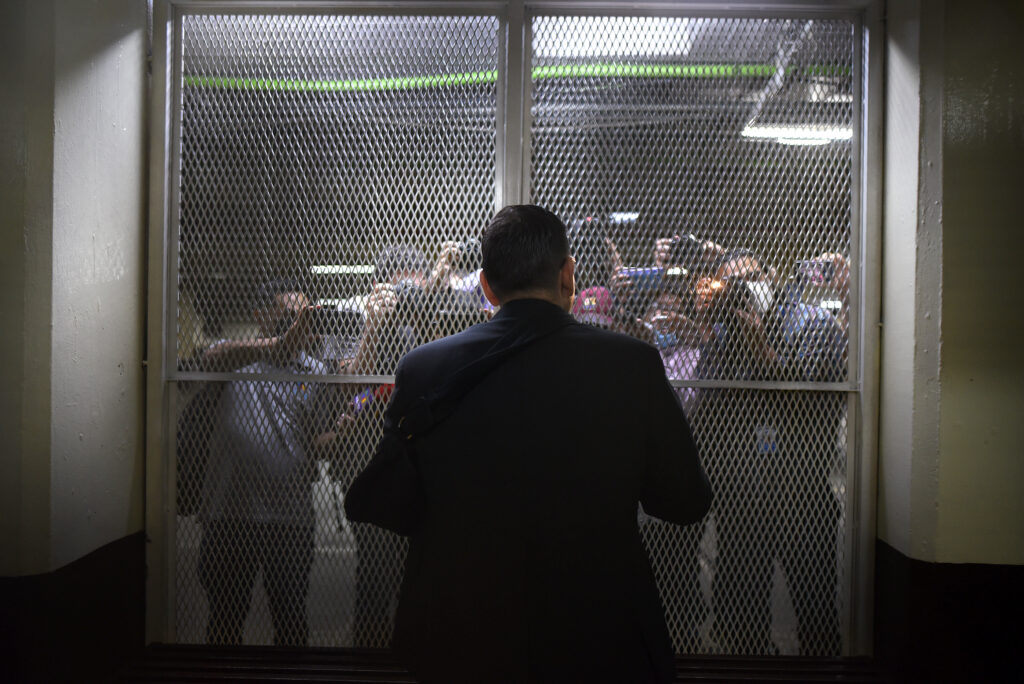

Como las protestas en el hospital progreseño no dieron resultado inmediato, los miembros del «Movimiento de Campesinos sin Tierra de Yoro» decidieron viajar en buses y recorrer más de 240 kilómetros hasta llegar a Tegucigalpa, en donde permanecieron varios días —desde el 28 de febrero de 2023— en los bajos del Congreso Nacional y luego, el 1 de marzo, se trasladaron en una marcha directamente hacia la sede de la Secretaría de Salud (SESAL).

Para entonces, ya nadie, ni en El Progreso ni en la capital Tegucigalpa, ignoraba que en el norte de Honduras había una lucha para sacar al director de un hospital a quien acusaban de ser «negligente».

En el Congreso Nacional, los campesinos fueron recibidos amistosamente por diputados de Libertad y Refundación (Libre), entre estos Rasel Tomé —mencionado en la Lista Engel por actos de corrupción— y también fueron saludados por el diputado Bartolo Fuentes.

El 1 de marzo, los campesinos se trasladaron hasta la sede de la Secretaría de Salud para exigir al ministro de esa institución, José Manuel Matheu, la destitución inmediata del director del Hospital de El Progreso, Edgar Murcia.

Pero en la SESAL, los campesinos no tuvieron una respuesta positiva de parte del ministro de Salud. Fue entonces cuando le advirtieron al ministro por medio de altavoces frente a la sede de la SESAL que, si no separaba al director del hospital progreseño, comenzarían a pedir también su destitución como ministro.

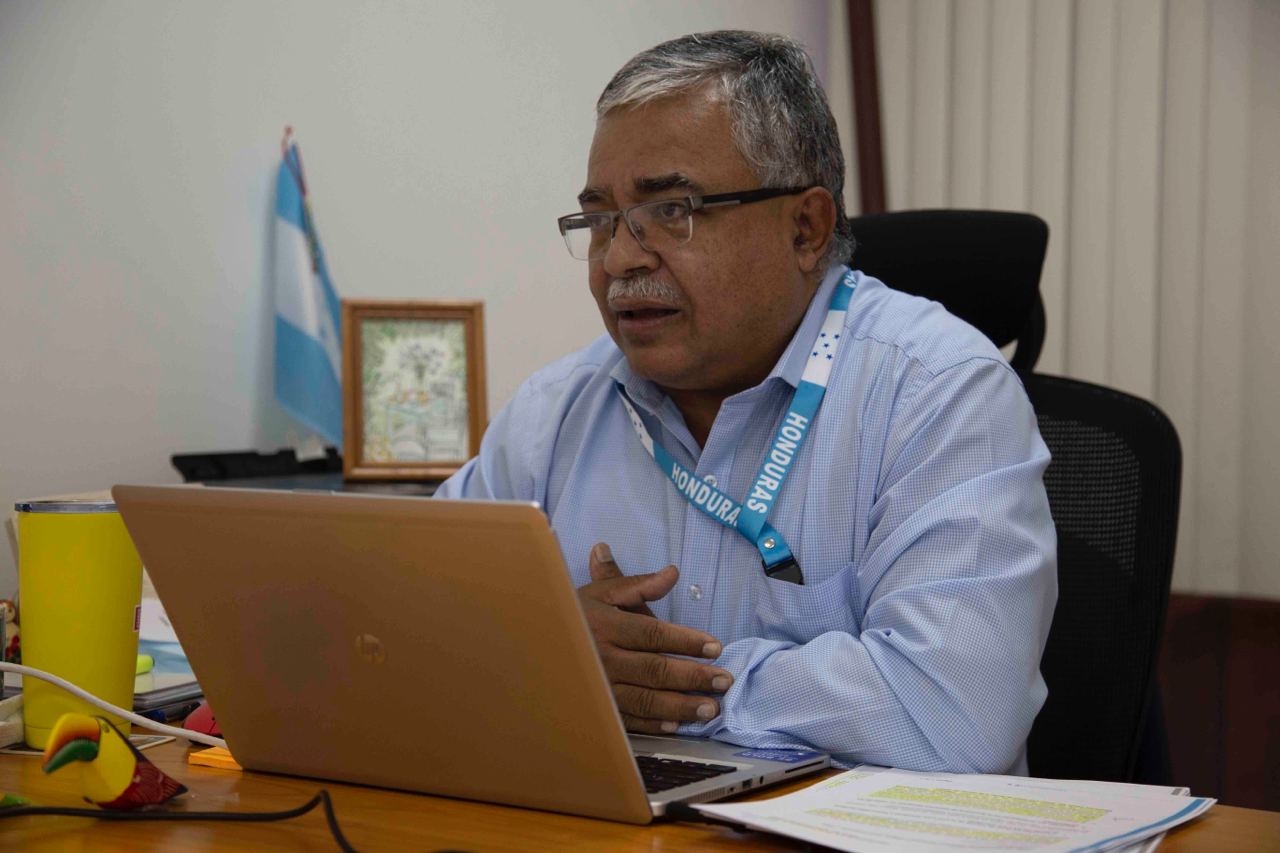

Matheu es actualmente uno de los ministros más odiados por un sector de las bases del Partido Libre. Actualmente se ha desmarcado del partido PSH y ha mostrado lealtad —en eventos públicos— al coordinador general del Partido Libre, el expresidente José Manuel Zelaya Rosales.

Matheu fue elegido como diputado por el Partido Salvador de Honduras (PSH) con 95,749 votos para el período 2022-2026. En febrero de 2022 recibió un permiso del Congreso Nacional para asumir la titularidad de la Secretaría de Salud tras ser designado en ese puesto por la presidenta Xiomara Castro. El nombramiento de Matheu obedeció a compromisos de la alianza electoral —ahora rota— entre el Partido Libre y el PSH.

Muchas Gracias hermanos del movimiento de campesinas y campesinos sin tierra del departamento de Yoro, por compartir su cosecha sabroso elotes asados, recibimos sus planteamientos al @Congreso_HND . pic.twitter.com/R65krlUmid

— Rasel Tome (@raseltome) February 28, 2023

El 2 de marzo, un día después de la protesta frente a la SESAL, se conoció la reacción de Matheu ante la petición del sector campesino de Yoro.

El titular de Salud aseguró a medios de comunicación que esa marcha había sido financiada por un diputado de Yoro y, aunque dijo que no revelaría el nombre, aseveró que ese congresista se había encargado de llevar hasta Tegucigalpa «dos camiones con gente solo para exigir que pongamos el director que él quiere. Esta persona debe andar detrás de esa movida y eso no va conmigo. Se lo digo claramente, no voy a cambiar a un director solo porque él presione».

Sin resultados positivos por parte del ministro Matheu, el grupo de campesinos regresó a El Progreso y se tomó la carretera que conduce hacia Tela. Durante casi ocho horas, las largas filas comenzaron a incomodar a propios y a extraños. Al doctor Matheu, a cientos de kilómetros de la nueva protesta, no le incomodaban las enormes filas, pero sí a algunos ciudadanos y sectores empresariales, algunos de los cuales hicieron pública su molestia. Se conoció que la razón de la toma de la carretera hacia Tela seguía siendo la misma: expulsar al doctor Edgar Murcia.

Posteriormente, y ante las quejas de la ciudadanía progreseña por la obstaculización del único paso por tierra hacia el Caribe de Honduras, el grupo campesino tomó indefinidamente el edificio administrativo del hospital de El Progreso. Con dicha toma, no se podían hacer licitaciones ni para alimentos ni mucho menos para hacer compras de medicamentos.

Después de 33 días de permanecer tomado el edificio administrativo, y con el hospital sin alimentos y sin medicamentos, pasó lo que nadie quiso evitar.

Los campesinos se fueron a golpes con el personal sanitario. Palos, machetes, piedras, patadas, puñetazos. Dos enfermeras heridas, una en la cabeza y la otra con varios dedos fracturados. Ese fue el saldo de los heridos de un bando. Del otro, un campesino de la tercera edad resultó golpeado. Eran escenas dignas de vergüenza.

Xiomara Umanzor, presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares (Sitramedhys), seccional número 10 en El Progreso, Yoro, dijo a Contracorriente que «varios compañeros de los que fueron agredidos tuvieron que ser atendidos en el área de emergencia. Los campesinos, aún debajo de los colchones en los que dormían tenían machetes; nosotros nos sentimos bastante preocupados por ver cómo ellos trataban de venir contra nosotros como si fuéramos su peor enemigo».

Umanzor agregó que durante los 33 días que el hospital estuvo tomado, los campesinos «usaban palos y permanecían con armas blancas. Los pacientes y nosotros como empleados teníamos temor de ser agredidos. No sé por qué a ellos les pusieron campesinos sin tierra, nosotros conocemos muy bien el trabajo que hacían ellos, sabíamos que algunos decían ser campesinos, pero en realidad son taxistas».

«De repente tuvieron un intercambio de palabras con una compañera, ellos agredieron y dañaron, entonces uno de ellos se abalanzó a una compañera y luego se vino el problema. Le rajaron la cabeza a la compañera Irma Chávez, que es enfermera auxiliar. A nuestra compañera Magda le fracturaron los dedos. A raíz de estos golpes fueron llevadas a emergencia», expuso Umanzor.

Gladys Solís, jefa de las licenciadas de enfermería en El Progreso, dijo a Contracorriente que la situación se había salido de control, pero que con el despido de las tres personas se consiguió «la paz», ya que «no se podía ni caminar en los pasillos; no sabemos, desconozco las razones políticas que ellos tengan, pero hubo agresiones a una enfermera auxiliar y a otros compañeros».

Solís afirmó que tras la pelea entre el jefe de personal y el jefe administrativo, algo que «nunca antes se había visto, no se tomaron los correctivos a tiempo y tal vez por eso se llegó a esa situación».

«El doctor Murcia hizo una buena gestión, recuerde que fue poco tiempo el que estuvo; un señor muy honesto, entonces no creemos que hizo una mala gestión. Este era un asunto político que lo resolvieron políticamente», expuso Solís.

#Noticia Tres enfermeras resultaron heridas, luego de enfrentamientos en el hospital de El Progreso, entre personal de salud y supuestos Campesinos que se tomaron las instalaciones. Exigen la salida del director.#HondurasAlDía pic.twitter.com/yWpiKRGGYb

— Honduras Al Dia (@Hondurasaldiahn) April 17, 2023

Diputado Bartolo Fuentes implicado en la crisis

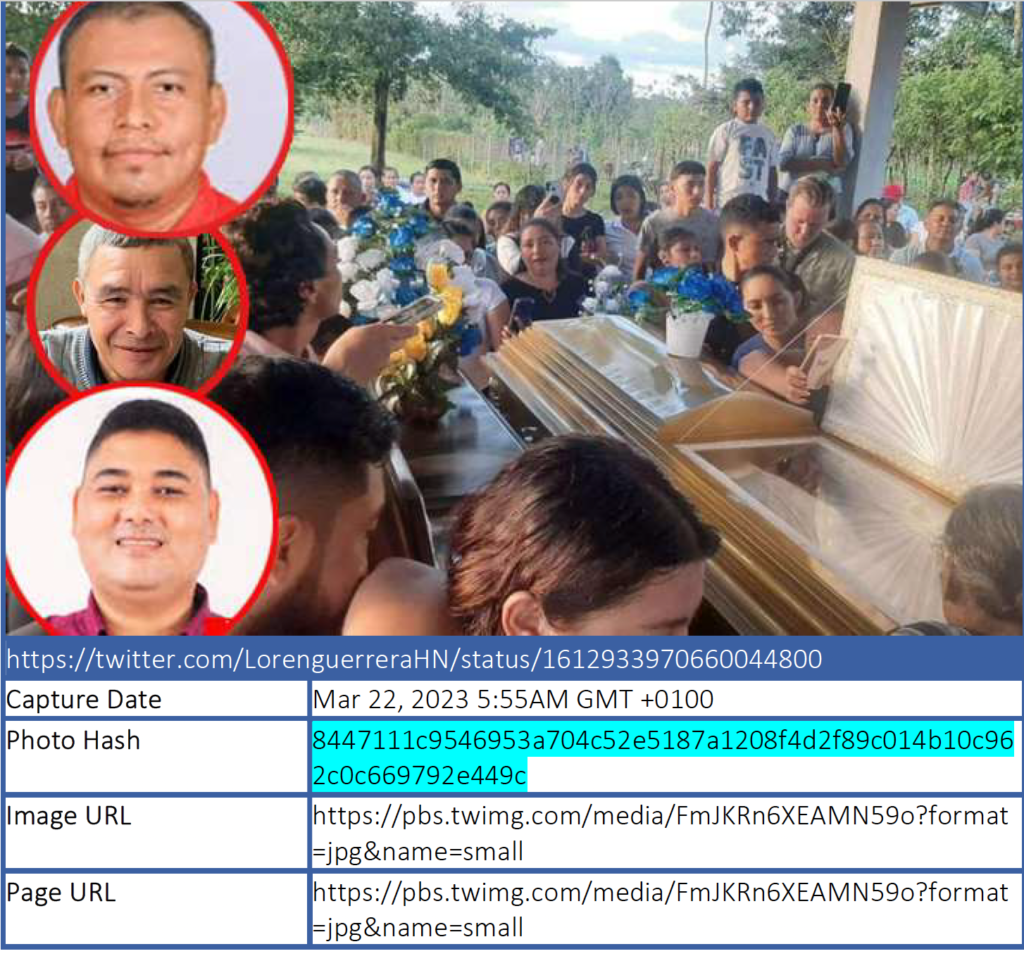

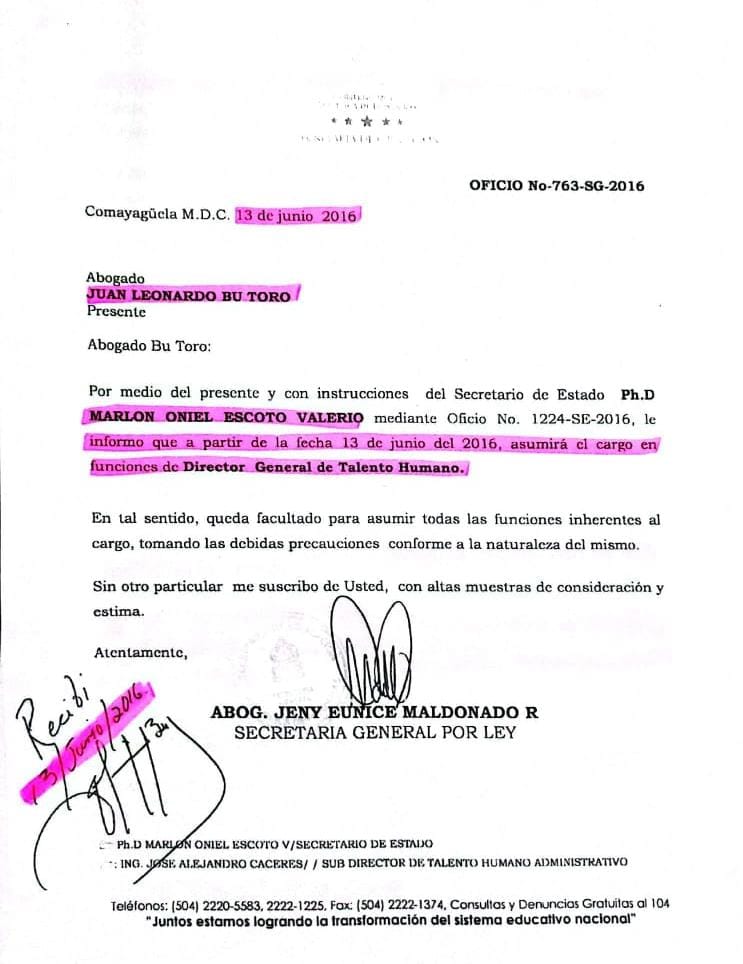

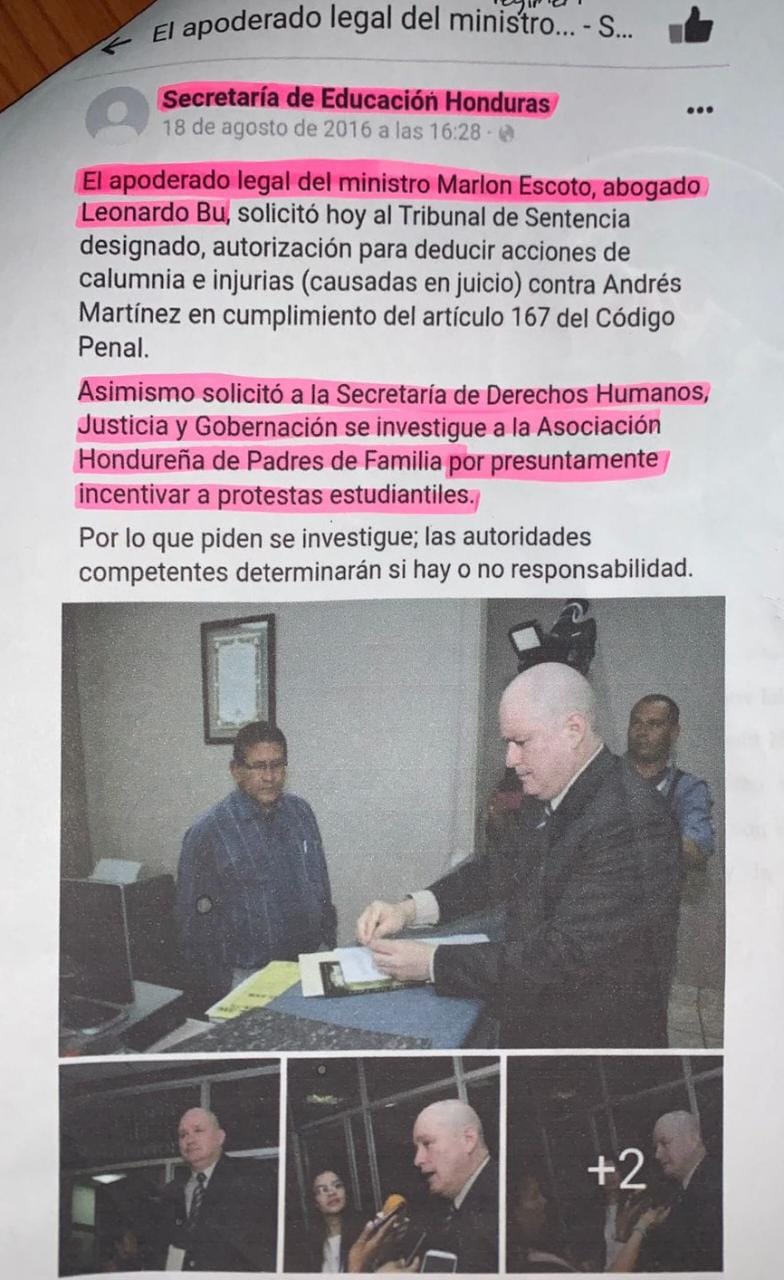

El conflicto terminó arrastrando al doctor Murcia, a Cristian Meléndez y a Marvin Macedo. El pasado martes 18 de abril, una comisión de la secretaría de Salud, encabezada por la viceministra Nerza Paz, el abogado Allan Pineda y el subgerente de Personal de Salud, Nelson Menocal, decidió despedirlos sin lugar a objeciones.

Después de los despidos, las miradas se dirigieron directamente hacia el diputado Bartolo Fuentes, quien comenzó a ser responsabilizado incluso por algunos de sus correligionarios. El diputado del Partido Libre, Nelson Leiva, culpó públicamente a Bartolo Fuentes de haber generado esa crisis.

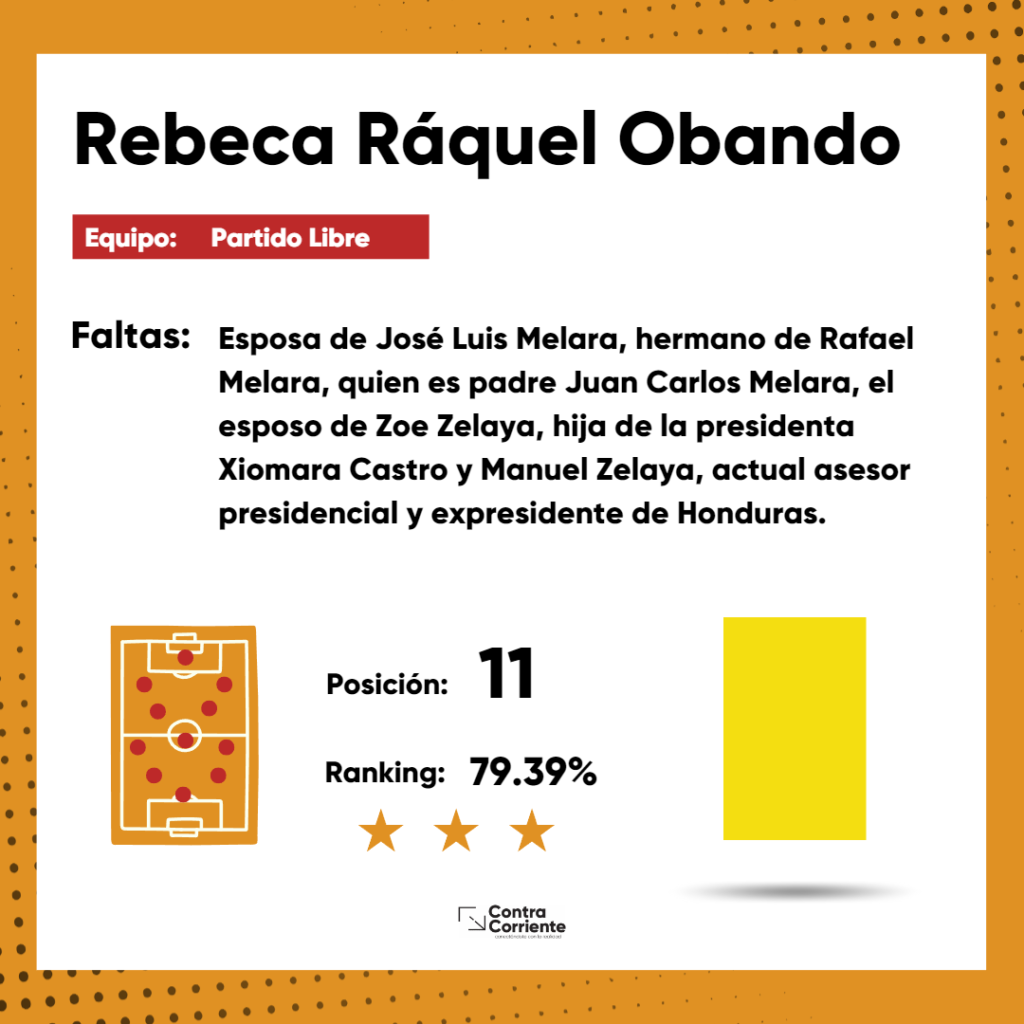

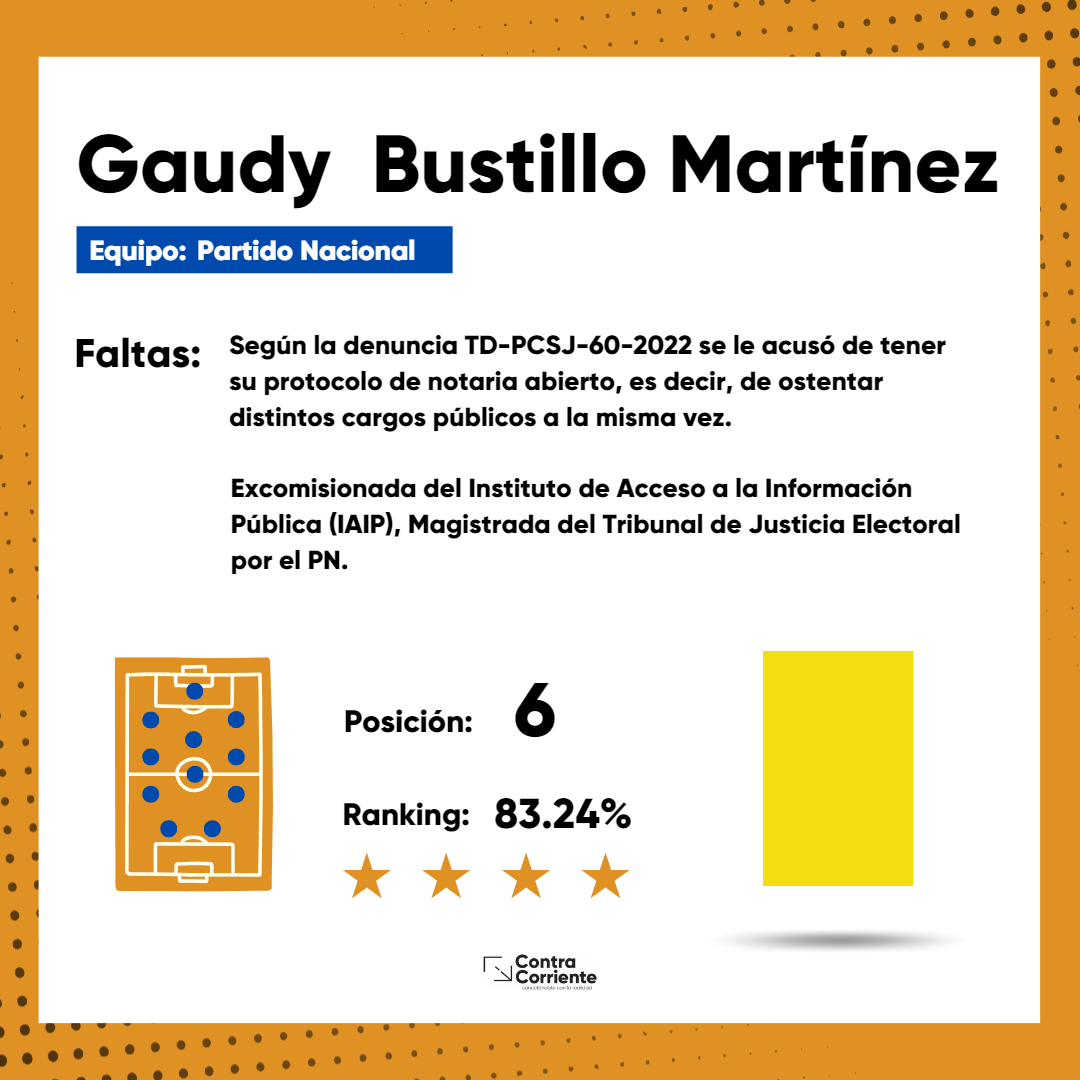

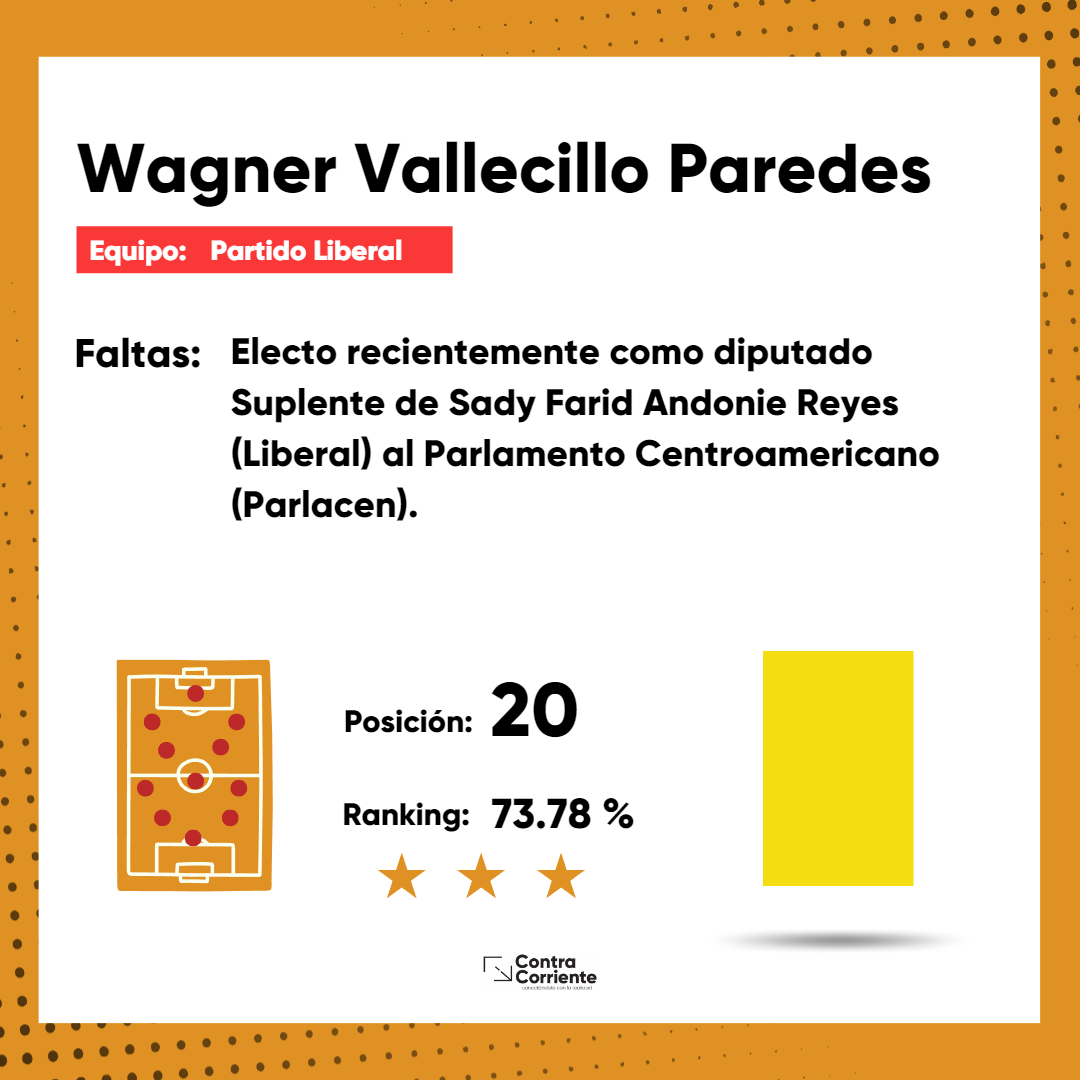

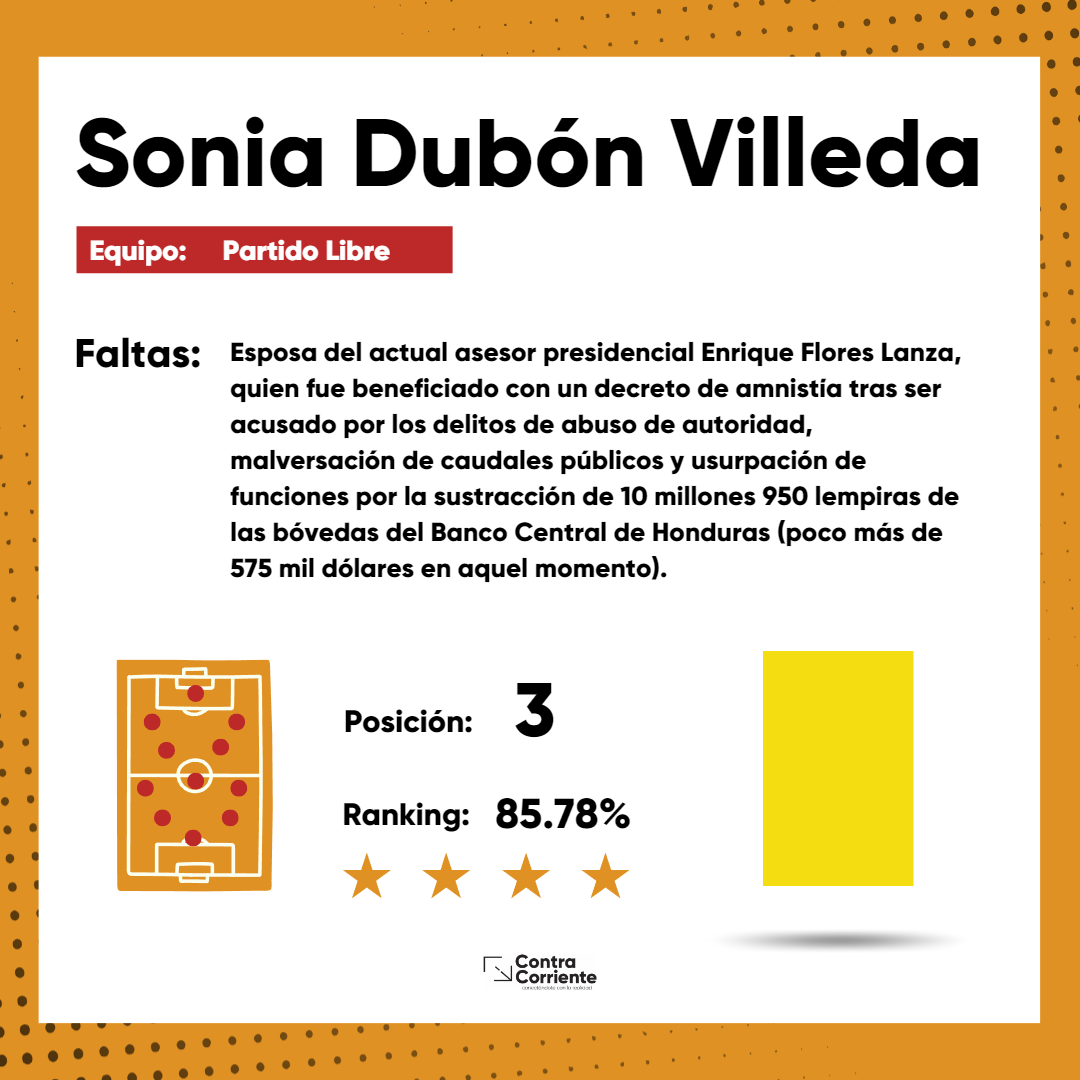

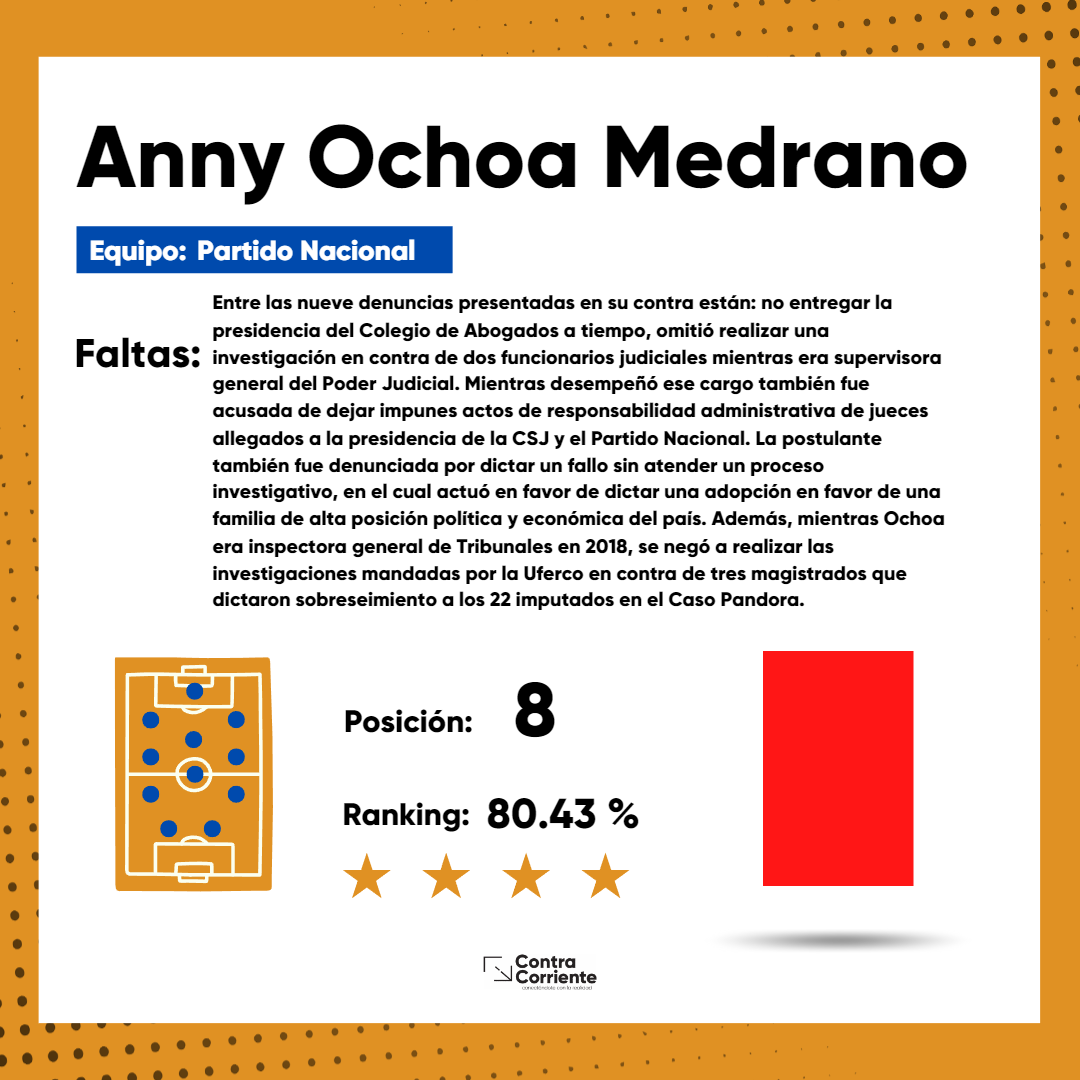

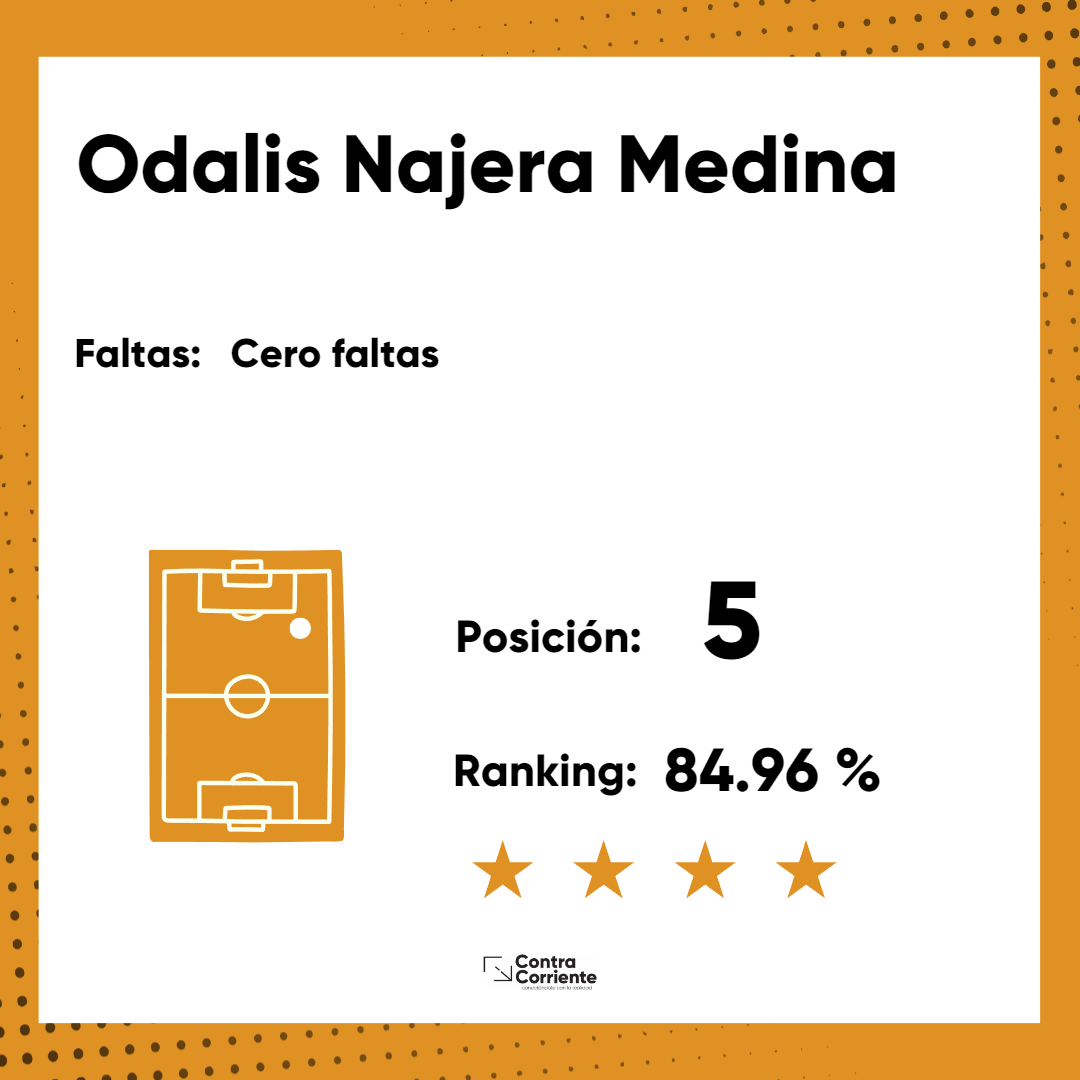

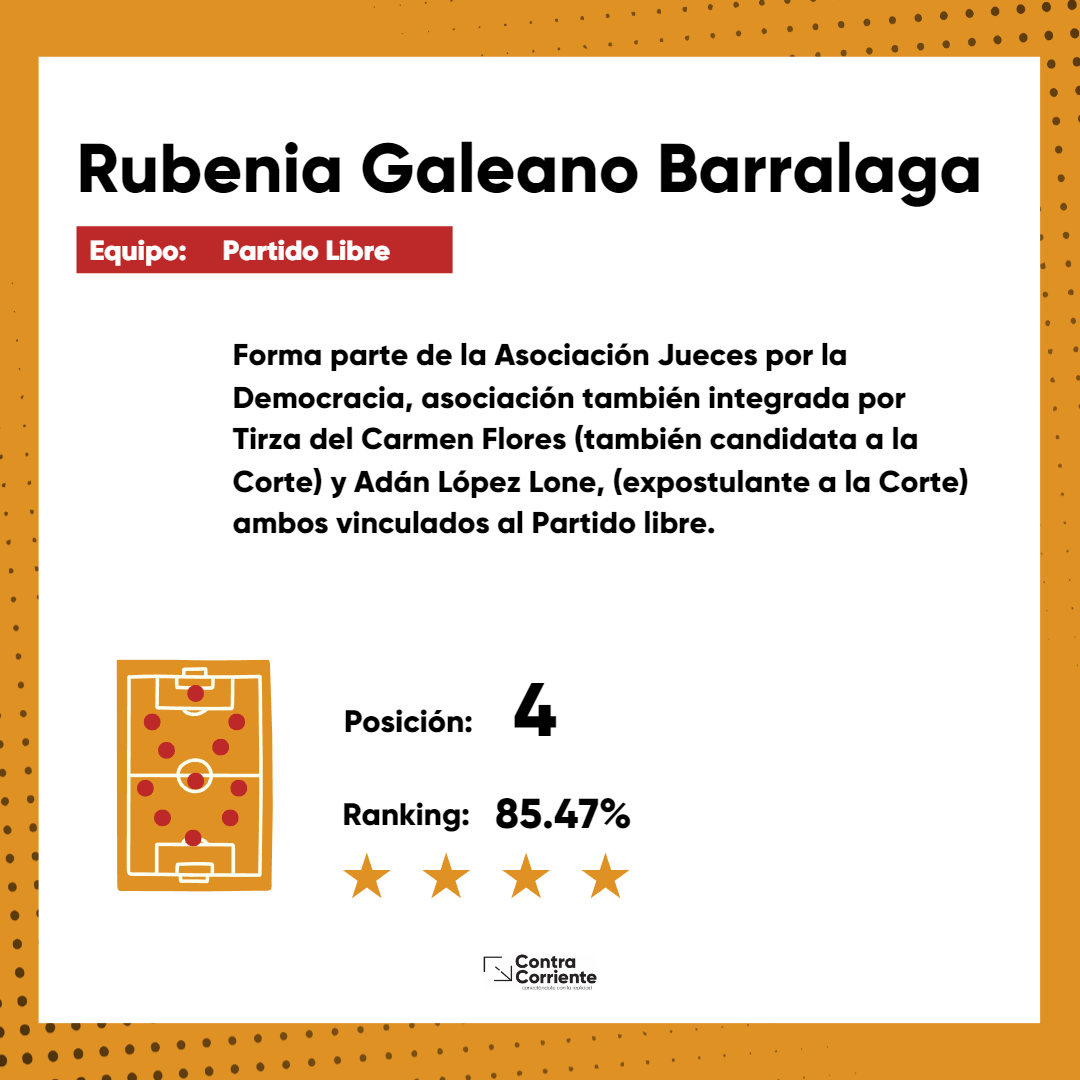

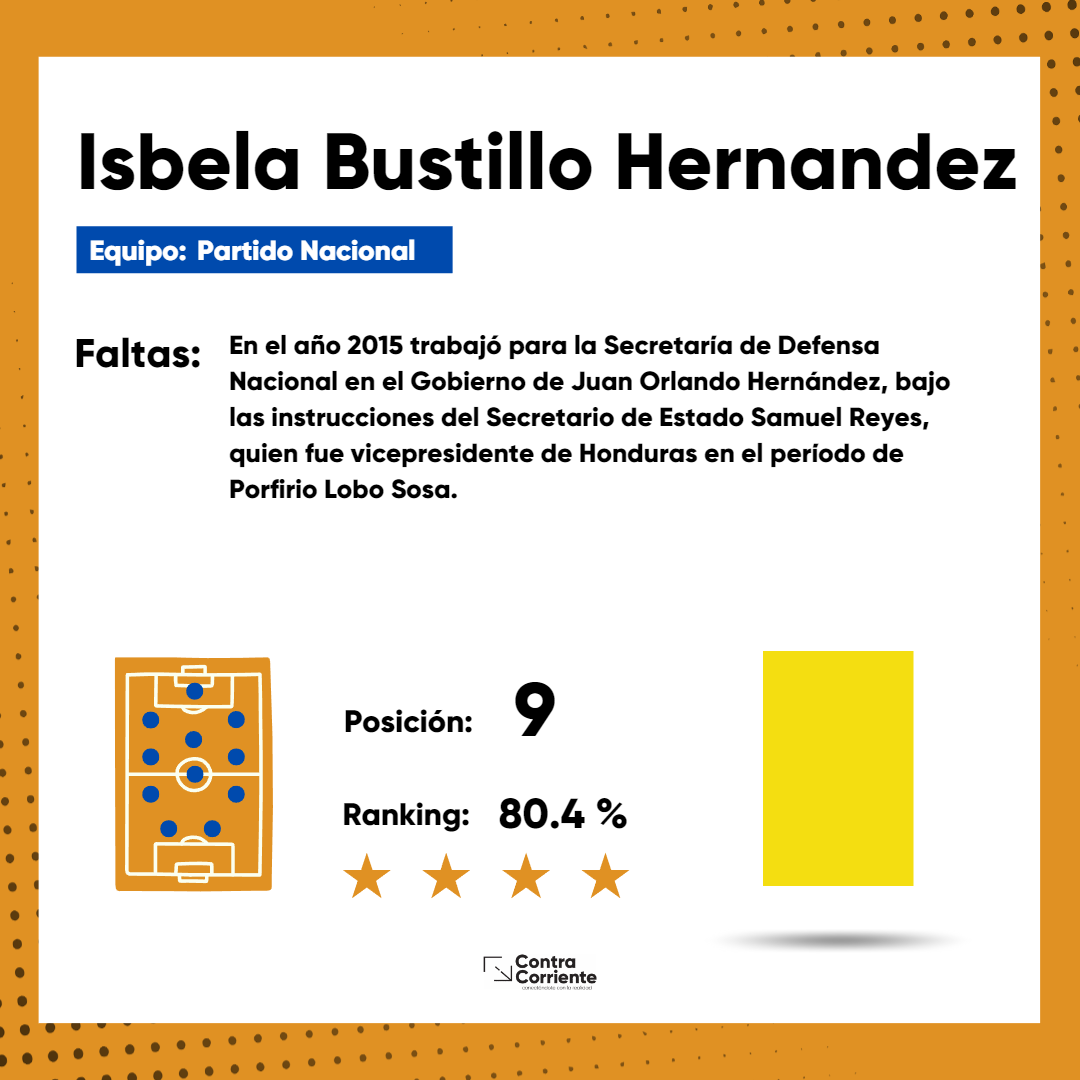

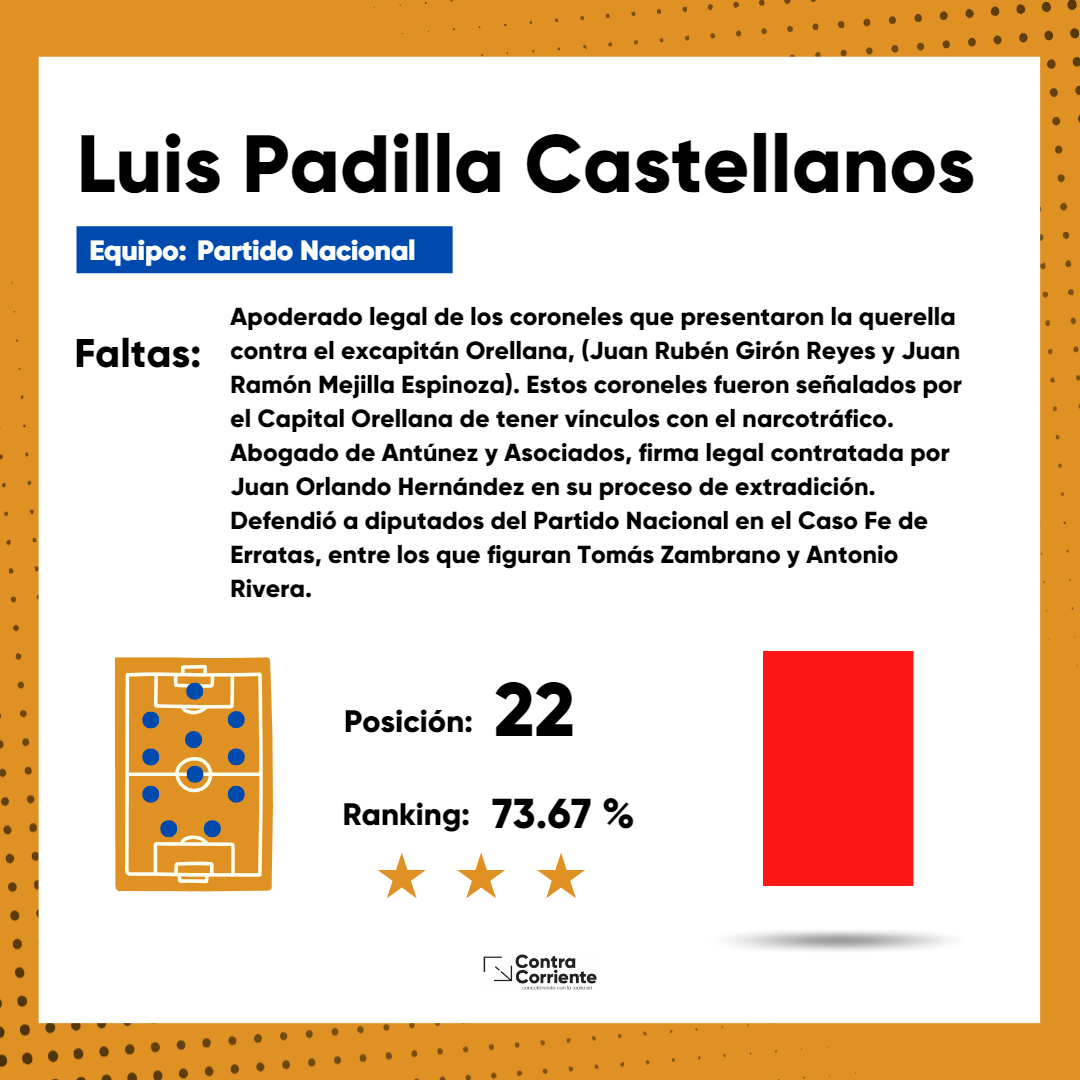

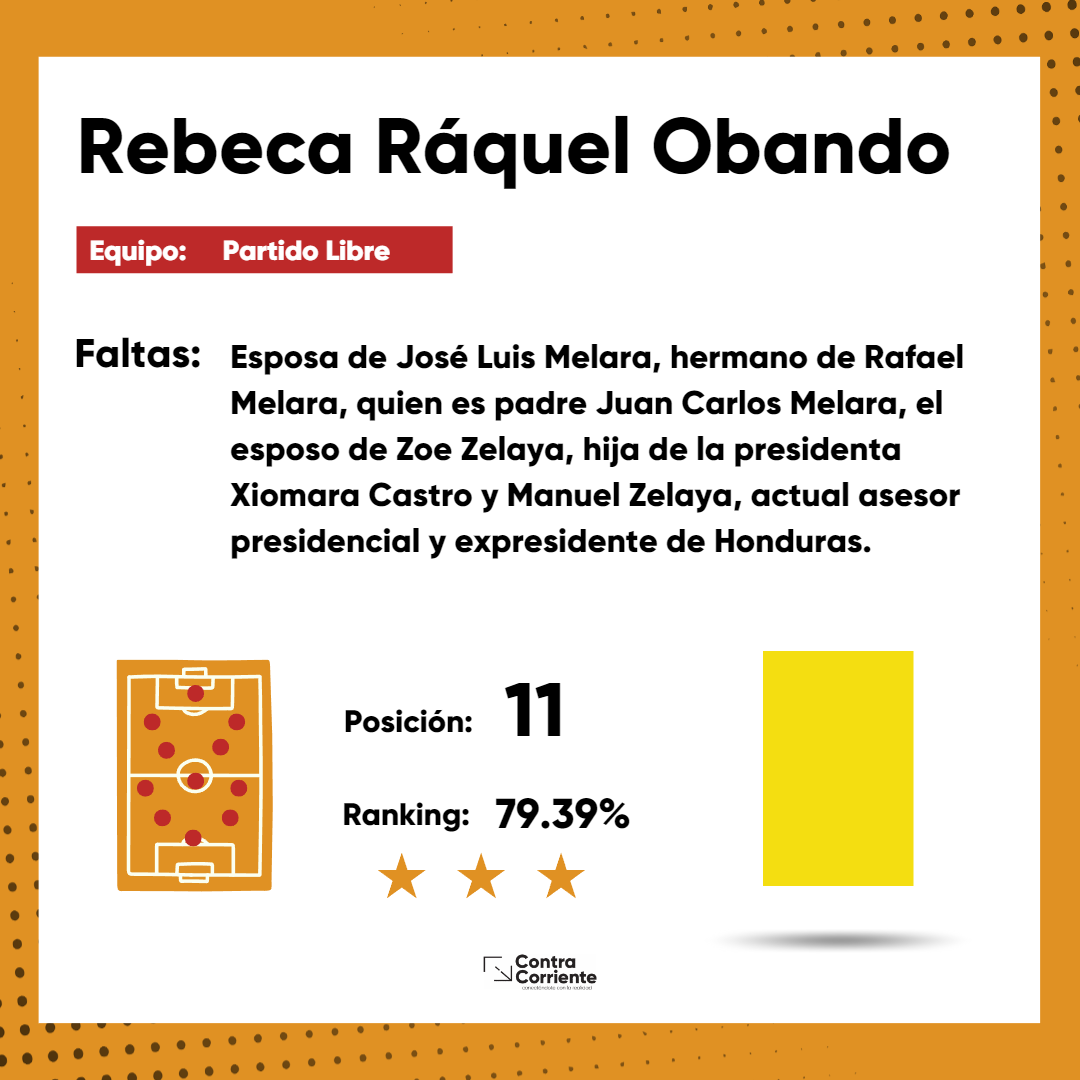

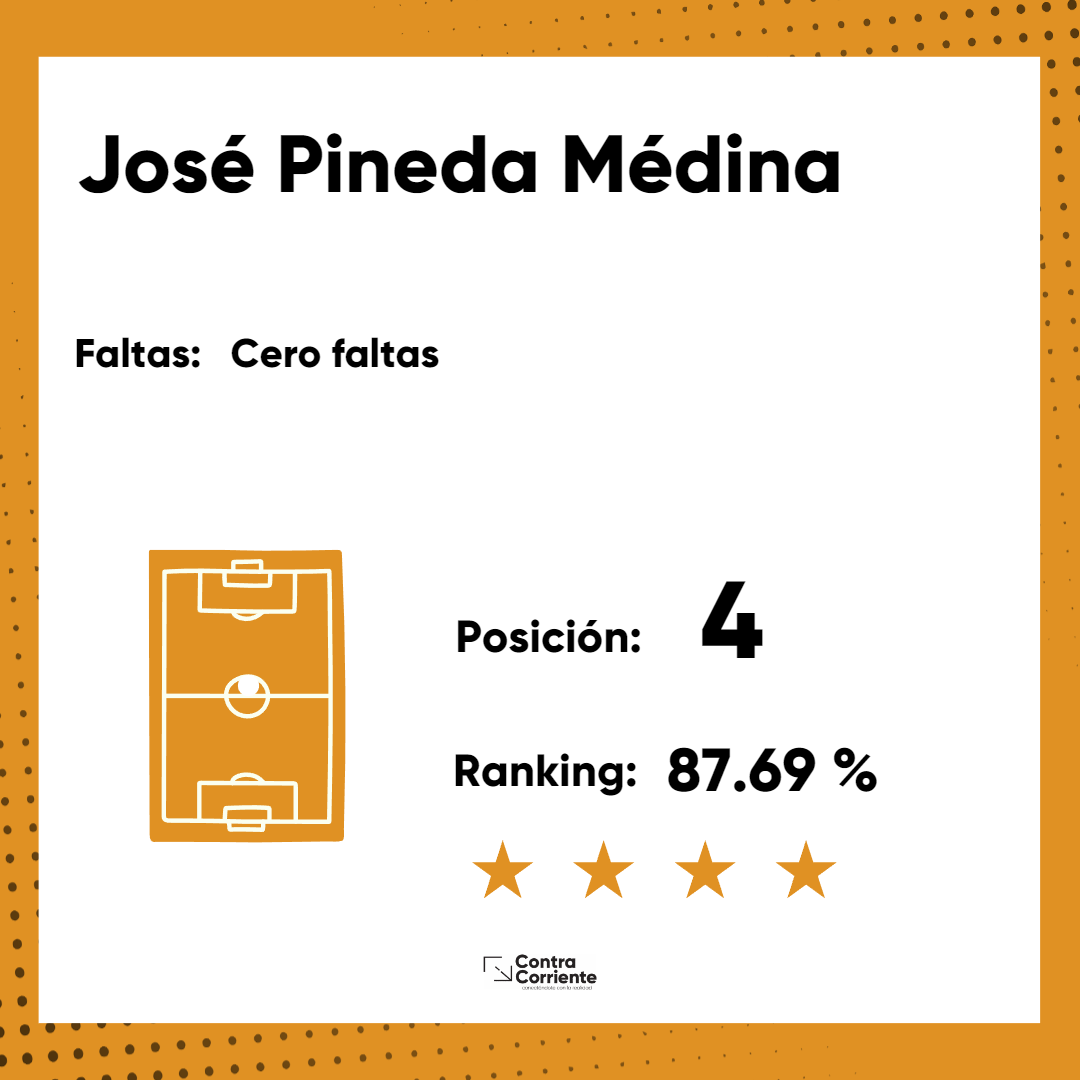

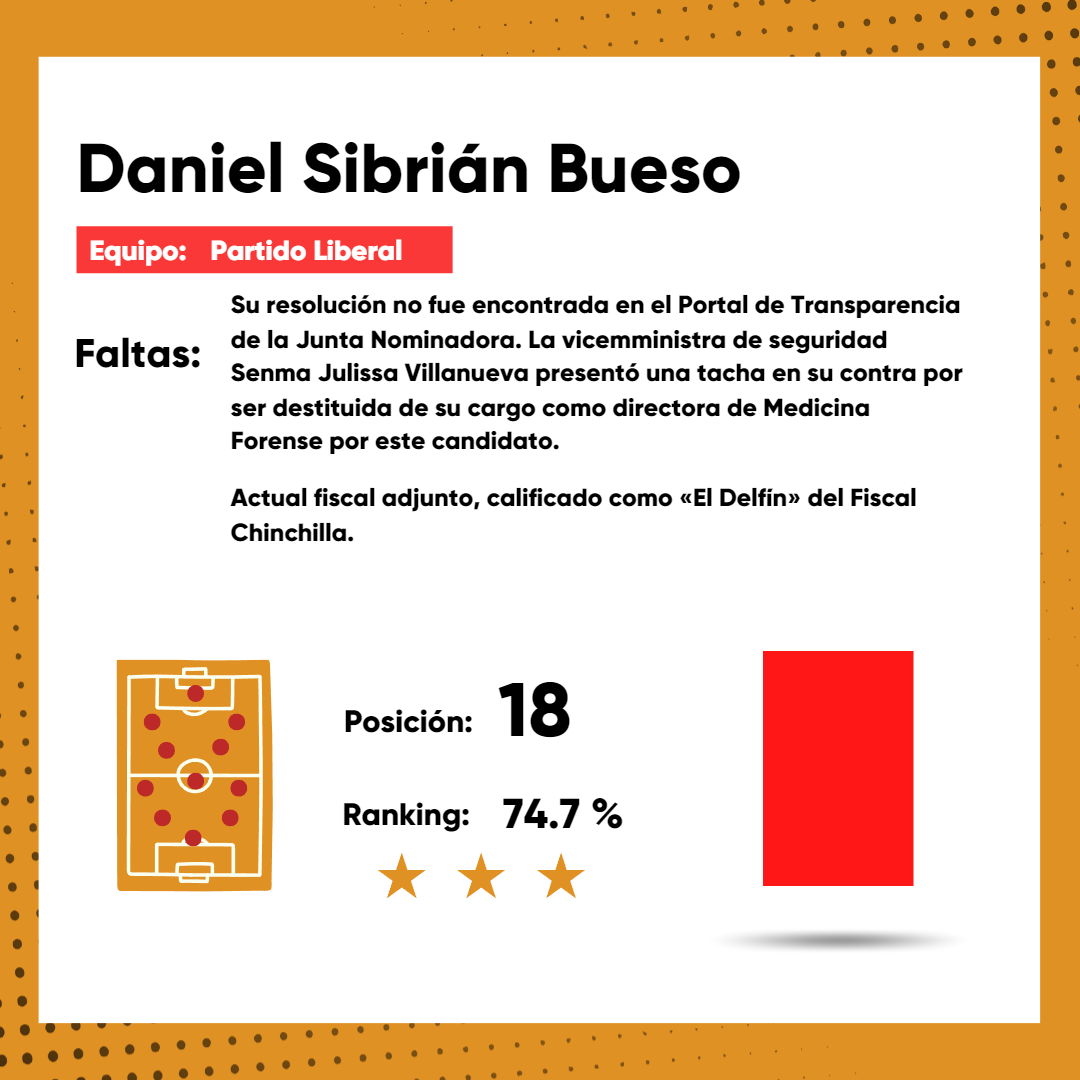

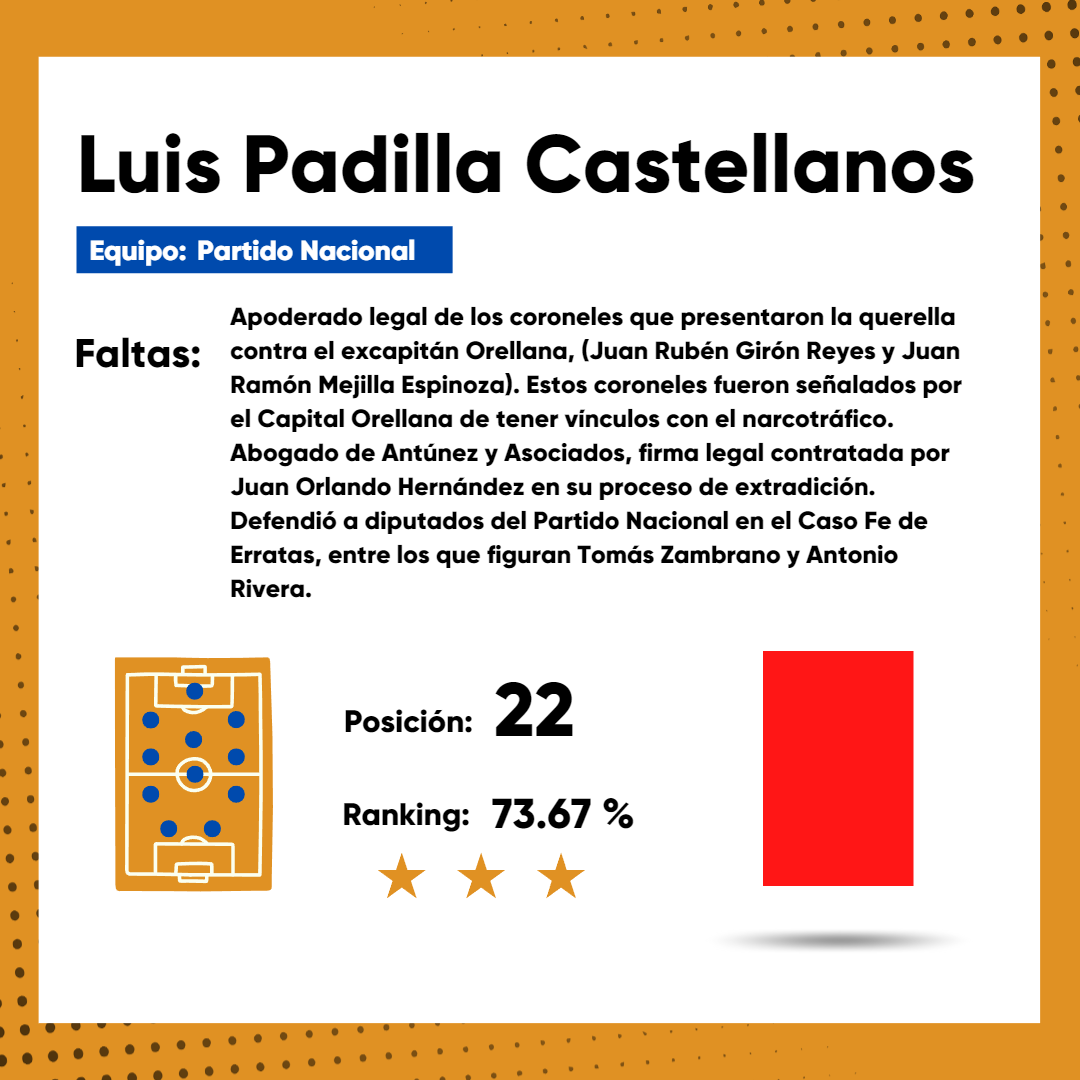

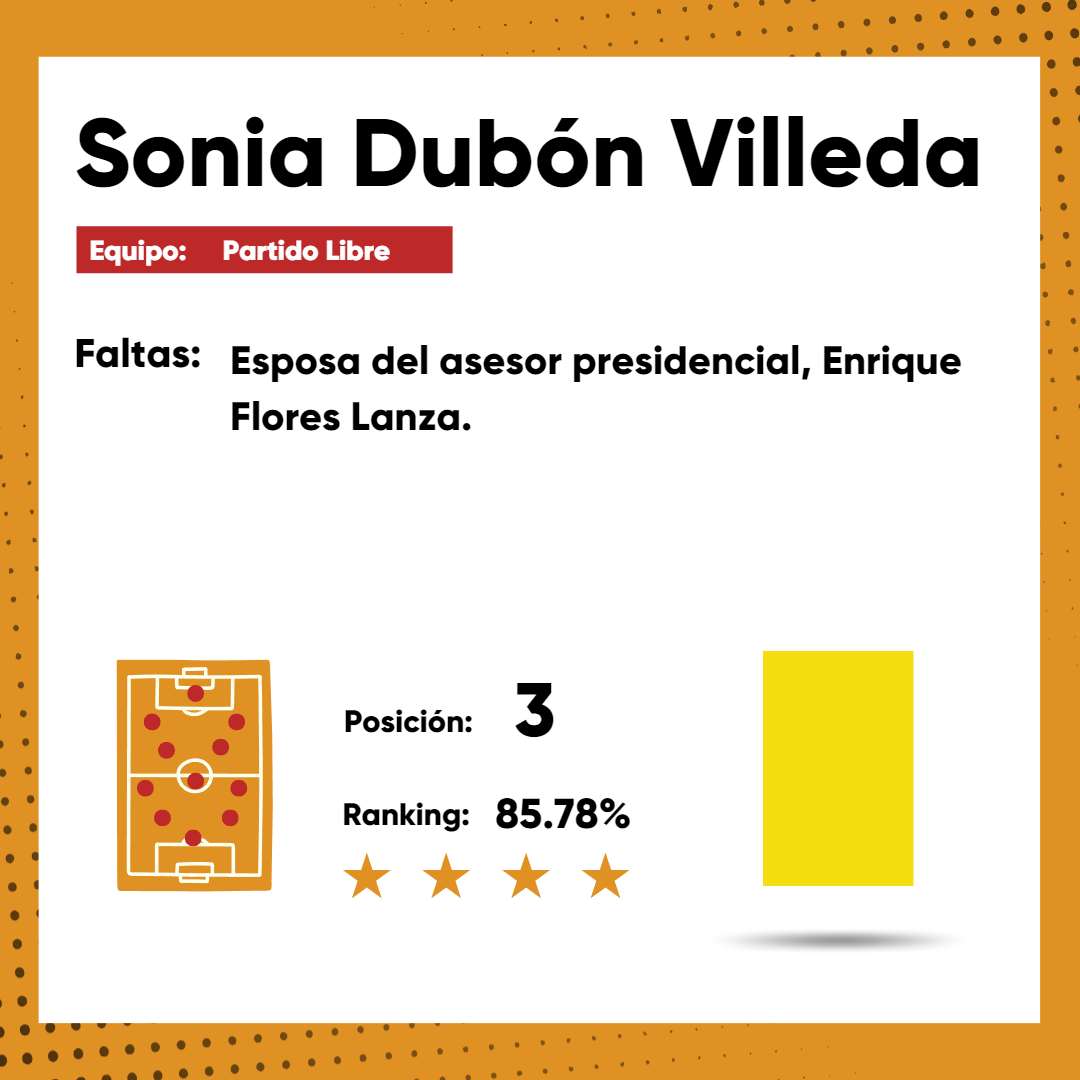

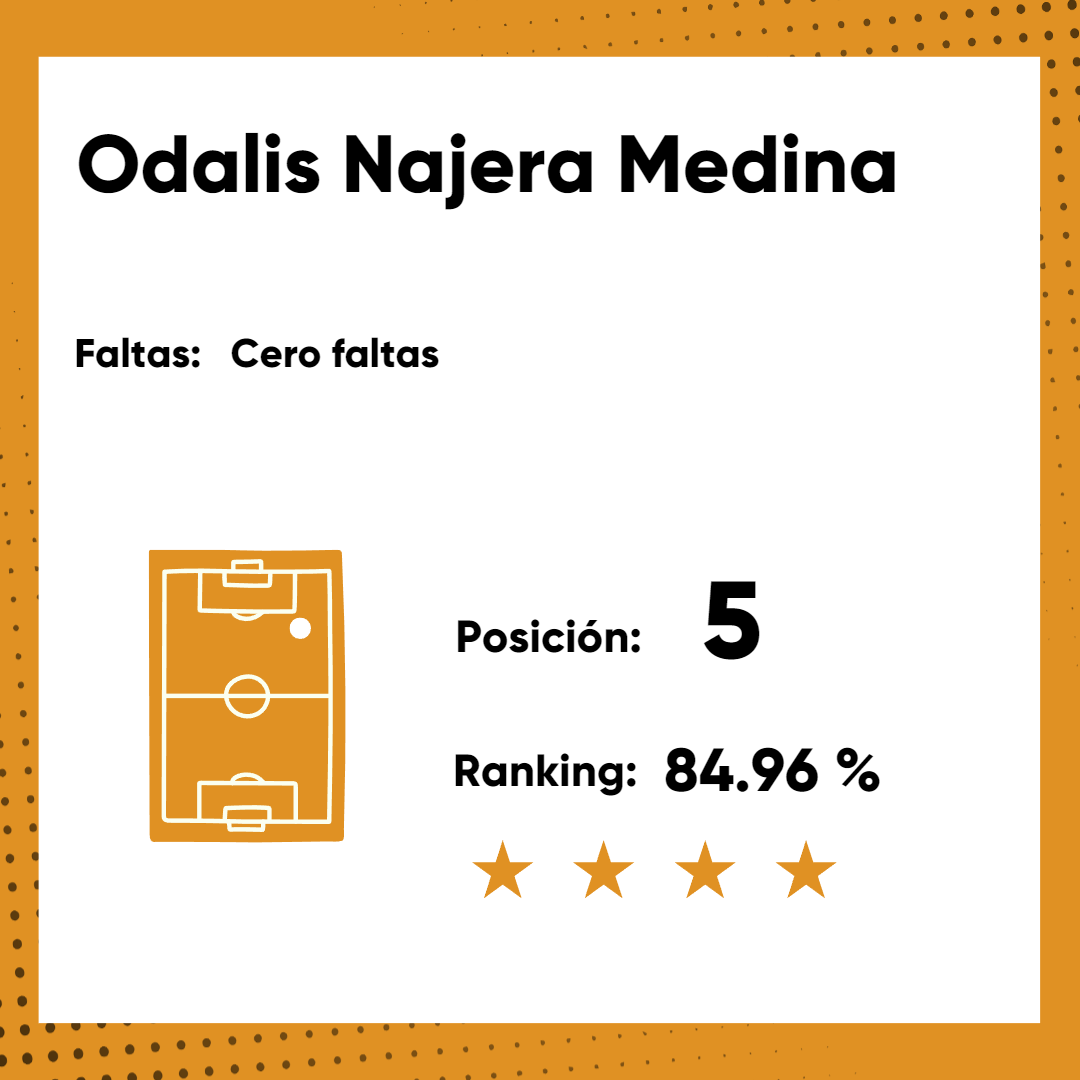

Bartolo Fuentes es un diputado y político del Partido Libre en el departamento de Yoro que, desde el triunfo de Xiomara Castro, ha sido visto en el hospital progreseño primero en la juramentación de apoyo a Murcia y meses más tarde en una protesta dentro del hospital.

Para ver su perfil completo ingresa a A quién elijo

La sobrina de Bartolo Fuentes, Neidi Fuentes, fue nombrada en mayo de 2022 como la directora municipal de Salud en El Progreso. El padre de Neidi Fuentes —primo hermano de Bartolo— es Luis Fuentes, quien fue uno de los campesinos que lideró la protesta de 33 días que terminó con el despido de Murcia como director del hospital.

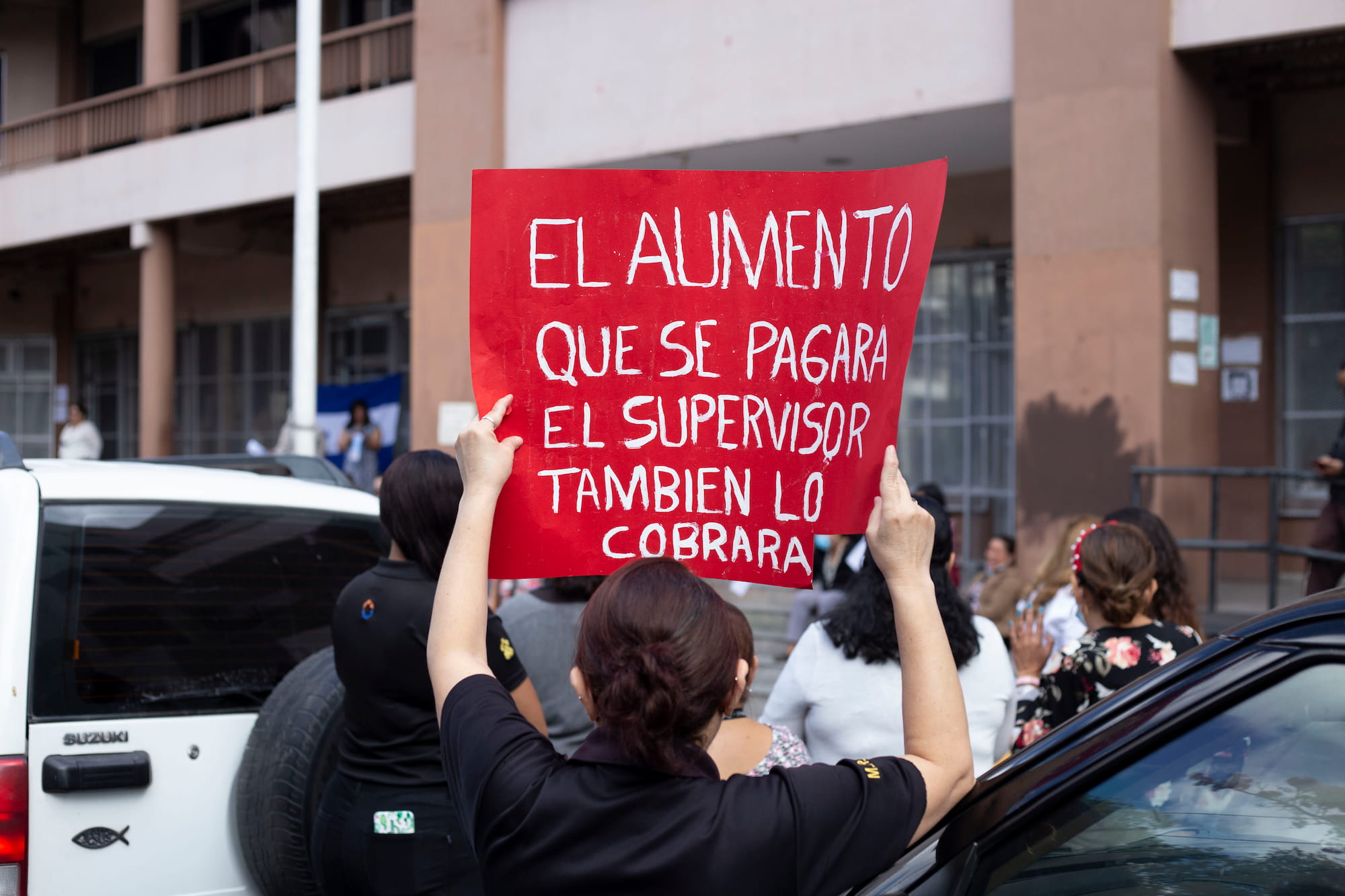

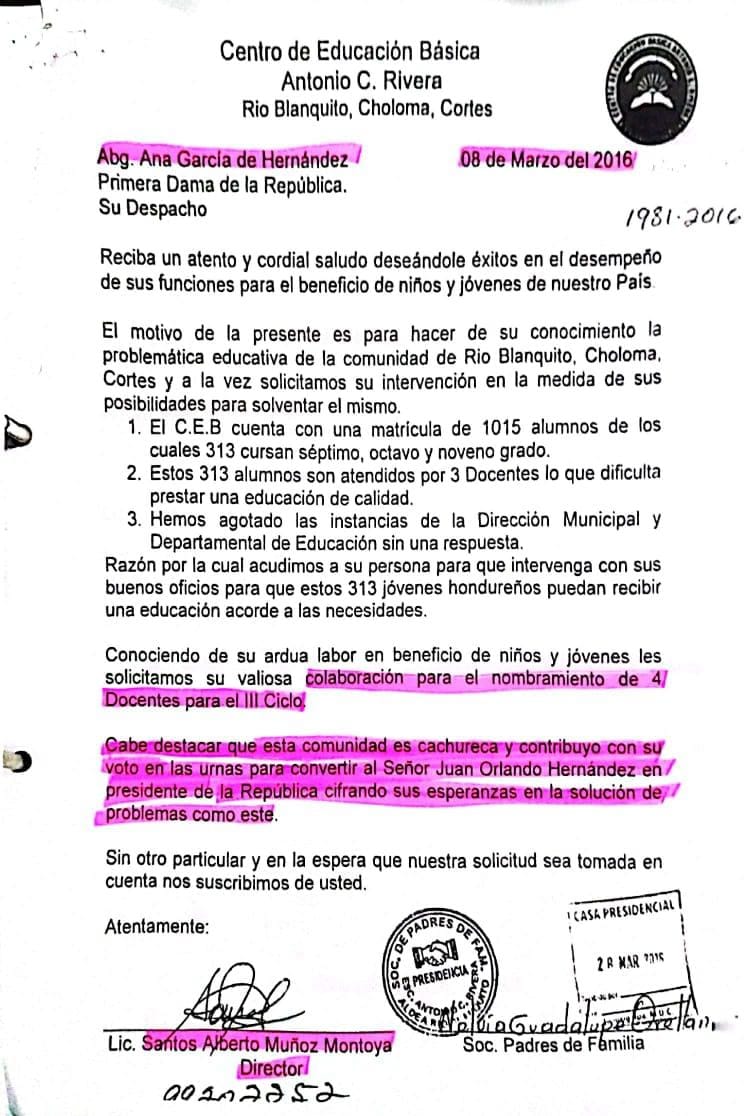

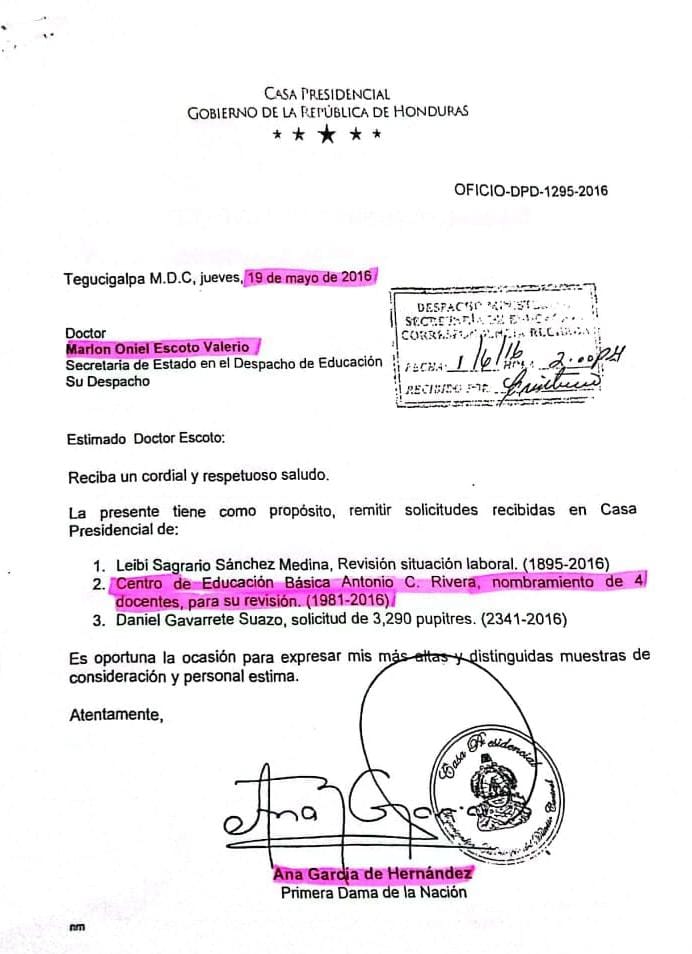

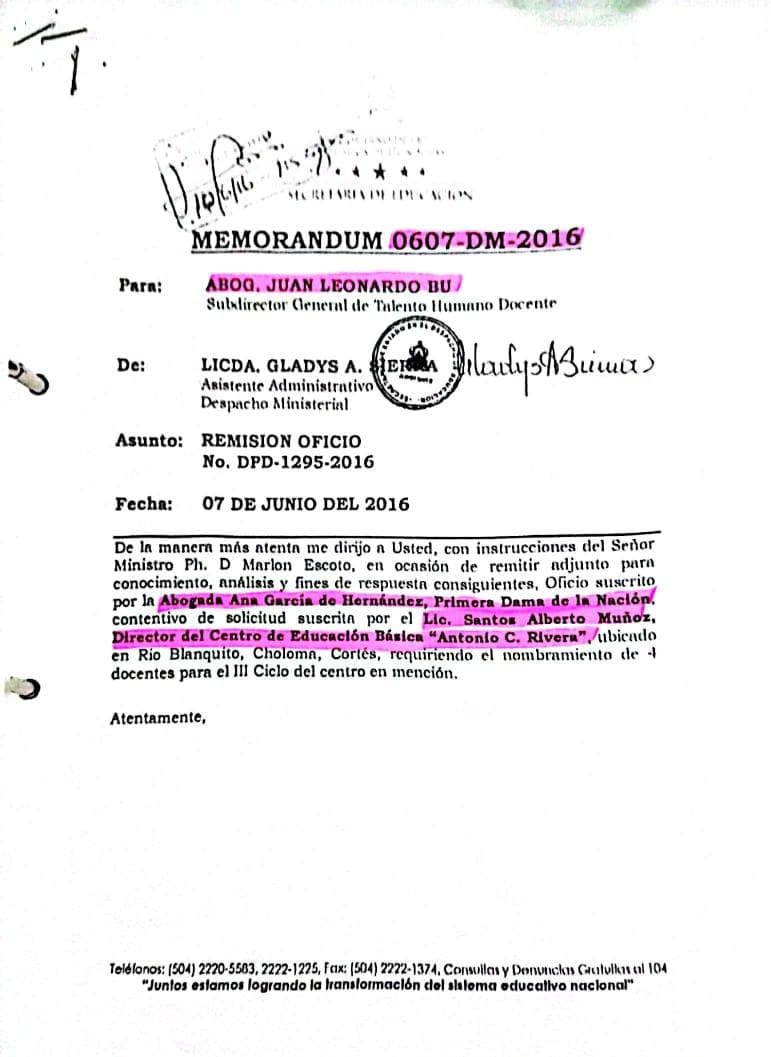

Durante la campaña política del Partido Libre, gran parte de sus bases creyeron firmemente en las palabras de sus líderes militantes. Numerosas veces se les dijo que en caso de ganar conseguirían un puesto de trabajo en alguna institución pública. Al Gobierno de Libre, miles de militantes le están pidiendo un puesto de trabajo y, para eso, solicitan que despidan a los cachurecos y a los «mapaches», términos que describen,a criterio de ellos, a los militantes del Partido Nacional o a quienes no se identificaron anteriormente con el Partido Libre pero que sí lo hacen ahora con el objetivo de aferrarse a sus cargos.

Bartolo Fuentes, en un video en el que fue cuestionado por una periodista, dijo que era «absurdo» pretender darle trabajo a todas las personas de las bases del Partido Libre ya que «son 40 mil personas» las que ayudaron a conseguir el triunfo electoral.

#HechosDigital 📰 | "¡Es absurdo!", contesta el diputado de Libre, Bartolo Fuentes, ante la pregunta de por qué no se ha empleado a la base de esa institución política.#FIA #MásCercaDeTi #Honduras #TVAztecaHonduras #MásNoticias #Sucesos pic.twitter.com/tQC8iyuocq

— TV Azteca Honduras (@aztecahonduras) April 12, 2023

El doctor Javier Hall, una semana antes de la destitución del doctor Edgar Murcia, dijo al canal local Teleprogreso, que Bartolo Fuentes se equivocó de camino, al tiempo que denunció que el diputado Bartolo mantiene silencio sobre cómo su sobrina se convirtió en directora municipal de salud. Contracorriente intentó conversar con el doctor Javier Hall, quien al principio accedió a responder, pero luego ignoró las preguntas.

El diputado Nelson Leiva le dijo a Contracorriente que Bartolo Fuentes miente al decir que no apoyó a este grupo campesino. «Lo ha apoyado siempre al movimiento, nunca lo ha dejado de apoyar; aunque en sus declaraciones diga que no tiene nada que ver, sí los ha apoyado».

Leiva dijo desconocer la voluntad del grupo campesino de poner a otro director y que llegó a comprender que ellos, los campesinos, «querían cambiar al doctor del hospital, porque no pertenecía al Partido Libre».

El diputado Leiva afirmó que fue Cristian Meléndez quien le pidió a los campesinos que lo apoyaran para exigir la salida del director Murcia y la del administrador del hospital, Marvin Macedo.

Bartolo Fuentes dijo a radios nacionales que dentro de su mismo partido, el Partido Libre, hay gente corrupta. Esa aseveración la dio justo cuando le consultaron sobre las críticas que Nelson Leiva estaba haciendo hacia su persona.

Al respecto, Leiva dijo a nuestro medio que «si vamos a hablar de corrupción, yo tengo archivos de unas entrevistas y si Bartolo sigue con esa actitud vamos a tener que proceder legalmente para que pueda probar lo que ha estado diciendo en medios de comunicación. Aunque cuando le preguntan por mí, él inteligentemente no ha mencionado mi nombre».

«En cuanto al nepotismo del que acusan a Bartolo Fuentes no voy a opinar, porque debe ser la base del partido quien juzgue; si tiene a los hijos trabajando, si tiene a la sobrina, si tiene a la hermana, si tiene a la esposa, que sea la base del partido que juzgue eso», dijo el diputado Nelson Leiva.

Bartolo Fuentes negó a Contracorriente haber apoyado a las protestas en el hospital progreseño y dijo que nunca tuvo nada que ver con los campesinos que tomaron el hospital.

«Yo no tengo interés de poner a nadie en el hospital progreseño, nunca lo he tenido, si hubiésemos querido rechazar al señor este [al doctor Murcia] desde un principio lo hubiésemos hecho […] pero luego di mi opinión cuando me preguntaron por él en la Secretaría de Salud. Yo les dije: cambienlo».

Bartolo Fuentes, a pesar de haber dicho que no tuvo nada que ver con las protestas de campesinos, reconoció haber llegado el año pasado a realizar una protesta dentro del hospital pocos meses después del nombramiento del doctor Murcia. «Se señalaron irregularidades, a los responsables de las irregularidades y él [el doctor Murcia] no quiso responder contra ellos. El señor no quiso hacer nada. Fuimos como 50 personas, que es un video donde salgo yo, es un video del año pasado. Ahí hay una corrupción tremenda, y él (Murcia) comenzó a proteger a los corruptos».

Bartolo Fuentes denunció que existen 33 médicos en el hospital de El Progreso que tienen plaza y contrato, algo que según él es ilegal. «Con lo de las plazas ellos dicen que la ley los ampara, pero la ley lo que dice es que en un lugar donde no hay suficientes médicos se puede tener, aparte de su plaza, también un contrato, pero ese no es el caso de El Progreso, porque aquí hay un montón de médicos que tienen que irse a trabajar a San Pedro Sula».

Al respecto, una fuente anónima del hospital progreseño reveló a Contracorriente que de los 33 médicos que ponen en discusión, menos de 10 son médicos generales y el resto son médicos especialistas que representan recursos vitales para el hospital.

Bartolo Fuentes dijo a Contracorriente que, aparte de las irregularidades de las plazas, hay personal médico que no llega a laborar.

«La otra irregularidad [en el hospital progreseño] es que varios médicos no cumplen con sus turnos, tienen que hacer seis turnos y no los hacen. Los hacen desde la casa, esperando que los llamen si los ocupan. O lo tradicional ahí es el tema de los proveedores. Hay movidas con productos que no eran de la calidad ni de la cantidad por lo que se estaban pagando. Y son los mismos proveedores de años anteriores», cuestionó Bartolo Fuentes.

Al consultarle a Bartolo Fuentes si alguna vez se presentaron denuncias ante el Ministerio Público por estas supuestas irregularidades respondió: «la verdad, no sé».

El diputado Nelson Leiva afirmó que la denuncia de Bartolo Fuentes sobre los 33 médicos no tiene ningún sentido, ya que a su juicio esa es una estrategia para hacer creer que a Cristian Meléndez, el jefe de personal, lo despidieron por denunciar la corrupción; sin embargo, Leiva aseguró que durante mucho tiempo en el hospital progreseño hubo absoluto silencio sobre eso.

Sobre el puesto de su sobrina como directora municipal de salud, Bartolo Fuentes le dijo a Contracorriente que él no ve ninguna ilegalidad ni nepotismo en ello.

«Yo no encuentro ningún delito en que Neidi Fuentes, que es médico —si llena los requisitos— esté ocupando un puesto. Además ella es de las que mejor está cumpliendo sus responsabilidades en El Progreso. Ahí, anteriormente, estaba nombrada una persona enemiga del proceso de transformación que queremos lograr», dijo Bartolo.

El doctor Nahúm Ordóñez, especialista en ortopedia del hospital progreseño, dijo a Contracorriente que el problema no era el doctor Murcia. «El problema son los políticos […] ellos creen que las luchas se ganan en las calles, han tenido gaseadas, golpes de la policía, aguantaron hambre y un montón de cosas, ese es el mérito que consideran ellos que tienen para trabajar en el hospital; a ellos no les importa la academia ni lo intelectual, no les importa nada, lo único que les importa es que los que contraten sean del Partido Libre».

Ordóñez lanzó una dura crítica hacia el Colegio Médico capítulo El Progreso, de quienes dijo «se acomodaron a ser espectadores y decidieron no defender a sus colegas del hospital». Ordóñez agregó que al paso que van los criterios de contratación, «volveremos a la edad de piedras, a la época de las cavernas».

Es preciso señalar que el diputado Nelson Leiva le reveló a Contracorriente que en el hospital progreseño hay todavía «mapaches» que deben ser despedidos, algo con lo que no concuerda su correligionario Bartolo Fuentes quien dijo que «mapaches» no hay en el hospital sino un nido de nacionalistas. No obstante, lo anterior sugiere que los conflictos políticos están lejos de terminarse en el hospital progreseño.

Cristian Meléndez, exjefe de personal: «La corrupción más grande es con los insumos»

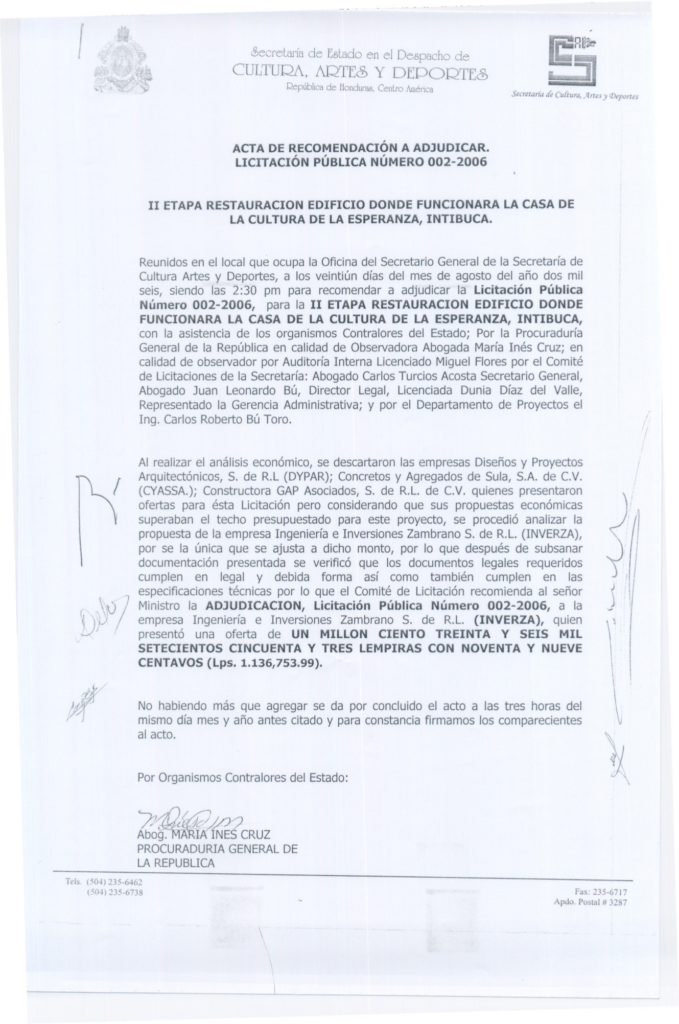

Cristian Meléndez, exjefe de personal del Hospital El Progreso, reveló a Contracorriente que las cuatro personas nombradas en puestos administrativos —tres de las cuales fueron despedidas incluyéndolo a él— fueron puestas cada una por un diputado distinto del departamento de Yoro.

«Al jefe de recursos humanos lo puso el diputado, Bartolo Fuentes (Partido Libre), al administrador lo puso Nelson Leiva, pero como él es diputado suplente, actuó por medio del diputado Felipe Ponce (Partido Libre), al doctor Murcia lo puso la señora Maribel Espinoza (PSH), porque estábamos en alianza, y a la doctora Arlette Lopez, la colocó la diputada Melbi Ortiz (Partido Libre). Así se cumple toda la directiva del hospital», dijo Cristian Meléndez.

Según Meléndez, el doctor Murcia fue puesto tras la recomendación de la diputada Maribel Espinoza y que ésta, como no es progreseña, se apoyó en el doctor Vivian Portillo, un militante del Partido Liberal y dueño de farmacias en El Progreso, para que se designara al doctor Murcia como director del hospital.

Meléndez aseguró que el doctor Murcia llegó con un objetivo fundamental al hospital: «procurar el bienestar de los empleados nacionalistas y protegerlos junto con el doctor Javier Hall». Meléndez añadió que Javier Hall es «amigo íntimo de Mel Zelaya».

«El doctor Hall es amigo de Mel y la mayoría de sus familiares son nacionalistas, entonces ¿qué sucede? que esta gente (los Hall) tuvieron la dirección del hospital antes de la doctora Lilian Gallo, entonces hay ciertos actos y cosas del pasado que han dejado enterradas y que no les conviene que salgan. Imagínate que en el tiempo del doctor Orlando Hall, que fue director del hospital progreseño, el papá de Hall y los tíos, eran proveedores del hospital. Entonces ahí hay cosas que no puedo decir que son ilegales, pero sí son raras. Aparte de eso el doctor Hall estuvo trabajando en el gobierno nacionalista siendo contratado por Gabriel Rubí», expuso Meléndez.

Cristian Meléndez aseguró que Marvin Macedo antes trabajaba en una maquila y renunció porque su familiar Nelson Leiva, le ofreció el cargo del hospital. «A mí me ofrecieron primero el cargo de administrador del hospital, yo lo rechacé porque yo no soy administrador y porque pienso que mi mejor función es en el área de talento humano, porque soy abogado. Pensé que Libre iba a ser un Gobierno diferente y que iba a contratar gente con perfiles idóneos. Pero resulta que sigue siendo más de lo mismo y que no les importa nada con tal de contratar su familia».

Meléndez indicó que Macedo no presentó ni su título de educación secundaria y que para su puesto no estaba calificado. «Empezamos a exigirle que enseñara el título y le mostrábamos los oficios que venían de Tegucigalpa. Hablamos con los diputados, hablamos con Nelson Leiva y él nos dijo: “mirá, esto lo vamos a arreglar de manera política y él no va a ser el primero ni el último que va a estar en un cargo público sin título”. Entonces yo ya no me metí porque iban a decir que tenía algo personal contra Macedo», aseguró Meléndez.

Según Meléndez, la red de corrupción en el hospital progreseño es a lo interno. «Hay empleados médicos que tienen plaza, más contrato y tienen otra plaza en otra institución. Por cabeza a cada médico se le pagan más de 100 mil lempiras y no vienen a trabajar. Eso es corrupción, vienen marcan y se van. Hay un doctor que trabaja en el Ministerio Público que en el tiempo que estuve ahí nunca pudo llegar a tiempo», denunció Meléndez.

El exjefe de personal afirmó que la corrupción más grande sucediendo en el hospital tiene que ver con la compra de alimentos para el personal del hospital. «La corrupción más grande es con los insumos, nosotros queríamos poner a una persona a supervisar lo que venía, pero no se pudo (…) Un proveedor en el hospital mínimamente recibe entre 2.5 millones y 3 millones de lempiras, trimestralmente», expuso Meléndez.

Sobre por qué siendo él jefe de personal compartió afiches en sus redes apoyando la toma de los campesinos, Meléndez respondió a Contracorriente: «Vos podés ver en mis redes y no es ningún delito haber colaborado con el grupo campesino porque la lucha era justa, Nelson Leiva lo que no entiende es que él puso un administrador que no sabía qué es lo que estaba haciendo y pusieron también a un director que no sabía tampoco lo que estaba haciendo. No veo nada malo en lo que el grupo campesino estaba exigiendo».

Según Cristian Meléndez en el hospital progreseño hay 66 personas que han sido empleadas bajo la modalidad de contrato, mientras que cerca de 600 tienen plazas permanentes. «De las 600 personas, tal vez haya unas 10 personas, antiguas de trabajar en el hospital, que pertenecen a Libre y de las 66 personas con contrato, solo hay 20 contratados recientemente que pertenecen a ese partido. Es decir, solo hay 30 empleados de Libre de casi 700 que es la masa global. Entonces estamos hablando que somos una minoría y que ahí hay una corrupción a todo nivel».

Ante la consulta a Luis Fuentes —primo hermano de Bartolo Fuentes y padre de Neidi Fuentes, directora municipal de salud en El Progreso— si las primeras protestas en el hospital fueron en apoyo a Cristian Meléndez, este respondió que sí. «Hicimos una protesta en apoyo a Cristian Meléndez y luego hicimos otra porque lo querían destituir. Al final solo le dieron una sanción de ocho días. Entonces bueno, hasta ahí quedaron las cosas en un principio».

Luego —añadió Luis Fuentes— las protestas continuaron porque la madre de una campesina progreseña acudió al hospital a finales de diciembre de 2022 con una pequeña úlcera en un dedo del pie. «Resulta que en el hospital la tuvieron siete días y no le hicieron nada durante todo ese tiempo. Entonces la compañera tuvo que sacar a su madre del hospital y llevarla a una clínica privada donde finalmente le tuvieron que amputar el pie».

«Y eso fue pura negligencia médica. Entonces nosotros hicimos la protesta, y luego nos fuimos a Tegucigalpa. Primero presentamos una denuncia en la SESAL el 9 de enero y allá nos dijeron que iban a hacer una investigación; pero nunca recibimos respuesta. Luego, el 1 de marzo, fuimos a Tegucigalpa a una toma a exigir la salida del director Murcia. Ahí se concretiza supuestamente todo, pero no se le da cumplimiento. A raíz de que no se le dio cumplimiento a la promesa que nos hicieron, se tomó la decisión de hacer la toma en las oficinas administrativas del hospital desde el 13 de marzo, pero luego las cosas se radicalizaron y pasó lo qué pasó», explicó Luis Fuentes.

Fuentes negó que su primo Bartolo Fuentes haya tenido algo que ver en las protestas. «Nosotros somos un movimiento independiente», aseguró.

Mientras tanto, el hospital progreseño, continúa sumido en una profunda crisis de abastecimiento y carencia de personal sanitaria. Los conflictos políticos partidarios continúan dando golpes a una población hondureña con índices de pobreza del 70 %, según datos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Honduras) en el 2020.