Por Iliam Zepeda

Edición: María Eugenia Ramos

—Papi, ayúdeme a buscar, que Guille no ha venido a su casa.

Los ojos chiquititos de mi tía apenas cruzan el umbral de la puerta.

—¿A estas horas? —sacudo la cabeza y doy un brinco. Pienso en los vecinos de la residencial y soy incapaz de imaginarme a uno solo que no esté dormido.

Mi tía se cuela en el cuarto y prende por mí las luces blancas. Con el destello, tardo unos segundos en seguirle el hilo a lo que dice. Da sus pasos como si siguiera tanteando en la oscuridad.

—Lucero está desconsolada, llorando en la cocina. Le preparé un té en lo que su marido busca a la criatura, pero van a necesitar ayuda. Alfonso se fue hace una hora y todavía no han venido.

En la pared, el reloj marca quince para las tres.

Cuando bajo, me topo a la vecina con la cara escondida detrás de sus manos. Sus dedos palidecen un blanco aterrador que a nadie más le he visto. No lleva la sortija de casada.

Cuando nota que la observo, Lucero disimula la cara triste, pero sus gestos inconfundibles delatan que lleva meses llorando.

—Ariel, qué guapo que estás —da un salto torcido y trata de erguir la espalda—. Perdoná la hora, es que Alfonso y yo no sabíamos a quién más decirle.

Ha perdido peso desde la última vez que nos vimos. Doy un paso al frente y la rodeo con un abrazo. Sosteniéndola, la noto frágil, como si ejerciendo fuerza desmedida se disolviera en el viento.

—Mi marido se fue a buscar por los bloques cerca de la salida. Los guardias dijeron que no lo han visto, pero quedaron en revisar las cámaras.

Asiento deslizando mis manos sobre sus hombros.

— ¿Cómo anda vestido Guille, a qué hora se percataron de que ya no estaba?

***

Lucero, parada en la puerta, mientras sostiene más té para los nervios entre sus manos, va haciéndose chiquita dentro del retrovisor. Con sus párpados, todavía parece suplicar toda clase de ayuda y por un momento, estoy casi seguro de estar presenciando cómo se despega del suelo y comienza a flotar. Pero se resiste a afrontar que ella también está perdida.

Conduzco lento, en parte para entibiar el motor, y en parte para no espantar a los vecinos. Alfonso no parece dar señales de vida. Sigo derecho por la avenida principal y vislumbro la caseta de seguridad y a los dos desafortunados guardias en turno.

—Buenas noches, caballeros. ¿Aún nada de la criatura?

—Buenas noches, joven. Seguimos buscando —contestan al unísono, con la mirada fija en el monitor.

Todavía utilizan grabadoras de cinta tan anticuadas que ni siquiera ellos entienden.

—¿Cuánto hace que entraron ustedes?

—¿Al turno?

—¿Será faltando 15 para las 9? —pregunta uno.

—Sí —responde inmediatamente otro.

—¿Y antes de eso, a los que relevaron no se les habrá pasado nada?

Niegan con la cabeza, sin desviar la mirada de lo suyo.

—Si no, joven, nos lo habrían reportado.

En el escritorio de la cabina descansa una libreta con anotaciones de las instrucciones del sistema de vigilancia, y al lado, dos tazas llenas de café frío, sus respectivas porras y una lista del control de acceso.

—Pero dice la mamá que el niño toda la tarde se la pasó en el parquecito de acá, y no se puede salir por otro lado que no sea aquí. Sus compañeros o ustedes lo tendrían que haber visto —señalo, como si pronunciara una certidumbre.

Por unos segundos, acordamos respetar el silencio. Mantenernos confundidos.

—En estos casos, lo que prosigue es llamar a la policía —conviene por fin el segundo guardia—, pero el señor Alfonso no nos ha autorizado.

—¿Y no lo han visto?

—Pasó por acá hace unos minutos, pero dijo que se iba a regresar a inspeccionar a la parte de adentro de los muros.

—¿Y quién revisa por fuera?

Ambos guardias se encogen de hombros. Uno de ellos tiene ya los labios pálidos. Al otro le cuesta respirar y seguro piensa en el café que se les enfría. Les sostengo el ceño fruncido, veo la hora y mientras suelto un suspiro, acaricio mi sien con los dedos dibujándome círculos.

***

A las tres y veinticinco, una hilera de nubes destila amenaza de lluvia y todo en derredor es sumamente oscuro, denso y desolado. A varios kilómetros, tirita el rumor de una ciudad que nunca descansa. Conducir desde acá asemeja a una renuncia al ritmo frenético de la capital para quienes tienen el dinero para pagar por oscuridad, silencio y circuitos privados. La residencial de mi tía está ubicada al final de un largo bulevar de muros perimetrales, adoquines y arbolitos enanos de liquidámbar para destacar a quien visita que, al menos en Tegucigalpa, esta es una zona exclusiva.

Doy tres vueltas al bulevar, sin excentricidades ni mayores reparos, como si en este pedazo de mundo el tiempo se detuviera. Muevo la cabeza de un lado a otro, manteniendo la velocidad reducida, pero sigo sin señales del niño.

Recuerdo cargar en mis brazos a Guille cuando estaba recién nacido. Para esa época, yo cursaba mis primeros años de universidad, incapaz de costearme un alquiler propio. Siendo estudiante de medicina, o sea declarado económicamente dependiente por el tiempo que durara el semestre, acepté la oferta de mi tía. Viuda de varios años, insistió en que lo mejor era quedarme con ella, tanto para ahorrar como para hacerle compañía, lo cual terminó por parecerme razonable; en una casa tan grande, incluso yo me sentiría diminuto.

Así, me instalé en uno de los cuartos que destinó para sus hijos, pero que nunca se usaron porque los hijos no llegaron, y luego enviudó y dio la tarea por perdida. Tenía vista con el balcón de frente en la casa de Lucero, y ciertas noches, cuando salía a fumar o repasar para un examen, la veía y me veía: una mujer hermosa que siempre tenía para ofrecer una sonrisa, luciendo además espléndida, toda clase de vestidos que insinuaban que ella era una mujer reservada para grandes amores.

Al principio, mi interacción con Lucero se reducía a un par de sonrisas, pero a medida que la frecuencia aumentó, se dieron pequeños gestos, saludos cordiales y gesticulaciones, sobre todo sacudiendo la mano, presumiendo el corte del vestido. Fue en la primera navidad en casa de mi tía que Lucero se armó de valor y se plantó en la puerta con algo que había horneado.

—Estudiás hasta tarde.

— Algunas materias no son lo mío —respondí cabizbajo.

—¿Y qué leés? —preguntó Lucero, envuelta en una grandísima sonrisa, mientras sostenía la tarta en sus manos, y supongo yo, esperaba que la invitara a pasar adentro—. Yo, cuando no puedo dormir, hojeo una antología de poesía libanesa que me encontré en las baratijas de los viajes de mi prometido.

—¿Poesía? —repuse, al instante, reconociendo una guerra que desde el inicio llevaba perdida.

Semanas más tarde nos intercambiábamos lo que estábamos leyendo: yo le recomendaba a Dicker, ella hablaba por horas sobre Gabriela Mistral y casi siempre terminábamos discutiendo sobre los mismos libros. Ella se definía teóricamente existencialista, aunque no acababa de asimilar la necesidad humana de dotar todo de sentido.

—¿Un ser en sí y para sí? —cuestionaba, mientras arrugaba bellamente la nariz—. Me suena a conformarnos con hacer lo que queremos, solo porque sí.

—Sí. Y de todas formas, la mayoría terminamos rigiendo nuestras vidas por esos mismos valores, ¿verdad?

Nuestras pláticas duraban horas, con egos casi a la medida. Al despedirnos, en nosotros siempre quedaba la sensación de que dejábamos algo en el aire. Así, tuve noches soñando que ella, metida en la cama con otro hombre, arrullando a un niño que no es mío, pensaba en mí, de la misma forma que yo pensaba en ella.

Una tarde, noté que, sin querer, ya había sucumbido ante Lucero: por la forma en que reía, cómo comprimía sus labios cuando intentaba sostener una mentira, cómo declamaba y sentía tan profundamente el poema, o sobre todo, cómo parecía que su piel estaba revestida de versos. Pero cuando por fin me besó, en realidad el mundo se me vino encima. Nos metimos a la cama muy rápido, sin renunciar a la delicadez de descubrirnos en el cuerpo del otro, ralentizando a su vez el tiempo. Sentirla era como torcer la voz, doblarla como un bocado, meterla bajo la piel y tantear con los labios dónde se encontraba. Ser en sí y para sí en el proceso de redescubrirnos a sí mismos.

De todas formas, nuestra aventura duró muy poco. Yo le propuse un par de veces huir juntos.

—¿Para qué? —respondía ella—. Acá tengo mi vida.

Desde niña, soñó con una vida apacible, una casa con jardín y un hombre que la quisiera. Y Alfonso, hasta donde sé, la quería.

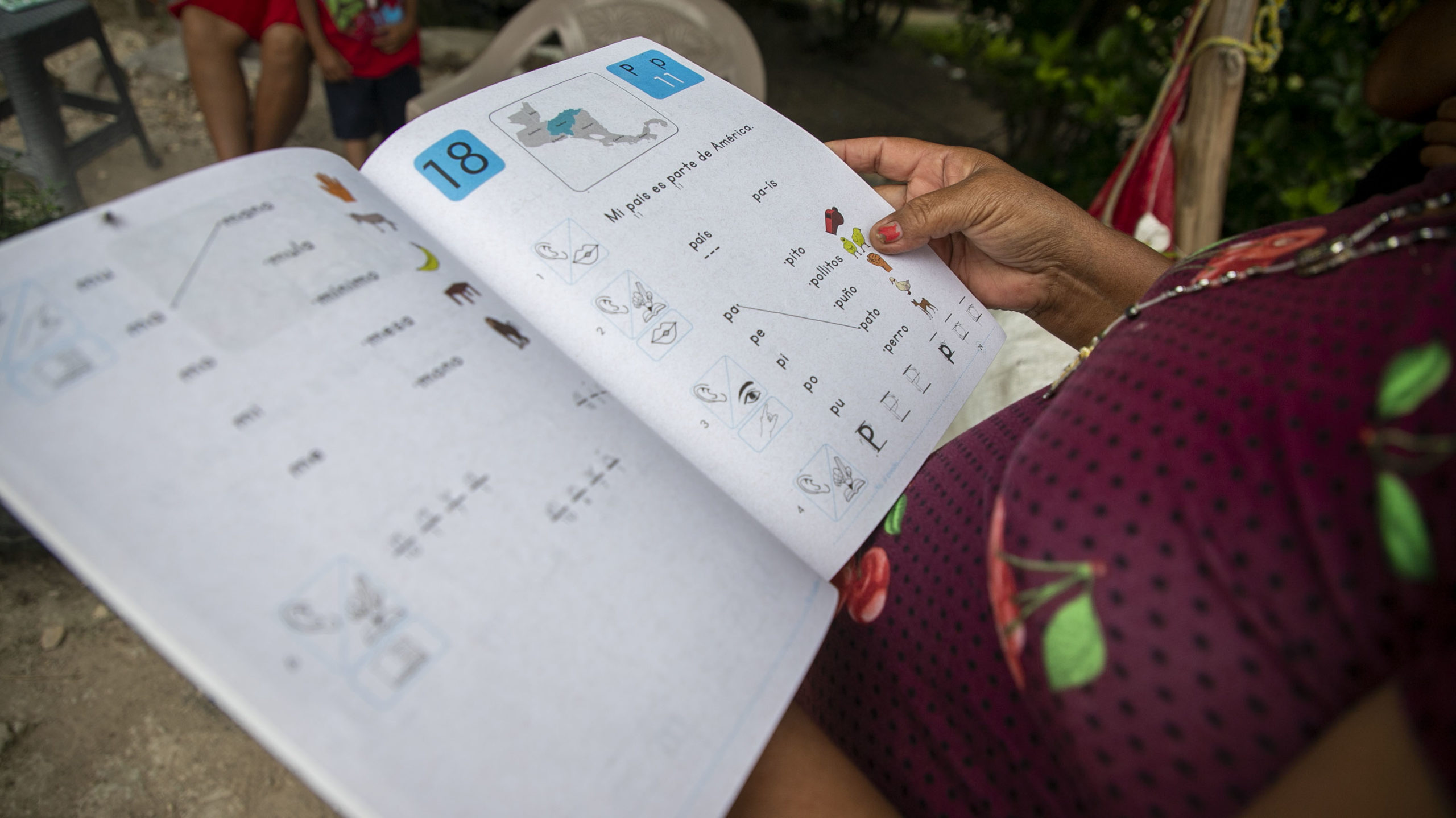

Al comenzar el internado, iba y venía muy poco a casa de mi tía. Y cuando me asignaron el servicio social, con el corazón bastante roto, solicité irme a una comunidad rural donde seguramente me olvidaría de Lucero. Así, por dos largos años no supe mucho más que lo que venía de parte de mi tía: Lucero no había vuelto a cocinar tartas, y en cambio, perseguía por la calle a Guille, que ya daba sus primeros pasos.

***

Faltando un cuarto para las cuatro, el cielo ha comenzado a escampar. He decidido estacionar a la orilla del camino y con linterna en mano, busco entre la penumbra. El sereno de la madrugada, traslúcido entre neblina y rocío, cubre metros cuadrados de zacatales y terrenos en venta que, por su precio excesivo, nadie ha comprado. El silencio o la penumbra se parecen tanto al pasado, y a altas horas de la noche uno tiende a confundir lo que debió hacer con lo correcto, y los caminos que tomamos ya no parecen tan claros.

Son las sirenas de una patrulla de policía las que interrumpen. La unidad emerge en el bulevar envuelta entre ruido y revuelo de luces azules y rojas. Desde la absoluta desolación, reconocen un carro orillado: el mío. Uno de los oficiales da una señal, el subordinado acata la orden y se estacionan enfrente. Con un gesto, intento ofrecerles un saludo y me aproximo.

—Buenas noches, oficiales.

El subordinado al volante baja lentamente la ventanilla.

—Buenas noches, joven. ¿Familiar o amigo?

—Amigo. Llevo poco menos de una hora revisando el perímetro —me encojo de hombros y asomo la linterna, enrollada a mi muñeca por una correa amarilla.

El oficial aparta la vista afuera del camino para un corto sondeo alrededor.

—Pero si acá está vacío.

—Un poco, sí.

—¿No se les ocurre dónde pudo haberse metido?

—Los padres dicen que jugaba en el parque de por acá.

—¿Parque? —inquiere el subordinado.

—Sí. Adentro de los muros.

Los policías, con cara de alivio, intercambian miradas.

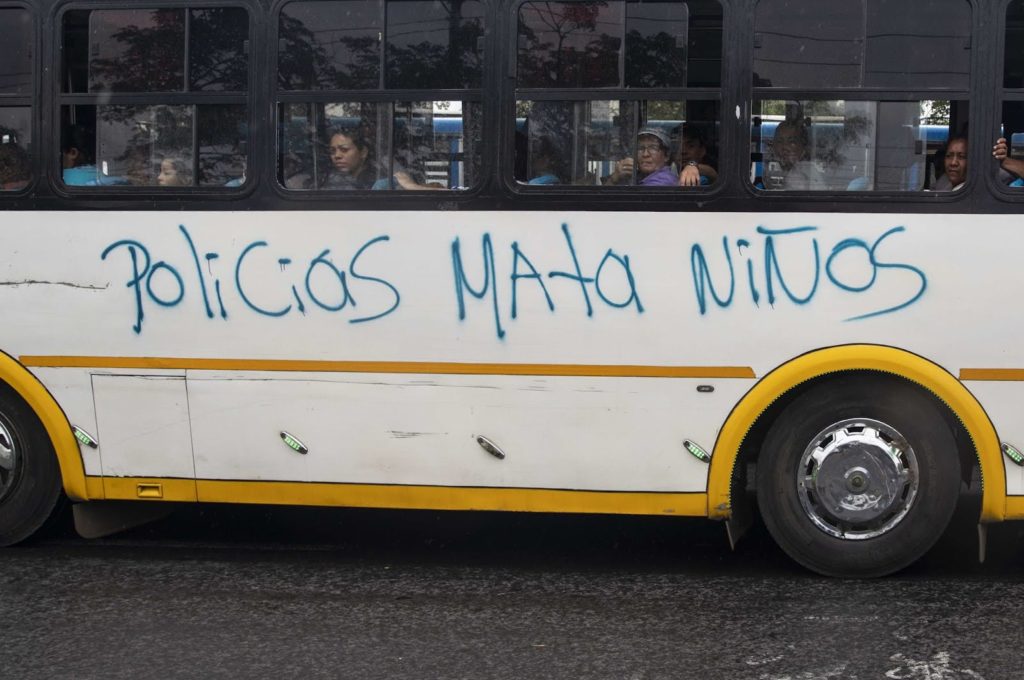

—Esa es una buena noticia —dice el oficial, en tono de confidencial camaradería—. ¿No ha visto las noticias? Una banda de robachicos se está llevando demasiados niños. Hace unos días secuestraron una menor de la Mayangle y desafortunadamente murió abatida a tiros.

—¿Abatida? —el solo repetirlo me llena de escalofríos.

—Los criminales habrían abierto fuego contra una de nuestras unidades. Usted sabe, no podíamos permitir una falta más a la autoridad. Lo que pasa es que en este país no respetan el uniforme.

Siento náuseas, y por primera vez tengo miedo de que Guille esté en peligro. Hasta ahora la hipótesis es que el niño no quería volver a casa, no que una banda se lo robó para quién sabe qué, llevándoselo a quién sabe dónde.

Escoltado por los policías, regresamos a la residencial, a la búsqueda de novedades o una mínima noticia que cure el sabor de boca que me quedó de hablar con los oficiales: mera crueldad. De eso, Lucero no merece ni lo más mínimo. Ni las libras que ha perdido. Ni las ojeras. Ni que le apaguen la luz a un niño tan nítido.

Al ingresar, las caras de los guardias oscilan entre preocupación y alivio. Ya entendieron cómo manipular el video, y revisando las grabaciones logran dar con el niño: la cámara que cubre el parque en un encuadre general captura la silueta de Guille, poco después de las cinco de la tarde, dando vueltas en círculos alrededor de los columpios.

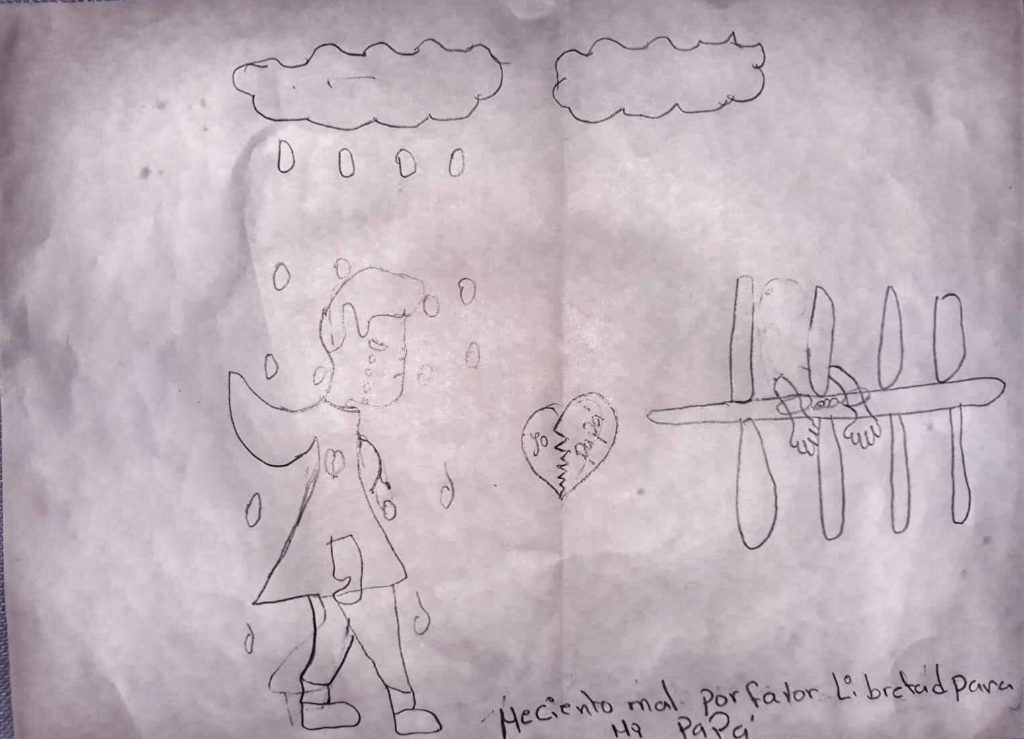

—Se la pasó así hasta que se metió el sol —indica con el dedo uno de los guardias; luego adelanta la grabación y puede verse a Guille, bajo la luz del faro de luz, con las manos en el bolsillo y los hombros caídos.

Seguido de eso, la secuencia lo capta recorriendo el camino de regreso a casa.

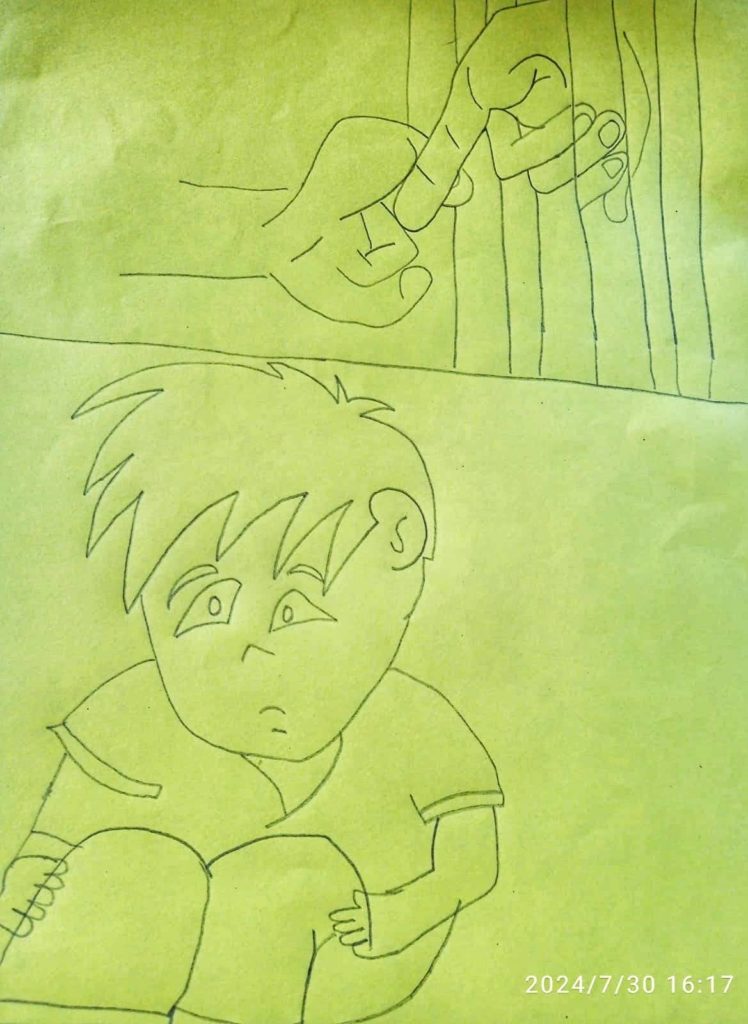

Todos, apachurrados dentro de la cabina, nos asomamos al monitor para ver lo que sigue. Guille, con las manos en los bolsillos, da patadas a las piedrecillas en el camino. Su cara denota la súplica porque su ruta se haga más larga. Se detiene tres casas antes de la suya, aparentemente a mimar a la mascota del vecino. De cuclillas, mete la mano entre la reja y acaricia al cachorro. A sus espaldas, un carro se le aproxima.

—Es don Alfonso —aclara un guardia.

Se le ve acercarse a Guille y bajar la ventanilla. No sabemos qué puede estar diciéndole. De todas formas, el niño se incorpora en la banqueta, se limpia la cara y se devuelve a su casa. Alfonso conduce camino a la salida. Finalmente, Guille atraviesa la puerta de su casa y desaparece.

—¿Eso es todo? —pregunta el policía.

—No, hay más—aclara el guardia, apresurando el resto de la grabación.

Cuando la hora en la cinta marca las nueve de la noche, Guille entra en el recuadro de la cámara de vigilancia nuevamente.

—Ahí —señala con el dedo uno de los guardias.

Se abre el umbral y la luz ilumina el balcón de la casa. Unas piernas de niño se aproximan a la baranda. Guille, que por el ángulo de la cámara solo es captado del torso hacia abajo, parece inclinarse, e imagino que suspira.

—¿Qué hace ahí? —interrumpe el policía, levantándose la gorra que reza «servir y proteger» y poniéndose las manos atrás de la nuca.

—Mire bien —indica el mismo guardia.

Acto seguido, todos presenciamos la silueta de Guille despegando lentamente sus pies del suelo, como si colgara de algo.

—¿Y luego? —pregunto.

—Nada más, ninguna cámara vuelve a captarlo.

—Parece que alguien lo suspende —dice el oficial.

—Así es.

Alguien lo suspende… no ha salido.

***

Golpeo la puerta y desde el otro lado, Lucero emite ruido.

—Soy yo —anuncio.

Ahora la puerta se abre. Con la cara descompuesta, intenta arreglar en sus mejillas el maquillaje corrido. A mis espaldas, aguardan los policías y el guardia que reprodujo la grabación.

—¿Volvió Alfonso? —pregunto.

Lucero duda si dejarnos pasar.

—Dijo que ya iba a regresar.

Me pregunto qué tanto muro habrá por revisar.

Me dirijo a las escaleras y recorro el pasillo de acceso al cuarto de Guille. Por la ventana se filtra el destello de las sirenas de la patrulla.

¿Guille, dónde estás?

No se escondió debajo de la cama. No se metió en el armario. No se hundió entre la ropa sucia. No trancó el baño y no se encerró adentro todo calladito sin hacer ruido. No se escabulló en el cuarto de sus padres. No desperdigó la ropa de Alfonso en el suelo. No forzó la maleta con todo lo que podía meterle. No la arrastró escaleras abajo y no la abandonó en la cocina.

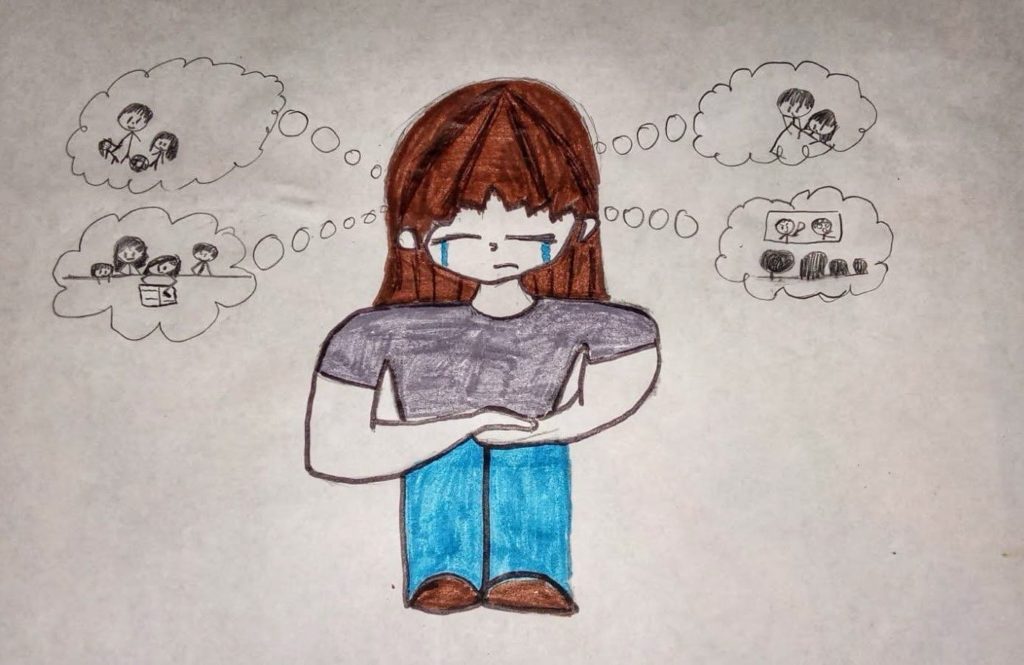

Lucero espera que le asegure que todo estará bien, mientras camina detrás de nosotros, preguntándose en voz baja si lo que ella ya hizo, nosotros lo haremos bien. No se saca de la cabeza la desesperación de verse como una de esas madres que no vuelven a ver nunca más a sus hijos.

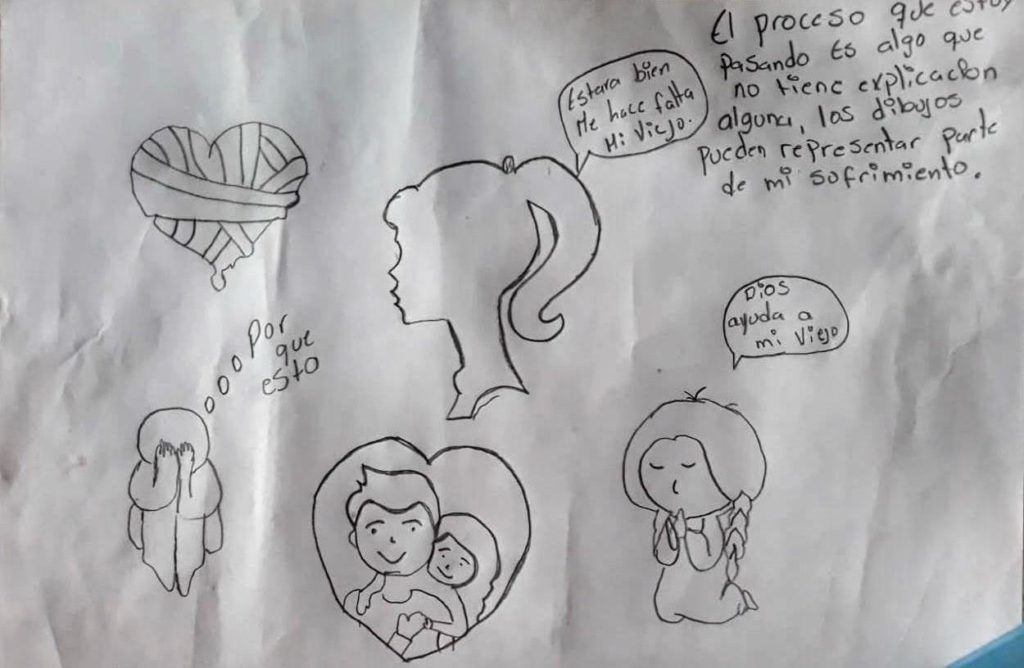

Se interpone en nuestro paso, llevando y trayendo lo disperso de allá para acá. Implorando disculpas por el desorden. Devolviendo los marcos de las fotografías a su lugar. Sus brazos, sus mejillas, toda su cara han absorbido el desvelo y la amargura de golpe. También lleva en su dedo otra vez el anillo de casada.

—Lu, Guille no salió otra vez. Lo vimos nosotros mismos.

Ella reacciona como con un secreto que no debe oírse.

—En la grabación lo vemos regresarse acá, y una vez atraviesa esa puerta, entra y no sale nuevamente.

Me detengo, tanteando el camino. La casa entera está invadida de esporas, cortando el aire e instaurando el régimen de desesperación de cuando todo va mal y no se encuentra salida.

—La grabación captó a Guille en el balcón de esta casa, asomándose a la baranda. Y aunque la toma solo nos permite verle la mitad, pasados minutos, quedó grabado que sus pies se despegan del suelo y es suspendido.

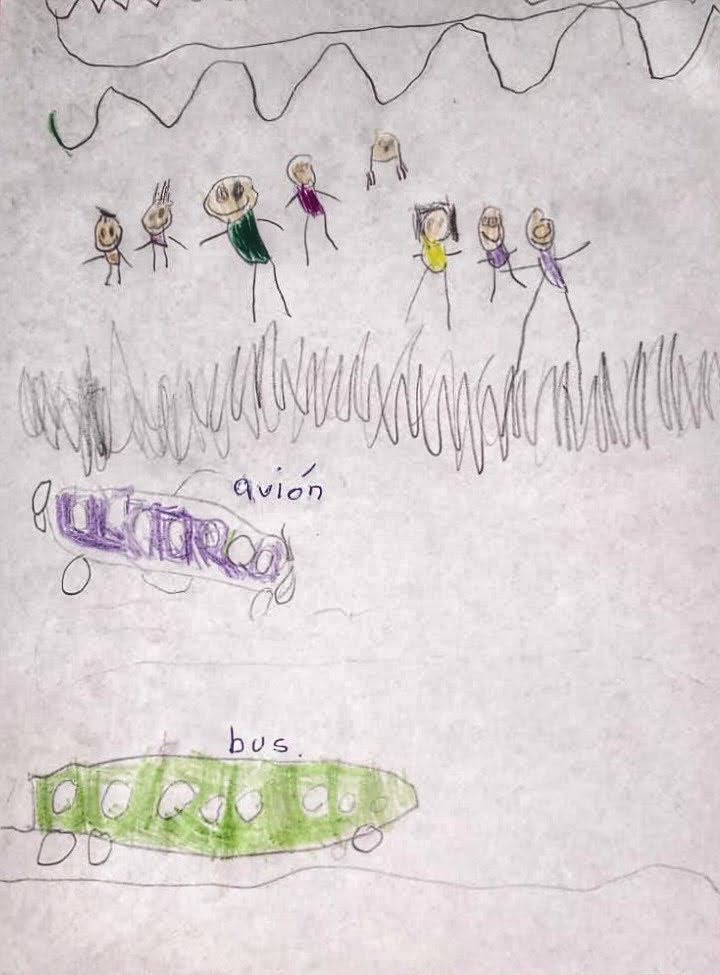

Ahora, como una madre, piensa lo peor. Imagina a Guille metido en un camión de contrabando. Atado de manos y pies. Lleva semanas sin probar bocado. No se entera de que su mamá ha llenado la ciudad de carteles con su cara y la leyenda de desaparecido.

Entonces en ese preciso instante, mientras ella se imagina lo peor, el guardia, el oficial y yo presenciamos la suela de los zapatos de Lucero despegándose del suelo.

Como una madre, no quiere contestar qué le va a pasar a Guille si se tarda. Quién se lo llevó. Para qué lo van a usar. Lo peor de desaparecer es también la posibilidad de que un cuerpo quepa en un costal, en un basurero, en una bolsa de restos disecados, en una urna con cenizas, en el olvido de quienes es imposible olvidar porque ya no están.

¿Lucero levita?

Le ha pasado a cientos de madres ¿no?, pero ella nunca imaginó ser una de esas. Su cabeza es un remolino que le arrebata el aire, la retiene del cuello y le corta el oxígeno.

Lucero levita.

Todos vemos lo mismo. Su cuerpo se alza entre el techo y el suelo del cuarto. No hay nada que la sostenga.

¿Es una maldición?

Su alma cruje. Se fractura con cada segundo que pasa.

A Lucero. Mi Lucero.

Suspendida en el aire, envuelta en un manto de llanto, ahogada en su desesperación. Comienzo a creer que el dolor la va a matar.

El oficial grita que tenemos que hacer algo para bajarla, y reconozco que soy incapaz de mover un músculo. Mi corazón palpita como si una abertura se aproximara y arrancara frenéticamente mis latidos. La garganta reseca me vuelve imposible tragar, componer el aliento, mantenerme en mí mismo. Toman a Lucero del tobillo e intentan bajarla. Y yo solo la miro, completamente rota, hecha pedazos.

¿Estoy flotando?

Reconozco, por la levedad, que mis pies han intentado despegar del suelo. Sin oxígeno, me duele la cabeza y mantener el equilibrio exige un sobreesfuerzo.

Lucero levita en el cuarto, descompuesta, como si su corazón se hubiera roto demasiado.

A mí me duele verla sufrir. Y en mi cabeza imagino a Lucero que recibe de rodillas a Guille, mientras le repite que todo está bien, pero se convierte al instante en una caja llena de cenizas que calla todo lo que fueron capaces de hacerle. Me despego verdaderamente del suelo ―estoy flotando― como si mi cuerpo entero se llenara de algodón, trastocara la gravedad y mis oídos estuvieran a punto de estallar, igual a irse reventando desde adentro.

Por unos segundos me convenzo de que me iré hacia arriba y nadie me podrá bajar. Recuerdo todas las veces que me prometí no perderme a mí mismo y asegurarme que la tristeza no me iba a derrotar. En cambio, por unos segundos levito, sufro un dolor inexplicable y desearía renunciar a presenciar al amor de mi vida hecha pedazos, flotando rota, sin su centro de gravedad; hasta que comprendo dónde está Guille y cómo lo puedo encontrar.

Caigo al suelo como una gota. Un escalofrío recorre mi cuerpo. Empeño la desesperación para moverme. Echo un músculo encima del otro.

Mientras intentan atar una de las extremidades de Lucero para evitar que siga flotando y traerla de vuelta, salgo a la calle. Alzo la cabeza y trato de enfocar mi atención entre las nubes y la degradación de sombras que anuncia la inminente salida del sol. Me estiro hacia el balcón, a unos diez metros sobre el techo, donde Guille, encogido como un nudo, con las piernas apretadas contra su pecho, flota a la deriva, incapaz de dejar de llorar por su familia rota, igual que su mamá: sin ningún cable a tierra.