Por Juan Diego Napky

Algo cambió cuando El Macizo cumplió su promesa aquella noche de aguacero y macanazos. No solo para él, también para mí, para mamá y hasta para el barrio. Antes de ese día juro que le volé verga para regresarme la capacidad de ver los colores. Pero al levantar la mirada, todo a mi alrededor me parecía muerto. Tan muerto como Samuel.

Poca escuela se necesita para darte cuenta de que existen territorios, calles y esquinas en donde las maras y esos cerdos uniformados pactan alianzas para jodernos. Zonas grises, que motean el mapa del Distrito. Zonas en las que la vida vale una tortilla con sal.

Ya nos lo decía Infiernito cuando repetía que, aquí, las costumbres son tus aliadas y el escapulario de la Virgen tu único antibalas.

Porque, a diferencia del colegio, en este juego no hay manuales que enseñen a lidiar con la mierda que nos rodea. Con todo y eso, esta cagazón por el futuro nunca ha sido suficiente para evitar que el sol remolque un día más que nace asfixiado, estrangulado con su propio cordón umbilical. Y así, nos las ingeniamos desde que mamamos teta para identificar cuáles son los síes, los noes y las consecuencias de andar de jeta abierta.

El Macizo, por ejemplo, diría que los cagadales de verdad les llegan solo a los pendejos. A quienes pecan con novatadas. A los que se consideran más valiosos que un pedacito de plomo. Eso he venido pensando cada vez que recuerdo la noche antes de que nos arrebataran a mi hermanito.

Aquella, como muchas otras tardes, salí del colegio junto con El Zarco y le hicimos parada a un taxi oxidado con un motor que chillaba como cría de rata. Tal vez por las mismas condiciones del Datsun 210 —una verdadera nave— o porque ya no me iba con el primer amague, accedió a cobrarnos el viaje al dos por uno. «Cómo te estás avivando», dijo por lo bajo El Zarco, antes de abrir a puros huevos una puerta magullada por los años y los choques.

Nos sentamos sobre un algo hecho de pelusa, resortes y restos de cuerina que nos hizo cosquillas en el culo.

–¿Pa’ dónde?

–Usted dele como para el Centro. Le avisamos.

Con la lata en movimiento, El Zarco apuntó desde la ventana lo que en algún momento fue una llantera.

–Ey vo –me dijo–, mirá, al dueño de ese lugar le dieron camote a plena luz del día. Dicen que fue porque se atrasó con el impuesto.

El taxista miró por el retrovisor:

–A mí me dijeron que fue por andar de sapo.

–Qué cagada –le respondí al taxista–, pero quién lo manda. En boca cerrada no entra mosca.

–Puta, mano –dijo El Zarco–, sos más frío que agua de montaña.

Quise cerrar las tapas para no seguirla planchando, pero se me cruzó la idea de que, tal vez, el hecho había sido solo un episodio de mala suerte.

–Zarco, ¿y si lo del don llantero fue porque el compa estaba mal puesto?

–No jodás, si se lo bajaron en su negocio, cómo se te ocurre pensar que fue por salado. Lo mataron allí, y así, para tatuarnos en el morro que esto no es un juego.

El taxista asintió.

–Pucha, loco. Solo estoy tratando de masticar por qué hay veces que el pijeo te muerde a pesar de no andarlo buscando. ¿No creen?

–Chavalo –dijo el taxista al mismo tiempo que la caja de cambios tronó al meter un cambio muy brusco–, de los ojos pa’lante se cuida uno y de la nuca pa’trás se encarga Dios, allá vos si caminás dormido.

Al rato, tosió para limpiarse el gañote y nos hizo señas por el retrovisor antes de orillarse. «Hasta allá no le sigo dando, cipotes», dijo un poco nervioso.

–Tuany, papi– le respondió El Zarco–, igual no te iban a dejar avanzar.

Le soltamos el billete. Después se perdió en medio de una polvareda espesa sin preguntarnos a quiénes nos referíamos. Quizás por miedo a terminar como pascón.

Antes de despedirnos, le recordé a El Zarco que la final de la copa burocrática se jugaba al siguiente día. «Dale, perrito, ponete avión. Yo llevo el guaro. Vos te encargás del jugo y la comida para la bajona». Chocamos los puños y cada quien agarró camino.

Al llegar a casa telefoneé a Infiernito. También confirmó. Cuando colgué, Samuel me observaba suplicante.

–¡Qué macizo! –dijo, como siempre–. Yo también voy fijo, papáaaa.

–Nadie te invitó a vos, loquillo –dije mientras terminaba de chupar la semilla de una ciruela preparada–. Mejor otro día nos vamos a pelotear y saliendo te beco con unas donitas Bimbo.

Mamá intervino en su defensa. Me juró que en la casa me iba a quedar si no llevaba a Samuel conmigo. Insistí en que era una salida de aleros, que él era un güirro apenas. Pero no hubo caso.

Le escupí la semilla a Samuel y me tiré sobre mi colchoneta, viéndolo desde mi emputamiento. Él, en cambio, seguía brincando como para joderme más aún.

–¡Qué macizo, qué macizo! –repetía el carajo ese.

Al otro día mamá nos despidió con el signo de la cruz, coreando como lora que debíamos cubrirnos las espaldas. Samuel se levantó las mangas y le contestó que él ya podía cuidarse solo. «Chivas te rompés la piel con tanta cañaña»- le dije. Mamá lo abrazó sin quitarme los ojos de encima, así que la besé ligerito antes de que me puteara y le reafirmé que nos mirábamos al rato.

Teníamos la costumbre de madrugar con la paja de que solo así podíamos acaparar las gradas del centro. Pero la realidad era que nos llegaba agarrar pata desde temprano y aprovechar los efectos de la loquera.

En las canchas sacamos de nuestros calcetines el aguardiente y comenzamos la bebiata. Como la traída de Samuel no había sido planeada, tuve que engatusarlo con una coca-cola de vidrio, bien fría, eso sí, como canilla de albañil, para que no dijera en la casa Dios sabe qué imprudencia.

Apenas se la di, Infiernito me sugirió echarle un tantín de guaro en la botella para que hiciera callo en el gaznate. El Zarco también insistió en que lo hiciera, cagándose de la risa. Samuel, a pesar de no haber entendido el chiste, también se reía. Le solté un coscorrón y dejé caer mi brazo sobre sus hombros.

–Está bueno –le dije–, la primera vez que bebás tiene que ser a mi lado, así nadie te ve la cara de maje.

Le apreté los cachetes e Infiernito le sirvió un buen pijazo directo a la boca. Se lo zampó como si fuera patero enamorado, aunque a medida le fue bajando, la cara se le arrugó como hoja de lechuga. Los otros dos, y yo también, casi nos meamos encima al verlo sobarse el pecho. Con ese trago bastó para que estuviera en sintonía con nosotros. Era uno más, y yo, en el fondo, me felicitaba de haberlo llevado.

No pudimos vacilarlo demasiado porque el chiflido del silbatazo inicial embruteció hasta al más católico. Por alrededor de dos horas nada en el universo entero importó tanto como el desenlace del encuentro. Pero en la recta final el marcador seguía tablas.

Todos contábamos con el alargue de los noventa minutos para decidir el enfrentamiento, hasta que una supuesta falta cometida en el área atentó contra los principios del deporte y contra el poco orden que todavía quedaba. Fue evidente, al árbitro lo habían coimado. Y a pesar de la granizada de insultos, el descarado ni se molestó en cubrirse la sonrisa.

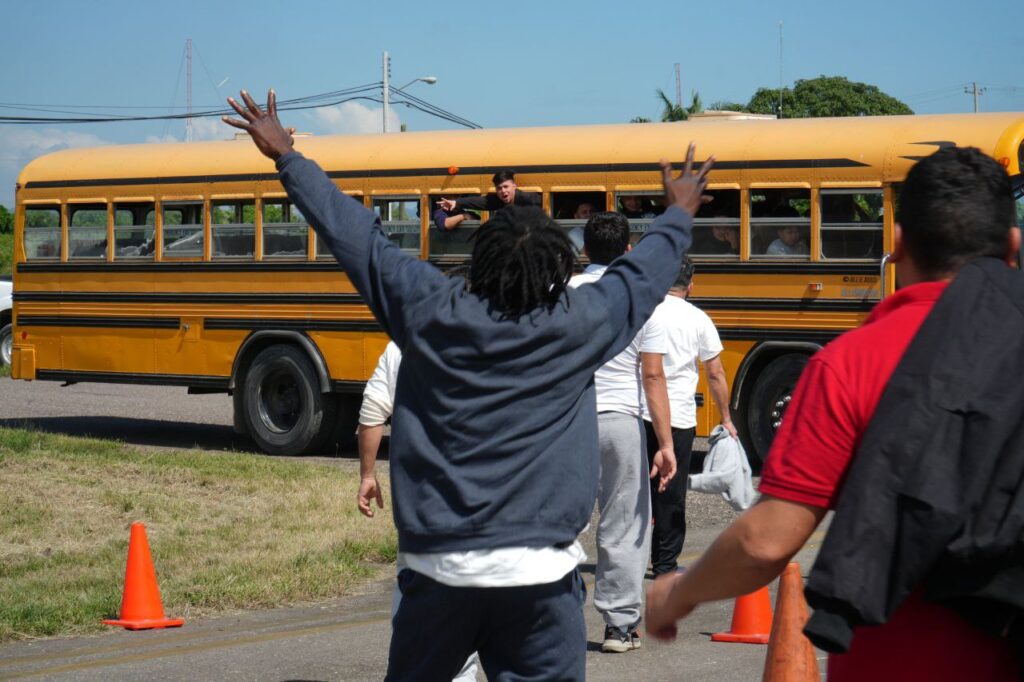

Lo demás sucedió muy rápido. El equipo favorecido anotó, un mejunje de orines y cerveza tibia bautizó nuestras cabezas, la gente se arremolinó en la salida como ganado huyendo de un matadero y el partido se dio por terminado. Los pocos que quedaron adentro se dividieron entre los que hacían el helicóptero con sus camisas y los que se cuadraron para partir cejas.

En medio, nosotros. Quedé viendo al resto y entendimos que había llegado la hora de largarse.

Tomé la mano de Samuel para asegurarme de que nos siguiera el trote, pero con el estruendo de los primeros balazos la masa de gente se convirtió en un monstruo capaz de aplastarnos.

Por más que intenté mantenerlo a mi lado, la estampida humana nos obligó a separarnos. Un golpe seco me lo arrancó de la mano y salió volando como si fuera menos que un centavo. Así, en lo que dura un chasquido, ya no estaba.

Corrí contra la avalancha, gritando su nombre en medio de aquello que se había vuelto un tiroteo. Corrí, choqué, empujé y seguí corriendo, sin que me importara tumbar a mujeres y niños, sin que me importara que me cuetearan. Hasta que lo encontré gracias a sus alaridos.

Por piedad o por miedo, la gente se abrió, dejándome ver a Samuel arrastrándose sobre la tierra alrededor de otros cuerpos inconscientes. Estaba sobre un charco de su misma sangre, o quizá no, quizá le pertenecía a otros, pero era tanta la que se fugaba por su boca que fue lo primero que pensé. Y sin importarme nada me arrodillé a su lado.

Las balas perdidas habían encontrado su pecho. Me quité la camisa, se la envolví en una de sus manos apagadas y la llevé al primer hoyo que encontré.

–Samuel, soy yo. Apretá bien aquí.

–Hermano –dijo, viéndome con los ojos empolvados de un ciego–, me arde respirar.

Lo chineé y salí soplado hacia la calle, rogando a gritos que nos ayudaran. Él no dejaba de bisbisear cosas. Y por más que lo intento, solo recuerdo haber escuchado «ojalá y podamos volver» y «sos el más macizo, hermano». Después sus bracitos cayeron sin fuerza junto con mi camisa ahogada en sangre. El corazón y las piernas me fallaron y me derrumbé a su lado, hasta que las primeras ambulancias nos levantaron a los dos.

No sé cómo mamá se dio cuenta de los sucesos, pero a los minutos llegó para confirmar que uno de los cientos de escenarios que se imaginó estaba materializado ante sus narices. Hasta el día de hoy la imagen de su cara desconsolada y la intensidad de su llanto me siguen lijando el cerebro.

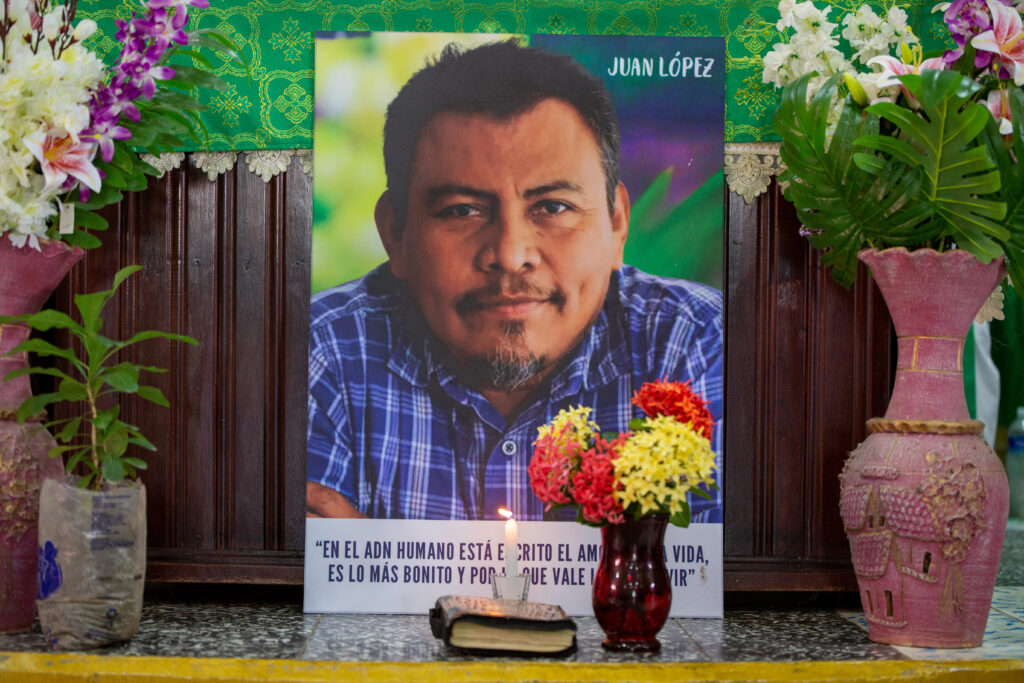

Como los pobres ni cartón tenemos para morirnos, del barrio cada quien aportó lo que pudo para cubrir los gastos de un ataúd y de la parcela donde Samuel descansa con los gusanos. Arreglos florales, candelas y fotografías de él cubrieron las afueras del estadio, hasta que la temporada de lluvias se encargó de limpiarlo casi todo. Solo quedaron sus tenis, que alguien encontró y decidió amarrar por los cordones para colgarlos en los cables que conectan los postes de luz en la entrada de las canchas. Entendimos que era un símbolo; algo parecido a esos monumentos que los políticos levantan en medio de silencios hipócritas para dejar una memoria de algo o alguien que ya no es. Y allí siguen, meciéndose con el viento. Meciéndose al lado de otros pares con las suelas abiertas y las lenguas peladas.

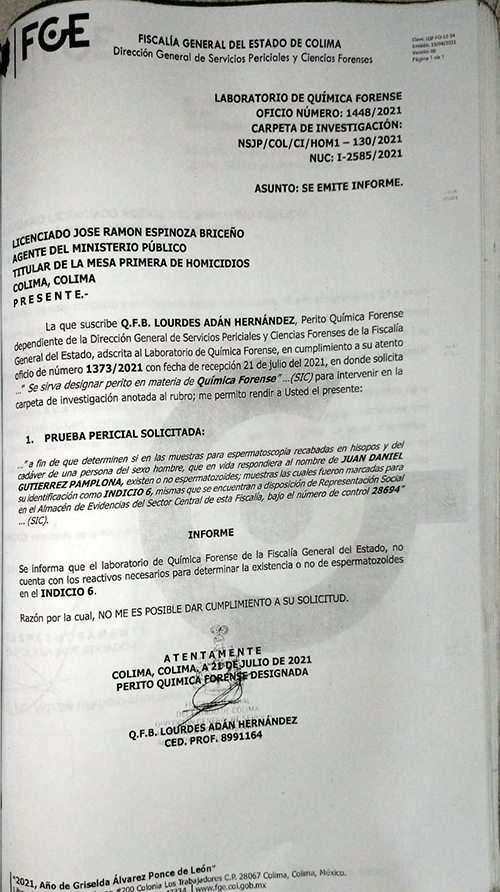

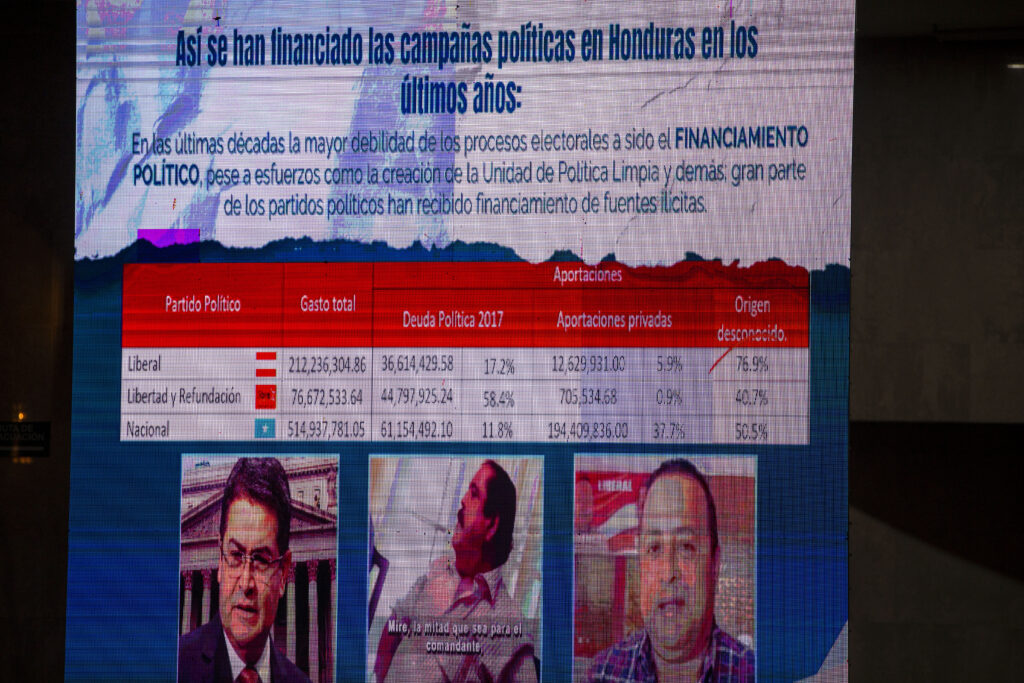

Con los meses, los uniformados nos dieron la espalda debido a la falta de pruebas fe-ha-cien-tes y testigos oculares. Me recomendaron que dejara de estar va de romperles las bolas, que de nada iba a servir, y engavetaron el caso con la más serena indiferencia. No lograba entender cómo podíamos valerles tanta pija a pesar de que todos comemos del mismo cerote. Hasta que, gracias al tío auxiliar de la fiscalía de Infiernito, descubrí que en la autopsia de Samuel giraron instrucciones de desaparecer las balas que encontraron en su cadáver, por ser del calibre de las armas que solo ellos, los cerdos uniformados, estaban autorizados a portar. Me di cuenta, inclusive, quién entre todos fue el pelón que inició la balacera.

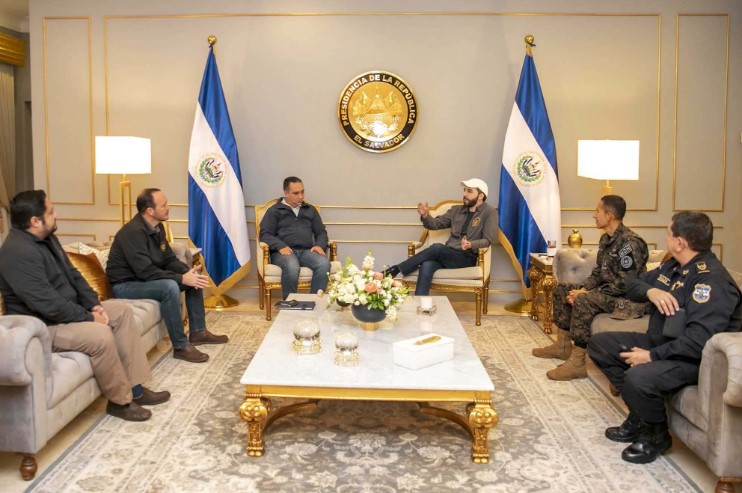

No era un cualquiera. No. Era uno de esos hijos de puta que llevaba una doble vida. Como los que son hombres de día y lobos de noche; este era uniformado de día y perrita de los mareros cuando se escondía el sol. Se creía intocable. Y, en cierta forma, lo era.

Pero con todo y todo, mamá y yo nos negábamos a que lo de Samuel se convirtiera en un caso más para la lista aguada de la impunidad. Y, sin embargo, luchamos de puro gusto.

Una noche encontré a mamá tirada en el suelo como un trapeador viejo. Tenía la cabeza apoyada contra la pared de hormigón. Las ojeras le llegaban hasta la altura de la boca y la rodeaban pachas de plástico vacías. Se desplazó hacia mis pies reptando como una tortuga moribunda y me agarró los tobillos:

–Ya no sigás, hijo. Te lo imploro. Esto que sobra de mí ya quema lo suficiente. Jamás le tuve que haber dado permiso. Hijito, todo esto es mi culpa. Perdoname, hijo, perdoname de verdad.

Me senté a su lado, apoyé su cabeza contra mi pecho y lloramos juntos hasta que se quedó dormida. Mientras tanto, sus súplicas y las últimas palabras de Samuel no dejaban de rebotar en las telas de araña que adornaron nuestra casa desde que lo mataron; ni mamá ni yo teníamos ganas ni fuerzas ni nos importaba limpiarla. Pero en ese momento, después de tragarme esos trozos de vidrios que me inundaron la boca, algo en mis pensamientos se quebró en dos pedazos. Y a partir de allí, dejé de ser uno solo.

Si bien yo continuaba en negación, él, el otro, «eso», se prometió entregar hasta el alma con tal de vengar a Samuel. Así, decidió iniciarse al lado de los individuos que le ayudarían a ajustar las cuentas pendientes. Le entregaron una pistola corroída por el uso y comenzó a servir de mula, a extorsionar hasta a las llanteras, a aprovecharse de los semáforos en rojo, a relacionarse con los uniformados que también traficaban, extorsionaban y se aprovechaban, solo para estar más cerca del maldito pelón.

Hizo todo lo que yo jamás sería capaz de hacer. Todo. Mamá se hacía la pendeja, pero aún así no se hastiaba de cuestionar hasta cuándo seguiría llegando y saliendo a tan altas horas de la noche. «Eso» se limitaba a responder que chambear y estudiar no era fácil, que todo era para mantener entretenido al coco y no pensar en Samuel. Y ella, por paz o camaradería, no seguía con la preguntadera.

Recuerdo cuando la llamó esa noche específica para decirle que la hermana de El Zarco cumplía años y que yo, digo, él, se iba a quedar a dormir en su casa.

–¿No era hijo único tu amigo ese?

–Ah, sí, esteee, es hijo único, solo que el papá es picaflor y la ha metido hasta en los hormigueros.

–Igualito al tuyo –dijo–. Llevá tu chumpa amarilla, que por los macanazos que están repartiendo esas nubes, pareciera que va caer un cachimbo de agua.

Antes de colgar, agregó:

–Hijo, no se te olvide que…

–Sí, mamá, yo sé qué día es mañana. Regreso antes de almuerzo para que podamos irlo a saludar juntos.

Él fue cabal con su palabra. A media mañana ya había regresado. Nos alistamos y agarramos camino. Primero hacia el poste donde cuelgan y se mecen sus tenis, y después a su pedazo de tierra engusanada. Llevamos con nosotros dos paraguas:

–Por si llueve o lloro de más– dijo mamá.

Nos despedimos de Samuel cuando el cielo brillaba menos que un candil. Avanzamos un poco, aunque los pies de ambos se sintieran como amarrados a una turunca. Ninguno fue capaz de decir algo hasta que el relajo de un grupo en las afueras de una abarrotería llamó nuestra atención. Algo en la televisión los tenía a todos amontonados.

–Vayamos a ver por qué este alboroto, hijo. Solo falta que nos quieran joder más los del gobierno.

Nos metimos entre las personas, y cuando llegamos al frente descubrimos que tenían puesto el noticiero en todas las instituciones estatales.

«¡ÚÚÚLLL-TIMAHORA! Encunetado y descalzo encuentran el cadáver de un uniformado de la policía nacional. El forense en turno ha revelado que el ahora occiso presenta múltiples heridas en la pelona causadas con la cacha de una pistola. No obstante, se sospecha que la causa de muerte es atribuible a la asfixia ocasionada con los cordones de sus botas, mismas que el atroz homicida dejó colgadas en su cuello. Por la naturaleza de los hechos pareciera que en este crimen se finiquitaron asuntos inconclusos, y en la aspereza de los barrios capitalinos, la justicia y la venganza son hermanas de la misma sangre. A pesar de la tormenta, vecinos afirman haber visto a un sujeto con capucho amarillo cerca de la zona del acontecimiento. Quédese para más detalles después del corte…»

Mamá me apretó y al tiempo observó uno de mis brazos, como queriendo ver la chumpa que llevaba. Era azul.

–¿Fuiste vos? –dijo, aliviada.

–Macizo, mamá. Qué macizo.