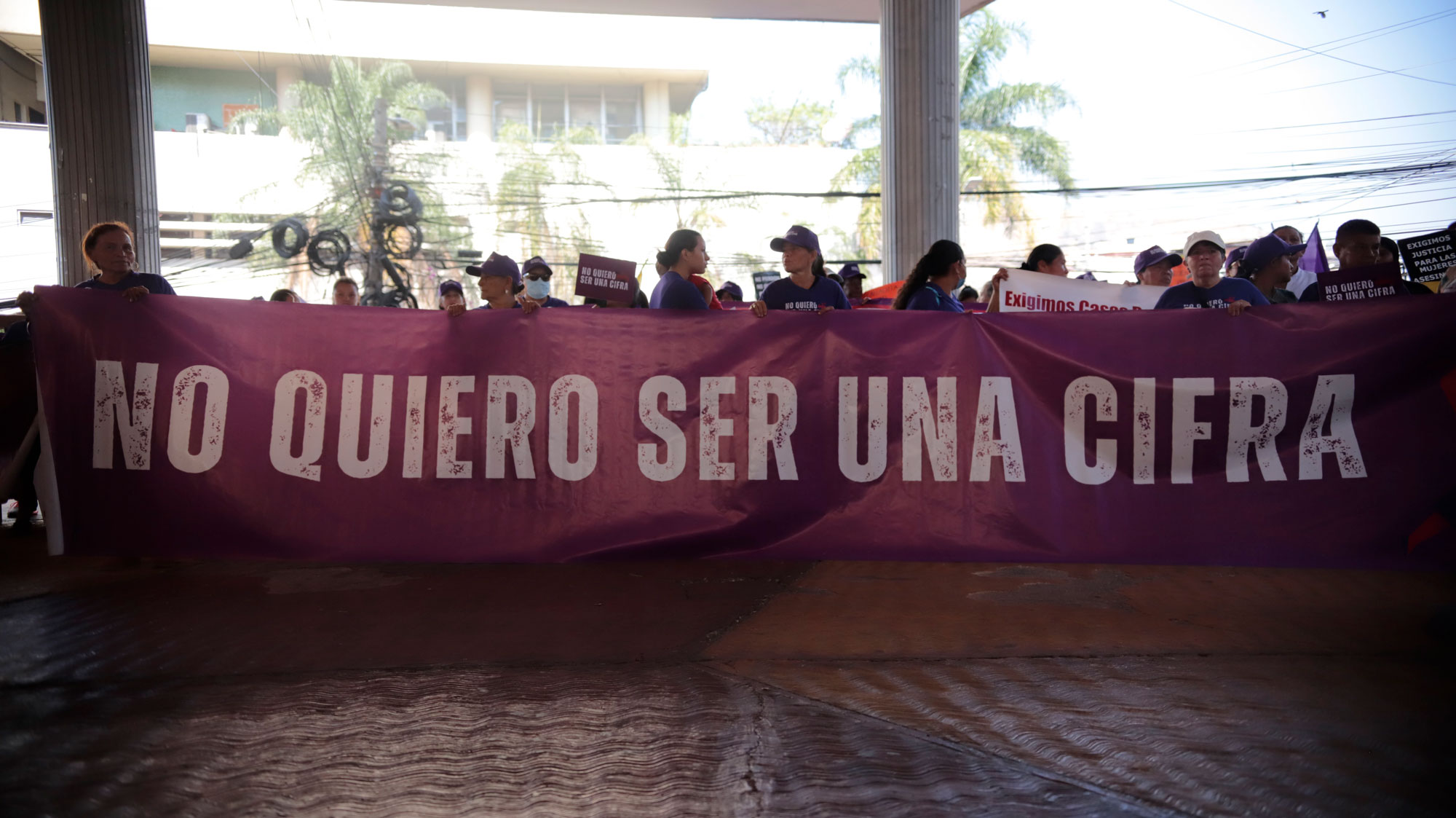

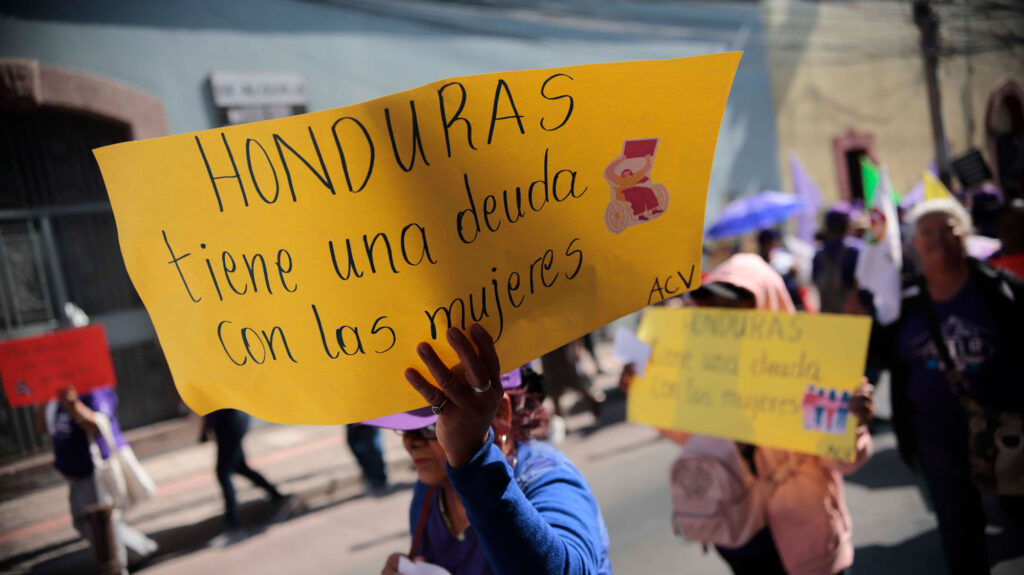

En 2023, Honduras registró la tasa más alta de femicidios en la región, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Esto complementa información de organizaciones como el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres y la Asociación Calidad de Vida, sobre la persistencia de la violencia basada en género en este país y cómo ésta ocurre mientras el Estado no implementa medidas suficientes para la protección de las víctimas.

Texto: Abigail Gonzales

Fotografías: Fernando Destephen

Honduras se mantiene como uno de los países más violentos de América Latina para las mujeres. En 2023 lideró la tasa de femicidios en la región, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Aunque la tasa de homicidios en este país ha disminuido, la violencia contra las mujeres persiste con múltiples expresiones. Por su parte, el boletín del Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres (ODHM) del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), estableció que en 2024 hubo 231 muertes violentas de mujeres, de las cuales 156 fueron femicidios.

De los femicidios registrados por el ODHM, 31 fueron íntimos, 56 sin determinar, 48 vinculados a crimen organizado, 12 por violencia sexual, cinco por conexión y cuatro por violencia intrafamiliar. Estas categorías permiten entender las distintas motivaciones, pero el 94 % de los casos no identifican relación entre la víctima y el agresor, según cifras del Ministerio Público (MP) que recopiló esta organización.

Según el ODHM, entre 2019 y 2024 se ingresaron 904 casos en los Juzgados de Letras de lo Penal por muertes violentas de mujeres, pero solo 197 obtuvieron sentencia condenatoria.

Lara Bohórquez, directora de investigación y coordinadora de la Unidad de Investigación Feminista del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), indicó que el sistema judicial enfrenta diversas dificultades que limitan el tratamiento efectivo de las muertes violentas de mujeres.

Señaló que, pese a que se reportaron 231 muertes violentas de mujeres, no todos los casos llegan a la Corte Suprema de Justicia por lo que una proporción menor es tipificada como femicidio. «Probablemente la mitad entren a la Corte Suprema de Justicia y probablemente menos de la mitad se tipifiquen como femicidios», afirmó. Además, destacó que el número de sentencias condenatorias dentro de esta categoría es reducido. Según Bohórquez, esta situación genera altos niveles de impunidad y evidencia una respuesta insuficiente del sistema judicial frente a estos delitos.

Departamentos con mayor incidencia de muertes violentas de mujeres

De las 231 muertes violentas y femicidios que ocurrieron en el país durante el año 2024, según el informe de CDM los departamentos que tuvieron mayor incidencia fueron Cortés con 43 casos, seguido por Francisco Morazán con 33 y Olancho con 24. En relación con el año anterior, la mayoría de los departamentos reportaron una reducción en los casos de femicidios. Sin embargo, algunos mostraron incrementos: en Islas de la Bahía se pasó de cero a ocho casos registrados; Santa Bárbara presentó un aumento de cuatro casos, Atlántida reportó un caso más, y Ocotepeque mantuvo la misma cifra que el año previo.

Del total de víctimas, el 48 % eran mujeres de 30 a 59 años, el 26 % de 19 a 29 años, el 13 % eran menores, y el 9 % adultas mayores. Se documentaron 31 casos de menores de 18 años, incluyendo 5 niñas menores de 9 años. Según CDM, la mayoría eran trabajadoras del hogar remuneradas o no remuneradas. En el 32 % de los casos no se logró identificar la ocupación de la víctima.

A esta forma de violencia se suman otros delitos contra la vida de las mujeres. De acuerdo con el ODHM del CDM, el Ministerio Público (MP) ha registrado 158 casos de tentativa de homicidio y 149 denuncias por desaparición. Por su parte, la Secretaría de Seguridad (SEDS) reportó 342 denuncias por desaparición de mujeres y niñas durante el año 2024. La mayoría de estas denuncias corresponden a niñas menores de 18 años, siendo Francisco Morazán el departamento con 65.4 % de los casos reportados. Según el informe de CDM, hasta la fecha, no se cuenta con información pública sobre el avance o estado actual de las investigaciones por desaparición.

Te recomendamos leer: El Estado hondureño fracasa al enfrentar las desapariciones de mujeres

Violencia doméstica y miles de denuncias sin respuestas

Según el informe del ODHM del CDM, en 2024 el Sistema Nacional de Emergencias (SNE-911) recibió 37,879 llamadas por violencia doméstica contra mujeres y 50,757 por maltrato familiar. No obstante, no todos estos reportes se tradujeron en denuncias formales ante las autoridades. La Secretaría de Seguridad registró apenas 4,903 denuncias por violencia doméstica y maltrato familiar, mientras que el Ministerio Público contabilizó 12,673 denuncias durante ese mismo año.

Ana Cruz, directora ejecutiva de la Asociación Calidad de Vida, otra organización dedicada a responder ante la violencia basada en género, indicó que las cifras registradas por el ODHM del CDM, sobre violencia doméstica no reflejan con exactitud la dimensión del problema, debido a que muchas mujeres no presentan denuncias. Señaló que entre las razones están el desconocimiento sobre los procedimientos, la normalización de la violencia y el temor a represalias.

«Los datos se quedan cortos porque no todas las mujeres denuncian la violencia doméstica. Muchas desconocen la ruta a seguir o han normalizado este tipo de violencia», afirmó.

Según la Encuesta Nacional Especializada sobre la Violencia contra las Mujeres y Niñas de 15 años y más (ENESVMN), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), nueve de cada diez mujeres en Honduras no denuncian las violencias que han sufrido a lo largo de sus vidas. Entre las principales razones se encuentran la normalización de la violencia, el desconocimiento de las instituciones que ofrecen apoyo y acompañamiento, el temor a represalias y, en menor medida, la vergüenza.

Cruz, coincide, en que barreras sociales que influyen en la decisión de no denunciar, como los señalamientos, el estigma y las amenazas. «Algunas mujeres nos dicen: “Para mí ha sido duro buscar acompañamiento”, por el temor a ser señaladas o amenazadas», agregó.

Además resaltó que el acompañamiento psicológico es un paso necesario antes de promover la denuncia. «Antes de pedirle a una mujer que denuncie, hay que tratarla psicológicamente para que no tenga miedo. No se trata solo de hacer campañas, sino de brindar apoyo para que puedan dejar de normalizar la violencia», puntualizó.

Por su parte, Bohórquez, señaló que en muchas instituciones públicas persisten prácticas que obstaculizan la atención efectiva a víctimas de violencia doméstica. Indicó que se reproducen patrones de revictimización, falta de espacios adecuados y escasa disponibilidad de personal especializado.

«Justamente en las instituciones públicas lo que se hace es revictimizar, cuestionar a la víctima y no apoyarla», explicó Bohórquez. Añadió que muchas mujeres llegan acompañadas de sus hijos o hijas y no encuentran espacios apropiados donde puedan brindar su testimonio sin exponer a los menores. «No hay un lugar donde ellas puedan contar su historia y que no esté el menor involucrado», sostuvo.

También mencionó que no todas las instituciones cuentan con personal forense, lo que limita la recolección de pruebas necesarias en casos de violencia. «No hay médicos forenses en todas las instituciones, y ese es un paso trascendental para poder generar los medios de prueba», afirmó.

Bohórquez cuestionó que estas limitaciones, sumadas a la falta de recursos humanos y a estereotipos persistentes en el sistema, reflejan una falla institucional en el abordaje de la violencia contra las mujeres. «El boletín muestra la incapacidad del Estado para generar pruebas contundentes, ya sea por la falta de personal o por los estereotipos y micromachismos que reproducen algunos funcionarios públicos», indicó.

Según datos del MP, citados por el ODHM, los departamentos con mayor número de casos de violencia doméstica y maltrato familiar son Cortés, con un 23.7 %; Francisco Morazán, con un 21.6 %; y Atlántida, con un 9.8 %. Sin embargo, según el Sistema Nacional de Emergencias 911 (SNE-911), Francisco Morazán encabeza la lista con un 20 % de los reportes, seguido por Cortés con un 17.5 % y Copán con un 6.9 %.

Te recomendamos leer: Premian a Redondo mientras leyes clave para mujeres quedan engavetadas o sin ejecución correcta

¿Quiénes son las principales víctimas de violencia doméstica?

Según el informe del ODHM del CDM, la mayoría de las víctimas de violencia doméstica y maltrato familiar en Honduras son mujeres adultas de entre 30 y 59 años, quienes representan el 48.3 % de los casos. Les siguen las mujeres jóvenes, de entre 19 y 29 años, con un 28.4 %. Las mujeres mayores de 60 años constituyen el 6.4 %, y las menores de 18 años, el 6.2 %. Además, en el 10.4 % de los expedientes, el Ministerio Público no cuenta con información sobre la edad de la víctima.

En cuanto a los agresores en casos de violencia doméstica, el 50 % corresponde a parejas o exparejas, mientras que un 1 % mantiene otro tipo de vínculo con la víctima. Sin embargo, en el 49 % de los casos no se ha logrado establecer la relación entre la persona agresora y la víctima.

Según el informe del ODHM del CDM, en 2024 el Poder Judicial registró el ingreso de 13,886 casos relacionados con violencia doméstica y maltrato familiar. En cuanto al acceso a la justicia, el ODHM indica que se mantiene un promedio del 40 % de resoluciones favorables en estos casos.

El documento también señala que la Ley de Violencia Doméstica contempla sanciones que incluyen la implementación de mecanismos de protección, tales como medidas de seguridad, precautorias y cautelares. Sin embargo, el CDM destaca la ausencia de información pública sobre la cantidad de medidas impuestas y las estrategias de seguimiento a las resoluciones judiciales.

Además, se indica que los casos de maltrato familiar pueden ser sancionados con penas de prisión, multas o la prestación de servicios comunitarios en beneficio de las víctimas.

Violencia sexual contra mujeres y niñas

De acuerdo con el informe, la violencia sexual en Honduras está insuficientemente reflejada en las estadísticas oficiales debido a diversas barreras culturales e institucionales. La Según la Encuesta Nacional Especializada sobre la Violencia contra las Mujeres y Niñas (ENESVMN) indica que 24 de cada 100 mujeres han experimentado violencia sexual al menos una vez en su vida.

En 2024, el MP registró 3,350 denuncias por violencia sexual contra mujeres, mientras que el SNE-911 reportó 3,233 llamadas relacionadas con delitos sexuales, sin especificar el género. Según el CDM, estas cifras representan un incremento respecto al año 2023.

De las denuncias presentadas, el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forense, realizó 1,828 evaluaciones médico-legales, lo que equivale al 54.5 % de los casos. El informe señala que, aunque muchas denuncias corresponden a hechos ocurridos en el pasado, Medicina Forense debe cumplir con la producción de pruebas científicas y los procedimientos normativos, aspecto que no se cumple en la mayoría de los casos.

Bohórquez también se refirió a la atención institucional brindada a las víctimas de violencia sexual y señaló que no se proporciona asistencia psicológica adecuada a niñas y mujeres que han atravesado estas situaciones, lo cual puede agravar los efectos traumáticos.

Las denuncias se concentran principalmente en los departamentos de Francisco Morazán 15.2 %, Cortés 13.7 % y Atlántida 8.8 %, mientras que en un 10.5 % de los casos no se especifica el departamento donde ocurrieron los hechos.

Según el informe CDM, la mayoría de las víctimas de violencia sexual son niñas y adolescentes, ya que el 62 % de los casos corresponde a menores de edad. Además, el 11 % de las víctimas se ubica en el rango de 19 a 29 años, el 9 % son mujeres adultas entre 30 y 59 años, y el 1 % corresponde a mujeres mayores de 60 años. En un 17 % de los casos no se registró la edad de la víctima.

Según el informe CDM, en 2024 se registraron 854 casos vinculados a distintos tipos de violencia sexual en los juzgados de letras de lo penal y tribunales de sentencia. Esta cifra representa únicamente el 25.4 % de los casos reportados por el Ministerio Público durante ese año. Del total de expedientes judicializados, solo 298 obtuvieron una sentencia condenatoria, lo que equivale al 35 %. También señala que más de la mitad de estas condenas corresponden a denuncias por el delito de violación.

Ante esta situación, Cruz señaló que la situación de las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual en Honduras es crítica y no ha sido abordada con la seriedad que requiere por parte del Estado. Indicó que la falta de una educación sexual integral, profundizada por el veto presidencial a la ley aprobada por el Congreso, representa una de las primeras limitaciones en la prevención de estas violencias. Asimismo, advirtió sobre la falta de acceso efectivo a la anticoncepción de emergencia (PAE), incluso en los casos de menores víctimas de violación.

Aunque existe una resolución ministerial que autoriza su uso, está no se implementa en los centros de salud. «Imagínese estas menores víctimas de violencia sexual y sin acceso a la PAE. es preocupante porque serían ya niñas que quedan en estado de embarazo», expresó. Asimismo, añadió que esto conlleva a situaciones donde «una niña está cuidando a un niño», sin que exista una respuesta institucional adecuada frente a estos hechos.

Cruz agregó que, para contrarrestar la violencia contra las mujeres, es fundamental que el Estado incorpore de manera transversal la perspectiva de género en todas sus políticas públicas y campañas de prevención. Además, enfatizó la necesidad de sensibilizar a los operadores de justicia, garantizar la judicialización de los casos con enfoque de género y promover campañas masivas de información sobre las rutas de denuncias las cuales deben estar disponibles y accesibles en todos los espacios públicos.

Te recomendamos leer: Ley de Salud en el Trabajo continúa engavetada en el Congreso Nacional