Por: Manuel Torres Calderón

Portada: Catty Calderón

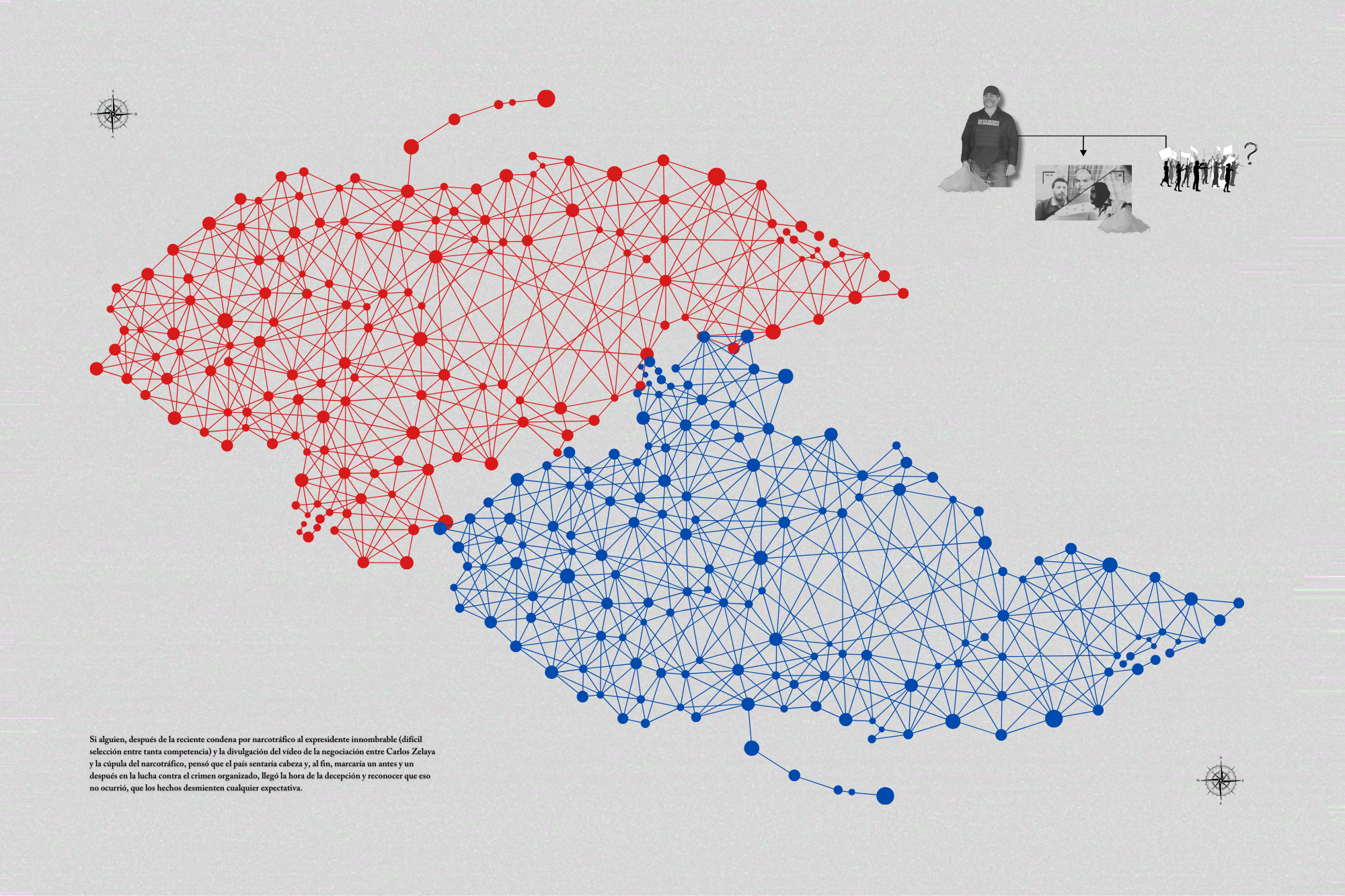

Si alguien, después de la reciente condena por narcotráfico al expresidente innombrable (difícil selección entre tanta competencia) y la divulgación del vídeo de la negociación entre Carlos Zelaya y la cúpula del narcotráfico, pensó que el país sentaría cabeza y, al fin, marcaría un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado, llegó la hora de la decepción y reconocer que eso no ocurrió, que los hechos desmienten cualquier expectativa.

A medida que suman los días posteriores a la revelación del video, se disipa cualquier esperanza de que la institucionalidad pública y política-electoral reconozca sus fallas y cumpla las tareas que le corresponden para prevenir y luchar contra una corrupción y una delincuencia que minan y causan un grave daño a la sociedad.

¿Qué tipo de Estado y de gobiernos hemos tenido que no dimensionan la gravedad de lo que significa y representa el crimen organizado, del cual el narcotráfico es solo una parte? ¿Les importa tan poco Honduras a las élites económicas y políticas que detentan el poder? ¿O han terminado siendo cómplices por acción u omisión?

Desde el secuestro y asesinato del matrimonio Ferrari (diciembre de 1977), la institucionalidad, en aquel entonces bajo control militar directo, no responde a la amenaza; finge hacerlo, pero no actúa, no coordina, no investiga, no previene, no sanciona. Es como una rueda atascada en el fango. Hasta hoy carecemos de una estrategia nacional real y efectiva contra el crimen organizado. Ni siquiera existe el consuelo de una estrategia para mitigar sus consecuencias.

El tratado de extradición y el auto acordado por la Corte Suprema de Justicia, que lo volvía operativo, nunca formó parte de una política de Estado para enfrentar al narcotráfico y el crimen organizado. De hecho, sirvió como excusa para no disponer de esa política.

No extraña que, en un escenario legal de aguas estancadas, las estructuras, el capital financiero y los contactos de la criminalidad se enraizaran de tal forma en el Estado, la política, la economía y la sociedad, que parecen haberse fundido en ellas, con la consiguiente afectación violenta de los derechos y las libertades de los ciudadanos en las zonas rurales y en los principales centros urbanos del país.

Parece atrevido aseverarlo, pero posiblemente en todos los conflictos ambientales los defensores de los bienes comunes enfrentan, de una u otra forma, al crimen organizado. El trasfondo del reciente asesinato del defensor del río Guapinol, Juan López, no es la excepción.

Pese a las evidencias del peligro, suena imposible la aprobación de una legislación coherente y una política efectiva ante la criminalidad si las decisiones están en manos de políticos que son parte del problema y cuyas opiniones se tiñen de cinismo. Así, el enfrentamiento posterior al video retrató a políticos que mentían para atacar y a otros que, atacados, se dedicaron a justificar lo indefendible.

Mientras tanto, en los pantanos de nuestra sociedad los capos del crimen organizado, que se suceden unos a otros, chocan sus vasos con alivio viendo que ellos no son el centro de la preocupación y que sus ahijados cumplen con su parte de imponer otras agendas distractoras.

El debate es otro porque la extrema derecha, encabezada por el Partido Nacional, y el partido gobernante, lo volvieron una pelea político-ideológico-electoral y no de Estado. La atención está puesta en los cálculos electorales y en salvar sus trastos de la caída, no en la urgencia de evaluar las históricamente fallidas acciones públicas de prevención y control del narcotráfico y sustituirlas por otras que realmente funcionen.

Por supuesto que ese debate fallido es deliberado. El grado de institucionalización e impacto del crimen organizado sobre las estructuras estatales y políticas es más grave de lo que se piensa o de lo que como sociedad admitimos; pero, y esto es lo más peligroso, corremos el riesgo de normalizar lo anormal. Tenemos tan desquiciada la brújula que al innombrable su partido lo comparó con Mahatma Gandhi, y a Carlos Zelaya lo recibieron sus correligionarios de Olancho como una especie de mártir de la lucha contra el imperialismo.

El círculo perfecto funciona y no se anticipa el final. Los narcos saben que los políticos necesitan su dinero para acceder al poder; y los políticos, a su vez, saben que los narcos necesitan el Estado para reproducirse y sobrevivir. El crimen organizado siempre utilizará la corrupción y otras formas de presión e influencia para conquistar posiciones de poder político y público que lo protejan, así que debemos reconocer que prevenir en un cien por ciento esa infiltración es imposible; pero abrirle las puertas de par en par es complicidad. Tan criminal es el que ofrece el soborno como quien lo negocia o acepta.

No estoy muy de acuerdo con calificar a Honduras como un narco-Estado (y eso es harina de otro comentario), pero cada vez que los criminales se ponen de acuerdo con los políticos se desvanece la frontera entre lo público y lo privado; y a partir de ahí todo cae bajo sospecha, desde las campañas electorales hasta la inversión pública.

Sin duda, el país enfrenta un peligro letal para su gobernabilidad y convivencia, pero jugamos a no darnos cuenta. En ese esconder la cabeza hemos permitido que, además de funcionar como corredor geográfico, Honduras se vuelva productor de coca y de drogas tan mortales como el fentanilo. La criminalidad no descansa, aprovecha cada rendija de impunidad para expandir sus negocios y territorios.

Ahora mismo, la policía ofrece una recompensa de 350 mil lempiras a quien dé información del alcalde de El Triunfo, Choluteca, Cristhian Castillo (liberal), acusado por el delito de tráfico de drogas «agravado». Lo de «agravado» significa, entre otras circunstancias, que el acusado era una autoridad pública y que aprovechó su cargo o autoridad para cometer todo tipo de delitos asociados, entre los que se menciona tráfico de migrantes. ¿Es Castillo el único funcionario público en malos pasos? Ni en sueños.

El panorama pinta mal, y atrapada entre la maraña de intereses, la presidenta Xiomara Castro tiene, quizá, la última oportunidad de asumir el control de su gobierno y cumplir parte de las expectativas prometidas en su campaña electoral. Sin embargo, preocupa que Libre, su brazo político de apoyo, no sea la excepción. Quizá pocos recuerdan que en julio de 2012 el padre Fausto Milla denunció que en las planillas a cargos de elección popular de Libre, en la región occidental, había candidatos vinculados al narcotráfico y la corrupción.

Sus palabras textuales, reproducidas de medios de prensa, fueron las siguientes: «Del Movimiento 28 de Junio (corriente interna de Libre hasta hace poco dirigida por Carlos Zelaya) yo conozco candidatos que de ninguna manera pueden ir dentro del marco del pensamiento y de ideales por otra Honduras de la resistencia, porque son precisamente lo contrario, involucrados en corrupción, involucrados en el narcotráfico», aseveró.

El padre Milla no sólo advertía al liderazgo de su partido sobre la infiltración en sus planillas, sino de la necesidad de una comprensión clara del riesgo que enfrentaba. La institucionalidad pública y partidaria debió investigar los fundamentos de la denuncia, pero, en su lugar, minimizaron el mensaje y proscribieron al mensajero.

¿Se puede enmendar esa situación? De poder, se puede; sin embargo, la pregunta correcta es: ¿se quiere?