Texto por Roberto Castillo

Ilustración: Candy Carvajal

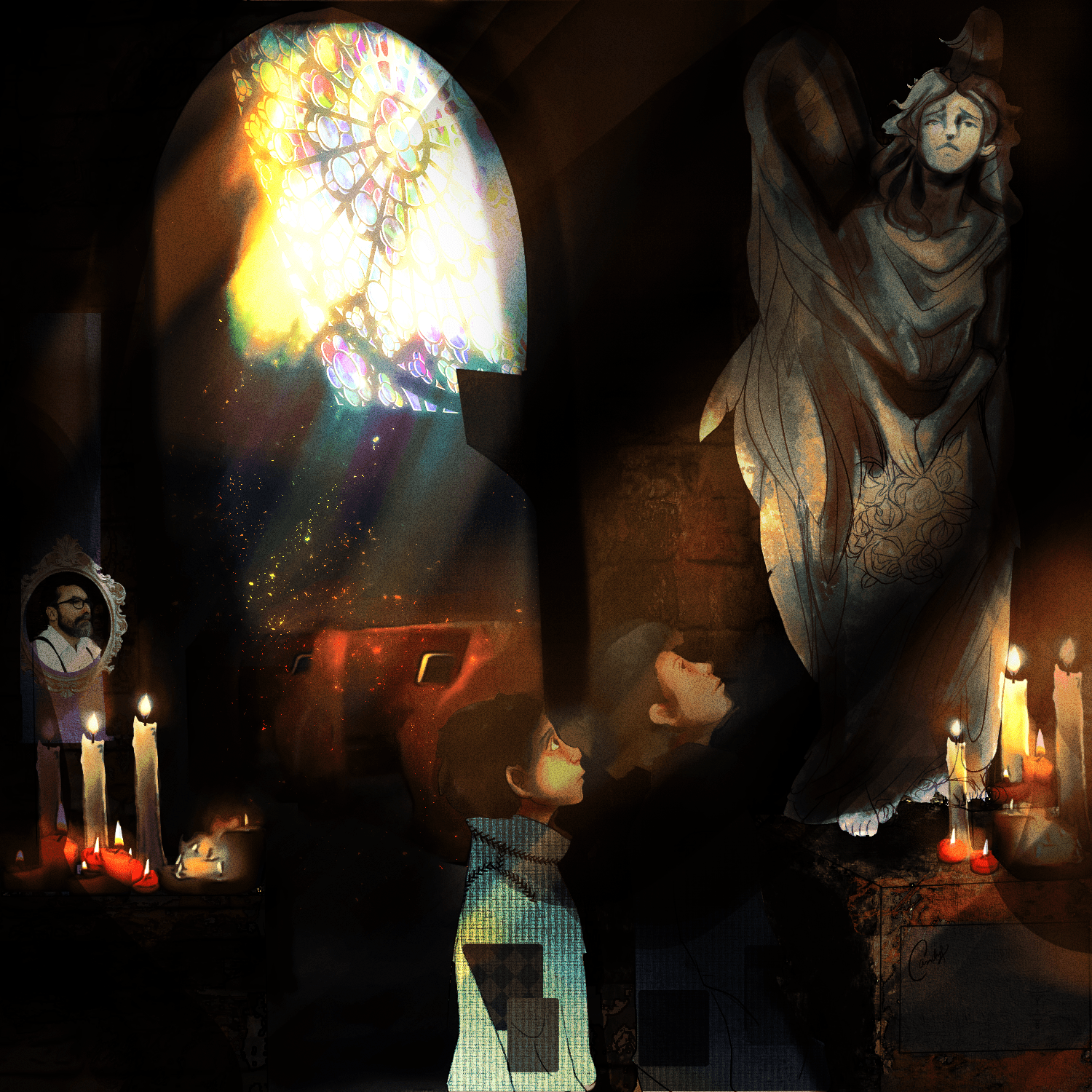

El ángel tenía un rostro estático de dolor. Estaba pálido, de una blancura mortal que lo cubría de pies a cabeza. Sus ojos tenían el brillo de quien está fuera de las cosas de todos los días y las alas se apagaban en abanicos rotos. Una túnica ligera le cubría el cuerpo y desde entonces me convencí de que los ángeles tienen cuerpo.

Pasaban en silencio los niños frente a él y lo miraban, pero no hacían comentarios. Uno que quiso estornudar fue estrujado por los otros para que no lo hiciera:

–Silencio, vos, ¿no ves que el ángel tiene sueño?

En fila nos acercábamos, recostándonos a la pared. Queríamos verlo de cerca. Esto era todas las noches. Lámparas de aceite y velas en la iglesia producían sombras largas que a lo mejor asustarían al ángel. En las pilastras se destacaban grandes afiches pegados con engrudo: «SANTA MISIÓN DIOS TE LLAMA SANTA MISIÓN TU MADRE LLORA POR TI SANTA MISIÓN. MUCHEDUMBRES CON FE FELICIDAD SOCIAL».

Los hombres llevaban sus gruesas camisas de trabajo y algunos se cerraban el cuello hasta arriba. El sudor corría a chorros y la cal de las paredes se pegaba fácilmente. Había una multitud apretujada que nos impedía llegar al ángel. Tratábamos de meternos, pero los hombres nos devolvían a empujones: que los niños no deben ser tan atrevidos y que qué es esa irreverencia. Pensábamos que el ángel aguardaba.

Insistíamos a como diera lugar. Pero la iglesia estaba demasiado llena y la multitud no nos dejaría pasar. Creímos que los murmullos desordenados de los rezos despertarían al ángel. De repente, vi una posible entrada al lado del confesionario. Di con el codo a Tato y a Chico para que nos dirigiésemos allá. Apretujados entre tanta gente, oímos al misionero español repartiendo absoluciones entre los campesinos:

–¿Sabes, hijo, sobre qué estás hincado?

–Sí, padrecito, sobre unos ladrillos.

–¿Y sabes a quién recibirás mañana en la sagrada comunión?

–Sí, padrecito, al padre misionero.

–¡Ay!, hijito, será mejor que sigas estudiando la doctrina.

Tato se reía y yo habría hecho lo mismo de no estar tan pendiente del ángel.

No pudimos pasar aquella noche y regresamos al día siguiente por la tarde, cuando la iglesia estaba vacía. Nos convencimos de que el ángel dormía y nos quedamos los tres, boquiabiertos, contemplando su rostro de alabastro. Tato levantó la pestaña de vidrio del camarín y pasó la mano por el rostro y el pelo del ángel, pero no se despertó.

–No se mueve, parece que se hubiera olvidado de nosotros.

Este cuento se reproduce con la autorización y gentileza de los herederos del autor.