Por Iliam Zepeda

—Cuidame estos votos —dijo el candidato al acercarse a la mesa receptora electoral. Tomó una pausa para corroborar el gafete que colgaba en el cuello del muchacho y añadió con tono sarcástico—: Confío en vos, «Guzmán».

Guzmán, terrible escondiendo sus gestos, lanzó su vista al suelo como si el arma del candidato hubiese sido desenfundada de su cintura y le apuntara en la frente.

—Des-des-despreocúpese, alcalde —tartamudeó, y quiso proseguir devolviéndole certeza con las palabras, pero el espíritu también lo tenía pecho a tierra.

El candidato, notablemente inconforme, soltó una carcajada de caricatura y enfatizó que en manos de Guzmán estaba el futuro de la patria. Estiró aún más la sonrisa, le estrechó la mano al jovencillo por tres lentísimos segundos, tensando con fuerza la endémica mano del campesino y fijándole la ferocidad de sus dientes adentro de sus pupilas pálidas. Luego, ya seguro de haberle propinado un trago amargo, el alcalde se dio la vuelta como una sombra y salió de la escuela, custodiado por cuatro hombres que formaban a sus espaldas una fila india.

Se escuchó el feroz rugido de un motor a lo lejos y el aroma a caucho quemado en el aire. Guzmán imaginó la cortina de humo que dejaba a su paso el alcalde y aunque ya lejos del candidato, no paraba de temblar. «Nunca me voy a acostumbrar», se dijo a sí mismo.

Alguien que lo veía hizo un gesto y Guzmán, contrariado, procedió a desanudar el bolso con las cédulas de identidad. Alguien tosió. Alguien más se puso de pie y cerró la puerta de la escuela. Con las manos llenas, Guzmán distribuyó las cédulas entre los miembros presentes, emulando una línea de ensamblaje que marca casillas, firma, sella y deposita boletas en las urnas respectivas: la fórmula de una irreversible victoria.

Al mediodía, Guzmán se turnó con la secretaria de la junta receptora, para comer a medias, dándole sorbos a una sopa fría. No dejaba de pensar en qué dirían las paredes de esa aula si pudieran hablar, y le aterró pensar que, si llegara a ser ese su último día, todo el mundo lo recordaría como el campesino flacucho que se atragantaba con las palabras. Dio un sorbo de agua y le supo tan insípida que extrañó la temperatura juguetona del riachuelo que corría a la orilla del campo. Su cabeza se situó entre las plantaciones, desmantelando como un cirujano cada grano de café, y fue incapaz de explicarse cómo puede cambiar tan rápido la vida. Hace tres años juraba que ni lo que pagaran por un quintal de coca lo convencería jamás de renunciar a su cultivo, y mientras echaba un trago hondo al agua, no recordó si alguna vez manifestó a quien fuera, que desearía haber sido enterrado en el cafetal.

Sobre las tres de la tarde, ese alguien que constataba que Guzmán cumpliera su promesa, hizo ademán a ese alguien que seguía en pie en la puerta de la escuela y la abrió de par en par. Cada uno en la junta volvió a colocarse en su lugar como dictaba la ley electoral y en silencio, esperaron que las horas fueran consumidas. Pero el reloj corría más lento.

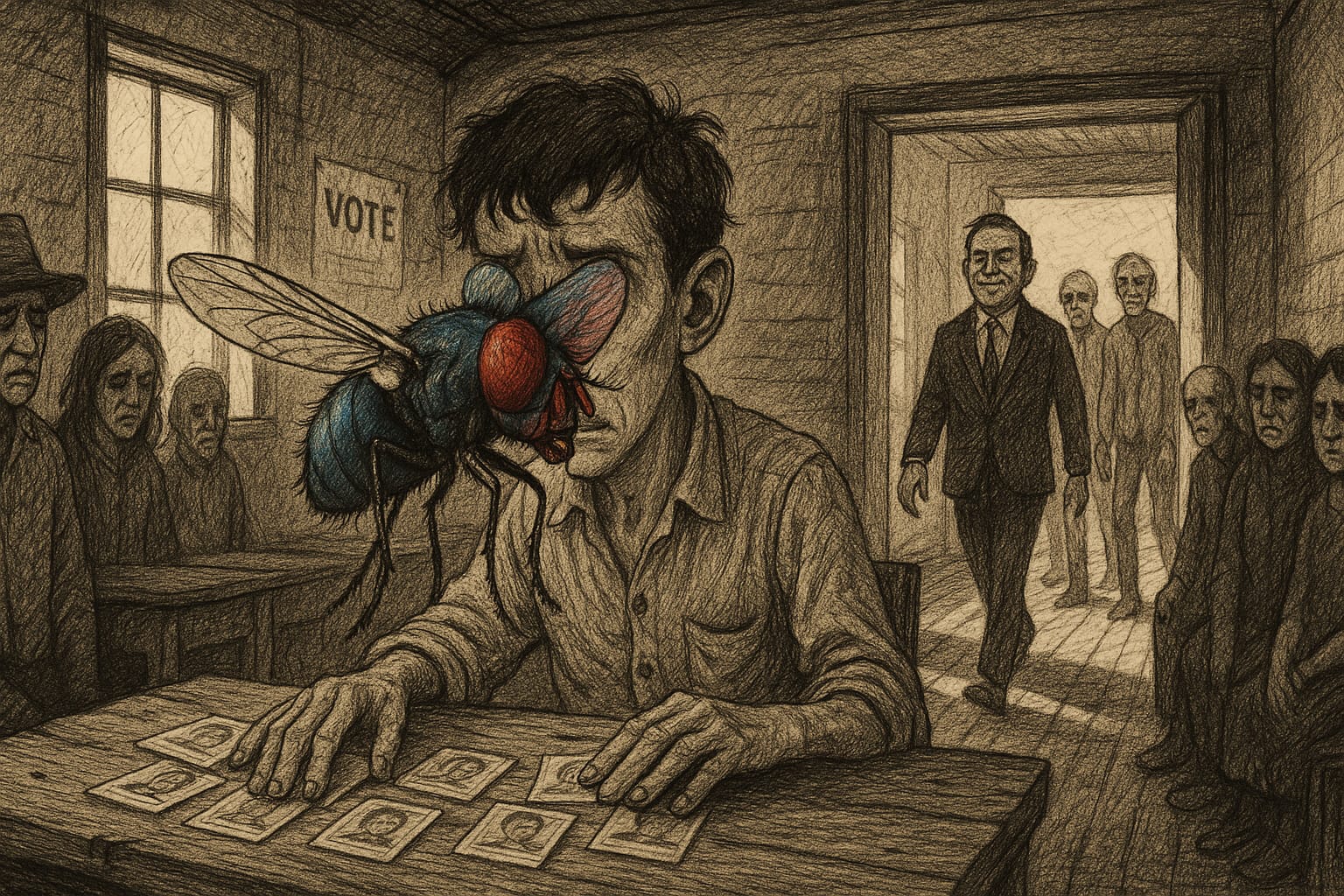

Entró entonces una mosca monstruosa y revoloteó por el aula. Descansó sobre las papeletas sobrantes un par de minutos, desapercibida. Pero quería ser notada, así que decidió dar tres vueltas alrededor de la cabeza de Guzmán y finalmente aterrizar sobre sus narices. Era azul y roja. Tenía las alas plateadas y un zumbido enfermizo que Guzmán desconocía. Quiso ignorarla, pero la mosca, puesta ahí, como un testigo más de su miedo, seguramente también lo veía como el flacucho cobarde. Sintió como el odio le recorría el brazo. La mosca venía a reprocharle su cobardía. Entonces, convencido por fin de su elección, accionó con un movimiento torpe. La mosca, astuta, previendo el ataque, dio un saltito y regresó a la nariz del muchacho. Notablemente complacida, sonrió.

Teniéndola frente a sus ojos, Guzmán reconoció el diente de oro en la trompa de la mosca. En un instante, se llenó del fuego que lleva a los hombres a matar. Así, mientras la mosca azul y roja se frotaba las patas sobre su nariz y Guzmán soltaba un infructífero movimiento más que, galante, la mosca esquivaba, otro de los alguien regresaba a la escuela: el candidato. Tras él, tres muertos caminaban con torpeza, pero caminaban. Querían votar.

Guzmán, al verlos abrió la boca, ignorando que todo el cuerpo le temblaba, pero tenía tanto que decir, que las palabras obstruyeron su garganta.

El candidato y la mosca esbozaron complacidos una sonrisa que podría cubrir el ancho del mundo.

—¡Pobre Guzmán! —pensaron todos los alguien presentes.

—¡Pobre Guzmán! —se lamentaron las paredes de la escuela, también acostumbradas a callar todo lo que han visto.

Portada: AI